Dans le livre L’Orientalisme d’Edward Saïd, l’œuvre d’Ernest Renan occupe une place de choix dans sa dénonciation du discours orientaliste qui aurait constitué au fil des siècles la trame sous-jacente à la violence de l’Occident à l’égard de l’Orient. La tenue du Festival d’histoire de Blois sur le thème de l’Orient est l’occasion de revenir sur une série bien connue d’articles parus dans le Journal des débats en 1883, deux étant écrits par Renan, collaborateur régulier de ce journal, et les deux autres étant des traductions de textes rédigés par Sayyid Jamal al-Din « al-Afghani », figure intellectuelle et politique originaire d’Iran, alors de passage à Paris. Cette rencontre entre deux intellectuels ne fut pas un véritable dialogue, mais l’étude de ces textes permet d’aborder la complexité d’une confrontation dans la perspective d’une histoire globale qui dépasse peut-être la dimension polémique des études post-coloniales.

Les textes ont été mis en pièce jointe à l’article, ils sont édités d’après les exemplaires numérisés par la BNF, disponibles directement sur Gallica, et ont été brièvement annotés.

Ernest Renan, discours d’un orientaliste sur l’islam

1) Le cadre axiologique d’un discours de la raison. – Une des forces du discours de Renan tient sans aucun doute à ses fondements épistémologiques. L’objectif de la conférence est explicite : il s’agit d’introduire des « distinctions délicates » dans « un sujet des plus subtils », d’être précis dans l’usage des mots pour éviter « les malentendus », « les idées vagues », « les faux jugements » et « les erreurs pratiques ». Les circonstances mêmes dans lesquelles la conférence a été faite, le 29 mars 1883, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, à la demande de l’Association scientifique de France, fondée par le polytechnicien Urbain Le Verrier en 1864, confirment l’idée qu’il s’agit bien là d’un discours tout emprunt de science, et non d’une diatribe politique.

2) Quel Orient ? – Une des critiques qu’on a pu adresser à Saïd est ne pas préciser de quel Orient il prenait la défense : s’agissait-il d’un Orient étendu à toute l’Asie et à l’Afrique, c’est-à-dire tout l’espace colonisé au cours du 19e siècle ? ou bien de l’Orient musulman, voire simplement arabe ? En l’occurrence, on pourrait détourner la question et s’interroger : de quel Orient Renan est-il l’orientaliste [1] ? Dans les textes ci-joints, plusieurs éléments permettent de penser que l’Orient, distingué du reste de l’Asie, de l’Afrique, de l’Espagne musulmane, désigne d’abord l’Orient proche (à une époque la notion de « Proche-Orient » n’existe pas encore), cet Orient si familier auquel l’Occident chrétien n’a cessé au cours des siècles précédents de se frotter et de se confronter. Cependant, on perçoit bien également dans quelle mesure la pensée de l’Orient est la matrice d’une pensée du reste de l’Asie dans son ensemble. Sous la plume de Renan, al-Afghani est un « Oriental », mais aussi un « Asiatique ». Le livre de Saïd trouve là une partie de sa justification.

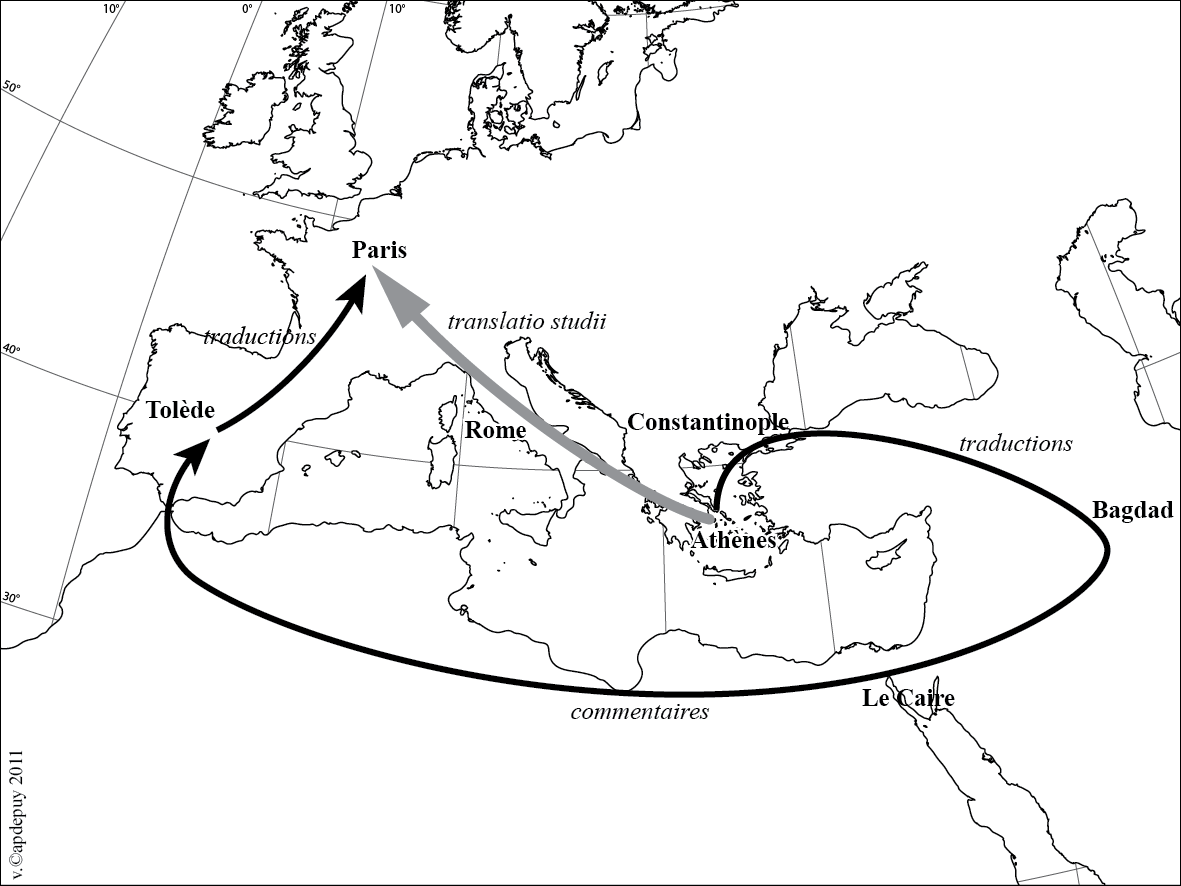

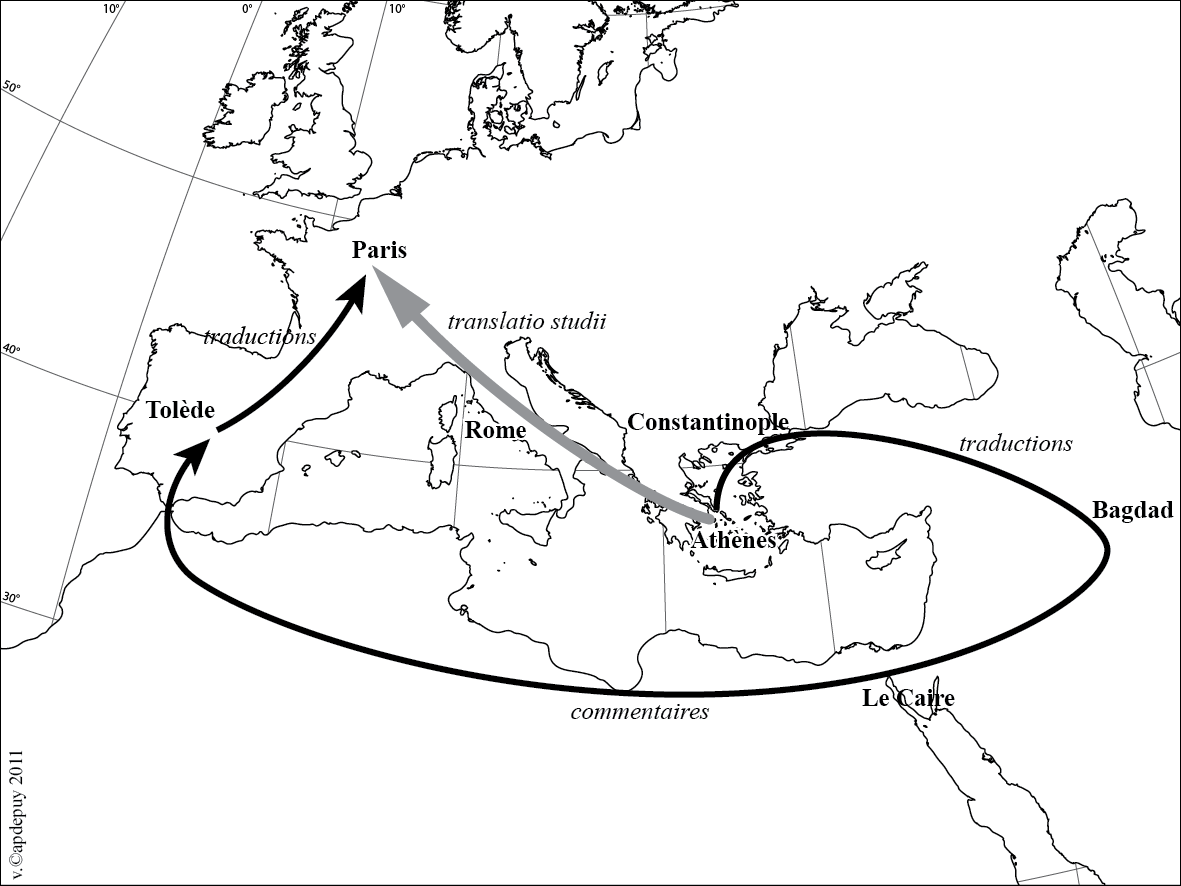

3) La translatio studii et ses détours. – « Ah ! si les Byzantins avaient voulu être gardiens moins jaloux des trésors qu’à ce moment ils ne lisaient guère ; si, dès le huitième ou le neuvième siècle, il y avait eu des Bessarion et des Lascaris ! On n’aurait pas eu besoin de ce détour étrange qui fit que la science grecque nous arriva, au douzième siècle, en passant par la Syrie, par Bagdad, par Cordoue, par Tolède. » (Texte 2)

Le thème développé par Renan s’inscrit dans la longue tradition de la translatio studii, qu’on trouve par exemple sous la plume de Vincent de Beauvais au 13e siècle, à la différence que Renan intègre l’idée d’un « détour » par le monde musulman, un détour qu’il perçoit comme préjudiciable (Fig. 1).

Fig. 1. Translation studii et traductions arabes

Certes, ceci implique la reconnaissance d’un moment philosophique en terre d’islam, entre le milieu du 8e jusqu’à la mort d’Averroès [2] à la fin du 12e siècle. Mais il ne s’agit que d’une « supériorité momentanée » (Texte 2) et ce schéma d’interprétation s’inscrit dans une perspective très téléologique de la raison. Il fallut attendre la seconde moitié du 20e siècle pour le voir contesté par Henry Corbin, qui a montré la continuité d’une philosophie islamique du 9e jusqu’au 19e siècle et l’originalité de celle-ci.

4) Un « antisémitisme savant ». – L’expression, que j’emprunte au titre d’un article de Djamel Kouloughli, amène une mise en garde immédiate. L’antisémitisme dont il est ici question est à prendre au sens littéral du terme. Il n’est pas le versant raciste d’un antijudaïsme religieux, mais un discours très hostile à l’égard de toute pensée « sémitique », qu’on peut décomposer ainsi :

– une dépréciation de l’islam : « Ce qui distingua en effet, essentiellement le musulman, c’est la haine de la science, c’est la persuasion que la recherche est inutile, frivole, presque impie ; la science de concurrence faite à Dieu ; la science historique parce que, s’appliquant à des temps antérieurs à l’islam, elle pourrait raviver d’anciennes erreurs. » (Texte 2)

– une dépréciation des Arabes : « L’Arabe nomade est de tous les hommes le moins mystique, le moins porté à la méditation. L’Arabe religieux se contente, pour l’explication des choses, d’un Dieu créateur, gouvernant le monde directement et se révélant à l’homme par des prophètes successifs. » (Texte 2)

– une dépréciation de la langue arabe : « Non seulement, ce ne sont pas des Arabes de sang ; mais ils n’ont rien d’arabe d’esprit. Ils se servent de l’arabe ; mais ils en sont gênés, comme les penseurs du Moyen Âge sont gênés par le latin et le brisent à leur usage. L’arabe, qui se prête si bien à la poésie, est un instrument fort incommode pour la métaphysique. Les philosophes et les savants arabes sont en général d’assez mauvais écrivains. » (Texte 2)

Ce dernier argument, selon lequel l’arabe ne permettrait pas comme le grec de développer une véritable réflexion ontologique, est encore soutenu par certains !

5) Un combat anticlérical. – L’hostilité de Renan ne s’exerce pas seulement à l’encontre de l’islam. Il le répète à plusieurs reprises :

« La théologie occidentale n’a pas été moins persécutrice que celle de l’islamisme. » (Texte 2)

« La renaissance scientifique de l’Europe ne s’est pas faite non plus avec le catholicisme ; elle s’est faite contre le catholicisme […]. » (Texte 4)

La conférence de Renan est un discours de la raison, mais de la raison combattante.

« Pour moi, j’ai la conviction que la science est bonne, qu’elle seule fournit des armes contre le mal qu’on peut faire avec elle, qu’en définitive elle ne servira que le progrès, j’entends le vrai progrès, celui qui est inséparable du respect de l’homme et de la liberté. » (Texte 2)

On ne peut oublier le contexte dans lequel Renan écrit : l’enracinement difficile de la République face au parti monarchique et clérical.

« Au-dessus de tout, comme règle suprême, mettons la liberté et le respect des hommes. Ne pas détruire les religions, les traiter avec bienveillance, comme des manifestations libres de la nature humaine, mais ne pas les garantir, surtout ne pas les défendre contre leurs propres fidèles qui tendent à se séparer d’elles, voilà le devoir de la société civile. » (Texte 4)

Al-Afghani, discours d’un Oriental sur l’islam

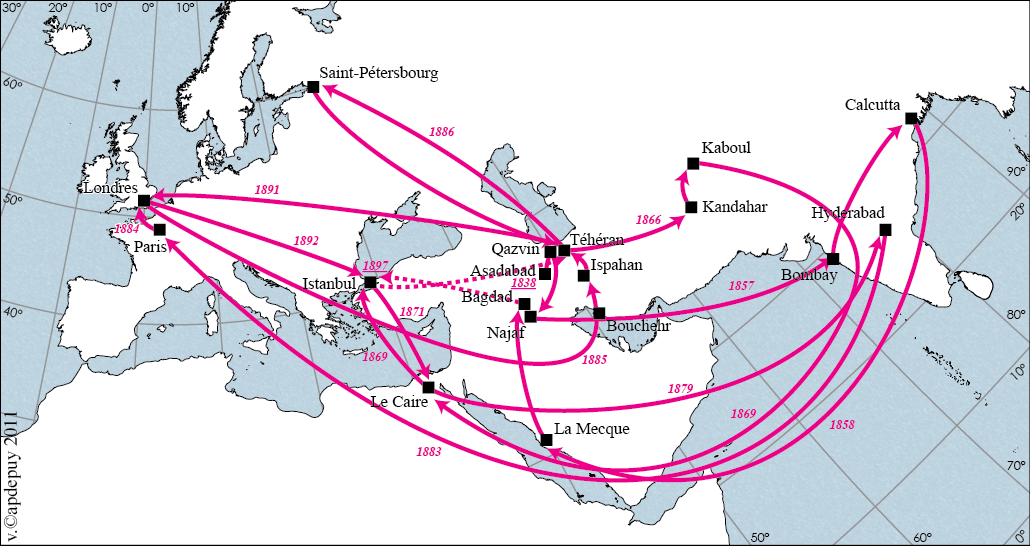

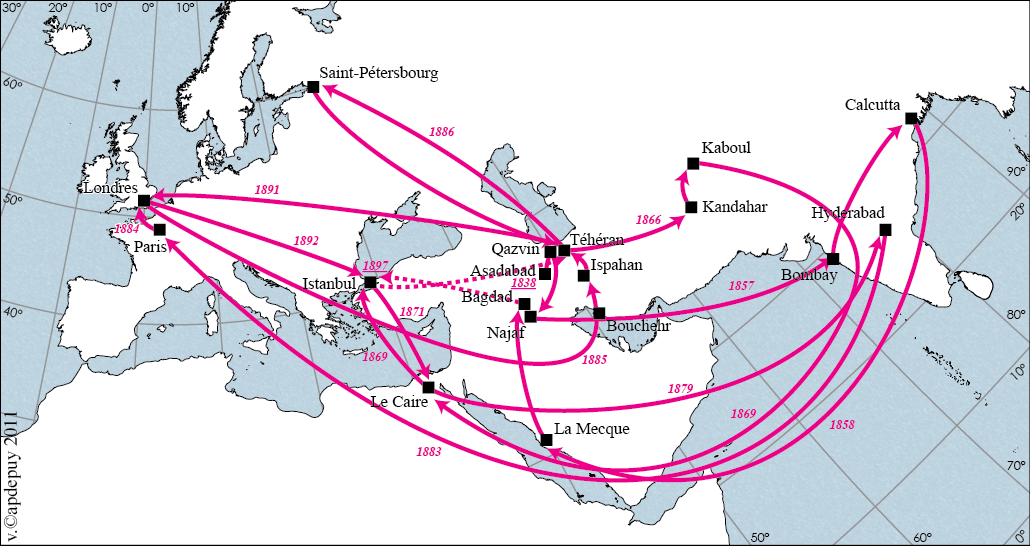

1) Un Oriental. – La description introductive au premier article est intéressante car elle révèle comment al-Afghani se présentait. En réalité, il n’est pas né à Kaboul et n’est pas même afghan. Il est né à Asadabad, près de Hamadan, dans une famille de sayyids, c’est-à-dire de descendants du prophète. Il serait trop long ici de résumer l’ensemble de son parcours [3], qu’on synthétisera simplement en une carte illustrant l’ampleur de ses déplacements, à l’intérieur du monde musulman, au moins sa moitié orientale, entre Istanbul, Le Caire, l’Afghanistan et l’Inde, mais aussi en Europe, à Paris, à Londres, ainsi qu’à Saint-Pétersbourg (Fig. 2).

Fig. 2. Al-Afghani (1838-1897), un penseur en mouvement, entre Orient et Occident

On notera également le détail : « Il porte le costume des ulémas de Constantinople, qui est celui de tout le clergé musulman » (Texte 1). Au regard du journaliste, il s’agit bien d’un Oriental, jusque dans l’habit, même si en fait le vêtement stambouliote endossé à Paris par al-Afghani est déjà occidentalisé par rapport à sa tenue habituelle. Mais l’opposition Occident/Orient n’est pas le propre de l’Europe et l’héritage antique est en réalité partagé de part et d’autre de la Méditerranée. Ainsi, dans une pétition présentée au sultan Abdulhamid II en 1895, al-Afghani est qualifié d’« homme de l’Orient » (rajūl al-charq) et les auteurs, égyptiens, se qualifient eux-mêmes d’« Orientaux » (al-sharqiyīn) [4]. Le découpage Occident/Orient est tout à fait opératoire dans la géographie arabe, soit sous la variante Maghreb/Machrek soit sous la variante al-Gharb/al-Charq. Al-Afghani est incontestablement un homme de l’Orient. Ce qui attire la critique d’al-Afghani n’est pas la question de l’Orient en soi, mais un certain discours européen associé au monde musulman dans son ensemble.

2) Un rationaliste agnostique ? – La fin du texte d’al-Afghani est très forte et exprime un certain pessimisme sur l’avenir de la libre pensée et de la philosophie face à la religion : « Toutes les fois que la religion aura le dessus, elle éliminera la philosophie ; et le contraire arrive quand c’est la philosophie qui règne en souveraine maîtresse. Tant que l’humanité existera, la lutte ne cessera pas entre le dogme et le libre examen, entre la religion et la philosophie, lutte acharnée et dans laquelle, je le crains, le triomphe ne sera pas pour la libre pensée, parce que la raison déplaît à la foule et que ses enseignements ne sont compris que par quelques intelligences d’élite et parce que, aussi, la science, si belle qu’elle soit, ne satisfait pas complètement l’humanité qui a soif d’idéal et qui aime à planer dans des régions obscures et lointaines que les philosophes et les savants ne peuvent ni apercevoir ni explorer. » (Texte 3)

Pour Nikki R. Keddie, il s’agit là d’une des preuves les plus frappantes qu’al-Afghani n’est pas le penseur orthodoxe qu’il a clamé être devant des auditoires musulmans, et la « Réponse à Ernest Renan » contient même la raison pour laquelle il a pu se faire passer pour tel : les masses sont animées par des sentiments religieux plus qu’elles ne sont sensibles à des arguments rationnels. Pour al-Afghani, la religion est un moyen d’encadrer les masses. On comprend également pourquoi l’original de cette lettre n’a jamais été retrouvé et pourquoi ce texte n’a pas été traduit en arabe ou turc. Il a été écrit uniquement pour un lectorat occidental et il aurait discrédité al-Afghani en terre d’islam. Ce texte représente la doctrine ésotérique d’al-Afghani, celle destinée à une élite.

3) Arabité et islam. – La question qui commence à se poser à la fin du 19e siècle est celle du nationalisme arabe : qu’est-ce qu’un Arabe ? La réponse d’Al-Afghani diffère de celle de Renan, tout en étant très simple puisqu’elle fonde la nationalité sur la langue : sont Arabes ceux qui parlent arabe, et ceci quelle que soit leur religion (Texte 3). Al-Afghani distingue ainsi très clairement la religion et la nationalité, l’islam et l’arabité : tous les Arabes ne sont pas musulmans et les Arabes musulmans ne l’ont pas toujours été. Mais la question de l’arabité ne préoccupe guère al-Afghani qui est au contraire très rétif à tout sentiment d’‘asabiya qui est un principe de division et une cause de l’affaiblissement de l’Empire musulman.

4) Le problème de la décadence. – L’autre point d’accord entre al-Afghani et Ernest Renan est la situation du monde musulman : « Toutefois, il est permis de se demander comment la civilisation arabe, après avoir jeté un si vif éclat sur le monde, s’est éteinte tout à coup ; comment ce flambeau ne s’est pas rallumé depuis et pourquoi le monde arabe reste toujours enseveli dans de profondes ténèbres. » (Texte 3)

« Ici la responsabilité de la religion musulmane apparaît tout entière. Il est clair que, partout où elle s’est établie, cette religion a cherché à étouffer les sciences et elle a été merveilleusement servie dans ses desseins par le despotisme. » (Texte 3)

Cependant, leur position diverge sur le rapport à l’avenir et al-Afghani s’oppose de façon très ferme à la vision essentialiste et anhistorique des Arabes de Renan.

« En songeant toutefois que la religion chrétienne a précédé de plusieurs siècles dans le monde la religion musulmane, je ne peux pas m’empêcher d’espérer que la société mahométane arrivera un jour à briser ses liens et à marcher résolument dans la voie de la civilisation à l’instar de la société occidentale pour laquelle la foi chrétienne, malgré ses rigueurs et son intolérance, n’a point été un obstacle invincible. Non, je ne peux admettre que cette espérance soit enlevée à l’Islam. Je plaide ici auprès de M. Renan, non la cause de la religion musulmane, mais celle de plusieurs centaines de millions d’hommes qui seraient ainsi condamnés à vivre dans la barbarie et l’ignorance. » (Texte 3)

Al-Afghani souscrit à une vision évolutionniste elle-même caractéristique du 19e siècle. Le chemin parcouru par les sociétés chrétiennes sera parcouru par les sociétés musulmanes. Celles-ci ne sont pas inférieures, mais simplement en retard, retard facilement explicable par le décalage entre la naissance du christianisme et la naissance de l’islam. Al-Afghani apparaît ainsi comme un des initiateurs de la Nahda, « l’Éveil », mouvement de renaissance du monde arabe qui s’est développé à la fin du 19e siècle.

5) L’émergence du panislamisme. – La notion de « panislamisme » apparaît en français sous la plume du journaliste français Gabriel Charmes, dans un article de La Revue des deux mondes paru le 15 octobre 1881 [5]. Le mot français aurait des antécédents en allemand et en anglais à la fin des années 1870 et serait l’adaptation, sur le modèle des notions de « panhellénisme » et « panslavisme » en vogue à ce moment-là, d’une expression turque : ittihād-i islāmiya, « l’unité de l’islam ». Le « panislamisme » serait ainsi une reformulation européenne d’un mouvement politique qui s’est développé à partir des années 1876-1878, marquées par l’accession au trône du sultan Abdülhamid II, une nouvelle guerre russo-turque, réglée au congrès de Berlin, et la seconde guerre anglo-afghane. L’occupation française de la Tunisie en 1881 et l’occupation britannique de l’Égypte en 1882 n’ont fait que renforcer ce mouvement de résistance à l’impérialisme européen. De ce point de vue, le premier article d’Al-Afghani peut surprendre dans la mesure où il entend alerter les puissances européennes, à commencer par la France, des avancées de l’Empire britannique dans le monde musulman, au détriment de ce dernier et au détriment, selon al-Afghani, de l’Europe elle-même. Il espère jouer des divisions entre l’Angleterre et la France. C’est également à Paris, durant quelques mois de l’année 1884, qu’al-Afghani et Muhammad Abduh éditent une revue en arabe al-‘urwa al-wuthqā, « le lien indissoluble », dont les exemplaires sont envoyés en Turquie, en Égypte, à Beyrouth, à Damas et dans diverses grandes villes du monde musulman, jusqu’en Inde [6].

En guise de conclusion

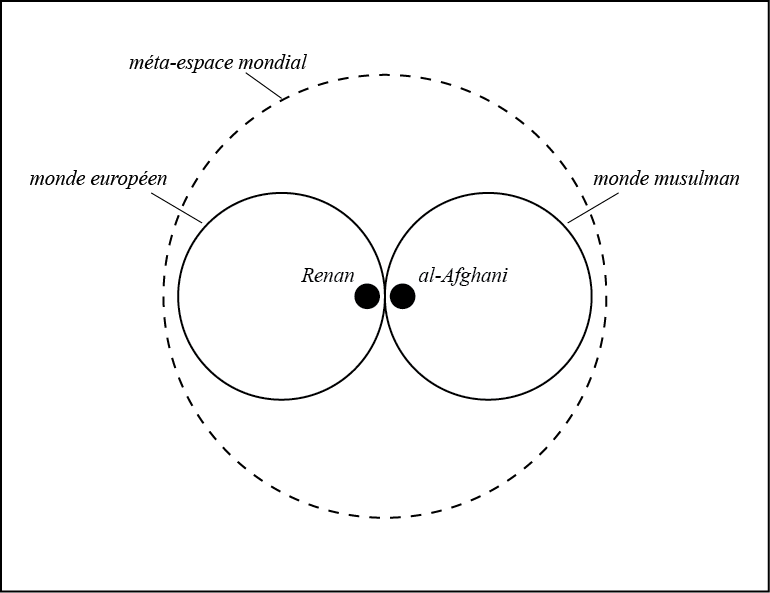

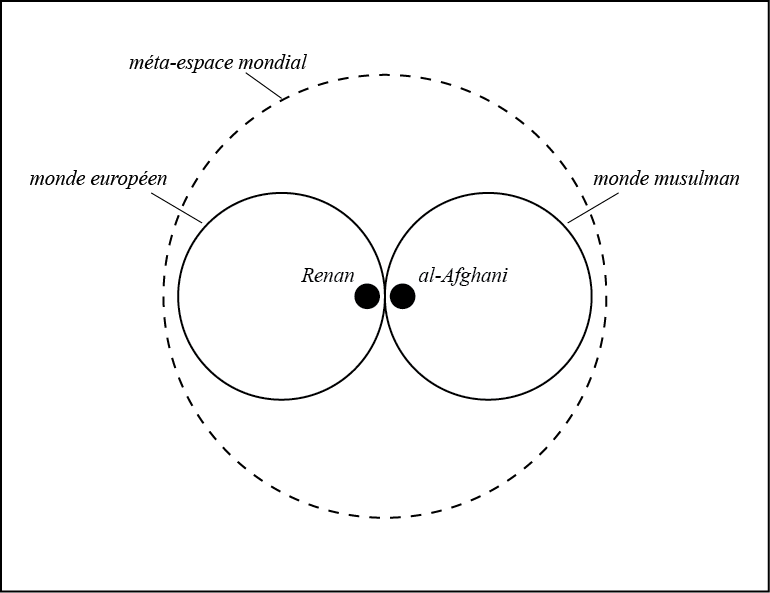

Renan et al-Afghani se sont-ils rencontrés ? Oui ; on les a présentés l’un à l’autre, ils ont dialogué par l’entremise de Khalil Ghanim, député syrien réfugié en France. Mais on peut penser qu’ils sont restés tous les deux dans leur sphère respective (Fig. 3).

Fig. 3. La rencontre d’individus appartenant à des sphères étrangères

On pourra trouver la figure simpliste, elle est pourtant le modèle d’une situation récurrente en histoire globale : la rencontre entre deux mondes ; et la posture de l’historien de la globalité se trouve précisément là, ni d’un côté, ni de l’autre, mais dans l’entre-deux, dans ce méta-espace d’un Monde en devenir.

Les textes de Renan et d’al-Afghani ont en outre l’intérêt de se présenter eux-mêmes comme des discours sur le monde et sur l’histoire, ce qui peut donner lieu à une historicisation des découpages spatiaux (métagéographie) et une géographicisation des découpages historiques (métahistoire) que je n’ai fait ici qu’esquisser. L’enjeu de leur confrontation est de se positionner respectivement dans l’espace, selon le schéma Occident/Orient, et dans le temps, selon un schéma passé/avenir. Il s’agit en quelque sorte de savoir qui écrit l’histoire globale dans la contemporanéité de celle-ci et s’il est possible de la coécrire. Ainsi, par rapport au discours de Renan, dont on pourrait en réalité moins dire qu’il justifie la colonisation [7] qu’il n’est en lui-même colonisateur, al-Afghani défend le droit des peuples à disposer de leur propre discours et le droit au progrès. Le lien entre découpage spatial et découpage temporel est donc très fort : aux yeux de Renan, le progrès est le propre de l’Occident tandis que l’Orient est figé dans ses archaïsmes ; pour al-Afghani, la question de l’opposition Occident/Orient n’est pas en soi problématique, ce qui l’est, c’est l’idée d’associer le progrès à un seul de ces espaces. Malgré les politesses, la dimension agonistique de cette série d’articles est très nette dans la célérité avec laquelle Renan a répondu à la réponse d’al-Afghani. Son texte est publié dès le lendemain. Renan est sur son terrain, dans l’arène parisienne, et il se doit d’avoir le dernier mot, de clore le débat et d’enfermer al-Afghani dans un schéma d’interprétation : al-Afghani est un Oriental éclairé, mais il est une exception, car il est iranien, donc un Indo-Européen, et non un Sémite. Al-Afghani sous-estime peut-être la méprise et dans l’illusion d’une égalité, il cherche à Paris des soutiens à sa lutte contre l’impérialisme britannique. La seule personne qui le soutint réellement fut un aristocrate anglais, Wilfrid S. Blunt, très bon connaisseur du monde musulman, en particulier de l’Arabie, et très hostile à la politique du Royaume-Uni [8].

Bibliographie indicative

CORBIN Henry [1986], Histoire de la philosophie islamique, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais ».

GEORGEON François [2003], Abdülhamid II. Le sultan calife (1876-1909), Paris, Fayard.

GUTAS Dimitri [2005], Pensée grecque, culture arabe. Le mouvement de la traduction gréco-arabe à Bagdad et la société abbasside primitive (IVe/Xe siècles), trad. de l’anglais, Aubier, Paris (éd. orig. 1998).

JAMBLET Christian [2011], Qu’est-ce que la philosophie islamique ?, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais ».

KEDDIE Nikki R. [1968], An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamāl ad-Dīn “al-Afghānī”, Berkeley, University of California Press.

KEDDIE Nikki R. [1972], Sayyid Jamāl ad-Dīn “al-Afghānī”: A Political Biography, Berkeley, University of California Press.

KOULOUGHLI Djamel [2007], « Ernest Renan : un antisémitisme savant », Histoire Épistémologie Langage, n° 29, pp. 91-112.

LAURENS Henry [1990], Le Royaume impossible. La France et la genèse du monde arabe, Paris, Armand Colin.

LAURENS Henry [2000], L’Orient arabe. Arabisme et islamisme de 1798 à 1945, Paris, Armand Colin.

MARTINEZ-GROS Gabriel et VALENSI Lucette [2004], L’Islam en dissidence. Genèse d’un affrontement, Paris, Seuil, coll. « L’Univers historique ».

SAÏD Edward [1980], L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, trad. de l’anglais, Paris, Seuil (éd. orig. 1978).

URVOY Dominique [2006], Une histoire de la pensée arabe et islamique, Paris, Seuil.

[1] À partir du 16e siècle, ce sont les langues qui définissent l’Orient et on pourrait dire que l’Orient commence là où cesse l’usage du latin et du grec. En 1795, est fondée l’École spéciale des langues orientales, dont le premier directeur, Louis-Mathieu Langlès (1763-1824), fut un des premiers à être qualifié d’« orientaliste » ‑ mot qui apparaît dans les années 1780.

[2] Philosophe auquel Ernest Renan a consacré sa thèse, publiée en 1852 : Averroès et l’averroïsme. Essai historique, Paris, Auguste Durand (en ligne).

[3] Je renvoie pour ça à la biographie écrite par Nikki R. Keddie dans l’Encyclopædia Iranica.

[4] Cf. Jacob M. Landau, 1986, « An Egyptian Petition to ‘Abdül Hamīd II on Behalf of Al-Afghānī », in M. Sharon (ed.), Studies in Islamic History and Civilization in Honour of Professor David Ayalon, Jérusalem/Leyde, Cana/E.J. Brill, pp. 209-219. Le texte de la pétition est lisible directement sur GoogleBooks.

[5] Cf. Gabriel Charmes, 1882, L’Avenir de la Turquie. Le panislamisme, Paris, Calmann-Lévy (en ligne).

[6] On trouvera plusieurs articles traduits par Marcel Colombe dans Orient, n° 22, 1962, pp. 125-158.

[7] On ne trouve dans l’œuvre de Renan qu’un seul passage vraiment explicite en faveur de la colonisation : « La colonisation en grand est une nécessité politique tout à fait de premier ordre. Une nation qui ne colonise pas est irrévocablement vouée au socialisme, à la guerre du riche et du pauvre. La conquête d’un pays de race inférieure par une race supérieure, qui s’y établit pour le gouverner, n’a rien de choquant. L’Angleterre pratique ce genre de colonisation dans l’Inde, au grand avantage de l’Inde, de l’humanité en général, et à son propre avantage » (Ernest Renan, 1872, La Réforme intellectuelle et morale, Paris, Michel Lévy frères, pp. 92-93).

[8] Wilfrid S. Blunt, 1882, The Future of Islam, Londres, Kegan Paul, Trench & Co.