Le 28 novembre 1924, Sun Yat-Sen prononça à l’École normale des filles de Kobé, au Japon, un discours sur l’avenir de la Chine, dans lequel il présentait le Japon comme le modèle à suivre. En cela, on retrouve des réflexions déjà évoquées, mais au lieu de la crainte de déclin de l’Europe, c’est évidemment l’émergence de l’Asie qui est ici célébrée.

« Nous nous sentions si pauvres et si faibles, en face de l’Europe si riche et si forte !… Alors nous vîmes monter l’astre du Japon, et avec quelle splendeur ! » [1]

Aux yeux de Sun Yat-Sen, un événement marque cette montée en puissance du Japon : la victoire contre les Russes en 1905.

« Le Japon battit la Russie. Les Japonais triomphèrent des Russes !… Les Européens n’étaient donc pas invincibles ! … Le fracas de cet écroulement retentit dans toute l’Asie. Tous les peuples d’Orient relevèrent la tête, et un immense enthousiasme les saisit… » [2]

Et pour convaincre son auditoire de la portée internationale de cette victoire auprès des peuples colonisés, il en vient à raconter quelques souvenirs :

« J’étais en Europe, quand le télégraphe y apporta la nouvelle de la complète destruction de l’escadre russe par l’amiral japonais Togo. Ce fut pour l’Europe entière un coup terrible, comme un deuil de famille. Même en Angleterre, pays alors allié au Japon, les sages hochèrent la tête et froncèrent les sourcils. C’est que la race blanche tout entière perdait la “face”. Or, dit le proverbe anglais : “blood is thicker than water” (les liens du sang priment tout). Par contre, le prestige de la race jaune s’accrut considérablement. J’en eus la preuve quand, revenant en Chine, à Suez des Arabes m’ayant pris pour un Japonais, me firent une ovation. “Tes compatriotes, criaient-ils, viennent de couler une flotte russe, que nous avons vu passer par ce canal. Ce sont de fiers gens ! Nous aussi nous sommes des Orientaux opprimés par les Occidentaux. La victoire des Japonais est la nôtre !” L’enthousiasme de ces gens et à l’autre bout du continent asiatique, était indescriptible. L’oppression commune avait fait de ces Arabes, des frères des Japonais… » [3]

Le récit est en soi anecdotique, mais il pose une intéressante question d’histoire connectée contemporaine sur la mise en connexion du Japon et du monde musulman au début du 20e siècle, et d’histoire globale sur les résistances à l’hégémonie européenne dans un contexte de mondialisation croissante.

Dès 1906, Fernand Farjenel, professeur au Collège libre de sciences sociales, rédigea dans le premier numéro de la Revue du monde musulman, une synthèse sur cet émoi qui traversa une partie de l’Eufrasie :

« Le triomphe du Japon a fait passer à travers toute l’Asie comme un frisson de réveil, qui s’est étendu jusqu’à l’Afrique, et en Europe à l’empire turc. La Chine et ses pays jadis tributaires, l’Inde, la Perse, l’Égypte, une partie du nord de l’Afrique, sont remués jusque dans leurs profondeurs par un besoin de progrès et surtout par le désir de devenir forts, de conquérir la puissance qui se fait respecter et permet au besoin d’imposer sa volonté à autrui. C’est peut-être en pays musulman que ce sentiment s’est propagé avec le plus de force. » [4]

Analysant la presse arabe et persane, il citait plusieurs exemples de l’écho de la victoire japonaise.

« Désireuse, dit un important journal persan, le Habl oul-Matîn de Calcutta, de devenir aussi puissante que le Japon et de sauvegarder son indépendance nationale, la Perse doit faire cause commune avec lui. Une alliance devient nécessaire. Il faut un ambassadeur du Japon à Téhéran. Pour réorganiser l’armée, on devra prendre des instructeurs japonais de préférence à ceux de toute autre nation. II faut aussi développer les relations commerciales des deux pays. Pour la création de banques, chose nécessaire, on pourra aussi s’adresser au Japon, quoique le concours des Parsis de l’Inde, hommes riches et rompus aux affaires financières, puisse être également précieux. » [5]

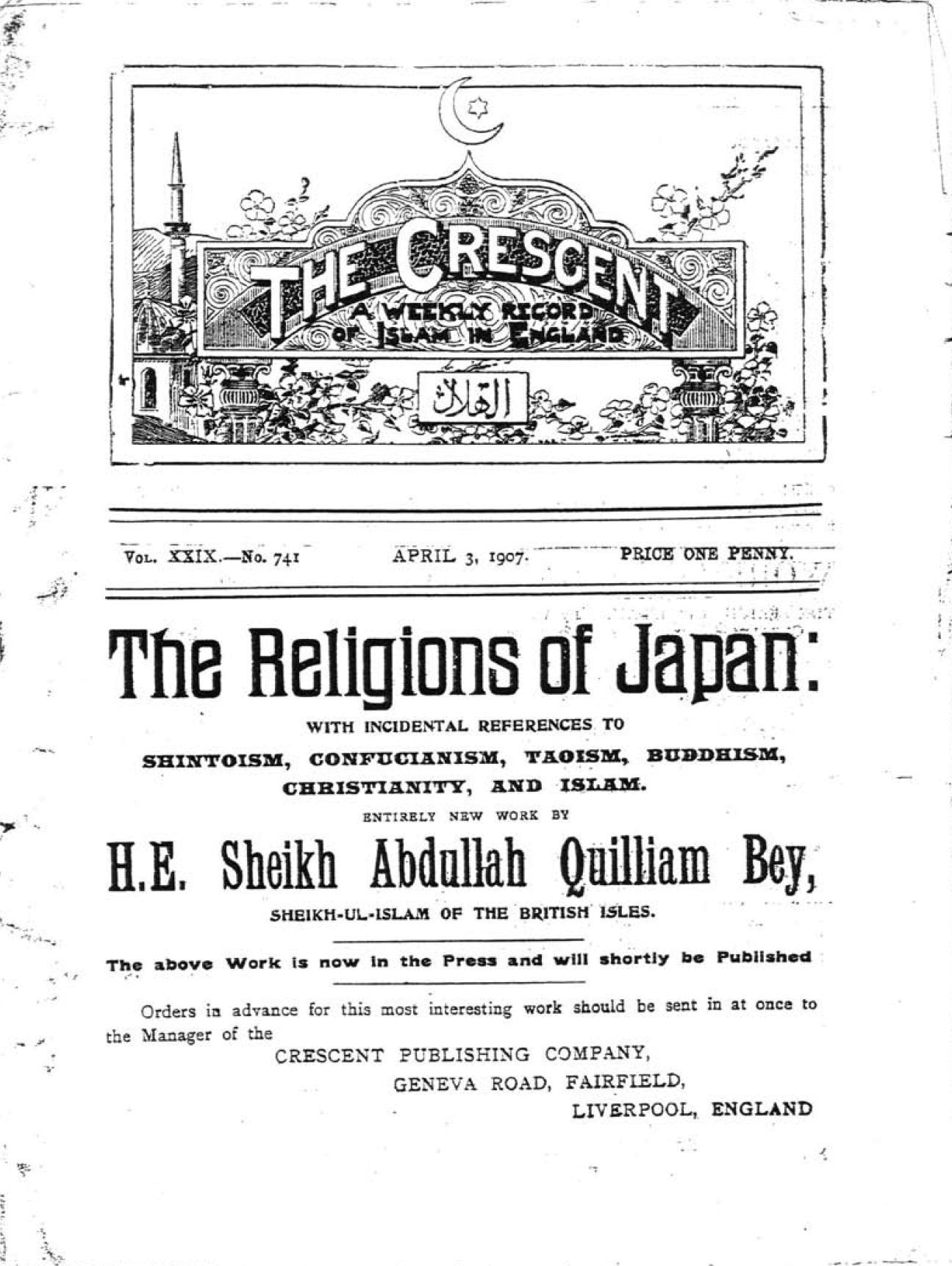

Élargissant l’horizon, Fernand Farjenel faisait aussi référence à Abdullah Quilliam, citoyen britannique né William H. Quilliam (1856-1932), converti à l’islam. Fondateur à Liverpool, en 1889, de la première mosquée de Grande-Bretagne, il fut investi en 1894 par le sultan Abdülhamid II « sheikh ul-islam des îles Britanniques ». Or, en 1906, il prononça une conférence au Cercle musulman de Liverpool sur les religions du Japon et le moyen de convertir ce pays à l’islam.

Fig. 1. Première page du Crescent, revue créée par Abdullah Quilliam, annonçant la parution d’un livre sur le même thème, 1907

Fig. 1. Première page du Crescent, revue créée par Abdullah Quilliam, annonçant la parution d’un livre sur le même thème, 1907

Cependant, Fernand Farjenel restait sceptique :

« Toutes ces espérances des musulmans sont des plus symptomatiques. Elles soulèvent une grande question, qui demeure pour le présent encore voilée d’une sorte d’obscurité. Le fait positif qu’elles font ressortir, c’est le réveil actuel de l’Islam, comme conséquence des victoires Japonaises, puis la naissance et le développement d’une forte poussée de l’opinion publique musulmane dans le sens d’une alliance entre l’Islam et le Japon. Elles nous permettent de constater, par les sympathies qu’elles semblent trouver auprès des Japonais, l’attention consacrée par l’empire du Mikado aux pays musulmans. Mais, là où on pouvait s’attendre à un coup de théâtre, on assiste seulement à un prologue encore vague qui promet tout sans rien engager. Il ne faut pas s’étonner beaucoup qu’il en soit ainsi, pour commencer. » [6]

Mais on aurait tort de s’arrêter à une « géopolitique de l’émotion ». Dès les années 1870, des relations diplomatiques avaient commencé à se nouer entre le Japon et l’Empire ottoman et dans les années qui suivirent la victoire japonaise, on observe le développement d’une connexion entre les tenants du panasiatisme et ceux du panislamisme. En l’absence de travail universitaire français sur la question, il n’est peut-être pas inutile de citer quelques acteurs de ces réseaux transnationaux.

Mustafa Kamil (1874-1908)

Nationaliste égyptien, après des études en France, il prit la tête du Parti national (Hizb al-Watani), créé en 1893, et en 1900 fonda le journal al-Liwa’. En 1904, dans al-chams al-muchriqa (« Le Soleil levant »), Mustafa Kamil dit sa déception à l’égard des Européens et son admiration pour la nouvelle puissance émergente :

« Si les Européens avaient été sincères dans leur propagande lorsqu’ils disaient qu’ils voulaient civiliser tout le genre humain et qu’ils étaient seulement entrées dans les pays pour prendre les peuples entre leurs mains afin de les mettre sur la voie de la civilisation, alors, ils auraient été contents dans leur attente du progrès de la race jaune et de son développement, et ils auraient reconnu le Japon comme le plus grand des facteurs de civilisation. Cependant, la vraie réalité est que la rivalité reste la règle générale de l’humanité. Il est dit que chacun œuvre à la déception et au désavantage de son adversaire. Les Européens ne souhaitent pas le progrès des Orientaux et les Orientaux ne désirent pas la permanence de l’hégémonie européenne. » [7]

Ce qui frappa Mustafa Kamil était le renversement opéré par le Japon :

« Nous sommes fascinés par le Japon car c’est le premier gouvernement oriental à utiliser la civilisation occidentale pour résister à l’impérialisme européen en Asie. » [8]

De façon plus anecdotique, Michel Laffan cite également l’écrivain égyptien Mustafa Lutfi al-Manfalûti (1876-1924), qui, dans une de ses nouvelles, raconte comment un coiffeur, emporté par une discussion sur la progression du Japon dans sa guerre contre la Russie, en vient par inadvertance à tailler une carte du Japon dans les cheveux de son client.

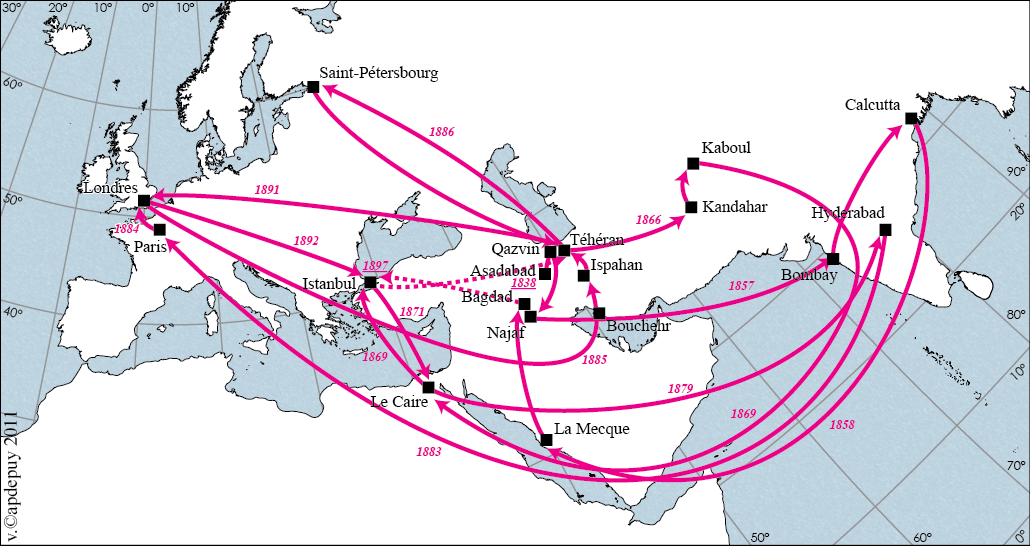

Abdürreşid Ibrahim (1853-1944)

Tatar, autrement dit musulman de Russie, il se rendit pour la première fois au Japon en 1908, où il séjourna plusieurs mois et fit alliance avec la société secrète du Dragon noir (Kokuryūkai). Là-bas, se trouvaient plusieurs activistes exilés pour leur opposition à la colonisation britannique, notamment l’officier égyptien Ahmad Fadzil et l’Indien Mohammed Barakatullah, qui enseignait l’ourdou à l’université de Tōkyō. Tous les trois participèrent à un journal en anglais, The Islamic Fraternity, qui défendait le rapprochement du panislamisme et du panasiatisme. En 1909, il participa à la fondation de l’Ajia Gikai (« Société de la renaissance asiatique »), qui diffusa la propagande japonaise dans le monde musulman. Abdürreşid Ibrahim traduisit également l’ouvrage de Hasan Hatano Uho, Asia in danger. Puis il revint à Istanbul avec l’aide de la Kokuryūkai, en rendant visite sur le chemin du retour aux communautés musulmanes des colonies britanniques et hollandaises. À Bombay, il rencontra Omar Yamaoka, un membre de la Kokuryūkai converti à l’islam ; ils firent le pèlerinage ensemble à La Mecque. À Istanbul, en 1910-1911, Abdürreşid Ibrahim publia Alem-i Islam ve Japonya’da Intisari Islamiyet (« Le Monde de l’islam et la diffusion de l’islam au Japon »). Il y détaillait les raisons d’un rapprochement entre panislamisme et panasiatisme, tout en argumentant en faveur de la nécessité de convertir le Japon à l’islam afin que celui-ci aide les musulmans à se libérer de l’Occident. Il montrait aussi en quoi le Japon pouvait aider l’Islam à se moderniser.

Omar Kōtarō Yamaoka (1880-1959)

Après des études de russe à l’université de Tōkyō, il s’engagea en faveur du panasiatisme et devint membre de la Kokuryūkai. Considéré comme « aventurier continental » (tairiku rōnin), il se fit le promoteurs du panasiatisme en voyageant, ce qui l’amena en Inde où il rencontra Abdürreşid Ibrahim. Après La Mecque, il poursuivit son voyage à Damas, Beyrouth et Istanbul, puis s’en retourna au Japon où il publia un récit de son expérience, Arabia jūdanki. En France, en 1911, Lucien Bouvat évoquait ainsi ses activités.

« La Société de propagande musulmane au Japon a adressé au Mechyakhat une lettre, rédigée en français, dont les journaux de Constantinople ont publié la traduction. Dans cette lettre, des nouvelles sont données de Hâdjî ‘Omar Yamaoka Efendi, cet officier japonais converti à l’Islam qui, après un voyage à Constantinople, a fait le pèlerinage des Villes saintes. Il est rentré dans son pays, par la Sibérie, non sans avoir eu bien des difficultés à surmonter, et a remis à la Société des rapports sur ses voyages. Au Japon, la propagande musulmane se heurte à de grands obstacles. Les. religions dominantes, fortes du nombre de leurs adhérents et vingt fois séculaires, opposeront une résistance sérieuse. Beaucoup de préventions existent contre l’Islam, dont on se fait une idée d’autant plus défavorable, qu’on le connaît moins. Les nouveaux convertis sont en butte à l’hostilité de leurs familles et de leurs relations ; on fait tout pour qu’ils abandonnent la religion musulmane, dont les Chrétiens japonais seraient, paraitrait-il, les ennemis les plus résolus.

Malgré tout, la Société a confiance dans l’avenir, et ne se laissera pas décourager par ces obstacles. Elle se propose, avec l’aide des Musulmans, de poursuivre son œuvre de la manière suivante :

1° En fondant, partout où elle le pourra, des mosquées et des écoles ;

2° En faisant venir des professeurs, pour instruire les jeunes gens, dont on fera de bons Musulmans ;

3° En réunissant les sommes nécessaires à une propagande active.

Hâdjî ‘Omar Yamaoka Efendi a, lui-même, abordé ces questions dans une lettre adressée au Té‘âruf-i Muslimîn. De retour dans sa patrie, il désire voir des·rapports de plus en plus étroits s’établir entre la Turquie et le Japon. Et, pour propager l’Islam, la première chose à faire sera d’amener au Japon des ulémas, auxquels on assurera le nécessaire. » [9]

Omar Yamaoka défendait notamment une « politique musulmane » (kaikyō seisaku). Cependant, ses arguments restent ceux du panasiatisme et ne cachent pas son impérialisme. Son expérience en Arabie rappelle celle de Lawrence dont l’admiration pour les Arabes servit l’Empire britannique durant la Première Guerre mondiale [Esenbel 2012]

Hatano Uho (1882-1936)

Ancien étudiant de la Tōa Dōbun Shoin de Shanghai, dont le but était de développer le partenariat entre le Japon et la Chine, Hatano Uho développa une vision globale des relations internationales et imagina une union de tous les pays d’Asie, à commencer par un rapprochement du Japon et de l’Empire ottoman :

« L’union du Japon et de l’Empire ottoman a plus d’importance qu’une union avec la Chine. Car le Japon et les Ottomans sont comme deux citadelles à chaque extrémité de l’Asie. Si ces deux États parvenaient à conclure une véritable alliance, ils pourraient empêche tout type d’activité européenne en Asie, au lieu de la situation actuelle dans laquelle se trouvent les Ottomans, considérés par les Européens dans une position d’infériorité. » [10]

Comme l’écrit Renée Worringer, « lui et les autres activistes asiatiques révèlent un moment particulier dans l’histoire de la politique mondiale : ils forment un collectif de résistance internationale anti-occidentale originaire de différents lieux d’Asie, dont plusieurs convergèrent au Japon et dont tous avaient en tête une nouvelle vision du monde qui nécessitait que les Asiatiques et les musulmans laissent de côte leurs différences et se soutiennent les uns les autres dans l’intérêt de résister au colonialisme et de forger leurs propres destinées. » [11]

Le paradoxe évident de cette situation est que la politique japonaise est elle aussi impérialiste. En 1937, Georges Hardy considérait le Japon comme une puissance coloniale en concurrence avec les puissances occidentales :

« Il n’est pas douteux que l’impérialisme territorial du Japon ait choisi pour domaine tout le Pacifique et une grande partie de l’Asie orientale. Il ne craint pas, au reste, de publier ses desseins, de s’affirmer dans le cadre d’une “doctrine de Monroë asiatique”, définie en mainte rencontre par ses hommes d’État les plus en vue. » [12]

Bibliographie

Esenbel S., 2004, « Japan’s Global Claim to Asia and the World of Islam: Transnational Nationalism and World Power, 1900-1945 », The American Historical Review, Vol. 109, N° 4, pp. 1140-1170.

Esenbel S., 2000, « Japanese Interest in the Ottoman Empire », in Edstrom B. (éd), The Japanese and Europe: Images and Perceptions, Oxon, RoutledgeCurzon

Farjenel F., 1906, « Le Japon et l’islam », Revue du monde musulman, Vol. I, pp. 101-114.

Laffan M., 1999, « Mustafa and the Mikado: A Francophile Egyptian’s turn to Meiji Japan », Japanese Studies, Vol. 19, n° 3, pp. 269-286.

Misawa N., 2009, « The Influence of the Ottoman Print Media in Japan: the Linkage of Intellectuals in the Eurasian World », Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, n° 2, pp. 36-42.

Worringer R., 2011, « Hatano Uho : Asia in Danger, 1912 », in Sven Saaler & Christopher W.A. Szpilman (éd.), Pan-asiatism. A Documentary History, Vol. I, 1850-1920, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, pp. 149-160.

Worringer R., 2014, Ottoman Imaging Japan. East, Middle East, and Non-Western Modernity at the Turn of the Twentieth Century, New York, Palgrave Macmillan.

Notes

[1] Discours prononcé par Sun Yat-Sen à Kobé, à l’École normale des filles, le 28 novembre 1924, traduit par Léon Wiegler dans La Chine moderne, vol. 6, Le Feu aux poudres, Paris, 1925, et cité dans le journal La Croix du 17 juin 1927.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Fernand Farjenel, 1906, « Le Japon et l’islam », Revue du monde musulman, Vol. I, p. 101.

[5] Habl oul-Matîn, 6 juin 1906, cite par Farjenel, p. 102-103.

[6] Ibid. p. 114.

[7] Mustafa Kamil, 1904, al-chams al-muchriqa, Le Caire, Matba’at al-Liwa’, p. 22, cité et trad. en anglais in Laffan, 1999.

[8] cité par Renée Worringer, 2014, Ottoman Imaging Japan. East, Middle East, and Non-Western Modernity at the Turn of the Twentieth Century, New York, Palgrave Macmillan, p. 59.

[9] Lucien Bouvat, 1911, in Revue du monde musulman, p. 578.

[10] Hatano Uho, 1912, Asia in Danger, cité par Renée Worringer, 2011.

[11] Renée Worringer, 2011, « Hatano Uho : Asia in Danger, 1912 », in Sven Saaler & Christopher W.A. Szpilman (éd.), Pan-asiatism. A Documentary History, Vol. I, 1850-1920, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, p. 151.

[12] Georges Hardy, 1937, La Politique coloniale et le partage de la terre aux XIXe et XXe siècles, Paris, Albin Michel.