À propos du dossier « Histoire globale » de la revue Actuel Marx, n° 53, Presses Universitaires de France, avril 2013.

La pensée marxiste est sans doute profondément interrogée, depuis quelques décennies déjà, par l’histoire globale. Cette dernière, en dénonçant l’eurocentrisme de l’histoire traditionnelle d’une part, mais aussi en montrant le rôle structurant, et aux différentes échelles, des échanges globaux d’autre part, met clairement en cause les bases d’une analyse marxiste centrée sur le développement européen à partir du Moyen Âge et ancrée dans l’analyse des (presque) seuls rapports de production. Les interconnexions du Vieux Monde et le rôle clé de l’Asie en matière de transfert vers l’Ouest de techniques et d’institutions y sont alors largement négligés. La capacité de ces interactions à infléchir les rapports de production en Europe y est le plus souvent éludée (au prix d’une articulation tronquée entre production et circulation). Quant à la prise en compte des dynamiques sociales asiatiques, elle s’est longtemps limitée dans le marxisme à l’invocation d’un hypothétique « mode de production asiatique », notion aujourd’hui totalement intenable et récusée précisément par l’histoire globale. En revanche, aux marges du marxisme, l’analyse en termes de système-monde constitue indiscutablement un pont entre ce dernier et l’histoire globale : il faut reconnaître à Immanuel Wallerstein son rôle de pionnier en la matière, même si sa propre analyse, en partie par hypothèse, n’a pas toujours pris les distances nécessaires avec l’eurocentrisme.

Dans cette livraison de la revue Actuel Marx, Jacques Bidet estime que l’histoire globale peut « être interrogée comme lieu de renouvellement du rapport des historiens à Marx ». De façon plus provocante, en tout cas pour les adeptes de la méthode marxiste, il la considère comme « une proposition théorique invitant à reformuler certains des concepts fondamentaux et des thèses centrales de la conception matérialiste de l’histoire ». Au-delà donc du « biais eurocentrique du marxisme », sans doute aisément dénonçable, c’est bien à une réflexion sur les liens entre circulation et production, le statut de l’État, la nature du capital marchand historique, finalement les origines mêmes du capitalisme, que ce dossier nous invite. Seule limite peut-être à ce projet témoignant d’un impressionnant souci de dialogue, la restriction de l’histoire globale aux écrits se réclamant (au moins en partie) du concept de système-monde.

Le numéro s’ouvre sur une interview particulièrement claire de Wallerstein, plus centrée du reste sur la dynamique des crises mondiales récentes que sur l’histoire globale mais utilisant cette dernière pour analyser une actualité brûlante. L’auteur y évoque les crises économiques récurrentes considérées comme inéluctables dans le capitalisme, du fait de l’impossibilité de maintenir des monopoles, seuls à même de générer des profits importants et durables. Il montre aussi la crise partielle de l’hégémonie étatsunienne qui s’est mise en place, parallèlement à la crise économique, dans les années 1965-1970, leur synergie trouvant son expression dans le mouvement mondial de mai 68. Cependant, en délégitimant la « vieille gauche », cette révolution a largement affaibli les contrepoids au libéralisme, lequel a repris clairement le dessus dans les années 1980 et tenté de réaliser des profits accrus par réorganisation du système, délocalisations et revenus spéculatifs. La hausse des coûts de production (gestion des déchets, renouvellement des matériaux bruts et construction d’infrastructures) a pu être en partie reportée sur l’État mais les limites de l’imposition sont devenues criantes. Les contradictions de cette stratégie ont imposé une diminution des coûts de production et une contraction de l’État. Au total c’est la réunion de trois éléments, l’ampleur du krach normal, la hausse réelle des coûts de production et le surcroît de pression exercé sur le système par le développement chinois (et asiatique) qui constitue le cœur de la crise présente.

Dans la galaxie système-monde, Gills et Frank ont toujours contesté l’approche de Wallerstein qui considère que le capitalisme est strictement lié au système-monde moderne apparu après 1492 (et refuse en conséquence de penser des systèmes-mondes ou des capitalismes antérieurs). C’est à une présentation des concepts de base de leur critique que Barry Gills se consacre dans un article à vrai dire décevant. Faute de place, il ne fait qu’énumérer les outils de leur analyse sans vraiment leur donner sens. Par ailleurs il ne définit ni ne distingue le capital en tant que rapport social et le capitalisme en tant que mode de production. Dès lors l’affirmation qu’un système-monde avec des rapports sociaux capitalistes a pu exister depuis 5 000 ans repose plus sur une pétition de principe que sur une démonstration rigoureuse. Si l’on devait caractériser le rapport social capitaliste comme l’extension du salariat et la généralisation conjointe de l’échange marchand, alors il est peu probable qu’on puisse le prendre comme une norme sur cinq millénaires… Le lecteur trouvera néanmoins ici une bibliographie détaillée des travaux de Gills et Frank.

Suite à ces auteurs fondateurs ou emblématiques, Philippe Beaujard propose un exercice d’historien global grandeur nature en étudiant l’Afrique de l’Est swahili dans ses relations avec le système-monde avant le 17e siècle. Après avoir montré l’existence d’un système-monde afro-eurasien unique depuis les débuts de notre ère (mais certainement pas avant, contrairement à la thèse de Gills), il développe sa thèse sur la désirabilité comme fondement de la valeur des biens marchands (voir chronique du 7 janvier). Parallèlement il montre comment se construisent des positions monopolistiques dans l’échange, d’abord en produisant ou commercialisant précisément les produits fortement désirés, ensuite en contrôlant communication et information concernant la qualité, les coûts et les prix. Mais il se crée aussi des positions de monopsone (un seul acheteur face à une multitude de vendeurs), notamment pour les commerçants intermédiaires captant les ressources des périphéries ou des hinterlands. L’exemple swahili est ici emblématique, monopsoneurs vis-à-vis de l’intérieur de l’Afrique pour l’ivoire, l’or ou la corne de rhinocéros, ils monopolisaient les produits manufacturés (fabriqués par eux-mêmes) payant ces produits primaires, tout en se réservant symboliquement l’usage des biens prestigieux importés d’Asie et la religion musulmane, tous deux sources de pouvoir. On ne saurait trop recommander au lecteur peu au fait des thèses de Beaujard de lire les quelques pages qui dressent un riche panorama des conditions d’un échange inégal dans tout système-monde.

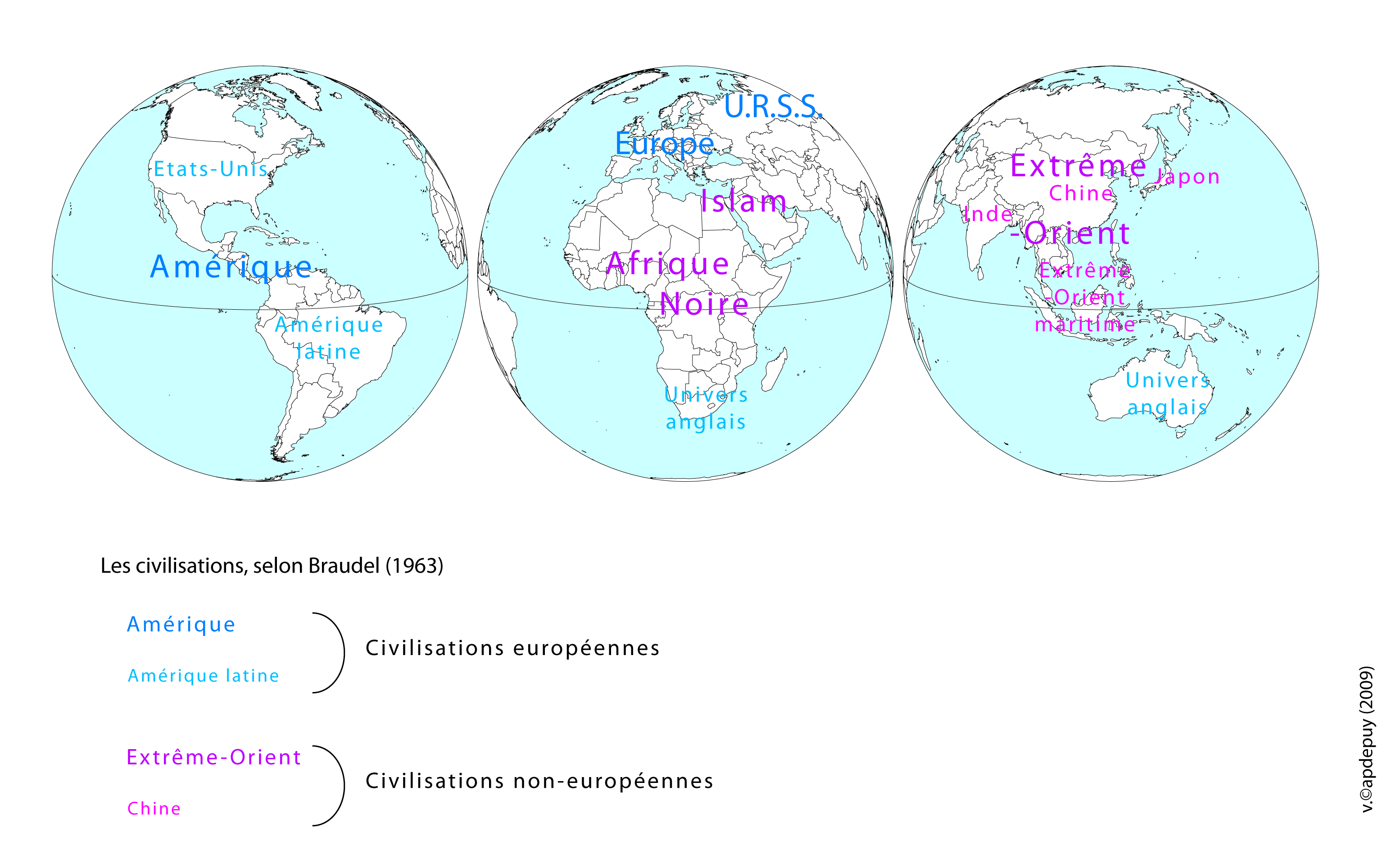

De son côté, Philippe Norel montre que l’analyse marxiste des origines du capitalisme doit, au contact de l’histoire globale, relativiser sa double focalisation sur l’Europe d’une part, la formation des classes sociales d’autre part. De fait, l’essentiel des techniques et institutions qui ont fait le capitalisme européen ne sont pas spécifiquement occidentales mais sont nées d’interactions significatives avec une Asie plutôt en avance… De même, l’histoire globale montre que « des économies de marché, avec formation de véritables marchés du capital et de la terre, recherche relativement rationnelle du profit en vue de son accumulation illimitée et soutien actif de l’État à cette dernière ont pu exister ailleurs qu’en Europe sans pour autant impliquer la domination tendancielle du rapport salarial », sans pour autant déposséder les travailleurs de leurs moyens de production comme en Angleterre. Et finalement, l’histoire globale doit permettre de mieux articuler dynamiques externes et internes dans l’essor du capitalisme européen. Norel s’intéresse alors à la question d’un capitalisme antérieur à 1492 pour conclure que, si l’on adopte les approches de Marx ou de Weber, nul capitalisme au sens propre n’est décelable ailleurs avant cette date. Ce n’est qu’en se rapprochant de la définition de Braudel que l’on peut envisager éventuellement un « capitalisme marchand » : dans la mesure où élites politiques et marchandes parviennent à fusionner leurs intérêts, on peut parler de quelques exemples de capitalisme, au sens de Braudel, dans l’océan Indien notamment. L’auteur précise son analyse par une typologie des relations entre États et marchands, laquelle permet de situer les différents cas de figure historiques. Mais il montre surtout la distance entre l’approche braudélienne, les structures forgées par ce capital marchand et, les économies de marché d’une part, le capitalisme en tant que mode de production à la Marx (ou en tant que logique d’organisation de la production à la Weber) d’autre part. Il importe pour Norel de ne pas mélanger ces niveaux hétérogènes d’analyse sous peine de déboucher sur un débat largement stérile.

Le dossier se poursuit avec trois réactions d’auteurs proches de la revue et confrontant véritablement histoire globale et analyse marxiste.

Yves-David Hugot propose une synthèse très claire et documentée des idées respectives de Brenner, Wallerstein et Frank sur les « origines » du capitalisme ou plutôt son sens fondamental. Pour Brenner, c’est dans le capitalisme agraire anglais du 17e siècle et sa capacité à libérer de la main-d’œuvre pour ce qui deviendra l’industrie que se situe le véritable essor du rapport de production capitaliste, à savoir le salariat. Et cette transformation est plus vue comme interne et résultant de contradictions internes au féodalisme. Pour Wallerstein, la combinaison du capitalisme européen et du système-monde moderne marquerait en revanche l’importance du mode de circulation et du marché, soit une certaine relativisation des modalités de la production. Il est sans doute dommage ici que l’auteur ait plus opposé Wallerstein et Brenner, sans voir une complémentarité que Brenner lui-même avait en partie relevée : c’est bien avec le système-monde, l’argent espagnol qui permet d’acheter massivement la laine anglaise (directement et par son influence générale sur le pouvoir d’achat en Europe) que la révolution des enclosures devient une nécessité incontournable pour la gentry anglaise. Enfin pour Frank, le mode de production capitaliste disparaît objectivement derrière des modes d’accumulation susceptibles de prendre des formes très diverses et qui ont existé depuis cinq millénaires, parfois dans le cadre de structures politiques tributaires et non marchandes. Il faut pour cela, d’abord qu’il y ait production de surplus, ensuite que les entités en charge de collecter ce dernier soient en concurrence pour l’accès aux biens non-agricoles qui leur manquent. Elles doivent alors sortir de leur niche écologique et créer ce système mondial qui se mettrait en place vers 2500 avant notre ère entre Indus, Mésopotamie, Égypte et Levant. Pour conclure, Hugot relève à juste titre que la théorie « continuiste » présente chez Frank, cette approche en termes de « quasi-naturalisation » de l’accumulation pour elle-même, l’empêche d’envisager tout dépassement du capitalisme.

C’est à un tout autre type d’analyse que nous invite Pierre Charbonnier, pour qui la dégradation longue des milieux naturels amène à poser la question de ce qui est légitime ou pas dans l’exploitation de la nature d’une part, et quels sont « les mécanismes sociaux responsables d’une transformation sans précédent des conditions biophysiques de l’environnement » d’autre part. Estimant que les réponses à ces questions peuvent se situer à la confluence de l’histoire globale (plus précisément l’histoire du capitalisme mondialisé) et de l’histoire environnementale, Charbonnier énonce trois hypothèses théoriques : le social ne se réduit pas à des rapports entre les hommes mais inclut la relation de ceux-ci à l’environnement naturel ; le système économique et social ne prend sens qu’à une échelle supra-étatique, voire mondiale ; l’expérience qui est faite des rapports entre nature, société et économie trouve une partie de son intelligibilité dans une logique globale. Sur ces bases, l’auteur cerne, pour mieux les éviter, quelques formes d’aplatissement de l’analyse comme l’approche par la seule rupture dans les formes et quantités d’énergie utilisée, la conception naturaliste de l’histoire s’appuyant sur le fait que l’homme serait devenu un agent naturel (l’hypothèse Gaia), l’opposition entre la rationalité économique du marché et une supposée rationalité écologique ancestrale. À rebours de ces fausses pistes, il trouve dans l’œuvre de Pomeranz le premier véritable essai faisant se rejoindre histoire globale et histoire de l’environnement, notamment parce qu’il traite directement des facettes multiples de la forme capitaliste radicalement nouvelle d’accès à la nature et parce qu’il éclaire les conditions sociales et techniques ayant permis l’apparition de cette exploitation massive. Il montre aussi que Pomeranz, en donnant un rôle central au charbon dans « la grande divergence », rejoint en quelque sorte Polanyi pour qui l’histoire du Marché était celle du désencastrement des activités économiques par rapport au social : l’usage du charbon (comme du pétrole) déconnecte la ressource énergétique du travail humain ou de l’intensification des sols, désencastre cette ressource des conditions naturelles présentes en consommant une rente sur la nature qui s’est formée sur des centaines de millions d’années. Il conclut en évoquant un environnement de fait globalisé par l’action humaine dans le cadre du capitalisme, mais aussi différencié entre centre et périphéries : reprenant Pomeranz, il n’hésite pas à poser que « le pôle européen, ne pouvant supporter sur son propre territoire l’effort écologique nécessaire au décollage économique, a réussi à le transférer vers d’autres parties du monde tombées sous sa tutelle politique ». Au total, un remarquable article faisant dialoguer avec brio histoire globale, analyse du capitalisme et problématique environnementale.

Finalement, peut-on dire que l’histoire globale mette le marxisme en crise ? C’est la problématique centrale que Jacques Bidet explore dans un papier servant de conclusion à ce riche dossier. Pour l’auteur, la fécondité de l’histoire globale, en tout cas dans sa version « système-monde » dévoile crûment la limite fondamentale du concept marxiste de mode de production. « Parce qu’il n’a pas de déterminant géographique, ce concept ne fournit pas les moyens de penser la relation entre l’élément singulier, l’État-nation et la totalité, le monde. Il est purement structurel. » À l’inverse, si le « système-monde » introduit une historicité que la conceptualité marxienne ne parvient pas à établir, c’est bien parce qu’il croise ainsi l’histoire par la géographie. Et en fin de compte, « ce qui est déterminant, ce ne sont pas seulement les tendances endogènes autour desquelles les classes s’affrontent, mais tout autant le jeu, plus hasardeux, des échanges et des interférences, des contacts (culturels ou microbiens), des guerres, des migrations, des emprunts et des réinterprétations ». Bidet n’en reste cependant pas à cette reconnaissance des atouts de la méthode propre à l’histoire globale. Il développe ensuite un « méta-marxisme » susceptible d’affronter l’histoire globale. On ne peut ici tout résumer en quelques lignes mais l’idée générale revient à dire que, si le marxisme a analysé la structure de classe (fondée sur la violence politico-économique que l’on sait), il doit à présent analyser aussi l’organisation (fondée sur la nécessité de dirigeants compétents, tant pour les grandes entreprises que les appareils étatiques). Et notamment saisir la dimension fondamentale de cette organisation c’est-à-dire qu’elle s’est jusqu’à présent développée à l’échelle nationale-étatique. Pour l’auteur, cette bipolarité est sans doute plus ancienne que la modernité européenne et apparaitrait sans doute sous la dynastie Tang ou Song en Chine, autour du 10e siècle, ce que révèle l’histoire globale comparative. Mais en regardant aussi vers l’avenir, Bidet envisage que l’organisation sorte de ces limites étatiques nationales. La relation entre structure et système finirait par se renverser : « Alors que la structure État-nation apparaît historiquement au sein du système-monde, elle évolue jusqu’à la dimension d’un État-monde, qui englobe en quelque sorte le Système-monde. » On ne peut ici que renvoyer à la lecture du papier pour sentir plus précisément l’intérêt de ces distinctions…

Au total ce dossier montre non seulement qu’un certain marxisme est plus que capable de dialoguer avec une démarche qui n’est pas strictement la sienne, mais qu’il recherche activement cette confrontation en vue de se transformer. Et la preuve est ici faite qu’histoire globale et analyse d’inspiration marxiste ont vraiment à cheminer ensemble…