Quatrième et dernière partie de « Histoire globale, pensée globale », texte constituant l’introduction du dernier livre d’Alessandro Stanziani, Les Entrelacements du monde. Histoire globale, pensée globale (XVIe-XXIe siècles), CNRS Éditions, 2018.

Histoire globale à la française ?

Les différents courants discutés jusqu’ici sont essentiellement portés par des auteurs américains, britanniques et par d’autres, allemands, indiens, gravitant dans leur orbite. En revanche, les historiens français manquent souvent à l’appel – tout comme les auteurs espagnols, portugais ou italiens, ainsi que les historiens africains, russes et japonais. Pour quelles raisons ?

Les raisons tiennent à la fois à l’héritage historiographique français et au contexte institutionnel et politique dans l’hexagone. Ainsi, dans les universités françaises, on distingue encore les départements d’histoire, essentiellement histoire française, des laboratoires d’études des aires culturelles. Dans les formations en histoire, il est rarissime qu’un étudiant soit confronté à l’histoire des mondes non européens. C’est déjà bien assez si un cours en histoire européenne s’ajoute aux formations en histoire française. On constate la même fragmentation dans ces lieux particuliers que sont les grandes écoles qui, en principe, n’ont pourtant pas à se plier au dogme universitaire dominant. La seule transgression qu ‘on puisse observer concerne l’enseignement des périodisations – pas de découpage en histoire ancienne, médiévale, moderne et contemporaine à l’EHESS. pour le reste, comme partout ailleurs, un étudiant en histoire de la Chine est obligé de connaître au moins les fondamentaux de l’histoire européenne, tandis que l’inverse n’est pas forcément assuré. Dans les projets de futurs cursus, une seule autre « aire » sera obligatoire pour les historiens de la France ou de l’Europe. Comment expliquer ces limitations ?

Les Annales, en collaboration avec les éditions de l’EHESS, ont récemment publié une anthologie faite uniquement d’article publiés dans la revue : de Braudel à Chaunu jusqu’à Wong, ces travaux sont qualifiés d’histoire globale. Le problème est qu’il s’agit d’auteurs profondément différents dans leurs approches, souvent en conflit entre eux, et pour la plupart n’ayant jamais imaginé se faire qualifier d’historiens globaux (44). La question, qui demeure ouverte et à laquelle nous essaierons de répondre dans les chapitres suivants, est de comprendre les analogies et les différences entre ces démarches et celles qui sont aujourd’hui qualifiées d’histoire globale.

Il faut néanmoins rendre mérite aux initiatives de vulgarisateurs et journalistes comme Laurent Testot (45), très souvent décriés, eux aussi, à tort, par certains historiens professionnels. Testot et ses collègues, d’abord au sein de la revue Sciences Humaines, puis en coordonnant un site web et un blog (46), ont largement contribué au débat en France. Ses associés Philippe Beaujard, Laurent Berger et Philippe Norel ont pour leur part publié une collection des principaux articles parus en anglais dans ce domaine (47). De même, la revue Mondes a permis une diffusion de l’histoire globale en France. Le travail de Pomeranz a trouvé des soutiens importants auprès de modernistes comme Philippe Minard et de médiévistes comme Mathieu Arnoux. Ils ont non seulement soutenu la traduction de l’œuvre de Pomeranz en français (48), mais également publié des travaux inédits (49). S’inspirant de Pomeranz, Arnoux a avancé une analyse comparée de l’écologie et des sources d’énergie en Chine et en Europe continentale de l’Antiquité au 18e siècle (50). Cependant, il s’agit là de cas isolés, et dans l’ensemble le débat sur la grande divergence n’a pas suscité en France des échos comparables à ceux qu’il a connu dans d’autres pays (51). Ce désintérêt s’explique en partie par le fait que la plupart des historiens de l’économie en France s’intéressent à l’histoire nationale, en partie par les critiques des sinologues, fortement ancrés dans une tradition érudite et ne cherchant guère le dialogue avec les sciences sociales à l’exception, remarquable, de Pierre-Etienne Will et de son élève Claude Chevaleyre.

Une autre approche consiste à inscrire l’histoire de France dans des dynamiques globales, démarche tentée par Braudel dans L’Identité de la France, reprise plusieurs fois depuis et revisitée tout récemment dans les travaux de Pierre Singaravélou (52) et surtout de Patrick Boucheron (53). Travail ayant reçu une attention médiatique et publique hors pair en France, non seulement en histoire globale, mais en histoire tout court. Cette approche trouve de plus en plus d’échos dans d’autres pays : ainsi des histoires globales de l’Inde, de la Chine et même de l’Italie voient le jour, tout comme des entreprises éditoriales qui consistent à mettre un pays, par exemple les États-Unis, au cœur des dynamiques mondiales (c’est le cas de l’ouvrage de Sven Beckert et, d’une certaine manière de Pomeranz, l’un et l’autre faisant des marchés américains et de leurs ressources un élément crucial de l’essor du capitalisme). Ces orientations sont bienvenues dans la mesure où elles cassent le nationalisme traditionnel de l’historiographie. Mais ne risquent-elles pas aussi de conforter une nouvelle forme de retour au national en soulignant le rayonnement de tel et tel pays à l’échelle globale ? Ce n’est pas un hasard si ce type d’approche rencontre la faveur des lecteurs et des médias : barrage face au nationalisme montant, la globalisation de l’histoire de France ne place pourtant pas cette dernière à l’arrière-plan des dynamiques globales, loin de là. La France est au contraire placée sur le devant de la scène. La véritable difficulté consiste moins à étudier des mondes non européens qu’à analyser ces derniers, tout en relativisant leur rôle moteur dans l’histoire. C’est tout l’enjeu de l’ouvrage dirigé par Boucheron et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a suscité des réactions politiques. Certains historiens ont par ailleurs reproché aux auteurs de ne pas avoir explicité le global dans l’introduction, alors que les coutes notices – parfois produites par des historiens qui auraient bien du mal à se définir comme des tenants de l’histoire globale ! – sont intéressantes moins pour ce qu’elles avancent que par ce qu’elles ne disent pas. La quasi-totalité d’entre elles proposent des informations souvent connues depuis longtemps par les historiens ; il s’agit d’événements, en général présentés hors contexte. La nouveauté principale de l’ouvrage réside moins dans sa capacité à connecter l’histoire de France à celle d’autres parties du monde qu’à mettre en avant des dates et à casser les chronologies nationales et nationalistes. Mais, si tel est le cas, alors nous sommes à l’opposé de la démarche braudélienne qui, elle, déverrouillait l’histoire nationale en passant par la durée plutôt que par l’événement, comme c’est le cas ici. Cette attitude ne va pas sans rappeler le Cadmus de Lévi-Strauss : « Cadmus, le civilisateur, avait semé les dents du dragon. Sur une terre écorchée et brûlée par le souffle du monstre, on attendait de voir pousser les hommes (54). » Nous reviendrons longuement sur ce point dans la seconde partie de l’ouvrage.

En réalité, c’est l’histoire connectée, dans ses multiples variantes, qui a rencontré en France le plus franc succès. Dans une première variante, cette histoire s’est constituée en opposition ouverte au comparatisme et a misé sur les transferts culturels (55). Président de l’ENIUGH (European Network in Universal and Global History) de 2011 à 2014, Michel Espagne, dans son allocution en ouverture du congrès à Paris de cette association en 2014, a étonnement pris à parti l’histoire globale et comparée en y opposant son approche des transferts et circulations. Cette approche a le mérite de mettre en évidence des connexions souvent méconnues entre régions ; son problème principal est qu’elle étudie des milieux restreints (savants) et n’explique pas les raisons pour lesquelles des transferts ont lieu. Tout lien avec les conditions structurelles sous-jacentes – économiques, sociales et politiques – demeure à l’arrière-plan si bien que la circulation des idées semble s’opérer dans le vide. Pour sa part, l’histoire croisée (56) introduit une dimension réflexive forte et invite au dialogue avec les sciences sociales, malheureusement absentes de la démarche d’Espagne. L’histoire croisée accepte le métissage et le décentrement des notions et pratiques occidentales et cherche à conjuguer les subaltern studies avec l’histoire connectée. Les croisements sont toujours bilatéraux. Se font-ils pour autant d’égal à égal ?

La réponse serait négative pour Romain Bertrand (57) dont le but affiché est de produire une « histoire à parts égales ». Cette expression heureuse souligne la nécessité d’accorder une égale importance aux sources de toutes les parties en cause, et pas seulement aux textes occidentaux. C’est une démarche proche de celle des subaltern studies indiennes et qui présente le même intérêt mais aussi les mêmes limites. Les subaltern studies revendiquent le recours à des sources et catégories locales afin de sortir de l’européocentrisme. Le problème est que, comme nous le montrerons, les attitudes des élites coloniales étaient bien plus complexes que ce qu’on pourrait penser : une bonne partie de ces savants et administrateurs ont adopté une posture tout à fait proche de celle qui sera avancée des décennies plus tard par les subaltern studies. En effet, de nombreux textes et rapports des compagnies coloniales soulignent la nécessité d’étudier les langues et les civilisations locales ; ces écrits contestent les récits universalistes et européocentristes. Ces attitudes critiques étaient largement répandues au sein des Empires portugais, néerlandais, britannique, espagnol et français lorsque les colons étaient confrontés aux mondes non européens, surtout en Asie. Ces rapports et études de l’époque sont connus et utilisés par les historiens de nos jours ; il serait important de rendre justice à ces sources, sans les occulter, afin de fournir une image pertinente du savoir colonial et de son fonctionnement.

À partir de là, que peut bien signifier « histoire à parts égales » ? La restitution des textes indigènes et vernaculaires est difficile car la plupart de ces sources ont été collectionnées, éditées et souvent traduites par les colonisateurs mêmes. Qualifier ces éditions de sources à « parts égales » peut donc s’avérer problématique. Le problème n’est pas seulement que ces sources sont, elles aussi, le produit des élites coloniales, mais aussi que les acteurs locaux ont contribué à ces constructions, par exemple en aidant les administrations coloniales à recueillir les textes, documents et les traduisant. Plutôt que d’histoire à parts égales, la démarche de Bertrand et des subaltern studies relève plutôt d’Empires à parts égales, c’est-à-dire de constructions impériales produisent des approches différentes en leur sein même, avec à la fois des études européocentrique et universalistes et des approches orientalistes.

C’est probablement Serge Gruzinski qui, dans une série d’ouvrages au fort retentissement international, intègre avec le plus de pertinence comparaison et connexion (58) et produit une histoire globale à l’avant-garde mondiale. Dans ses travaux, nous trouvons à la fois la démarche connectée et circulatoire comme les orientations globales et subalternes. Dans un sillage en partie semblable, conciliant comparaison et circulation, Yves Cohen a montré que les formes d’autorité en Europe entre la fin du 19e et le milieu du 20e siècle relèvet aussi bien de circulatione entre les pays que d’essors nationaux, dans des cadres aussi différents que la France, l’Allemagne nazie et l’URSS (59). Suivant cette perspective, le totalitarisme ne constitue pas un modèle opposé à celui de l’Occident démocratique, mais une version extrême de l’essor des chefs dans les perceptions et dans les pratiques occidentales. L’histoire de l’autorité et de la hiérarchie communistes doit être faite dans le même mouvement que celle du libéralisme. Voici une manière intelligente de mettre un terme à la guerre froide encore si prégnante dans l’analyse historienne ; au lieu d’opposer deux mondes, leurs connexions et similitudes sont mises en avant. La globalité est moins un projet intellectuel qu’un phénomène historique réel. Penser le monde équivaut à réfléchir à la fois sur des connexions entre valeurs, et sur leurs inégalités ; cela signifie aussi produire une réflexion comparée sur des contacts ratés, des parcours parallèles. Ces dimensions plurielles exigent la mobilisation de théories du social et de corpus en des langues différentes. Démarche sans soute redevable du pragmatisme à la Dewey, mais revisitée dans un cadre foucauldien. L’immersion dans le monde s’accompagne d’une posture réflexive qui échappe malheureusement bien souvent aux travaux anglo-saxons de ce domaine.

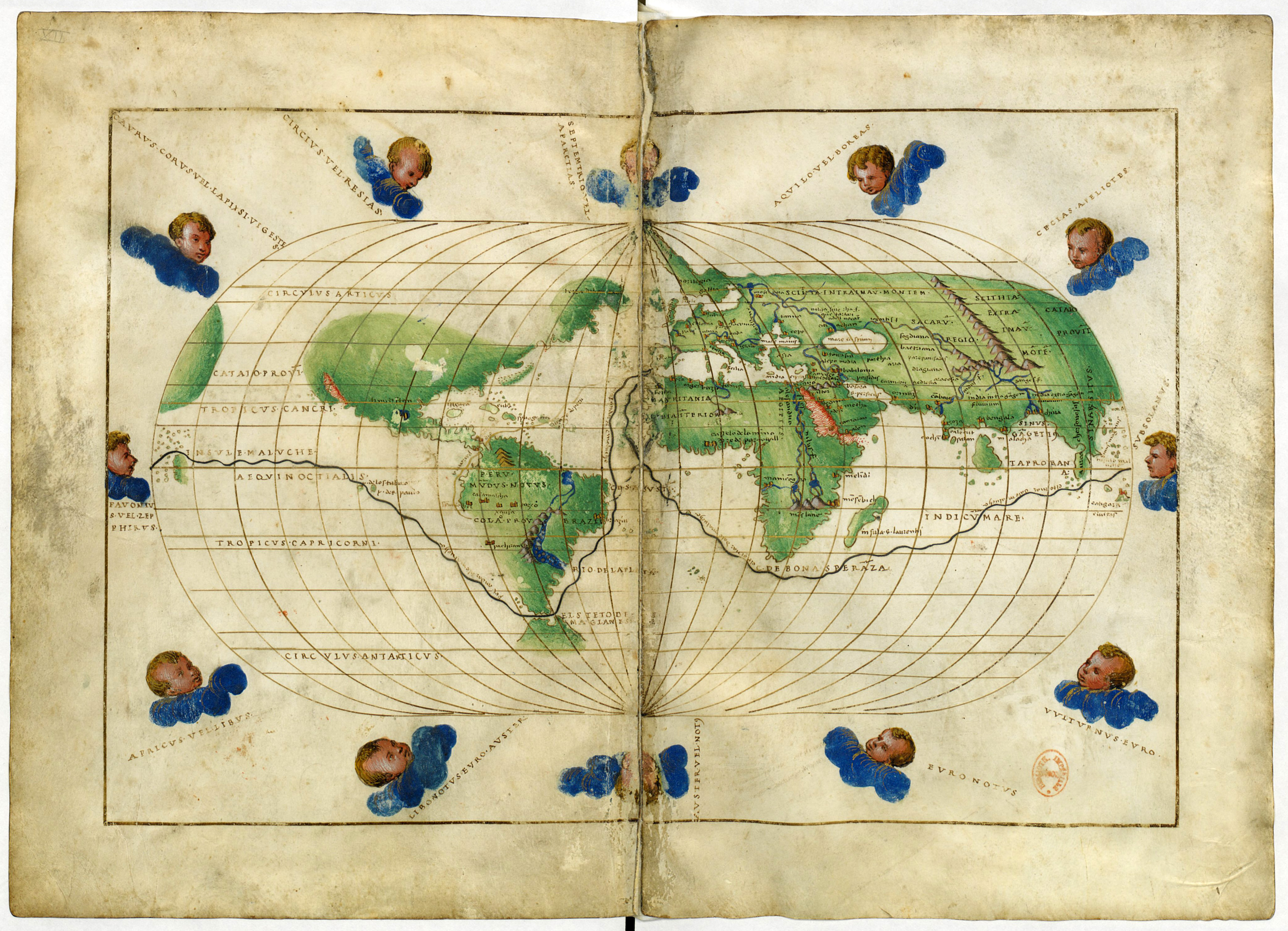

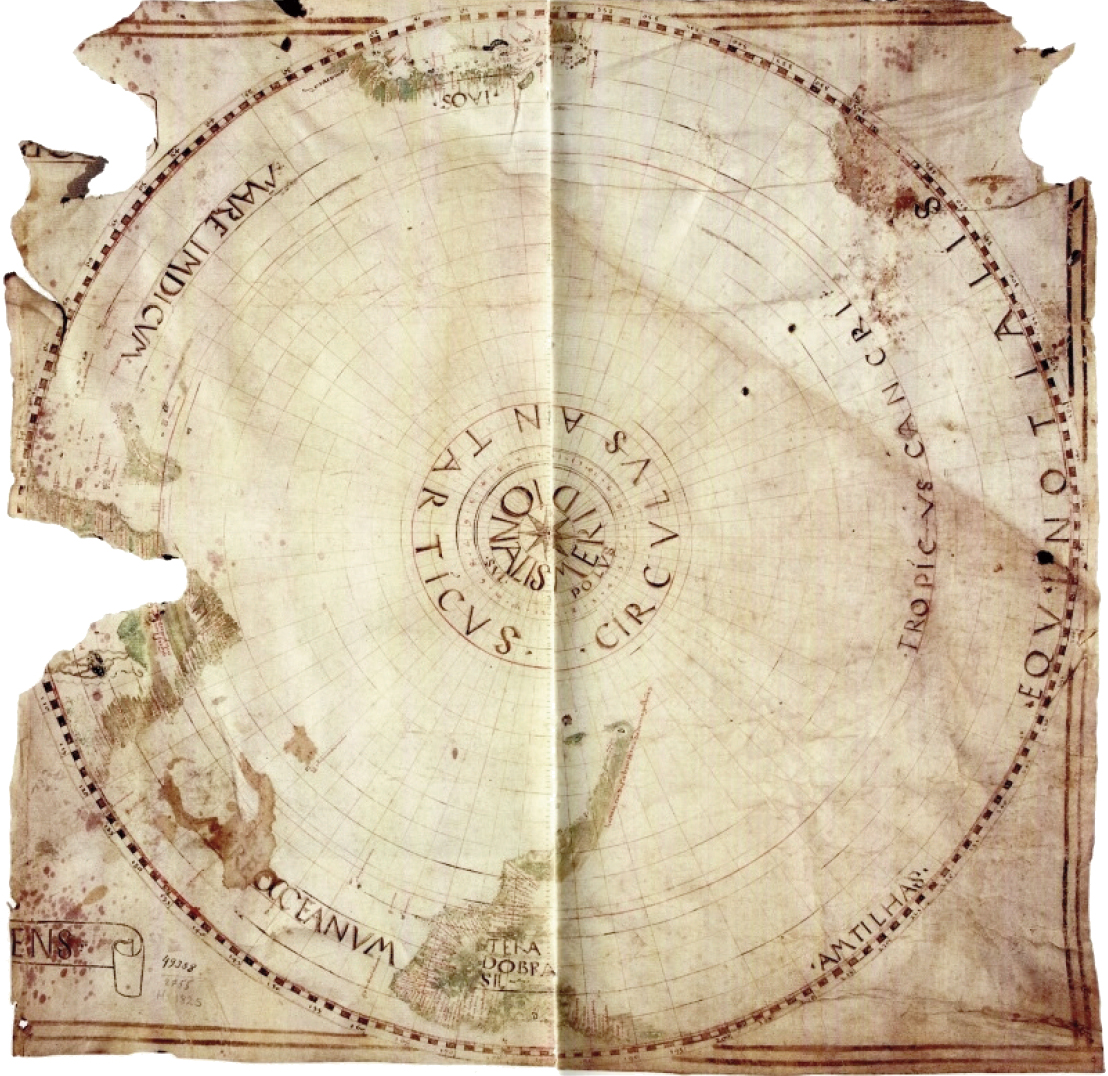

Il faut en revanche reconnaître le mérite d’une certaine histoire connectée polyglotte, centrée sur les mondes non européens. L’Indonésie et le carrefour javanais se prêtent par exemple à ce genre d’exercice, du fait de la multiplication à la fois des pouvoirs coloniaux, des institutions locales et de leurs métissages. Encore fallait-il éviter de lire ce monde composite dans une optique impérialiste ou postcoloniale. Denys Lombard en particulier, avait publié dès la fin des années 1980 un ouvrage précurseur dans lequel il avait recours aux multiples langues du carrefour javanais et dépassait la tension conventionnelle entre l’empire et ses colonies. Influences mutuelles, circulations, dynamiques structurelles intervenaient toutes dans cet ouvrage magistral souvent rapproché de La Méditerranée de Braudel (60). Comme pour ce dernier, c’est l’ordre du temps historique qui est cassé avec, à sa place, des fragments de récit, des temporalités propres à chaque île et pourtant inscrites dans des dynamiques globales. Reste à savoir si cette démarche peut s’élargir aux sciences ou si elle se limite à l’étude des textes littéraires. Autant, en ce cas, le recours à des langues et catégories différentes mais connectées paraît une évidence, autant dans le domaine scientifique, par exemple, il parait difficile de prêcher un tel relativisme. Au fond, n’est-ce pas la science occidentale qui s’est affirmée ?

Plusieurs réponses sont possibles : suivant une première lecture, il est important d’inscrire les connaissances scientifiques dans la circulation globale des savoirs. La différence entre « science » et « non-science » est une construction historique qu’il convient d’expliciter au lieu de l’accepter telle quelle (61). Dans ce cadre, il est important de comprendre la manière dont cette limite entre science et non-science se met en place en Europe et se modifie suivant les auteurs, le lieu et la période et surtout en interaction avec les mondes non européens. L’inégalité de l’échange passe en ce cas par des mécanismes complexes de traduction dans lesquels l’appropriation de savoirs non européens accompagne l’ambition de proposer comme universelle une synthèse européocentrique. La production française se distingue nettement de celle des autres pays occidentaux. Bien qu’ils suivent des interprétations en partie différentes, la plupart des travaux d’auteurs installés en France évitent même de se poser cette question : pourquoi est-ce la science occidentale qui a triomphé ? À juste titre, Kapil Raj, Antonella Romano ou encore Liliane Hilaire-Perez estiment que cette question essentialise la « science » et empêche de comprendre les bifurcations fondamentales dans les savoirs et dans les mondes connectés. Il est dès lors possible d’esquiver les dangers d’une approche en termes de « modernités multiples » tout en mettant en évidence le rôle des savoirs locaux dans la transformation de la science occidentale 62).

S’il fallait donc résumer les orientations principales en France en histoire globale, on évoquerait l’hostilité envers l’histoire mondiale, l’histoire de la globalisation et l’histoire économique comparée ; tandis que l’histoire connectée, des savoirs en particulier, rencontre une large diffusion. C’est une attitude radicalement différente de celle des pays anglo-saxons et, en partie, des chercheurs allemands. En caricaturant, on pourrait conclure que dans les mondes anglo-saxons, c’est l’histoire globale empruntant à la sociologie et à l’économie qui s’impose, tandis qu’en France ce sont la philologie et l’érudition qui dominent et guident l’étude des circulations. Dans le premier cas, des schémas souvent simplificateurs et eurocentriquent s’imposent, tandis que dans le second c’est le recours à une scientificité présumée de l’histoire – en ignorant l’histoire montrée ici de la construction connectée des savoirs historiques et des méthodes historiographiques – qui domine. Il est bien sûr possible de défendre une approche œcuménique et de soutenir la nécessité d’avoir recours à tous ces instruments à la fois. Cependant, ce n’est pas le cas actuellement dans la plupart des universités et académies, en France comme à l’étranger. Les économistes surtout, mais en partie les sociologues et les politistes, ont une formation très rudimentaire en histoire et en langues (hormis l’anglais). Inversement, les historiens connaissent parfaitement leur domaine restreint, les nuances de la langue, mais ils se limitent à une ou deux langues (et ne consultent souvent que des bibliographies secondaires pour les autres parties de la planète). En outre, ces historiens cultivent de fortes préventions à l’égard des sciences sociales et se limitent ainsi le plus souvent à un effort de description. Lors des débats entre historiens et tenants des sciences sociales, malgré un appel à l’interdisciplinarité, les premiers ne cessent de répéter deux refrains vides : « cela a déjà eu lieu auparavant » ; « c’est bien plus complexe que cela ». Antécédents et complexité sont pris pour des explications, alors qu’ils ne font qu’ajouter des cas, des figures, sans que l’on sache exactement pourquoi on les mobilise. Si c’est pour conclure que le monde est complexe, nous le savions avant toute enquête historique.

Inversement, en économie et dans les sciences sociales on questionne beaucoup, mais le plus souvent les matériaux sont assujetis aux exigences du modèle. Il suffit de penser à la manière dont nous discutons du capitalisme et des marchés : y a-t-il des mécanismes proches de la nature et valables partout dans le monde, ou bien les comportements économiques relèvent-ils aussi d’éléments « culturels » ? Et, dans ce cas, comment identifier ces derniers sans tomber dans un raisonnement circulaire (les mentalités expliquent les mentalités) ? Par exemple : les difficultés économiques de certains pays d’Afrique sont-elles liées à des « mentalités » économiques (l’indifférence au profit, l’attraction pour la consommation), aux institutions (absence de propriété privée, corruption), ou encore à des dotations insuffisantes en ressources ?

Ces débats trouvent leur raison d’être dans la normativité de l’économie : il faut décider quelles politiques adopter. En revanche, leur usage en histoire prête le flanc à deux critiques principales : d’une part, celle d’un déterminisme historique et la possibilité de justifier, après coup, toute solution historique par de simples considérations économiques ; d’autre part, la comparaison abstraite entre des idéaux-types – la Chine, l’Occident – qui ne correspondent guère aux réalités historiques. Y aurait-il d’autres possibilités de faire interagir histoire et sciences sociales, le tout dans un cadre véritablement global ?

Afin de répondre à cette question, il faudra regarder de près les questions épistémologiques sous-jacentes à ce débat, et en particulier les dynamiques globales : peuvent-elles se concilier avec les analyses des sources et de quelle manière, puisque le problème de l’accès aux langues se pose bel et bien ?

Ensuite, le comparatisme : entre celui de Bloch et celui de Weber, y a-t-il des analogies, et quelles sont leurs différences ?

La question est bien entendu celle de savoir si le comparatisme est incompatible avec la démarche philologique et historienne, ce que Bloch lui même n’aurait pas admis, ou si, au contraire, il peut bien se pratiquer et de quelle manière.

Finalement, il convient d’interroger la relation entre langue, philologie et construction historiographique : à partir de quand cette modalité s’est-elle imposée, et pourquoi apparaît-elle de nos jours comme étant en difficulté avec l’histoire globale ?

L’ambition est moins de fournir une théorie abstraite des pratiques historiennes qu’une histoire connectée et globale de ces dernières. En bref, nous proposons une épistémologie critique et historique de l’histoire en tant que discipline connectée et globale, matière du fil rouge de cet ouvrage.

Alessandro Stanziani

(44) « Parcours historiographiques. Histoire globale. Les Annales et l’histoire à l’échelle mondiale », sélection d’articles par Étienne Anheim, Romain Bertrand, Antoine Lilti, Stephen Sawyer, http://annales.ehess.fr/index.php?247

(45) Laurent Testot (dir.), Histoire Globale, Auxerre, Sciences Humaines Éditions, 2008, nouvelle édition, 2015.

(47) Philippe Beaujard, Laurent Berger, Philippe Norel (dir.), Histoire globale, mondialisation et capitalisme, Paris, La Découverte, 2009.

(48) Pomeranz, Une grande divergence, op. cit.

(49) Kenneth Pomeranz, La Force de l’Empire. Révolution industrielle et écologie, Paris, ERE, 2009. Caroline Douki, Philippe Minard,, « Histoire globale, histoires connectées : un changement d’échelle historiographique ? », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 54/4-bis, 2007, pp. 7-22.

(50) « European Steel vs Chinese Cast-Iron: From Technological Change to Social and Political Choices (Fourth Century BC to Eighteenth Century AD) », History of Technology, n° 3, 2014, pp. 297-312.

(51) Olivier Christin, Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines, Paris, Métailié, 2010.

(52) Pierre Singaravélou, Sylvain Venayre (dir.), Histoire du monde au XIXe siècle, Paris, Fayard, 2017.

(53) Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France, Paris, Seuil, 2016.

(54) Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Paris, Plon, 1995, pp. 140-141.

(55) Michel Espagne, « Sur les limites du comparatisme en histoire culturelle », Genèse, n° 17/1, 1994, pp. 112-121. François Dosse, La Marche des idées. Histoire des intellectuels, histoire intellectuelle, Paris, La Découverte, 2003.

(56) Werner, Zimmermann (dir.), De la comparaison, op. cit.

(57) Romain Bertrand, L’histoire à parts égales, Paris, Seuil, 2011.

(58) Serge Gruzinski, La Pensée métisse, Paris, Fayard, 1999 ; Les Quatre Parties du monde, Paris, Seuil, 2004 ; Quelle heure est-il là-bas, Paris, Seuil, 2008 ; L’histoire, pour quoi faire ?, Paris, Fayard, 2015.

(59) Yves Cohen, Le Siècle des chefs, Paris, Amsterdam, 2013.

(60) Denys Lombard, Le Carrefour javanais, 3 vol., Paris, EHESS, 1990.

(61) Antonella Romano, Impressions de Chine. L’Europe et l’englobement du monde (16e-17e siècles), Paris, Fayard, 2016.

(62) Raj, Relocating Modern Science, op. cit.

.

.