Ivan Jablonka est professeur d’histoire à l’Université Paris-13, auteur notamment de Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus. Une enquête, Seuil, 2012, rééd. coll. « Points », 2013 ; L’histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales, Seuil, 2014. Dernier ouvrage paru : Le Corps des autres, Seuil, 2015.

NB : La première partie de cet entretien est publiée dans le dossier « L’imagination au pouvoir » de Sciences Humaines spécial n° 273, en kiosques de la mi-juillet à la mi-septembre 2015 – un dossier s’inscrivant dans le thème du Festival international de géographie de cette année.

Vous avez écrit deux ouvrages en dialogue. D’abord un essai de biographie familiale, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eu ; puis une analyse de l’écriture de l’histoire et des sciences sociales, L’histoire est une littérature contemporaine. Pouvez-vous résumer la démarche qui a sous-tendu cette aventure éditoriale ?

Mon Histoire des grands-parents provient d’une quête d’enfant, que j’ai mise en œuvre quand je suis devenu historien. Mais je ne voulais pas que mon livre soit lu seulement comme le témoignage émouvant d’un petit-fils parti sur les traces de ses grands-parents. Je propose aussi une autre manière de faire de l’histoire – enquête, rencontres, voyages, post-disciplinarité, jeu passé-présent, écriture. Pour mettre au clair ce que j’avais tenté de faire, j’ai rédigé une explicitation méthodologique, un second livre, une sorte de discours de la méthode.

Je l’ai écrit pour répondre à un sentiment aigu que j’éprouve, celui d’une crise des sciences sociales. Cette crise est multiforme : frappant l’université, l’édition, la librairie, elle menace d’expulser les sciences sociales de la cité. La réponse ne peut être que collective. Nous, chercheurs, pouvons offrir de nouveaux objets intellectuels, de nouvelles manières d’écrire les sciences sociales. Plus originales, plus justes, plus honnêtes, plus réflexives.

Vos grands-parents sont des anonymes broyés par la Shoah, parmi des millions d’autres. Comment l’historien que vous êtes peut retracer la vie de ces gens qui seraient restés de parfaits inconnus s’ils ne vous avaient eu pour descendant ?

Mes grands-parents ont disparu sans rien laisser derrière eux, excepté deux orphelins, quelques lettres et un passeport – pour ce qui est des archives familiales. En revanche, à leur insu, ils ont donné naissance à des centaines d’archives en Pologne et en France. Ces traces sont toutes liées à la répression multiforme qu’ils ont subie, en tant que communistes en Pologne, sans-papiers dans le Paris des années 1930, juifs pendant l’Occupation. Ces archives, publiques – c’est là quelque chose d’essentiel –, je les ai exhumées au cours d’une enquête, en un combat contre le silence et l’oubli. J’ai rencontré une vingtaine de témoins dans le monde entier, me rendant aussi dans les lieux qu’ont fréquentés les disparus, depuis leur shtetl de Pologne jusqu’à Auschwitz en passant par le Paris de Ménilmontant et les champs de bataille de Picardie.

Ce faisant, j’ai tenté de conjurer le néant où ont sombré mes grands-parents avec des millions d’autres, disparus dans un génocide qui visait à tuer les gens, mais aussi à effacer leur mémoire. Ce vide s’explique par une autre chose : mes grands-parents étaient des gens modestes, artisans de Pologne rurale, dans un milieu où le recours à l’écrit, à la parole publique, est rarissime. Ils font partie des 99,9 % de l’humanité qui ont passé sur cette Terre sans rien dire ni faire de mémorable.

Se confrontant à ce genre d’enquête, certains historiens n’hésitent pas à introduire une part de fiction, qu’ils présentent comme nécessaire à l’intelligibilité du récit, permettant d’en combler les vides. Avez-vous fait face à cette tentation de la fiction « plausible » ?

Votre question sous-entend qu’il existerait deux types de récit, selon une cartographie classique de l’écriture : il y aurait, d’un côté, les « faits », l’établi, l’avéré ; de l’autre, le « fictionnel », le romanesque, l’imaginaire. L’historien se situerait dans la première lignée, mais il aurait le droit de s’aventurer dans la seconde, en imaginant des faits qu’on ne connaît pas ou qu’on a du mal à mettre au jour.

Cette dichotomie me gêne. Je pense que les frontières sont ailleurs et que les sciences sociales recourent sans cesse à des « fictions de méthode ». Il ne s’agit pas de dire, comme les postmodernes, que l’histoire est une fiction verbale : ce serait tuer les sciences sociales. L’histoire n’est pas et ne sera jamais fiction ; la sociologie n’est pas et ne sera jamais roman, etc. Je me désolidarise de la formule de Paul Veyne selon laquelle l’histoire est un « roman vrai ». Si l’histoire est littérature, ce n’est pas par sa forme romanesque, comme si Stendhal nous donnait la matrice de l’intelligible.

En revanche, je pense que les sciences sociales pratiquent des fictions assumées, que j’appelle « fictions de méthode » et qui sont non seulement omniprésentes, mais nécessaires. Elles permettent de distinguer les sciences sociales du « factuel » plat, qu’on retrouve dans un bulletin météo, un bilan d’entreprise ou une fiche Wikipédia. Les sciences sociales, grâce à l’enquête, expliquent le réel au lieu de simplement le refléter. Comprendre n’est pas décalquer.

Quelques exemples ?

D’abord, en effet, le plausible. N’importe quel chercheur émet des hypothèses. Il ouvre les portes, puis il les referme. Il fait proliférer les hypothèses, avant de les détruire une à une. C’est ainsi que Karl Popper décrit le raisonnement scientifique.

La narration, en histoire comme dans les autres sciences sociales, est tissée de fictions de méthode. Le fait qu’il y ait un début et une fin est une fiction de méthode, car on sait bien que le temps ne s’arrête jamais. Pourtant, on prend la liberté, avec de grands ciseaux, de couper le temps de 1453 à 1789 ou de 1870 à 1940. Ce sont des décisions narratives, auxquelles on peut ajouter les variations de tempo, accélérations ou ralentissements.

Autre exemple, les concepts. De très nombreux concepts utilisés en sciences sociales sont des fictions de méthode. Max Weber le dit textuellement à propos de l’idéal-type, qui n’existe pas dans la réalité. C’est la même chose pour les « règles du jeu » chez Pierre Bourdieu, le « voile d’ignorance » chez John Rawls…

Et même les anachronismes ! Il ne s’agit pas d’affirmer que Cléopâtre avait un iPhone. Mais Georges Duby parle de Guillaume le Maréchal comme du « Platini du 12e siècle ». Jacques Le Goff évoque les « intellectuels » au Moyen Âge, alors qu’aucune affaire Dreyfus n’a encore permis de les identifier. Pour Lucette Valensi, les juifs et les musulmans de la péninsule ibérique ont été victimes, au 16e et au 17e siècle, d’un « nettoyage ethnique ». Tous ces anachronismes sont des fictions de méthode, conscientes d’elles-mêmes. Si nous parlions avec les termes d’époque, non seulement nous serions incompréhensibles, mais nous reproduirions le réel au lieu de l’expliquer.

Vous appelez à une « littérature du réel ». Quel aspect prendrait-elle ?

Dans la « littérature du réel », j’inclus tous les textes qui ont vocation à expliquer et à comprendre le réel, en mettant en œuvre des fictions de méthode et les autres outils des sciences sociales. Je pense aux témoignages, grands reportages, biographies, autobiographies, carnets de bord, récits de voyage, essais, et bien sûr aux sciences sociales elles-mêmes, quand elles acceptent de s’incarner dans un texte. On peut définir cette littérature du réel comme l’ensemble des écrits traversés par des raisonnements de sciences sociales. Et on comprendra mieux l’expérience cognitive irremplaçable que constituent les œuvres de Primo Levi, Varlam Chalamov, Alexandre Soljenitsyne, Annie Ernaux, Nicolas Bouvier, parmi d’autres. C’est une littérature qui, pour comprendre le réel, met en œuvre des raisonnements communs à l’histoire, la sociologie ou l’anthropologie.

Cette opposition entre littérature et histoire a bien une histoire ?

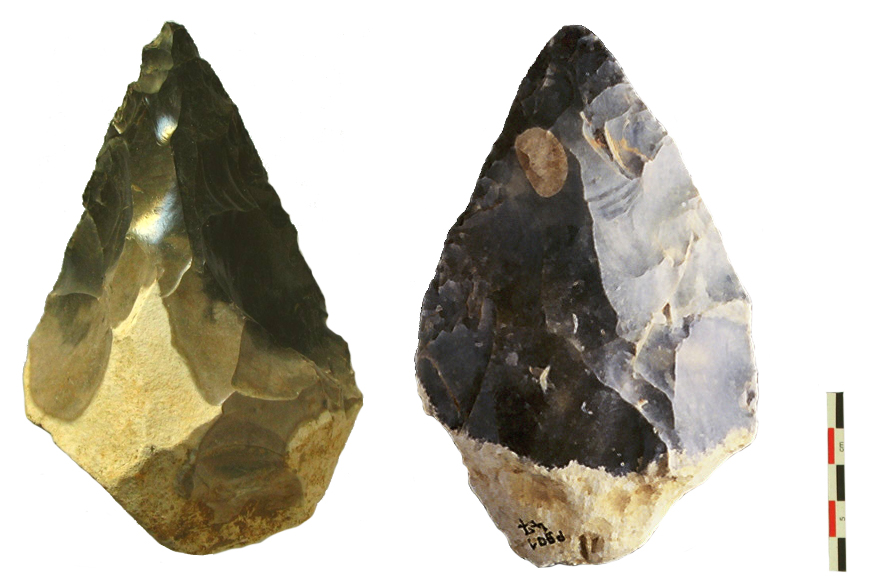

Oui, mais il est important de s’entendre sur les termes. Aujourd’hui, il existe une confusion totale entre trois mots : littérature, fiction, roman. Quand certains littéraires ou chercheurs en sciences sociales parlent de littérature, ils pensent à la fiction ou ils parlent du roman. La confusion est telle que, d’emblée, on ne sait pas de quoi on parle. J’ai assisté à des colloques qui s’intitulaient « Histoire et littérature » et je comprenais en cours de route que, pour leurs organisateurs, l’histoire se résumait à l’Histoire, aux « choses importantes du passé », Rome, Napoléon, la Seconde Guerre mondiale, etc. Pas un seul historien n’accepterait cette définition. L’histoire est une démarche intellectuelle qui vise à comprendre, au sens le plus large, toutes les actions des hommes, les actions de tous les hommes – et cela inclut la « préhistoire ».

Parlons maintenant de littérature. Le mot tel qu’on l’entend apparaît seulement à la fin du 18e siècle, donc deux millénaires après l’historia d’Hérodote. J’ai proposé dans mon livre un certain nombre de critères de littérarité : l’ambition esthétique, l’invention d’une forme neuve, le déploiement de l’imagination, la polysémie, le façonnement d’une voix singulière, sans oublier le travail des institutions qui font entrer un auteur dans le canon « littéraire ». Il y a donc plusieurs critères de littérarité, et la fiction est un élément parmi d’autres, non nécessaire.

Dès sa naissance et pendant toute l’Antiquité, l’histoire se considère comme une forme de « littérature ». À l’époque classique, l’histoire est liée aux belles-lettres, à la rhétorique, à la poésie. Donc, pendant 95 % de son histoire, l’histoire a été une littérature. Bien sûr, aujourd’hui, cette conception n’est plus acceptable, parce que l’histoire a un certain nombre d’exigences méthodologiques qui ne sont pas compatibles avec les belles-lettres, en particulier l’éloge et la mythologie.

Quand cette rupture a-t-elle eu lieu ?

À la fin du 19e siècle. C’est le moment de la révolution méthodique. Elle a lieu en histoire mais aussi en sociologie, avec Les Règles de la méthode sociologique de Durkheim. Cette révolution définit les règles de la méthode historienne, qui sont encore en vigueur aujourd’hui. On peut bien sûr remonter à Mabillon, mais nous sommes alors au moment où elles se cristallisent dans un corps de doctrine, dans un raisonnement intellectuel et aussi – ce qui est très important – dans un milieu professionnel. L’histoire devient non seulement une démarche intellectuelle rigoureuse, mais un milieu académique, institutionnalisé, à l’université.

Le problème, c’est que, depuis cette époque, on fait la confusion entre un milieu professionnel, une discipline académique, d’une part, et, de l’autre, une démarche intellectuelle. Or il est nécessaire de faire la distinction entre les deux. Aujourd’hui, on ne peut pas considérer que l’histoire se fait uniquement à l’université. L’histoire en tant que démarche intellectuelle n’est pas liée à un milieu professionnel. L’université n’est pas l’alpha et l’oméga des sciences sociales.

Pour revenir au 19e siècle, au moment où l’histoire s’invente comme discipline professionnalisée et académique, elle renonce aussi à un certain mode d’écriture. Elle cesse d’être littérature. Une méthode sans littérature a fait suite à une littérature sans méthode. Le littéraire devient quelque chose d’impossible, de ridicule, voire de scandaleux. Les sciences sociales considèrent avec mépris le chercheur qui écrit, comme Jules Michelet ou Élisée Reclus : il n’est qu’un « littérateur ».

C’est à ce moment-là que s’invente ce que j’appelle le non-texte, c’est-à-dire un texte qui ne cesse d’abjurer sa propre littérarité. Il proclame : « Attention, je ne suis surtout pas de la littérature ! » Le non-texte naît dans la période pasteurienne : il lutte contre les « microbes littéraires » – pour la génération de Langlois, Seignobos, Lanson, Durkheim, les sciences sociales doivent fuir leur littérarité. D’où l’invention du non-texte académique, pasteurisé, hygiénique.

Ce divorce entre les sciences sociales et la littérature était peut-être un passage obligé au 19e siècle, mais aujourd’hui, on peut parfaitement concevoir une histoire rigoureuse, solide épistémologiquement, qui soit pourtant une littérature. C’est ce que j’ai essayé de faire dans mon livre sur mes grands-parents. Naturellement, d’autres l’ont fait avant moi : Claude Lévi-Strauss dans Tristes Tropiques, William Vollmann dans Poor People, des historiennes comme Michelle Perrot ou Mona Ozouf. À aucun moment, ces œuvres profondément littéraires ne renient la méthode des sciences sociales.

Ne peut-on dire la même chose de Georges Duby ?

Bien entendu. Toute l’œuvre de Duby apporte la démonstration que l’histoire peut être littéraire sans renoncer aux réquisits épistémologiques et méthodologiques qui s’imposent à elle depuis la fin du 19e siècle. C’est donc une erreur de perspective de lier la méthode des sciences sociales et le non-texte pasteurisé. Cent ans après la révolution méthodique, les sciences sociales sont assez solides, épistémologiquement et institutionnellement, pour tenter de nouvelles expériences, pour hybrider les genres, pour inventer une nouvelle littérature, qui fasse partie des écrits du réel et qui ne soit pas tournée vers le 19e siècle et le roman social.

C’est là mon point de divergence avec Paul Veyne. Il soutient que l’histoire est littérature, parce que science fragile, faible, privée de méthode. C’est intéressant, mais c’est un renoncement. Ce faisant, Veyne se tourne vers les vieilles formes romanesques du 19e siècle, avec le problème de la fiction qu’il ne règle pas. Il faut aborder sereinement la question de la fiction, qui n’est ni un problème ni un danger, mais une ressource, si elle est assumée sous la forme de fictions de méthode. La forme que pourraient prendre les sciences sociales au 21e siècle, c’est la littérature du réel, une enquête qui incarne ses raisonnements dans un texte.

Les nouveaux médias, serious games, transmédia, etc., ne vont-ils pas opérer un bond encore plus important, brouiller totalement les frontières ? On entend aujourd’hui parler d’un jeu vidéo aussi anhistorique qu’Assassins’ Creed comme d’un moyen d’appréhender, en histoire, le contexte visuel de la Révolution française…

Ce sont des formulations polémiques dont je ne peux que me dissocier. Heureusement qu’il existe encore des écoles, des universités, des livres, des revues, des colloques, pour apprendre et discuter l’histoire. Cependant, quand on regarde les pratiques contemporaines et les mutations des industries culturelles, on constate que le public est en train de rompre avec l’histoire et la sociologie universitaires. Les gens lisent de moins en moins de livres, voient de plus en plus de films et de séries, consultent de plus en plus Internet. C’est un fait que, aujourd’hui, l’histoire se transmet et se vit à travers des formes non universitaires.

Nous, chercheurs, porteurs d’une méthode et d’une démarche, ne devons pas mépriser ces nouveaux médias. Il me paraît intéressant de proposer des formes hybrides, qui injecteraient des sciences sociales dans des supports autres que le texte et le non-texte. Des expériences très novatrices peuvent être entreprises. Quand il crée une pièce de théâtre sur la base de témoignages d’enfants rescapés du ghetto de Varsovie, le dramaturge David Lescot propose de nouvelles formes. Quand Jean-Pierre Azéma, spécialiste incontesté de la Seconde Guerre mondiale, travaille avec Frédéric Krivine au scénario d’Un village français, que fait-il sinon projeter des raisonnements historiques dans un nouveau média ?

J’ai publié dans La Vie des idées un article intitulé « Histoire et bande dessinée ». Les sciences sociales ne doivent pas avoir honte de rencontrer les arts graphiques. Le travail de Joe Sacco sur les massacres de Gaza en 1956, la biographie qu’Emmanuel Guibert a consacrée à Alan, un jeune soldat américain dans la Seconde Guerre mondiale, l’étude d’Étienne Davodeau sur la jeunesse ouvrière rurale des Mauges dans les années 1950 relèvent, à leur manière, des sciences sociales, par les raisonnements historiques, sociologiques et anthropologiques qu’ils mettent en œuvre. Au 21e siècle, les sciences sociales pourraient prendre la forme d’une expérimentation sur la forme – sans cesser d’être elles-mêmes, c’est-à-dire de rendre compte avec rigueur de réalités présentes ou passées.

Il ne faut pas opposer les historiens, chercheurs, universitaires, garants d’une pureté conceptuelle dans leur tour d’ivoire, et les profanes qui vulgarisent pour le « grand public ». C’est une vision injuste, et même catastrophique, du point de vue des sciences sociales. Ces médias permettent de tenter de nouvelles expériences et de proposer une nouvelle offre intellectuelle. Cela ne signifie pas qu’il faille arrêter de produire du non-texte académique ; les disciplines vivent de cela et j’y ai moi-même beaucoup contribué dans mes domaines de spécialité.

L’opposition entre sciences sociales et fiction, telle que posée au 19e siècle, avait pour but de distinguer le vrai du faux. Les formes hybrides que vous évoquez peuvent poser problème. On voit certes d’excellentes bandes dessinées essayant de coller au réel, de Joe Sacco à Étienne Davodeau. Mais il existe aussi des BD anhistoriques, ésotéristes voire complotistes sur les templiers ou l’histoire secrète. Comment continue-t-on alors à distinguer le vrai du faux ?

La raison d’être des sciences sociales n’est pas de décréter la Vérité, mais de produire des énoncés vrais, rigoureusement testés, étayés par des raisonnements et des preuves. Cela passe par une méthode, que je résumerai à l’aide de mots-clés et en distinguant les étapes pour les besoins de la cause : définition d’un problème ; prise de distance vis-à-vis de ce problème ; collecte de sources à travers une enquête ; administration de la preuve ; recherche de contre-exemples ; effort de comparatisme , etc.

À l’aide de cette méthode, on peut formuler des énoncés à visée de vérité, dont on attend qu’ils soient critiqués par la communauté des chercheurs. Je ne vois pas pourquoi cette méthode ne pourrait pas être appliquée en littérature, dans la bande dessinée, la photo, le théâtre, la vidéo… Beaucoup l’ont fait. Raymond Depardon et Annie Ernaux sont pour moi des quasi-sociologues, Joe Sacco et David Lescot des quasi-historiens, Nicolas Bouvier et Étienne Davodeau des quasi-anthropologues. Tous mettent en œuvre une démarche compatible avec les sciences sociales, et je ne crois pas qu’ils aient les agrégations ni les doctorats correspondants. Les Mauvaises Gens d’Étienne Davodeau raconte le parcours professionnel et syndical de la génération de ses parents. Regardons sa méthode : il délimite un problème, un espace, un groupe social ; il recherche des sources, qui plus est inédites ; il rencontre des témoins ; il porte un regard critique sur son objet. Il finirait, à ce compte-là, par être plus royaliste que le roi.

La question du vrai et du faux est fondamentale ; c’est d’ailleurs sans doute la seule qui nous importe. Notre métier est de faire des sciences sociales, c’est-à-dire de formuler un discours de vérité ouvert au débat et à la critique. Mais cela ouvre justement la question de la forme. On peut imaginer de nouvelles formes au service du vrai, pour mieux inscrire dans des récits l’expérience vécue des hommes.

Propos recueillis par Laurent Testot

.

.