Éric Boëda est professeur de préhistoire à l’université Paris-X–Nanterre, membre de l’Institut universitaire de France, auteur notamment de Techno-logique & Technologie. Une Paléo-histoire des objets lithiques tranchants, @rcheo-editions, 2013.

Vous êtes spécialiste des outils préhistoriques, un terme qui évoque souvent la pierre taillée. Mais qu’entend-on exactement par outil ?

Ce sont des objets que l’on interprète comme étant à l’interface entre nous et l’environnement. Le terme est donc extrêmement vague, puisque ces outils peuvent être des objets naturels sans modification, ou des objets que l’on a modifiés afin de pouvoir réaliser une action. Le statut d’outil est plus lié à la façon dont on le perçoit qu’à sa réalité même. Par exemple, on sait que les singes à l’état sauvage utilisent des objets naturels en pierre, sans les transformer, comme outils pour casser une noix. En revanche ils transforment la matière végétale, en la cassant avec les dents. C’est le cas des bâtons permettant de déloger un lézard ou d’attraper des termites. Quels que soient ces objets, quand on les retrouve hors contexte, on ne sait pas que ce sont des outils. Vus entre les mains des singes, ils deviennent les témoins de cultures.

Or, pour qualifier un objet préhistorique d’outil, il faut qu’il ait été transformé. Sans cela, rien n’atteste qu’il ait pu servir. Il faut aussi que cet objet ait été conservé. Des outils ou parties d’outils ont pu être en bois, en os, en fibres végétales, en tissus animaux… Mais tout ça est périssable. Seul reste le minéral, la pierre. Et plus on remonte dans le temps, plus cela devient flou.

Parce que les vestiges deviennent de plus en plus rares ?

Oui, mais pas seulement. C’est aussi lié à l’idée que l’on a de ce que doivent être les premiers outils. On va souvent dire que cet objet a été un outil parce qu’il a fait l’objet de transformations, et que ces transformations sont suffisamment complexes pour que nous soyons certains que ce n’est pas la nature qui les a faites. C’est toujours très subjectif. Mettez dix archéologues autour d’un objet, et vous pourrez avoir dix analyses différentes.

Mais jusqu’à quand peut-on remonter dans le temps avec les pierres taillées ?

En Afrique, on en est à peu près à 2,7 millions d’années (Ma). En Chine, entre 2,2 et 2,5 Ma. Le plus ancien reste en Afrique. Mais il faut savoir qu’en Afrique de l’Est, vous n’avez pas besoin de fouiller pour ramasser de très vieux outils, l’érosion des rivières et l’activité volcanique du Rift les déterrent pour vous. Cela explique pourquoi ce terrain est très documentée. Dans les sites asiatiques sur lesquels j’ai travaillé, on devait creuser des dizaines voire des centaines de mètres de sédiments, et c’est le hasard qui permet de découvrir un site, jamais la recherche systématique, qui en est rendue impossible.

Ce qui revient à chercher une aiguille dans une botte de foin, si on se rappelle que la densité humaine devait être alors très faible. Peut-on au moins deviner qui a fabriqué les premiers outil ?

Non. Car il n’existe aucun site associant des objets dont on soit assuré qu’il s’agit d’outils avec des restes d’homininés. À 2,7 Ma, en Afrique, on sait qu’on a plusieurs candidats possibles : Australopithèques, Paranthropes, Homo… Et le jour où vous trouverez les restes d’un homininé associés à des outils, qui vous dira qu’il n’a pas été mangé par les détenteurs de ces objets ? Cela me décourage que l’on pose toujours la question, parce qu’en l’état actuel de nos connaissances il ne peut y avoir de réponse. Il faut comprendre que plus on recule dans le temps, moins il y a de choses à dire. Ce qui n’empêche pas certains de vouloir retracer l’histoire du début de l’humanité à la manière d’une épopée.

Mais ne peut-on rien savoir de certain sur ces outils ? Après tout, l’archéologie expérimentale nous montre aujourd’hui comment ils pouvaient être taillés, utilisés…

Je suis moi-même expérimentateur depuis longtemps. On a beaucoup expérimenté, mais trop souvent sans réflexion. Nous n’avons généralement reproduit que des formes, réduisant ce qui est par ce qui « doit-être ». Il faut procéder à de vraies expérimentations…

Comme chasser le mammouth au milieu de la steppe ?

Non, pas du tout ! Une vraie expérimentation, c’est comme un test de médicament : vous définissez une opération, et vous en faites varier tous les paramètres, les uns après les autres. Prenez un caillou, et essayez de faire un tranchant. Dans le caillou, vous avez la partie qui va être travaillée, un tranchant, et la partie qui sera prise en main. Comment vous l’utilisez, comment vous le manipulez, et pour faire quoi ? Face à ces objets là, nous sommes dans la position du chimpanzé auquel on a donné un crayon en lui demandant d’écrire. Pour vraiment appréhender ces outils dans leur contexte, il faut les repenser totalement. Il faut comprendre comment ces objets ont évolué dans le temps. Ce qui nous permettra d’imaginer à quoi a pu ressembler le premier outil, et de comprendre la place qu’occupe celui qu’on a sous les yeux.

Ce pourquoi vous recourez à la notion de lignée…

Oui, tout à fait. Un objet peut avoir des fonctions différentes, et une même fonction peut être réalisée par différents objets. Un objet ne se définit pas par ce qu’il donne à voir, mais dans son devenir. Toute la difficulté est là. La notion de lignée fixe une échelle d’évolution d’objets successifs répondant au même principe de fonctionnement et ayant le même objectif. Vous faites une différence entre une 2 CV, une 4L, une DS, etc. Vous êtes capable de dire que ce sont des voitures, de parler de leurs caractéristiques techniques, de savoir que l’une a précédé l’autre. Un Martien qui voit une DS ne sait pas ce que c’est. La clé de voûte, c’est la mémoire. Vous, vous avez la mémoire de la lignée des voitures, vous savez à quoi ressemblait la première, et vous pouvez restituer l’action qui consiste à s’en servir, et vous pouvez anticiper les modèles des voitures du futur.

De la même façon, si je vous dis hache, vous savez que ça sert à couper le bois, qu’elle ait 10 000 ans ou qu’elle soit neuve. En revanche si je vous dis biface, là rien ne va plus. On n’en fait plus depuis 300 000 ans dans le bassin méditerranéen et sa périphérie, on en a perdu la mémoire. Et l’expérimentation nous permet de savoir comment les fabriquer, mais pas comment ils ont été utilisés.

Vous avez écrit que « les préhistoriens cataloguent des objets de pierre taillée, mais ce savoir cumulatif ne peut générer un savoir explicatif. Comment expliquer en effet qu’un même objet réalisé et utilisé de façon identique, soit produit en des lieux différents, sans contacts possibles, comme l’expose l’ethnologie, et en des périodes différentes, comme le montre l’archéologie ? » L’approche en termes de lignée vous permet-elle d’expliquer le paradoxe que vous soulignez ?

André Leroi-Gourhan a posé une grande œuvre à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. Un des volets de sa recherche, concernant la notion de tendance, a été abandonné en préhistoire. Il n’a intéressé que les philosophes et certains historiens. Nous faisons des recherches multiples, produisons du savoir ponctuel. Ethnologue, linguiste, préhistorien, lui était capable d’aborder un problème sous de multiples facettes, ce qui nous fait défaut aujourd’hui. Nous ne voyons un objet, spécialisation oblige, qu’à travers un seul aspect. Leroi-Gourhan avait une vision globale, intégrée. Il a travaillé sur l’aspect diachronique des objets, leur évolution sur le long terme. Et il a effectivement observé que des inventions apparaissaient d’un continent à l’autre, suivaient une trajectoire parallèle, sans communication possible entre ces lieux.

C’est un problème qu’il reste à élucider, on ne peut pas se permettre de dire que ça n’existe pas. Ainsi, quand on compare la Chine, l’Afrique et le bassin méditerranéen, le démarrage est toujours le même, c’est l’utilisation d’un tranchant. Mais la partie préhensive diffère. En Afrique, on va fracturer des blocs et récupérer des éclats. Le tranchant se donne systématiquement puisque vous fracturez une matière minérale, mais la partie que vous aurez en main est aléatoire. En Asie, surprise : les premiers objets qu’on a sous les yeux, à 2,2 Ma, sont déjà façonnés. Les galets ont été sélectionnés pour leur préhension, façonnés pour aménager un tranchant. On en retire l’impression qu’en Asie, la partie préhensive a été un élément extrêmement important dès le départ.

Et là-dessus arrivent les bifaces, des pierres à deux tranchants souvent symétriques ?

Oui, beaucoup plus tard. 1,7 Ma en Afrique, et 0,8 Ma en Chine. Mais il faut savoir que ce qu’on appelle biface apparaît en plusieurs endroits, très décalés dans le temps. Ensuite que les densités varient. Les bifaces en Afrique de l’Est sont très communs. Ce sont les premiers objets façonnés, ils se substituent à ces premiers tranchants à la partie préhensive aléatoire et représentent au maximum 20 % de la boîte à outils – tout le reste continue à être fait d’éclats. En Chine les bifaces restent rarissimes, 0,1 %, donc 99,9 % d’outils restants faits à partir de galets. Et entre les deux, au Proche-Orient, il y a des endroits où les bifaces représentent 100 % des pièces. Et on voudrait que ce soient partout et toujours les mêmes bifaces, en négligeant ces contextes ! Sans compter que les matières varient : silex bien sûr, basalte, quartztite…

Certains font de la diffusion des bifaces l’indice de schémas migratoires, élaborant une théorie de peuplement qui verrait Homo erectus sortir d’Afrique et conquérir le monde…

Si on introduit le degré d’évolution de ces pièces, on se rend compte que pour une même temporalité entre l’Afrique ou le Proche-Orient et l’Europe, il existe un décalage des plus importants. Alors qu’en Afrique ou au Proche-Orient les bifaces sont à un stade de lignée avancée, en Europe à la même période les bifaces en sont à un stade technique de début de lignée. Ces données sont en faveur de la notion de convergence d’une idée technique, et non le fait de populations migratrices conquérantes générées par un nouveau type humain. Une idée technique peut très bien être empruntée par un groupe par simple contact, et être alors transformée selon des traditions techniques propres. En réalité, en ne prenant qu’un type d’objet, qui plus est fantasmé, nous sommes dans la fabrication d’une épopée et non dans une démarche scientifique rigoureuse.

Ce ne serait en tout cas pas une raison esthétique, comme le défendent certains de vos collègues, qui a poussé à tailler des bifaces ?

Quand on n’a rien à dire, c’est ce qu’on avance. Quand on ne comprend pas un objet, on le juge en termes esthétiques : est-il digne ou non de figurer dans une vitrine ? Maintenant, tous les objets façonnés par des artisans ont une plus-value. Sur un biface, qui nécessite plus de travail qu’un éclat, ça se voit mieux.

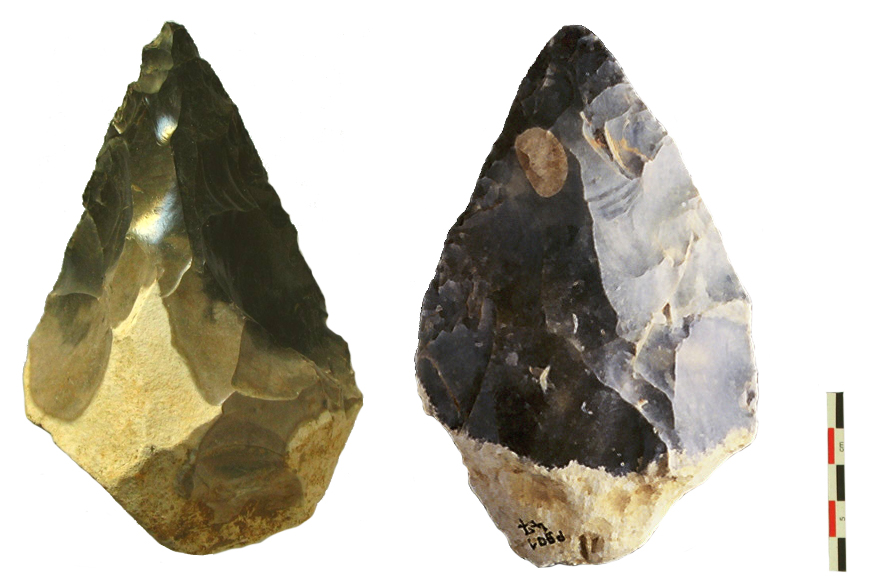

Ces deux bifaces ont été fabriqués il y a 300 000 ans, en des lieux sans contact possible. Celui de gauche, de couleur jaune, a été trouvé sur le site d’Umm el Tlel (Syrie) – photo Éric Boëda. Celui de droite, bleu, provient du site de Petit Bost en Aquitaine – photo Laurence Bourguignon.

Selon vous, il n’est donc pas cohérent de reconstituer comme on le fait des mouvements migratoires de la lointaine préhistoire en suivant les schéma de diffusion de certains outils de pierre taillée ?

Le scénario des différentes sorties d’Afrique, de migrations d’Ouest en Est, est une histoire d’anthropologues et pas de préhistoriens. Il n’est pas innocent que les sorties d’Afrique sont toujours mises en parallèle avec l’apparition d’un nouveau bel objet, comme c’est le cas avec les bifaces et l’Homo erectus, et ainsi de suite. Les évolutions biologiques et technologiques sont supposées se confondre, et toute une évolution est alors ramenée à un seul objet.

Quand vous travaillez sur la matérialité des choses, vous voyez que c’est impossible. Dans chaque espace géographique, vous avez des identités complètement différentes. Encore plus étonnant : une même région va voir plusieurs identités se succéder, mais malgré tout, conserver un tronc commun, une identité géographique de base. Au niveau de la culture technique, nous voyons des innovations apparaître dans un groupe, puis parfois se diffuser vers un autre groupe, par contact. Mais là où des anthropologues verraient une population remplacer sa voisine en emmenant sa culture, je perçois plutôt qu’une idée technique a été captée et adaptée par la population voisine. Travailler sur la matérialité des vestiges ne confirme pas le grand récit anthropologique.

Votre discours n’est-il pas trop critique vis-à-vis des approches contemporaines de la préhistoire ?

J’ai participé longtemps à cette préhistoire là, mais j’en étais arrivé à m’ennuyer. Puis j’ai eu la chance de rencontrer des philosophes, des historiens, des ethnologues. Ils souhaitaient se confronter à la profondeur temporelle, à Néandertal. J’étais intéressé par leur façon de penser. Ça a été la découverte de Gilbert Simondon (1). Une voiture n’arrête pas de se transformer, tout en gardant le même principe de fonctionnement. À partir de là, je me devais d’analyser les objets différemment. Ma façon de travailler aujourd’hui est certainement mieux perçue à l’étranger qu’en France, là où il n’y a pas d’écoles constituées.

Comment procédez-vous ? En multipliant les points d’observations dans le monde, pour restituer les différentes lignées régionales, les mémoires oubliées d’objets dont nous supposons à tort qu’ils sont identiques ?

Il faut revenir à la sémiologie, essayer de retranscrire les intentions techniques qu’il y a derrière chaque objet. Et il faut avoir une analyse au niveau structural. Je suis comme un docteur devant un malade : je peux regarder les symptômes et les décrire ; je peux aussi les prendre en compte dans leur ensemble, et poser un diagnostic.

Si l’outil n’est pas, n’est plus le propre de l’homme, pourrait-on envisager néanmoins qu’il existe une coévolution de l’homme et de la technique ?

Oui, je le pense. Les chimpanzés transforment des bâtons, ils ont une certaine technicité, mais ils n’ont pas connu cette évolution. On n’a jamais vu de singe utiliser des tranchants. Ce qui est très surprenant chez l’homme, c’est la permanence des changements techniques : depuis 2,5 Ma, il n’a jamais arrêté d’innover, il a toujours cherché à modifier l’objet. C’est là à mon sens la grande spécificité humaine. L’homme a toujours cherché à modifier ses objets, les singes ne l’ont pas fait. Pourquoi ? Je n’en sais rien.

Et quand on prend un cycle d’évolution, que j’appelle une lignée d’objets, ces lignées, dans la lointaine préhistoire, font jusqu’à 0,5 ou 0,6 Ma. Et au fur et à mesure que l’on se rapproche du présent, le temps de réalisation de ces lignées devient de plus en plus court. Aujourd’hui, on a des objets qui naissent, évoluent et disparaissent en une génération, voire moins. Sur le temps long, force est de constater que les cycles de transformation des objets deviennent de plus en plus brefs. En revanche, les hommes ne se sont jamais satisfaits de ce qu’ils ont créés. D’où les lignées.

Propos recueillis par Laurent Testot

(1) Le philosophe Gilbert Simondon (1924-1989) a traité des rapports de l’homme au vivant et de l’histoire de la technique.

NB : une version courte de cet entretien est simultanément publiée dans le dossier « Préhistoire : quinze questions sur nos origines », dirigé par Laurent Testot, Sciences Humaines, n° 262, août-septembre 2014.