À propos de : Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty

Par Cory Verbauwhede,

chercheur-associé à l’IRIS

doctorant en histoire (UQAM)

L’œuvre de Thomas Piketty est riche d’innovations. Mais le principal exploit de ce livre, Le Capital au XXIe siècle (1), en tout cas du point de vue de l’historien, consiste en sa réinsertion de l’économie dans le récit historique. Grâce au temps long qu’il dépeint à l’aide de bases de données monumentales – celle de la France remonte à la Révolution française –, on saisit mieux que jamais l’évolution et les « ordres de grandeur » (p. 389) de phénomènes dont les contours sont trop souvent laissés flous par les sciences sociales. Les inégalités, mais aussi la monnaie, l’étalon-or, la dette, l’inflation, la richesse, le profit, la valeur boursière et même les impôts sont autant de concepts dont l’historien fait trop souvent l’économie, aux dépens d’une bonne compréhension des enjeux étudiés. Il y aura un avant et un après-Piketty : il a montré le chemin à suivre pour réincorporer l’économie dans les sciences sociales. Outre son appel à plus de transparence concernant les inégalités des patrimoines et des revenus, on peut être moins enthousiaste à propos de ses suggestions d’ordre normatif, mais cela ne devrait pas le déranger, puisqu’il est le premier à se réjouir du fait que « la démocratie ne sera jamais remplacée par la république des experts » (p. 17).

De sources, de transparence et de démocratie

Le livre de Piketty s’insère dans un mouvement de renouveau de l’histoire sérielle (2), et plus particulièrement celle portant sur les inégalités, dont la figure de proue reste Anthony B. Atkinson. Il reprend en quelque sorte là où François Furet a arrêté – prématurément selon Piketty – dans les années 1960, lorsqu’est publié le seul ouvrage consacré aux « revenus des classes de la société contemporaine » auquel Furet participera (p. 948). Robert C. Allen, historien de la Révolution industrielle dont Piketty utilise les données (p. 355), s’inscrit dans cette même tendance plus large, sans pour autant s’intéresser spécifiquement aux inégalités.

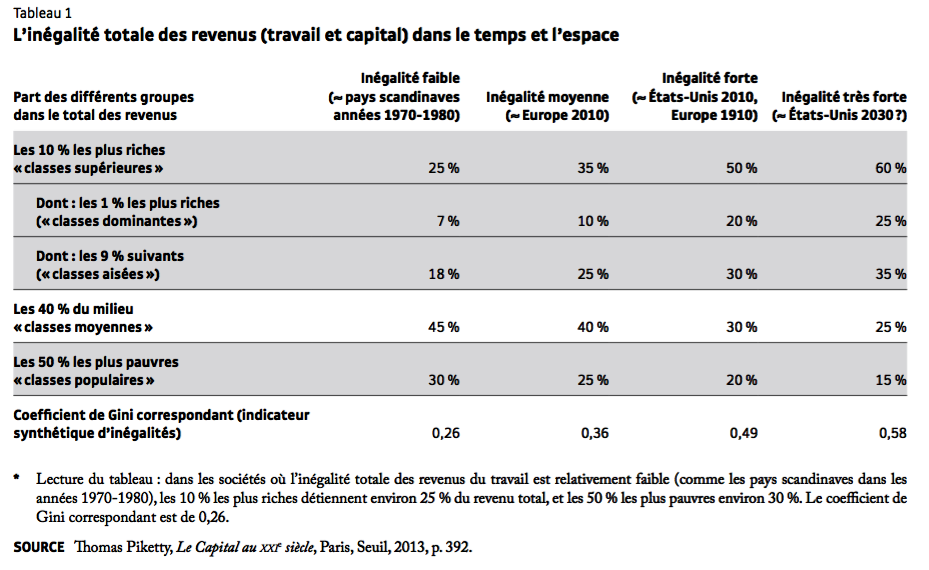

La première force du texte de Piketty est sa grande lisibilité. L’accessibilité du travail vient du fait que le portrait général que dessine l’auteur, contrairement à quasiment tous les travaux académiques qui traitent de l’économie, peut être compris de façon très concrète par quiconque a déjà envisagé de détenir une propriété ou de cotiser à un fonds commun de placement. Cet aspect « charnel » (p. 425) des observations est exactement l’effet voulu par l’auteur, qui se désole notamment des indicateurs « pudiques » (p. 420) et pacificateurs tels que le coefficient de Gini et les tableaux en déciles. Le tableau 1, reproduit du livre, illustre la différence entre ces façons de représenter les inégalités. Le renvoi au registre des fortunes mis en place après la Révolution française, son modèle d’inspiration, n’a rien d’anodin. Grâce à ce registre, les données françaises sur les inégalités sont infiniment meilleures que celles portant sur les autres pays : Piketty nous rappelle qu’il faudra par exemple attendre le début du 20e siècle avant de disposer d’un outil semblable au Royaume-Uni (p. 539). Mis en place en conjonction avec le premier impôt sur les successions, il permet à Piketty de démontrer que l’une des grandes vertus de l’impôt sur la richesse est l’information ainsi rendue disponible.

Étrangement, certains accusent Piketty de n’étudier « que » les données existantes, faisant ainsi fi par exemple de l’économie non marchande ou de l’économie « informelle » (3), mais il s’agit là en fait d’un appui involontaire à son appel à plus de transparence. En effet, le chercheur ne demanderait certainement pas mieux qu’une contribution qui bonifierait ses séries avec une estimation de l’étendue – et de la répartition – des fruits de l’économie informelle, ou d’une meilleure appréciation de la valeur des activités économiques non marchandes (il reconnaît que la valeur des services publics est sous-estimée dans les calculs du PIB [p. 155]). Selon Piketty, l’espoir de la démocratie repose sur la création d’un cadastre financier mondial, face à la concurrence fiscale généralisée et plus particulièrement à l’ascendance des paradis fiscaux de tous genres (4), car actuellement « la Terre semble en moyenne détenue par la planète Mars » (p. 842-843). Vu la grande transparence dont il fait preuve concernant ses sources et leurs faiblesses, ce que les historiens ne manqueront pas d’apprécier, son traitement des données est peut-être la partie inattaquable du livre, ce que le Financial Times semble avoir compris sur le tard (5). Ses années de recherche et de publications en la matière et ses équipes de collaborateurs étudiant, complétant et harmonisant les déclarations de revenus, de successions et de patrimoines individuelles, ainsi que les comptes et les bilans patrimoniaux nationaux, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Suisse, en Inde et en Chine, et ce sur de nombreuses décennies, voire dans certains cas des siècles, lui auront au moins valu cette reconnaissance (pp. 39-46).

Les ordres de grandeur des inégalités

Si plusieurs critiques reprochent à Piketty de confondre les concepts de « capital » (propriété des moyens de production) et de « richesse » (tout ce qui peut être échangé sur un marché) (6), outre peut-être l’opportunisme du titre et d’autres parallèles plus ou moins explicites avec l’ouvrage de Marx, l’accusation est injuste. Il en va de même pour les « lois » de Piketty, qui n’ont aucune intention d’en être véritablement et dont la critique technique manque sa cible : il s’agit plutôt de décrire des tendances empiriques observées (p. 942) et d’en dessiner les implications. L’auteur est en effet le premier à affirmer qu’il n’y a rien d’inéluctable aux tendances qu’il documente, puisqu’il appelle de ses vœux une intervention politique pour y mettre fin. Par ailleurs, s’il admet en principe la possibilité de l’« équilibre » des économistes classiques, il s’inquiète des décennies au cours desquelles les propriétaires des immeubles et du pétrole peuvent accumuler des créances tellement importantes vis-à-vis du reste de la population qu’ils se retrouveront à posséder durablement tout ce qu’il y a à posséder (p. 23).

Quoi qu’il en soit, le « capital » de Piketty vaut entre quatre et six fois le revenu national (p. 204 ; 225) et est composé pour environ une moitié d’actifs immobiliers et pour l’autre d’actifs financiers (« actions, obligations et placements, plans d’épargne et contrats financiers à long terme […] par exemple de type assurance vie ou fonds de pension »), après soustraction des dettes (p. 330). En France en 2013, jusqu’à 70 % de ce capital est hérité (p. 638). Au niveau public, en Europe à tout le moins, les avoirs et les dettes se valent environ, si bien que le patrimoine net public est « quasi nul » (p. 886). Le capital privé est par ailleurs détenu pour 60 % par le décile supérieur (dont 25 % par le centile le plus haut), pour environ 35 % par les 40 % suivants – que Piketty nomme « la classe moyenne patrimoniale » (p. 410) – et pour moins de 5 % par la moitié la plus pauvre de la population (p. 543-546) (7).

Quant aux revenus, près de 30 % proviennent du rendement sur le capital (p. 359), qui est la source de la majorité des revenus des 1 % qui en reçoivent le plus (et les plus riches parmi ceux-ci reçoivent au surplus un rendement bien supérieur, ayant les moyens de prendre des risques plus payants [p. 720]), alors que cette proportion tombe à environ 20 % pour les revenus des 9 % suivants (p. 443). Les autres doivent s’appuyer sur les fruits de leur travail, qui sont eux aussi de moins en moins équitablement distribués, avec la montée d’une classe de « super-cadres » qui peuvent choisir leur rémunération eux-mêmes (p. 529). Ce phénomène est plus accentué au Royaume-Uni et aux États-Unis, où le décile supérieur accapare respectivement 43 % et 48 % des revenus totaux, contre en moyenne 35 % en Europe (p. 512 ; 514). Du côté public, outre les environ 10 % du revenu national pour assurer les fonctions régaliennes (p. 285 ; 757), et selon l’étendue de l’État social (quasi inexistant dans les pays non développés), les dépenses sociales se divisent approximativement en deux parts égales : l’éducation et la santé d’un côté (de 5 % à 6 % et de 8 % à 9 % respectivement [p. 762]) et les transferts sociaux de l’autre (de 10 % à 20 %, avec à peine 1 % pour les minimas sociaux et de 1 % à 2 % pour les allocations chômage, alors même que ce sont ces programmes qui sont les plus vicieusement attaqués [pp. 763-764]).

L’évolution tendancielle des inégalités

Ce portrait statique est fascinant en soi, mais la partie la plus intéressante de l’ouvrage est son aspect dynamique : on y voit les évolutions des inégalités à travers le temps. La grande préoccupation de Piketty est en effet le retour [d’]un monde où Vautrin pouvait benoîtement expliquer à Rastignac que la réussite par les études et le travail était une voie sans issue, et que la seule bonne stratégie d’ascension sociale consistait à mettre la main sur un patrimoine (8).

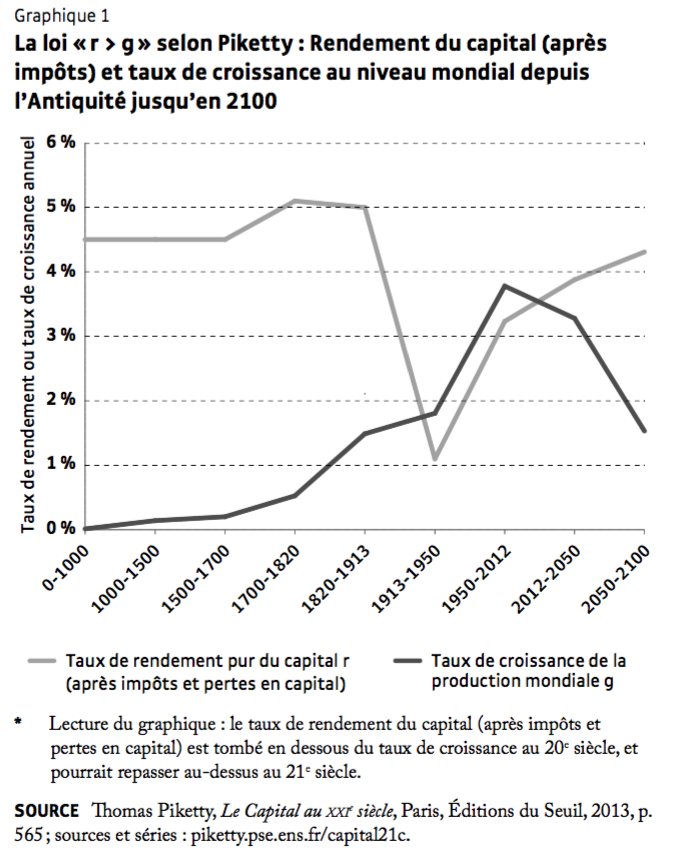

Ainsi, si en 1819, au temps de Rastignac, les 1 % des héritages les plus élevés apportaient à leurs détenteurs environ 2,5 fois plus de revenus que les 1 % des emplois les mieux payés, la courbe s’est inversée à partir de 1890, pour atteindre un ratio de moins de 0,5 en 1920. Depuis 1970, cependant, les héritages prennent à nouveau le dessus (p. 646.). La « contradiction fondamentale du capitalisme », selon Piketty, tient du fait que dans un monde sans grand accroissement de productivité ou de population – ce qui est la norme historique – les inégalités tendent à s’accumuler, pour la simple raison que les revenus du capital sont durablement plus élevés que la croissance (p. 562). C’est sa fameuse loi (tendancielle) du « r > g » (return > growth) : « le passé dévore l’avenir » (p. 942). Celle-ci est illustrée au graphique 1. Dans les pays riches, le « r » tournerait actuellement autour de 3 % à 4 % (p. 325), alors que la « g » semble stagner à environ 1 % (pp. 156-159). Piketty assimile tant les périodes de forte croissance d’après-guerre dans les pays développés que celles qu’on observe actuellement dans certains pays moins développés comme la Chine à un « rattrapage » voué à se stabiliser à terme à des taux bas (p. 166). Or, puisque seul le taux de croissance élevé au 20e siècle nous aurait permis « d’éviter l’apocalypse marxiste » de l’accumulation infinie du capital (p. 24 ; 371), sa tendance baissière n’augure rien de bon pour la structure des inégalités.

Des jalons historiques revus à travers les lunettes des inégalités

Si l’on commence le récit des inégalités au crépuscule de l’Ancien Régime, on notera que plus de 97 % de la population appartenait au « tiers état », environ 1 % au clergé, et de 1 % à 2 % à l’aristocratie (p. 394). Il n’est alors nullement surprenant d’observer que 90 % du patrimoine appartenait au décile supérieur et plus de 60 % au centile le plus haut (p. 544-545). Selon Piketty, il s’agit là d’un ordre de grandeur qui peut être observé pour les sociétés traditionnelles depuis l’Antiquité, pourvu que ses sources lui permettent des généralisations aussi larges (p. 550). L’auteur rappelle que l’abolition de la primogéniture et de la substitution héréditaire, d’un côté, et la mise en place d’une égalité des droits dans le Code civil « suscitent un optimisme considérable [… parmi les] partisans de la Révolution [qui] sont convaincus qu’ils tiennent la clé de l’égalité future », mais que ces réformes ont été loin de mener aux résultats escomptés (pp. 575-576).

Si la Révolution américaine a mis la table en abolissant les entails, le système archaïque d’héritage dénoncé par Jane Austen dans Orgueil et préjugés, il faudra attendre l’entre-deux-guerres pour que la même chose puisse être affirmée pour le Royaume-Uni et l’Allemagne (ibid.). Or, nous le rappelle Piketty, la France postrévolutionnaire n’échappe pas à la loi de « r > g » – et ce ne sont pas les « 1 % à 2 % d’imposition sur les patrimoines transmis en ligne directe » qui y changeront quoi que ce soit (p. 579). Ainsi, « aucune tendance à la réduction de l’inégalité de la propriété du capital n’est perceptible avant les chocs des années 1914-1945 [; o]n constate au contraire une légère tendance à la hausse », et en 1910 le centile supérieur à Paris détient 70 % du patrimoine national (pp. 541-543), ce qui force la conclusion contre-intuitive que lors de la Belle Époque, la France républicaine n’était pas moins inégalitaire que le Royaume-Uni monarchique (p. 579).

Bien que l’imposition progressive ait été débattue pendant la Révolution française, elle a été rejetée, et la logique derrière celle mise en place lors des révolutions des 17e et 18e siècles s’apparente plus à une garantie du droit de propriété par la création de registres publics que d’un outil de réduction des inégalités patrimoniales (p. 868). La grande stabilité monétaire au 19e siècle sous-tend la tout aussi grande volatilité de la politique, alors que la « pause d’Engels » – la longue période de stagnation salariale d’environ 1810 à 1860, perceptible notamment au Royaume-Uni et en France – mène à une nouvelle sorte de souffrance dans les villes qui s’industrialisent (pp. 355-357). C’est la pauvreté de l’État due aux niveaux très bas d’imposition qui garantit l’explosion des patrimoines privés à cette époque de forte croissance. Ainsi, la rente découlant de la dette publique est alors une valeur sûre : avec un taux de 4 % à 5 % et une inflation quasi nulle, il a fallu un siècle au Royaume-Uni pour rembourser les dettes découlant de la guerre d’Indépendance américaine et des confrontations subséquentes avec la France (p. 207). Pendant tout ce temps, l’excédent budgétaire de 2 % à 3 % du PIB – ce qui correspondait à la croissance annuelle de l’économie – a presque entièrement servi à payer les intérêts de la dette publique, et donc à enrichir les grands patrimoines, alors même que les budgets publics de l’éducation et de la santé n’ont guère augmenté, tournant chacun autour de 1 % à 2 % (p. 209 ; 758).

On apprendra peut-être avec surprise qu’au tournant du 20e siècle les inégalités patrimoniales étaient aussi fortes en Suède qu’en France (p. 410 ; 549), mais qu’aux États-Unis elles étaient moindres, et que leur forte augmentation inquiétait au plus haut point les économistes américains, qui ont aidé à mettre en œuvre « une fiscalité lourdement progressive » dans les années 1910-1920 (p. 554). Les États-Unis sont ainsi moins inégalitaires que la France dans les années 1950 et 1960 – « tout du moins pour ceux qui avaient la peau blanche » (p. 464) – et il faudra attendre 1960 pour que les inégalités patrimoniales américaines commencent à dépasser celles de l’Europe (p. 556).

Dans le récit que nous présente Piketty, ce sont vraiment les chocs [accidentels] du « premier 20e siècle » (1914-1945) – à savoir la Première Guerre mondiale, la révolution bolchevique de 1917, la crise de 1929, la Seconde Guerre mondiale, et les nouvelles politiques de régulation, de taxation et de contrôle public du capital issues de ces bouleversements – qui ont mis fin aux inégalités extrêmes qui ont toujours été la norme (p. 76 ; 598). Plus particulièrement, « la concentration des patrimoines ne semble s’être jamais remis de ces chocs », mais « le processus de remontée historique du capital/revenu dans les pays riches est […] selon toute vraisemblance toujours en cours » (p. 590-591) et « le dumping fiscal généralisé […] menace de conduire à la suppression pure et simple de toute forme d’imposition du capital et de ses revenus (9) ». Or, « [s]i ces institutions devaient être définitivement mises à mal, il existe un fort risque pour que resurgissent [les mêmes] inégalités » (p. 598).

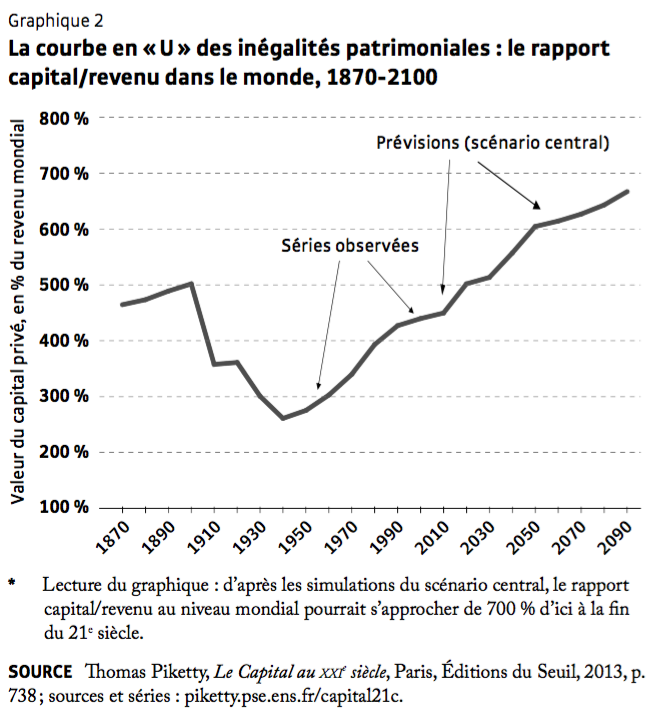

Ainsi, si l’impôt sur le revenu était bloqué en France depuis les années 1890, c’est finalement la Première Guerre mondiale qui l’a débloqué en 1914 (p. 433). Le New Deal américain a quant à lui imposé des taux confiscatoires au-delà d’un certain revenu, mais la révolution conservatrice des années 1980 les a sensiblement réduits et ils n’ont pas été restitués depuis (p. 754 ; 805). Au niveau de l’importance des patrimoines vis-à-vis du revenu national, bien que les expériences nationales varient, avec une courbe en U plus ou moins raide, la baisse notable d’après-guerre et la hausse tout aussi importante depuis les années 1980 se confirme dans tous les pays étudiés (p. 261). On peut voir cette tendance au graphique 2. Il existe bien des exceptions pendant cette période (par exemple la hausse constante du salaire minimum en France de 1968 à 1983 [p. 456]) et les niveaux des prélèvements obligatoires varient de façon substantielle (de 30 % aux États-Unis à 55 % en Suède [p. 757]), mais la tendance lourde est la même partout.

Conclusion : les inégalités et la démocratie

Piketty documente la croissance des inégalités et retrace les mécanismes qui y contribuent, car il est très inquiet que l’inégalité extrême « se conjugue […] mal avec le suffrage universel » (p. 414). Dans le processus, on apprend que la croissance économique et la progression démographique ont joué un rôle primordial dans la réduction des inégalités au milieu du 20e siècle, mais que nous ne pourrons plus compter sur ces mécanismes autorégulateurs, puisque nous entrons dans un monde de faible croissance. Piketty nous expose les inégalités montantes des patrimoines, d’une part, et des revenus, de l’autre. Il illustre la montée des héritiers par une courbe qui continue inexorablement son tracé ascendant et il rend le tout très concret en la reliant aux centiles et aux milliles qui en bénéficient le plus. Il trace enfin les contours, plus clairement que jamais, de la raison d’être de l’État-providence et des implications de sa relative disparition. Avec toutes ces données et ces nouvelles façons d’appréhender les multiples facettes des inégalités, il apporte en somme de puissants outils à quiconque voudrait renouveler la recherche sur la démocratie. Il revient maintenant aux sciences sociales – et au premier plan à la discipline historique – d’en faire bon usage.

Notes de fin de document

(1) Thomas PIKETTY, Le Capital au XXIe siècle, Paris, Éditions du Seuil, 2013, 969 p., Coll. « Les livres du nouveau monde ».

(2) Piketty décrit cette histoire comme « l’histoire des prix, des salaires, des revenus et des fortunes aux 18e et 19e siècles [, … qui malheureusement] est morte avant même d’avoir atteint le 20e siècle » (Thomas Piketty, « Les métamorphoses du capital. Réflexions autour du Capital au XXIe siècle », Revue de l’OFCE, n° 137, p. 11).

(3) Erin Ade (intervieweuse) et James K. Galbraith (interviewé), « Boom Bust », Russia Today America, 26 avril 2014, accessible en ligne sur le site de RT : http://rt.com/shows/boom-bust/155040-james-galbraith-piketty-capital ; Hernando De Soto, « Les pauvres contre Piketty », Le Point, 16 avril 2014, accessible en ligne : http://lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/les-pauvres-contre-piketty-16-04-2015-1922011_1913.php

(4) Appelés plus correctement « législations de complaisance » par un analyste : Alain Deneault, Paradis fiscaux : la filière canadienne. Barbade, Caïmans, Bahamas, Nouvelle-Écosse, Ontario…, Montréal, Écosociété, 2014.

(5) Andrew Hill, « Thomas Piketty’s “Capital” Wins Business Book of the Year », Financial Times, 11 novembre 2014, accessible en ligne : http://ft.com/intl/cms/s/0/b9e03c5c-6996-11e4-9f65-00144feabdc0.html

(6) Par exemple : James K. Galbraith, « Kapital for the Twenty-First Century? », Dissent, printemps 2014 ; Yanis Varoufakis, « Egalitarianism’s Latest Foe: A Critical Review of Thomas Piketty’s Capital in the Twenty-First Century », Thoughts for the Post-2008 World, 8 octobre 2014, blogue personnel de l’auteur, accessible en ligne : http://yanisvaroufakis.eu/2014/10/08/6006/

(7) Ces données décrivent la France, mais il s’agit d’une répartition qui selon Piketty est assez typique.

(8) Thomas Piketty, « Dompter le capitalisme du XXIe siècle », dans Martin Aubry et al., éd., Pour changer de civilisation, Paris, Odile Jacob, p. 183-84.

(9) Ibid., p. 183.

REMERCIEMENTS

L’auteur tient à remercier Martin Petitclerc, Danielle Maire, l’équipe de l’IRIS et celle du blogue « Histoire globale ». Toutes les erreurs se trouvant encore dans ce texte relèvent de l’entière responsabilité de l’auteur. À la suite d’un partenariat, cet article fait l’objet d’une publication simultanée de l’IRIS et du blogue « Histoire globale ».

L’IRIS

L’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), un institut de recherche indépendant et progressiste, a été fondé à l’automne 2000. Son équipe de chercheur·e·s se positionne sur les grands enjeux socioéconomiques de l’heure et offre ses services aux groupes communautaires et aux syndicats pour des projets de recherche spécifiques. 1710, rue Beaudry, bureau 3.4, Montréal (Québec) H2L 3E7

514.789.2409 • iris-recherche.qc.ca