Sur l’histoire économique des relations entre le Mexique et l’Asie de l’Est

Quel est le point commun entre une beauté métisse mystérieuse et une pièce d’artisanat mexicain ? À gauche, la photographie immortalise une indigène de la haute société Sangley, issue d’un métissage entre la communauté chinoise des Philippines et les conquistadores espagnols.

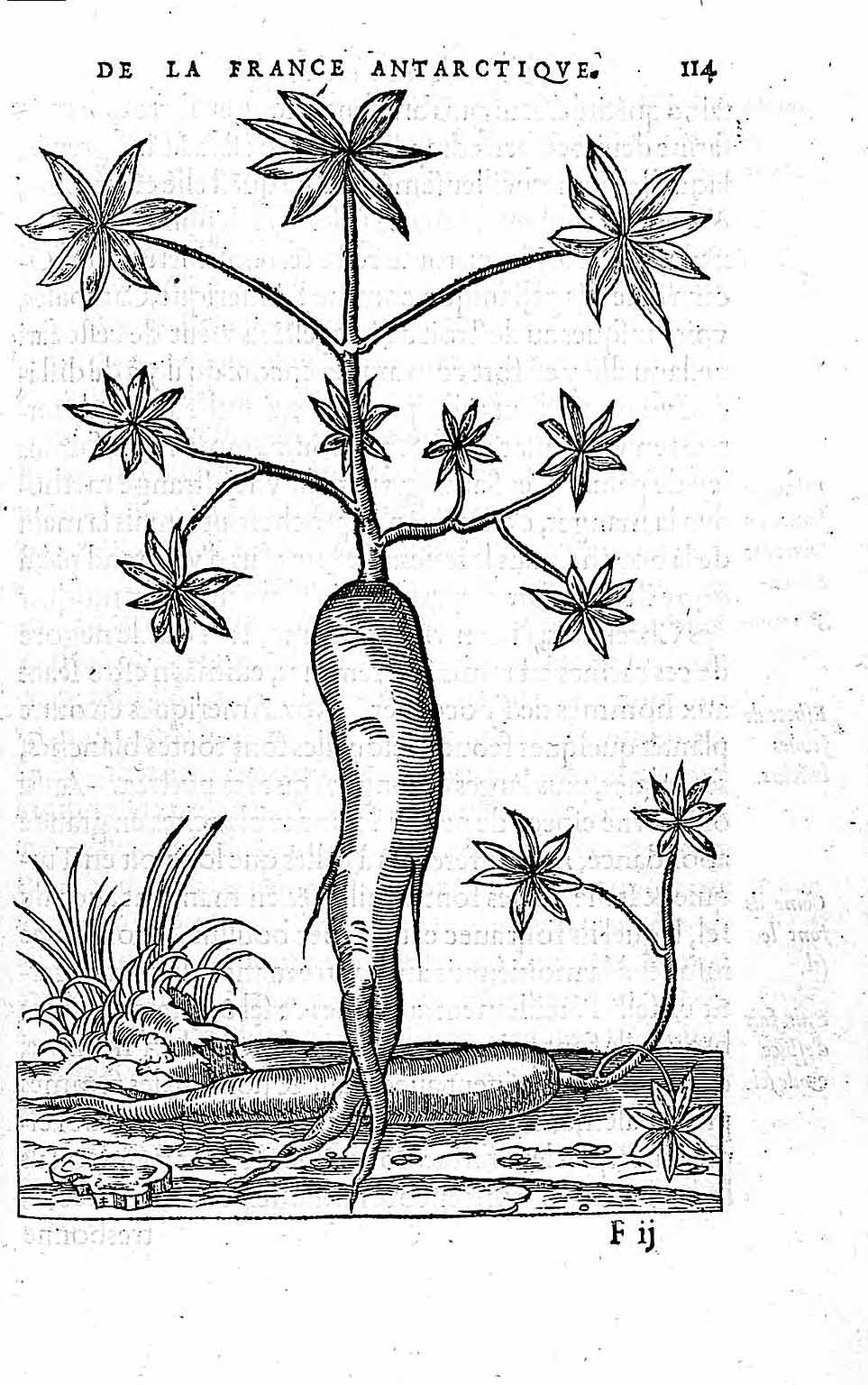

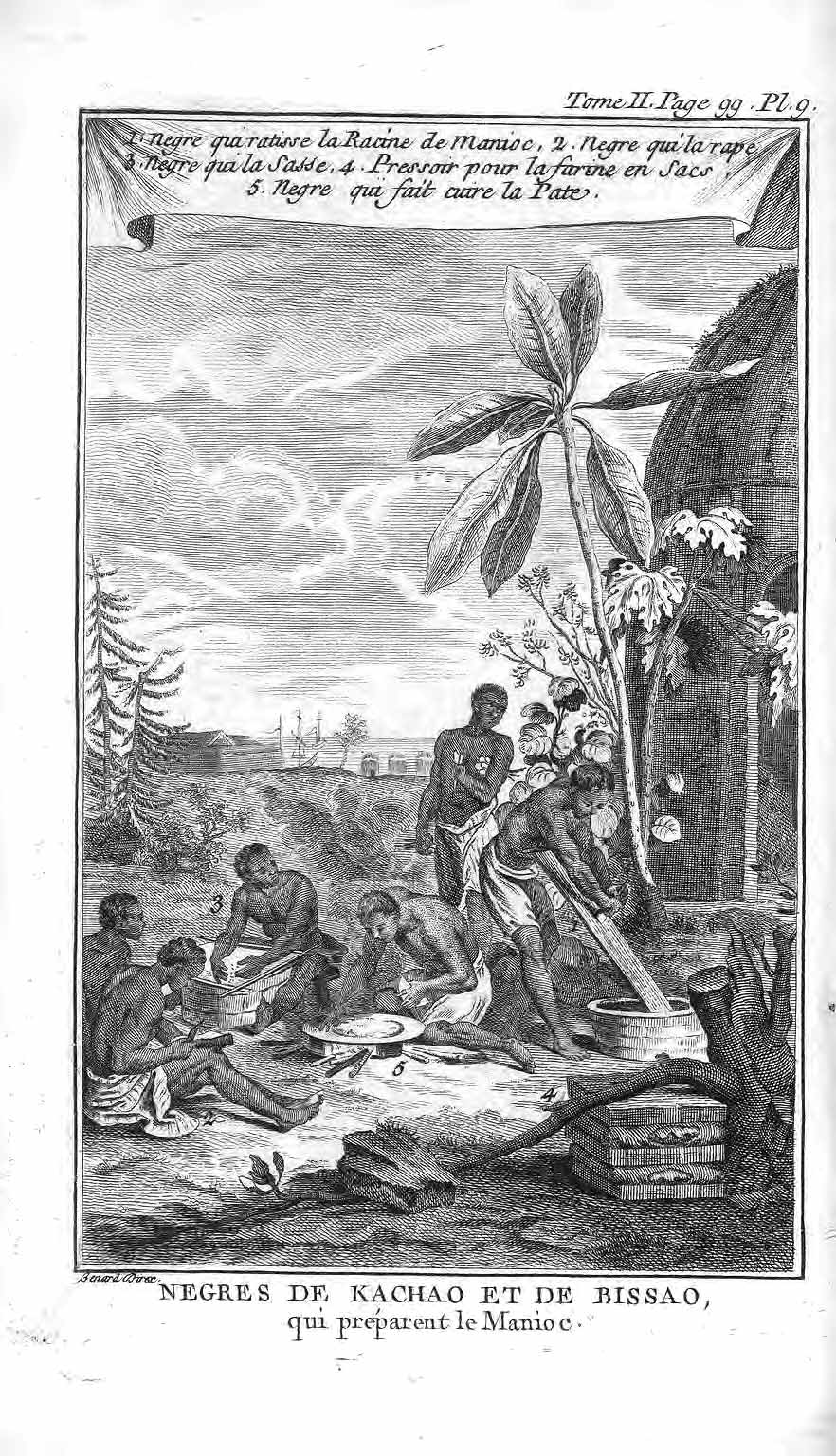

Quel est le point commun entre une beauté métisse mystérieuse et une pièce d’artisanat mexicain ? À gauche, la photographie immortalise une indigène de la haute société Sangley, issue d’un métissage entre la communauté chinoise des Philippines et les conquistadores espagnols.  Ci-dessous, il s’agit d’une pièce de céramique appelée talavera, typique de la ville mexicaine de Puebla. C’est un objet symbolique du syncrétisme artistique qui a eu lieu dans ce pays, combinant les influences de la couronne espagnole, des civilisations indigènes, et même de la Chine. La Chine en Amérique latine ? Effectivement, des échanges ont existé depuis le 16e siècle entre « l’Extrême-Occident » [1] et l’Empire du Milieu. D’ailleurs, la talavera a pu être conçue grâce à l’importation de porcelaines chinoises en Nouvelle-Espagne.

Ci-dessous, il s’agit d’une pièce de céramique appelée talavera, typique de la ville mexicaine de Puebla. C’est un objet symbolique du syncrétisme artistique qui a eu lieu dans ce pays, combinant les influences de la couronne espagnole, des civilisations indigènes, et même de la Chine. La Chine en Amérique latine ? Effectivement, des échanges ont existé depuis le 16e siècle entre « l’Extrême-Occident » [1] et l’Empire du Milieu. D’ailleurs, la talavera a pu être conçue grâce à l’importation de porcelaines chinoises en Nouvelle-Espagne.

Les produits asiatiques arrivaient dans les cales du galion de Manille, le célèbre Nao de China. Pierre Chaunu raconte à merveille l’épopée que représentait à l’époque la traversée du Pacifique, et l’arrivée des galions espagnols dans la rade d’Acapulco : « La traversée est toujours meurtrière (…). À la fin du voyage, les petites croix se multiplient dans les marges des livres de bord. Quand la traversée dure au-delà de sept mois, ce qui se produit parfois, les galions ne sont plus que des vaisseaux fantômes (…). Cependant, pendant plus de deux siècles, l’existence de Manille et celle d’Acapulco ont été suspendues à l’arrivée de cette flotte annuelle. Une interruption d’un an (…) jette la consternation dans les milieux marchands. »

La colonisation espagnole des Philippines et l’établissement d’une économie-monde

La colonie espagnole des Philippines a été fondée en 1571. En particulier, Manille s’impose rapidement comme un carrefour commercial crucial en Asie. Les Espagnols y achètent des épices des Moluques, la soie, l’ivoire, la porcelaine et le jade en provenance de Chine, le bois laqué du Japon, ainsi que les textiles de coton philippins. En échange, l’Empire ibérique expédie de l’argent extrait des mines de la Nouvelle-Espagne. À cette époque, la Chine représente, déjà, une concurrence très rude pour les producteurs locaux mexicains. Serge Gruzinski nous raconte la diffusion des produits chinois dans les provinces mexicaines : dès 1582, le maire de Querétaro renonce à soutenir la culture du ver à soie dans sa municipalité car « il en arrive déjà tellement des Philippines » [2]. De plus, les marchandises asiatiques repartent du port de Veracruz, dans le golfe du Mexique, pour atteindre la métropole espagnole. Effectivement, le Camino de China (la route de la Chine) mexicain est déterminant pour la première liaison commerciale entre l’Asie et l’Europe à passer par les Amériques.

L’argent extrait des mines américaines, carburant de la mondialisation ibérique

Dennis O. Flynn et Arturo Giráldez estiment même que le commerce à l’échelle mondiale tire ses origines de la fondation de Manille. Cette économie-monde serait née avec une cuillère d’argent dans la bouche, selon le titre de leur article [3]. De ce fait, la connexion marchande s’établit aisément dans la mesure où l’argent métal est fortement valorisé en regard de l’or et des biens en Chine et où, précisément, l’Amérique regorge d’argent. Pour P. Chaunu, la colonie des Philippines donne lieu à une « dénivellation monétaire » entre la Chine et l’Empire espagnol : « L’achat de soie chinoise peut être la source de bénéfices illimités – à condition d’être soldé en métal blanc. L’extraordinaire chance des Philippines espagnoles, c’est d’être au point d’impact de deux systèmes monétaires, un monde d’argent cher et un monde d’argent bon marché. » [4]

Du côté de la demande, on trouve la Chine des Ming. Elle représente dans les années 1570, avec son système économique à la fois marchand et tributaire, plus du quart de la population mondiale. Cette période est marquée dans l’Empire du Milieu par la conversion d’un système monétaire et fiscal basé sur le papier-monnaie à un système fondé sur l’argent. Par conséquent, la réforme fiscale dite du « coup de fouet unique » entraîne une montée en flèche de la valeur de l’argent en Chine par rapport au reste du monde.

Du côté de l’offre, ce sont les concessions minières contrôlées par la couronne espagnole qui bénéficient de coûts de production relativement faibles. Il en va ainsi des mines du Potosí, découvertes dans les Andes en 1545. Les Espagnols auraient extrait du cerro rico (la riche colline), dans la seconde moitié du 16e siècle, près de 60 % de la production mondiale d’argent. Et, comme le rappellent Flynn et Giráldez, le plus grand boom minier de l’histoire est étroitement lié aux débouchés asiatiques. De plus, les revenus fiscaux tirés de l’activité minière permettent à la monarchie catholique de consolider son armée. En cela les auteurs affirment que, en dernier ressort, la Chine peut être tenue pour responsable du bouleversement de l’équilibre des puissances en Europe à l’époque moderne. Car c’est grâce à cet argent que la couronne de Castille peut s’engager militairement sur de nombreux fronts, et durant plusieurs générations : contre l’Empire ottoman en Méditerranée, contre l’Angleterre, la France et les Pays-Bas en Europe, en Amérique ainsi qu’en Asie.

Les principaux processus de la mondialisation sont, selon L. Berger, la recomposition de la division internationale du travail et l’approfondissement de la régulation marchande [5]. Et l’argent constitue l’étalon de l’économie mondiale en gestation au 16e siècle. De cette façon, l’augmentation de la liquidité monétaire donne lieu à des investissements dans les pays émergents de l’époque, favorisant la création de nouveaux modes de production et de commerce. À cet égard, L. Berger parle d’un mouvement de délocalisation et de relocalisation de l’activité industrielle, notamment dans les Flandres et le Nord de la France, associé aux révolutions industrieuses néerlandaises et japonaises.

L’augmentation de la demande de la Chine en matières premières dans les années 2000 : un filon peu exploité par le Mexique

Il importe cependant de rappeler que la mondialisation ibérique s’est heurtée à des réseaux marchands asiatiques pré-existants. On cite souvent le cas de la dynastie des Zheng, qui furent les artisans de l’expansion chinoise en Asie du Sud-Est. Ces derniers se sont progressivement détachés de l’Empire du Milieu, en s’arrogeant le monopole du commerce de la soie et de la céramique. Aussi, Chumei Ho compare-t-il la dynastie des Zheng à la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, considérée comme la première corporation multinationale du monde [6]. De cette manière, les stratégies monopolistiques des diasporas mises en évidence par Braudel s’orientent vers ce que celui-ci appelle des semi-périphéries, caractérisées par la présence de « colonies marchandes étrangères ». À Manille, la colonie chinoise était même supérieure en nombre à la population de la ville des Espagnols.

Malgré les racines asiatiques de l’économie de marché, la « grande divergence » [7] entre la Chine et l’Europe à l’époque moderne consacre le contrôle effectif de périphéries lointaines et complémentaires comme une des clés du développement de l’Occident. Effectivement, K. Pomeranz considère que l’exploitation des ressources de l’Afrique et du Nouveau Monde constitua un facteur déterminant par rapport à d’autres institutions, comme le fonctionnement des marchés, dans l’industrialisation de l’Europe. Aujourd’hui, on assiste à un déplacement du centre de gravité de l’économie mondiale vers l’Asie de l’Est. Et les investissements récents de la Chine en Afrique font écho à l’arrivée des compagnies chinoises en Amérique latine, qui comprend également beaucoup de pays riches en ressources naturelles. En effet, l’industrialisation effrénée de la Chine depuis les années 1980 a nécessité l’importation de grandes quantités de matières premières. Par exemple, en 2007, la Chine consommait 31 % de la production mondiale de cuivre et 30 % de celle de fer [8].

Pourtant, le Mexique n’a pas autant profité de ce nouveau débouché que les pays d’Amérique du Sud, dont les exportations agricoles ou minières ont été dopées par l’augmentation de la demande chinoise dans les années 2000. Au contraire, en tant qu’économie industrialisée et ouverte, le Mexique est entré en concurrence avec la Chine sur des secteurs stratégiques, comme la fabrication de biens de consommation (vêtements, chaussures notamment). Ainsi, des délocalisations d’activités productives ont eu lieu depuis le Mexique vers l’Asie. En règle générale, le modèle industriel mexicain de la maquiladora reste très dépendant de la conjoncture internationale. En particulier, les États-Unis reçoivent toujours la majeure partie des exportations mexicaines. De plus, les firmes transnationales ont tendance à décomposer le processus de production à l’échelle planétaire. De cette manière, en matière d’investissements, le Mexique a été choisi par les Chinois en tant que plate-forme d’exportation vers le marché nord-américain. Concrètement, dans la construction automobile, des pièces asiatiques peuvent être envoyées vers un port californien, puis assemblées dans le nord du Mexique afin de vendre le produit fini aux États-Unis.

Pour Braudel, les périphéries sont « condamnées à accorder leur production moins aux besoins locaux qu’à la demande des marchés extérieurs » [9]. Dès lors, l’insertion du Mexique au sein de chaînes de productions globales pose des problèmes de développement, en termes d’extraversion économique notamment. Cependant, il est intéressant d’interroger la structure de l’exploitation des ressources de l’Amérique latine depuis l’époque coloniale. À cet égard, Braudel souligne que « l’Amérique est le faire de l’Europe, l’œuvre par laquelle elle révèle le mieux son être ». En cela, peut-être que l’Amérique latine a également été le « faire » de la Chine depuis 1571, à travers la conversion de son système monétaire à l’argent. En outre, le grand écart opéré entre la mondialisation ibérique (1570-1640) et la mondialisation contemporaine permet de mesurer la permanence de certains principes dans l’établissement des centres de l’économie mondiale. Ainsi, depuis la grande divergence du 19e siècle, les Européens, puis les Américains au 20e siècle, ont tracé une voie que suit aujourd’hui la Chine en croissance, à savoir s’approvisionner en matières premières auprès de l’Amérique latine.

[1] ROUQUIÉ Alain [1998], Amérique latine. Introduction à l’Extrême-Occident. Paris, Seuil.

[2] GRUZINSKI Serge [2004], Les Quatre Parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris, La Martinière, p. 117.

[3] FLYNN Dennis O. et GIRÁLDEZ Arturo [1995], « Born with a “Silver Spoon”: The origin of World trade in 1571 », Journal of World History, vol. 6, n° 2, Presses de l’Université de Hawai’i, pp. 201-221. Disponible en ligne sur http://www.uhpress.hawaii.edu/journals/jwh/jwh062p201.pdf (consulté le 25/07/2011).

[4] CHAUNU Pierre [1951], « Le galion de Manille », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 6, n° 4, 1951, p. 451. Disponible en ligne sur http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1951_num_6_4_1995 (consulté le 24/07/2011).

[5] BEAUJARD Philippe, BERGER Laurent et NOREL Philippe [2009], Histoire globale, mondialisations et capitalisme, Paris, La Découverte, p. 431.

[6] ARRIGHI Giovanni [2007], Adam Smith en Pekín, orígenes y fundamentos del siglo XXI, Madrid, éd. AKAL, p. 348.

[7] POMERANZ Kenneth [2000], The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy, traduit de l’anglais (État-Unis) par WANG Nora, avec la collaboration de ARNOUX Mathieu, Paris, Albin Michel/Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2010.

[8] EVAN ELLIS Robert [2009], China in Latin America: the Whats and Wherefores, Boulder, Lynne Rienner Publishers, p. 10.

[9] BRAUDEL Fernand. Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe -XVIIIe siècle. Tome 3, Le temps du monde. Paris : A. Colin, 1979. 606 p.