La semaine précédente, dans une perspective globale et comparatiste, Philippe Norel attirait l’attention sur le commerce phénicien comme modèle d’organisation en réseaux. Je voudrais ici jeter un regard décalé sur cet archétype à partir de plusieurs textes français pris entre la toute fin du 17e siècle et le début du 19e siècle, et qui ont tous en commun d’attribuer aux Phéniciens une place particulière dans l’histoire du commerce et par là dans le discours qui justifie la mondialisation européenne.

NB. Compte tenu de la longueur de ces extraits, ces derniers ont été mis à la fin du billet.

1) Le premier texte est extrait des Aventures de Télémaque, roman aujourd’hui perçu comme un classique, tombé dans la désuétude à partir des années 1920, et dont on tend à oublier la dimension critique. Publié pour la première fois en 1699, il provoqua la disgrâce de Fénelon. En effet, le roman, qui relate les pérégrinations du fils d’Ulysse, accompagné de Mentor, n’est qu’un prétexte à un enseignement politique et moral pour le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, dont Fénelon, archevêque de Cambrai, était le précepteur. Certaines réflexions eurent le malheur de déplaire.

Tout d’abord, on remarquera que Fénelon ne parle pas des Phéniciens, mais des Tyriens ‒ les Phéniciens n’étant un ensemble informel constitué de plusieurs cités-États indépendantes les unes des autres (Tyr, Sidon, Ascalon…). Cela dit, cette prééminence des Tyriens correspond à une réalité historique, et reflète les sources qui ont influencé Fénelon : l’Odyssée, et surtout la Bible (Ézéchiel, XXVII). Mais qu’on ne s’y trompe pas. Le roman de Fénelon est un texte à clé et la puissance commerciale que décrit Fénelon est celle de l’économie-monde hollandaise de la fin du 17e siècle.

« Les marchands y abordent de toutes les parties du monde, & ses habitants sont eux-mêmes les plus fameux marchands qu’il y ait dans l’univers. Quand on entre dans cette ville, on croit d’abord que ce n’est point une ville qui appartienne à un peuple particulier, mais qu’elle est la ville commune de tous les peuples, & le centre de leur commerce. »

La description de Tyr est indirectement un miroir du prince tendu à Louis XIV. À travers l’éloge de la puissance hollandaise, Fénelon dresse une critique du colbertisme et apparaît ainsi comme un des premiers chantres français du libéralisme économique.

« II faut que le prince ne s’en mêle point, & qu’il en laisse tout le profit à ses sujets qui en ont la peine, autrement il les découragera. Il en tirera assez d’avantages par les grandes richesses qui entreront dans ses États, le commerce est comme certaines sources, si vous voulez détourner leur cours, vous les faites tarir. »

Cependant, si cette liberté du commerce implique un retrait de l’État, elle ne peut exister sans règle. Elle se fonde sur un ordre juridique qui l’encadre et la garantit. Il ne faut pas oublier le rôle des juristes hollandais comme Grotius (1583-1645) dans l’élaboration du droit international et notamment du droit de la mer (Mare liberum, 1609).

« S’ils altéraient tant soit peu les règles d’un commerce libre, vous verriez bientôt tomber cette puissance que vous admirez. »

« Soyez constant dans les règles du commerce, qu’elles soient simples & faciles ; accoutumez vos peuples à les suivre inviolablement »

Au-delà de cet encadrement juridique de la liberté du commerce, Fénelon fonde la puissance commerciale des Phéniciens sur un ensemble de vertus qui évoque la problématique ouverte par Max Weber sur la place de l’éthique dans le développement économique :

« Les Tyriens sont industrieux, patients, laborieux, propres, sobres & ménagers. »

Enfin, notons l’attention qu’accorde Fénelon à l’accueil des étrangers. Là encore on peut y voir une critique sous-jacente à la politique de Louis XIV, notamment à la révocation de l’édit de Nantes qui a provoqué le départ d’une partie de la bourgeoisie protestante.

« Faites, me répondit-il, comme on fait ici, recevez bien & facilement tous les étrangers ; faites-leur trouver dans vos ports la sûreté, la commodité, la liberté entière »

2) À la différence de Fénelon, pour qui les Phéniciens/Hollandais constituent d’abord un modèle à imiter, les auteurs des textes 2, 3 et 4 inscrivent davantage l’exemple phénicien dans un récit des origines. Les Phéniciens y sont décrits comme les ancêtres des marchands européens qui font au 18e siècle la puissance mondiale de l’Europe.

Pour Louis-Philémon de Savary, qui a prolongé et préfacé l’œuvre de son frère Jacques Savary des Brûlons, les Phéniciens (avec toujours la prédominance de Tyr) sont l’exemple le plus ancien dans la maîtrise du commerce, avant les Grecs.

« Les Phéniciens & Tyr leur capitale, sont les premiers qui se présentent quand on veut traiter du commerce des anciens ; & ce sont eux aussi qui peuvent prouver davantage, à quel comble de gloire, de puissance & de richesses une nation est capable de s’élever par les seules ressources du commerce. »

Mais Savary s’en tient à une simple histoire du commerce. Or si le texte de Voltaire est assez proche du précédent, la vision s’élargit et le commerce maritime des Phéniciens constitue une nouvelle étape dans le progrès de la civilisation. Mais cette innovation s’explique par un déterminisme géographique simple :

« Le commerce maritime a toujours été la dernière ressource des peuples. On a commencé par cultiver sa terre avant de bâtir des vaisseaux pour en aller chercher de nouvelles au-delà des mers. Mais ceux qui sont forcés de s’adonner au commerce maritime ont bientôt cette industrie fille du besoin qui n’aiguillonne point les autres nations. »

Pour Voltaire, c’est également la contrainte du manque d’espace terrestre qui explique le développement de la puissance vénitienne puis de la puissance hollandaise. Par ailleurs, ce progrès s’accompagna d’une invention majeure : l’alphabet, qui fut repris ensuite par les Grecs. Manière là encore de reléguer ceci au second rang dans une histoire de la civilisation qui prend son origine en Orient, c’est-à-dire en Mésopotamie, selon un schéma hérité d’Orose et de saint Augustin.

Quant au texte de Vivien de Saint-Martin, il est un exemple caractéristique de la réécriture de l’histoire à travers un prisme racialiste. Pour l’auteur, considérer les Phéniciens comme des ancêtres pose souci car ils sont identifiés comme des Arabes. Cette caractérisation peut surprendre. Elle tient au moment même où Vivien de Saint-Martin écrit. L’ethnonyme d’Arabes, longtemps resté assez marginal parce que réservé aux bédouins, se généralise progressivement au cours du 18e et de la première moitié du 19e siècle. D’un autre côté, la notion de Sémites, qui émerge au tournant du 18e et du 19e siècle, ne s’est pas encore imposée. Cependant, par delà cette opposition Européens / Arabes, qui est une reprise de la vieille opposition Chrétienté / Islam, et qui est redoublée par l’opposition Europe / Asie, Vivien de Saint-Martin se sent obligé de justifier la place d’« ancêtres », en soulignant que les Phéniciens sont blancs :

« des peuples blancs, en qui sont innés le besoin de mouvement et la passion des découvertes »

Vivien de Saint-Martin en arrive à cette conclusion pour lui paradoxale :

« [les Phéniciens] sont les Européens de l’Asie, s’il est permis de rapprocher deux dénominations qui semblent s’exclure. »

3) Le dernier extrait provient de la grande œuvre géohistorique d’Élisée Reclus, L’Homme et la Terre, parue en 1905. Deux siècles séparent ce texte du premier. Le monde a changé et les Phéniciens/Hollandais de Fénelon sont devenus des Anglais. Pour Reclus, la puissance phénicienne et la puissance anglaise se lisent dans la dissymétrie structurelle entre le territoire initial et le territoire dominé. Reclus va donc au-delà du déterminisme trop simple qu’on pouvait lire sous la plume de Savary ou de Voltaire et qui lie la vocation commerciale des Phéniciens à l’étroitesse de la plaine littorale levantine. La puissance hégémonique des uns et des autres tient d’abord à une stratégie maîtrisée de contrôle des points d’un réseau très étendu. Les Phéniciens sont une puissance marchande, et non une puissance industrielle.

« Ce petit peuple, attaché à la frange d’un littoral, possédait le monopole des grandes navigations dans la Méditerranée et fournissait à tous ses voisins les matières précieuses importées des extrémités du monde, aussi bien par les voies de terre où cheminaient les caravanes, que par les voies de mer, pratiquées des navires. »

L’économie-monde phénicienne est par ailleurs une puissance sans empire, ce qui les différencie de la puissance carthaginoise :

« Les Phéniciens, laissant à d’autres le rêve d’une domination universelle, s’arrangeaient aisément d’une sujétion sévère, mais concentraient en leurs mains le commerce de leurs oppresseurs. »

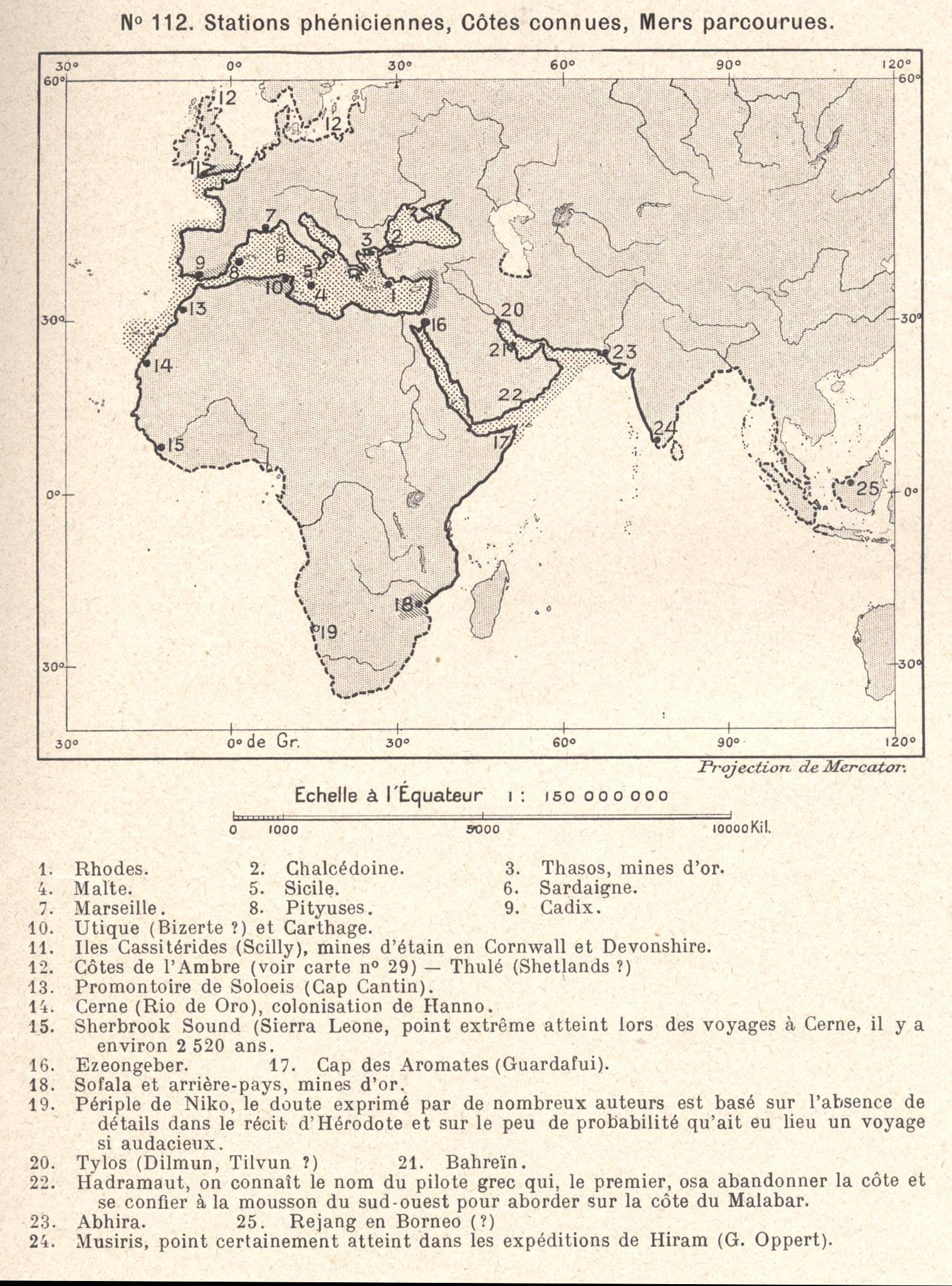

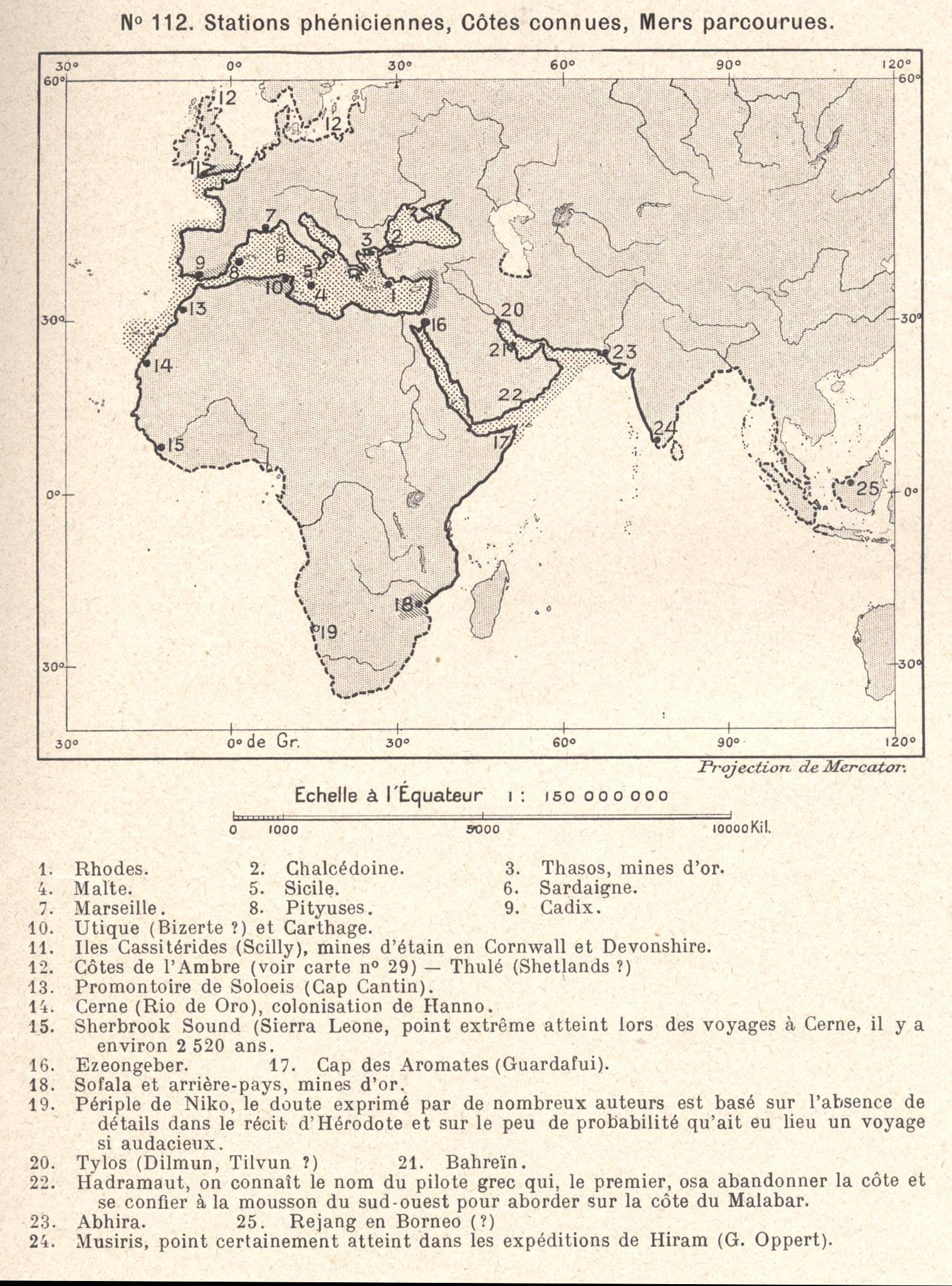

A travers la description des Phéniciens, on peut lire l’admiration de Reclus à l’égard de la puissance britannique ‒ au risque de l’exagération. Reclus s’appuie sur un certain nombre de travaux récents, mais aujourd’hui en partie désavoués, pour montrer l’étendue du monde reconnu par les marchands phéniciens, des îles britanniques à l’Asie du Sud-Est en passant par le pourtour de l’Afrique.

Figure 1. Le monde des Phéniciens (Reclus, 1905)

Pour Reclus, les Phéniciens sont donc une sorte de modèle, mais un modèle longtemps inégalé, car Reclus oppose également les Phéniciens aux Grecs.

« En comparant les Phéniciens aux Hellènes dans l’ensemble de la civilisation, on constate que les premiers possédèrent certainement le cercle d’horizon le plus vaste, grâce à leur esprit d’aventure, à leurs navigations presque illimitées : on peut dire vraiment qu’après eux, sous la gérance des Grecs, le monde se rapetissa matériellement. »

On retrouve ici un trait majeur de la conception reclusienne de l’histoire qui associe progrès et régrès.

« La civilisation que les Phéniciens avaient inaugurée déjà dépassait les bornes du versant méditerranéen ; deux mille années avant l’accomplissement du progrès dont ils furent les initiateurs, ils avaient indiqué pour l’avenir le déplacement vers les bords atlantiques du centre de la culture et de l’hégémonie du vieux monde. De même, par leur circumnavigation de l’Afrique, ils furent les précurseurs de l’ère mondiale. »

En conclusion, cette analyse ne doit pas simplement être lue comme un exercice historiographique. L’objectif est bien d’élaborer une métahistoire. Regard spéculaire et critique sur l’histoire, celle-ci est un étai indispensable à l’histoire globale. D’une part, elle doit nous permettre de mieux comprendre notre propre appréhension de l’histoire par une remise en question des récits hérités ; d’autre part, elle apporte un éclairage sur le processus même de globalisation, en particulier sur sa perception par les contemporains et sur les discours qui l’ont accompagnée. La mondialisation globale est un processus réel qui doit être abordée dans sa longue durée, mais aussi un horizon d’avenir anticipé, notamment par les Européens dès le 16e ou 17e siècle. Dans les quatre derniers extraits, les Phéniciens, promus ancêtres des Européens, justifient cette prédestination à la domination européenne du Monde qui trouve son aboutissement au 19e siècle. Ce n’est pas exactement le cas du premier, qui, en revanche, se trouve cité en guise de préambule dans le rapport du groupe de travail international sur la mondialisation dirigé par Pascal Morand et missionné par la ministre de l’Économie Christine Lagarde en 2006.

Texte 1

« C’est auprès de cette belle côte que s’élève dans la mer l’île où est bâtie la ville de Tyr. Cette grande ville semble nager au-dessus des eaux, & être la reine de toute la mer. Les marchands y abordent de toutes les parties du monde, & ses habitants sont eux-mêmes les plus fameux marchands qu’il y ait dans l’univers.

Quand on entre dans cette ville , on croit d’abord que ce n’est point une ville qui appartienne à un peuple particulier, mais qu’elle est la ville commune de tous les peuples, & le centre de leur commerce. Elle a deux grands môles, qui sont comme deux bras qui s’avancent dans la mer, & qui embrassent un vaste port ou ses vents ne peuvent entrer. Dans ce port on voit comme une forêt de mâts de navires, & ces navires sont si nombreux, qu’à peine peut-on découvrir la mer qui les porte.

Tous les citoyens s’appliquaient, au commerce , & leurs grandes richesses ne les dégoûtent jamais du travail nécessaire pour les augmenter. On y voit de tous côtés le fin lin d’Égypte, & la pourpre tyrienne deux fois teinte d’un éclat merveilleux ; cette double teinture est si vive , que le temps ne peut l’effacer ; on s’en sert pour une teinture de laine fine qu’on rehausse d’or & d’argent. Les Phéniciens ont le commerce de tous les peuples jusqu’au détroit des Gades, & ils ont même pénétré dans le vaste océan qui environne toute la terre. Ils ont fait aussi de longues navigations sur la mer rouge, & c’est par ce chemin qu’ils vont chercher dans des îles inconnues de l’or, des parfums, & divers animaux qu’on ne voit point ailleurs.

Je ne pouvais rassasier mes yeux du spectacle magnifique de cette grande ville où tout était en mouvement. Je n’y voyais point comme dans les villes de la Grèce des hommes oisifs & curieux qui vont chercher des nouvelles dans la place publique, ou regarder les étrangers qui arrivent sur le port. Les hommes sont occupés à décharger leurs vaisseaux, à transporter leurs marchandises ou à les vendre, à ranger leurs magasins, & à tenir un compte exact de ce qui leur est dû par les négociants étrangers. Les femmes ne cessent jamais, ou de filer des laines, ou de faire des dessins de broderie, ni de ployer les riches étoffes.

D’où vient, disais-je à Narbal, que les Phéniciens se sont rendus les maîtres du commerce de toute la terre, & qu’ils s’enrichissent ainsi aux dépens de tous les autres peuples ? Vous le voyez , me répondit-il, la situation de Tyr est heureuse pour le commerce. C’est notre Patrie qui a la gloire d’avoir inventé la navigation. Les Tyriens furent les premiers (s’il en faut croire ce qu’on raconte de la plus obscure antiquité) qui osèrent se mettre dans un frêle vaisseau à la merci des vagues & des tempêtes, qui sondèrent les abîmes de la mer, qui observèrent les astres loin de la terre, suivant la science des Égyptiens & des Babyloniens, qui réunirent tant de peuples que la mer avait séparés. Les Tyriens sont industrieux, patients, laborieux, propres, sobres & ménagers ; ils ont une exacte police, ils sont parfaitement d’accord entre eux ; jamais peuple n’a été plus constant, plus sincère, plus fidèle, plus sûr, plus commode à tous les étrangers.

Voilà, sans aller chercher d’autre cause, ce qui leur donne l’empire de la mer, & qui fait fleurir dans leur port un si utile commerce. Si la division & la jalousie se mettaient entre eux, s’ils commençaient à s’amollir dans les délices & dans l’oisiveté ; si les premiers d’entre eux méprisaient le travail & l’économie ; si les arts cessaient d’être en honneur dans leur ville ; s’ils manquaient de bonne foi envers les étrangers ; s’ils altéraient tant soit peu les règles d’un commerce libre, vous verriez bientôt tomber cette puissance que vous admirez.

Mais expliquez-moi, lui disais-je, les vrais moyens d établir un jour à Ithaque un pareil commerce. Faites, me répondit-il, comme on fait ici, recevez bien & facilement tous les étrangers ; faites-leur trouver dans vos ports la sûreté, la commodité, la liberté entière ; ne vous laissez jamais entraîner, ni par l’avarice, ri par l’orgueil ; le vrai moyen de gagner beaucoup est de ne vouloir jamais trop gagner, & de savoir perdre à propos. Faites vous aimer par tous les étrangers : souffrez même quelque chose d’eux ; craignez d’exciter la jalousie par votre hauteur ; soyez constant dans les règles du commerce, qu’elles soient simples & faciles ; accoutumez vos peuples à les suivre inviolablement ; punissez sévèrement la fraude, & même la négligence ou le faste des marchands, qui ruinent le commerce en ruinant les hommes qui le font. Surtout n’entreprenez jamais de gêner le commerce pour le tourner selon nos vies. II faut que le prince ne s’en mêle point, & qu’il en laisse tout le profit à ses sujets qui en, ont la peine, autrement il les découragera. Il en tirera assez d’avantages par les grandes richesses qui entreront dans ses États, le commerce est comme certaines sources, si vous voulez détourner leur cours, vous les faites tarir.

Il n’y a que le profit & la commodité qui attirent les étrangers chez vous. Si vous leur rendez le commerce moins commode & moins utile, ils le retirent insensiblement, & ne reviennent plus, parce que d’autres peuples profitant de votre imprudence les attirent chez eux, & les accoutument à se passer de vous. »

Fénelon, 1700, Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse, Bruxelles, chez François Foppens (nlle édition augmentée), pp. 49-52.

Texte 2

« Qu’on parcoure tous les âges du monde, l’histoire des nations mêmes les plus guerrières, est bien autant l’histoire de leur commerce que celle de leurs conquêtes. Si les grands empires s’établissent par la valeur & la force des armes, ils ne s’affermissent & ne se soutiennent que par les secours que leur fournissent le négoce, le travail & l’industrie des peuples. Les vainqueurs languiraient & périraient bientôt avec les vaincus, si suivant l’expression de l’Écriture, ils ne convertissaient le fer de leurs armes en des socs de charrues, c’est-à-dire, s’ils n’avaient recours aux richesses que produisent la culture des terres, les manufactures & le commerce, pour conserver par les arts tranquilles de la paix, les avantages acquis dans les horreurs & le tumulte de la guerre.

Pour entrer avec plus de détail dans la preuve de ce qu’on vient d’avancer en général, de l’utilité & de l’excellence du commerce, on va faire, pour ainsi dire, quelques excursions dans l’Antiquité la plus reculée & de là ramenant l’histoire du commerce jusqu’à notre temps, on se flatte de pouvoir établir solidement par les exemples qu’on en rapportera, que les nations n’ont été & ne font puissantes ; que les villes ne sont riches & peuplées, qu’autant qu’elles ont poussé plus loin & plus heureusement leurs entreprises de commerce ; & que les princes eux-mêmes n’entendent bien leurs intérêts, & ne rendent leur règne florissant & leurs États heureux, qu’à proportion des secours & de la protection qu’ils accordent au commerce de leurs sujets.

Les Phéniciens & Tyr leur capitale, sont les premiers qui se présentent quand on veut traiter du commerce des anciens ; & ce sont eux aussi qui peuvent prouver davantage, à quel comble de gloire, de puissance & de richesses une nation est capable de s’élever par les seules ressources du commerce.

Ces Peuples [comme le remarque l’illustre & savant auteur de l’excellent Traité du commerce des anciens, qu’on se fait honneur de prendre pour guide dans une matière si obscure & qu’il a si bien débrouillée], ces peuples, dis-je, n’occupaient qu’une lisière assez étroite le long des côtes de la mer, & Tyr elle-même était bâtie dans un terrain ingrat, & qui, quand il aurait été plus gras & plus fécond, n’aurait pu être suffisant pour nourrir ce grand nombre d’habitants que les premiers succès de son commerce y avaient attirés.

Deux avantages les dédommageaient de ce défaut. Ils avoient sur les côtes de leur petit État d’excellents ports, particulièrement celui de leur capitale ; & ils étaient nés avec un génie si heureux pour le négoce, qu’on les associe ordinairement avec les Égyptiens dans l’honneur qu’on fait à ces derniers de les croire les inventeurs du commerce de mer, particulièrement de celui qui se fait par des voyages de long cours.

Les Phéniciens surent si heureusement profiter de ces deux avantages, qu’ils furent bientôt les maîtres de la mer & du commerce. Le Liban & les autres montagnes voisines leur fournissant d’excellents bois pour les constructions navales, on leur vit en peu de temps de nombreuses flottes marchandes qui hasardèrent des navigations inconnues, pour y établir leur négoce ; & leurs peuples se multipliant presqu’à l’infini par le grand nombre d’étrangers que le désir du gain & l’occasion sûre de s’enrichir attiraient dans leur ville, ils se virent en état de jeter au dehors quantité de peuplades, particulièrement la fameuse colonie de Carthage, qui conservant l’esprit phénicien par rapport au trafic, ne céda pas même à Tyr dans son négoce, & la surpassa de beaucoup par l’étendue de sa domination, comme on aura occasion de le dire dans la suite. »

Jacques Savary de Brûlons, 1723, Dictionnaire universel de commerce, d’histoire naturelle, & des arts & métiers, contenant tout ce qui concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde, par terre, par mer, de proche en proche, & par des voyages de long cours, tant en gros qu’en détail, Paris, chez Jacques Estienne, pp. i-iii.

Texte 3

« Les Phéniciens sont probablement rassemblés en corps de peuple aussi anciennement que les autres habitants de la Syrie. Ils peuvent être moins anciens que les Chaldéens, parce que leur pays est moins fertile. Sidon, Tyr, Joppé, Berith, Ascalon, sont des terrains ingrats. Le commerce maritime a toujours été la dernière ressource des peuples. On a commencé par cultiver sa terre avant de bâtir des vaisseaux pour en aller chercher de nouvelles au-delà des mers. Mais ceux qui sont forcés de s’adonner au commerce maritime ont bientôt cette industrie fille du besoin qui n’aiguillonne point les autres nations. II n’est parlé d’aucune entreprise maritime, ni des Chaldéens , ni des Indiens. Les Égyptiens même avaient la mer en horreur; la mer était leur Typhon , un être malfaisant ; & c’est ce qui fait révoquer en doute les quatre, cent vaisseaux équipés par Sésostris pour aller conquérir l’Inde. Mais les entreprises des Phéniciens sont réelles. Carthage & Cadiz fondées par eux, l’Angleterre découverte, leur commerce aux Indes par Eziongaber , leurs manufactures d’étoffes précieuses, leur art de teindre en pourpre, sont des témoignages de leur habileté & cette habileté fit leur grandeur.

Les Phéniciens furent dans l’antiquité ce qu’étaient les Vénitiens au quinzième siècle, & ce que sont devenus depuis les Hollandais, forcés de s’enrichir par leur industrie.

Le commerce exigeait nécessairement qu’on eut des registres qui tinssent lieu de nos livres de compte, avec des signes aisés & durables pour établir ces registres. L’opinion qui fait les Phéniciens auteurs de l’écriture alphabétique est donc très vraisemblable. Je n’assurerais pas qu’ils aient inventé de tels caractères avant les Chaldéens, mais leur alphabet fut certainement le plus complet & le plus utile, puisqu’ils peignirent les voyelles que les Chaldéens n’exprimaient pas. Ce mot même Alphabeth, composé de leurs deux premiers caractères, dépose en faveur des Phéniciens.

Je ne vois point que les Égyptiens aient jamais communiqué leurs lettres, leur langue, à aucun peuple. Au contraire, les Phéniciens transmirent leur langue & leur alphabet aux Carthaginois, qui les altérèrent depuis. Leurs lettres devinrent celles des Grecs. Quel préjugé pour l’antiquité des Phéniciens ! »

Voltaire, 1765, Nouveaux mélanges philosophiques, historiques, critiques, etc., Première partie, pp. 62-63.

Texte 4

« Une nation orientale précéda cependant les peuples de l’Occident dans la carrière des explorations lointaines : ce sont les Arabes. Sous le nom de Phéniciens, qui appartenaient à une de leurs branches, les Arabes accomplirent très anciennement d’importantes découvertes maritimes, de même qu’après l’apparition de Mohammed ils exécutèrent de nombreux voyages dans une partie considérable du monde connu. Mais c’est que les Arabes appartiennent eux-mêmes à la souche des peuples blancs, en qui sont innés le besoin de mouvement et la passion des découvertes ; ce sont les Européens de l’Asie, s’il est permis de rapprocher deux dénominations qui semblent s’exclure. Toutefois, aucune des nombreuses ramifications de la race arabe ne se trouva placée sous des conditions parfaitement favorables au complet développement des qualités qui la distinguent ; l’esprit asiatique les a toujours plus ou moins comprimés, et la civilisation générale n’en a pas retiré tout le fruit qu’elle semblait en devoir attendre. »

Louis Vivien de Saint-Martin, 1845, Histoire des découvertes géographiques des nations européennes dans les diverses parties du monde, Arthus-Bertrand, Paris, pp. xi-xii

Texte 5

« Comme l’Angleterre de nos jours, Tyr et Sidon eurent à l’extérieur de leur domaine naturel un empire beaucoup plus vaste que leur propre territoire ; avec une petitesse extrême de noyau primitif, ils arrivèrent à une longueur prodigieuse de ramifications tentaculaires. Les Phéniciens tentèrent d’acquérir les points du littoral de la Méditerranée qui pouvaient leur être utiles comme ports de refuge, de commerce et d’entrepôt, ou comme lieux stratégiques pour la domination des côtes et la surveillance des passages. Ils possédèrent le Bosphore où ils fondèrent une forteresse, Kalta, Karta ou Carthage, la Khalkedon des Grecs, la moderne Chalcédoine. Au centre de la Méditerranée, ils saisirent l’île de Malte, dont le port, facile à fortifier, leur permettait de dominer les approches de la Méditerranée occidentale ; ils occupèrent aussi le promontoire isolé où se dressa la cité de Carthage, la “fille” de Tyr par excellence, qui devint plus puissante que sa mère, car elle était beaucoup mieux située pour la commodité des conquêtes, au centre même de la région méditerranéenne et dans une position absolument dominante, au milieu de la population inférieure par la valeur individuelle, les ressources et l’armement. Plus loin encore, vers les mers occidentales, les Tyriens s’établirent sur la plupart des points du littoral méditerranéen qui offraient de grands avantages comme lieux de marché et notamment Mars-el ou Marseille, “Port de Dieu”, qui, depuis cette époque, a parcouru de si amples destinées, grâce à son port naturel merveilleusement abrité et à la vallée du Rhône dont elle occupe la véritable embouchure commerciale. En dehors des colonnes de Malkarth, attribués plus tard à l’Hercule des Grecs, se succédèrent sur les côtes de petites Phénicies où se ravitaillaient au passage les navires aventurés sur le vaste océan, au nord vers les îles de l’Étain, ou bien au sud vers l’archipel Fortuné. »

Élisée Reclus, L’Homme et la Terre, Paris, Librairie universelle, 1905, Tome II, pp. 48-50

« Le rôle des Phéniciens comme grands négociants et porteurs de marchandises, dépassa de beaucoup en proportion celui qui échut plus tard à toutes les autres nations commerçantes. On oublie d’ordinaire que les “lois de la mer, les règles du droit international en vigueur sur la Méditerranée pendant le moyen-âge, sont en grande partie l’héritage des Phéniciens”1. Ce petit peuple, attaché à la frange d’un littoral, possédait le monopole des grandes navigations dans la Méditerranée et fournissait à tous ses voisins les matières précieuses importées des extrémités du monde, aussi bien par les voies de terre où cheminaient les caravanes, que par les voies de mer, pratiquées des navires. Ils possédaient des comptoirs au loin dans les terres de leurs puissants voisins, dans le Delta, à Tunis, à Bubaste, à Memphis même, en Syrie et en Potamie, à Saïs, à Hamath, à Thapsaque, à Nisibis, qui se targuaient d’être de fondation sidonienne. Les Phéniciens, laissant à d’autres le rêve d’une domination universelle, s’arrangeaient aisément d’une sujétion sévère, mais concentraient en leurs mains le commerce de leurs oppresseurs.

Les objets de trafic dont les Phéniciens furent les porteurs à la grande époque de leur prospérité avaient d’autant plus d’importance relative dans les échanges mondiaux de ces temps que les articles de commerce étaient moins nombreux et que les coutumes religieuses et civiles se pratiquaient d’une manière plus solennelle et plus impérieuse : ainsi l’encens de l’Arabie, l’ambre de la Baltique, l’étain des îles océanes présentaient à cause de l’éloignement du lieu de production et du mystère de l’origine un caractère presque divin. »

Ibidem, p. 55

« En comparant les Phéniciens aux Hellènes dans l’ensemble de la civilisation, on constate que les premiers possédèrent certainement le cercle d’horizon le plus vaste, grâce à leur esprit d’aventure, à leurs navigations presque illimitées : on peut dire vraiment qu’après eux, sous la gérance des Grecs, le monde se rapetissa matériellement. Les Hellènes l’étudièrent avec plus d’amour et de pénétration que leurs devanciers, mais ils s’étaient cantonnés dans un espace plus étroit. La civilisation que les Phéniciens avaient inaugurée déjà dépassait les bornes du versant méditerranéen ; deux mille années avant l’accomplissement du progrès dont ils furent les initiateurs, ils avaient indiqué pour l’avenir le déplacement vers les bords atlantiques du centre de la culture et de l’hégémonie du vieux monde. De même, par leur circumnavigation de l’Afrique, ils furent les précurseurs de l’ère mondiale. Aussi comprend-on la haine que voua la Grèce à ces rivaux, qui furent aussi leurs maîtres en civilisation. »

Ibidem, p. 57