À l’heure où l’histoire globale connaît un essor remarquable, il apparaît utile d’en retracer l’histoire, d’en identifier les origines, afin de bien voir par quoi ce courant innove et par quoi il s’inscrit dans une continuité par rapport à l’historiographie passée.

Dans la lignée de l’histoire comparée

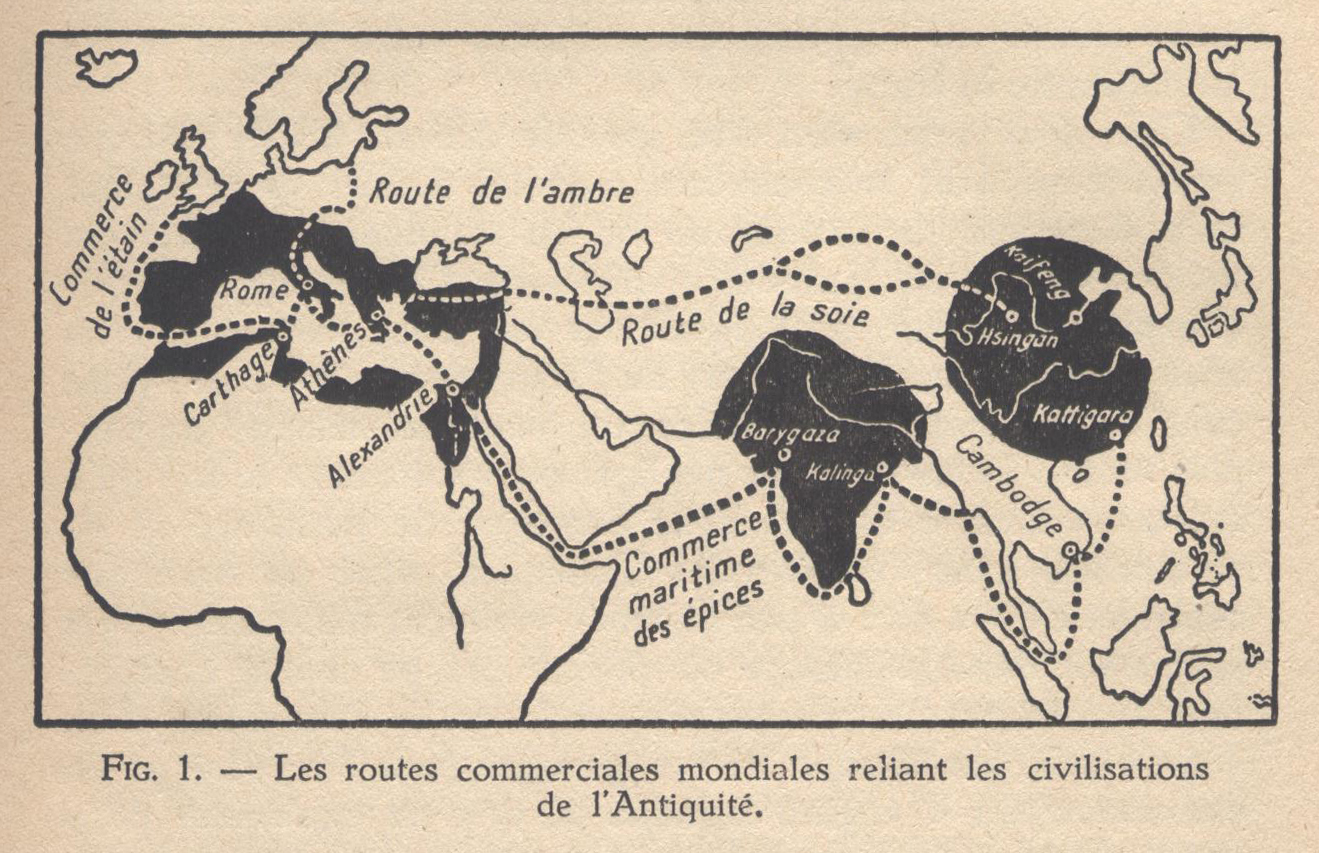

La dimension comparatiste, qui est un des traits essentiels de l’histoire mondiale, est présente dès l’Antiquité. Les écrits d’Hécatée de Milet et d’Hérodote fourmillent de comparaisons. Dans les années 1920-1930, Marc Bloch pose les bases de l’histoire comparée. Dans la seconde moitié du 20e siècle sont publiées plusieurs études d’histoire comparée, comme celle de Karl August Wittfogel (1957) [1]. Il étudie l’émergence de l’État despotique dans l’Égypte ancienne, en Mésopotamie, en Inde, en Chine et associe cette forme d’organisation politique aux nécessités de l’irrigation : on serait en présence de civilisations « hydrauliques ». C’est une véritable histoire comparée, au sens où la démarche de prendre un cadre spatio-temporel large (incluant plusieurs grandes aires de civilisation et une longue période de temps) permet de faire des liens, d’identifier des mécanismes, des logiques qui sinon ne seraient pas apparus s’il s’était contenté d’étudier un seul objet, plus restreint dans l’espace et dans le temps. Plusieurs travaux d’histoire comparée ont été menés dans les années 1950-1960 dans le domaine de l’histoire du colonialisme et de l’impérialisme, comme ceux de Ronald Syme et Peter Brunt. Cependant l’histoire comparée a connu des difficultés à s’imposer, sans doute du fait de difficultés d’application pratique.

Dans la continuité de l’histoire universelle

Parallèlement, c’est aussi le courant de l’histoire universelle qui est à l’origine de l’histoire mondiale. Cette aspiration à l’histoire universelle remonte elle aussi à l’Antiquité, on peut citer Diodore de Sicile et les quarante livres de sa Bibliothèque historique. À partir des Temps modernes, l’Allemagne a été un centre important de l’histoire universelle, appelée « Weltgeschichte ».

Des années 1930 aux années 1960, l’histoire universelle connaît un engouement dans plusieurs pays. Rien qu’en France, de nombreux exemples peuvent être cités, comme l’Encyclopédie française de Lucien Febvre publiée entre 1935 et 1940 [2] ; la collection « Destins du monde », qu’il dirige à partir de 1954 aux éditions Armand Colin [3] ; la collection en sept volumes Histoire générale des civilisations dirigée par Maurice Crouzet, et dont il rédige lui-même le septième volume : L’Époque contemporaine ; à la recherche d’une civilisation nouvelle (1957) [4] ; l’Histoire universelle de René Grousset, publiée en 1964 [5] ; l’ouvrage Civilisations, peuples et mondes. Grande encyclopédie des civilisations depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine, publiée en 7 volumes en 1965-66 sous la direction de Jean-Baptiste Duroselle [6].

Au Royaume-Uni, une entreprise historiographique comparable par ses ambitions totalisantes a exercé une influence importante : A Study of History (« étude de l’histoire), monumentale analyse théorique en douze volumes de l’essor et de la chute des civilisations, que l’historien spiritualiste britannique Arnold J. Toynbee a fait paraître de 1934 à 1961 [7], et dans laquelle il présente une vision de l’histoire fondée sur les rythmes universels de la croissance, de l’épanouissement et du déclin et où il accorde une place centrale à la religion.

Les trois générations de la world history américaine

Aux États-Unis, la première génération de la world history est représentée par Louis Gottschalk, Leften Stavros Stavrianos, William H. McNeill, Marshall G.S. Hodgson et Philip D. Curtin [8]. Ils sont chacun arrivés à l’histoire mondiale par un itinéraire différent. Il semble que les racines américaines de l’histoire mondiale soient à rechercher dans les affinités entre l’histoire mondiale et certains courants pacifistes et internationalistes de la culture américaine du début du 20e siècle. Gottschalk, McNeill et Stavrianos se sont intéressés à l’histoire mondiale à partir de leur profond rejet de la guerre. Ils considèrent qu’il faut en finir avec le chauvinisme des histoires nationales, et désormais penser l’histoire au plan international. L’histoire mondiale est donc conçue à ses débuts comme une école de la citoyenneté mondiale [9].

Leften Stavros Stavrianos, né au Canada, a publié en 1962 A Global History of Man puis en 1966 The World Since 1500, en 1970 The World to 1500: A Global History, en 1998 A Global History: From Prehistory to the 20th Century et en 2000 The Balkans since 1453. Il a été un des premiers historiens à remettre en question les représentations orientalistes de l’Empire ottoman.

William H. McNeill, né lui aussi au Canada, a écrit The Rise of the West: A History of Human Community (1963), devenu un classique, et A World History (1967). Le titre de son ouvrage The Rise of the West [10], « l’expansion de l’Occident », est une allusion inversée au titre de l’ouvrage du philosophe et historien allemand Oswald Spengler, Le Déclin de l’Occident, publié en 1918 [11]. Alors que ce dernier avait développé l’idée de civilisations étanches, entités cloisonnées et indépendantes connaissant chacune un cycle d’ascension puis de déclin, McNeill au contraire souligne les effets réciproques des différentes civilisations les unes sur les autres et met l’accent sur les fusions entre cultures. L’« expansion de l’Occident » qu’analyse McNeill au fil des siècles est décrite comme une expansion territoriale continue, liée à l’industrialisation, et qui se traduit par une influence croissante de la civilisation européenne sur les autres civilisations et sur le monde entier.

On peut identifier une deuxième génération de la world history avec Janet L. Abu-Lughod, Andre Gunder Frank et Immanuel Wallerstein.

Janet L. Abu-Lughod, sociologue de formation, s’est imposée dans l’histoire mondiale assez tard, par son livre Before European Hegemony: The World System A. D. 1250-1350 (1989); Elle affirme qu’un système monde prémoderne s’étendant à travers l’Eurasie existait dès le 13e siècle.

L’intellectuel d’origine allemande Andre Gunder Frank, auteur notamment de World Accumulation, 1492-1789 (1978) et de ReOrient: Global Economy in the Asian Age (1998) [12], est un autre pionnier de l’histoire mondiale/globale. À la fois historien, économiste, sociologue, anthropologue, géographe, spécialiste des relations internationales et des sciences politiques, il incarne bien, par son profil interdisciplinaire, l’aspiration totalisante de ce courant. Il a été l’un des principaux représentants dans les années 1970 de la « théorie de la dépendance » qui a analysé les rapports de domination dans le monde selon un modèle centre-périphérie [13].

Immanuel Wallerstein, né en 1930, dont l’œuvre principale, The Modern World-System (publié à partir de 1974), comporte à ce jour trois volumes, est un autre pionnier très important de l’histoire mondiale/globale.

Il est à noter que de ces trois personnages (Abu-Lughod, Frank et Wallerstein), aucun n’est historien de formation. La première et le troisième sont sociologues; le deuxième est économiste. Tous trois ont travaillé dans le cadre de la théorie de la dépendance, tous trois ont puisé leur inspiration dans le marxisme, et sont à la fois des professeurs et des militants.

La troisième génération est représentée par Jerry H. Bentley et Sanjay Subrahmanyam. Bentley, professeur à l’Université de Hawaï et fondateur du Journal of World History, et depuis 2002 directeur du Center for World History de son université, a travaillé sur les échanges et contacts interculturels à l’époque prémoderne, avec Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times (1993). Sanjay Subrahmanyam, formé à l’Université de Delhi, professeur à l’Université de Californie (UCLA), était au départ historien de l’économie de l’Inde du Sud, avant de publier The Portuguese Empire in Asia, 1500-1700: A Political and Economic History (1993). Ses derniers travaux se concentrent sur les liens entre le Tage et le Gange et entre les Moghols et les Francs.

On peut ajouter le nom de Patrick Manning, qui a beaucoup fait pour le développement de la world history à partir des années 1980 aux États-Unis. Manning, auteur d’une thèse de doctorat sur l’histoire économique du Dahomey du Sud, réalisée à l’Université du Wisconsin en 1969, a contribué à la mise en place dans cette université, dès les années 1980, d’un programme pionnier d’histoire mondiale, dans la lignée des travaux de son prédécesseur Melville Herskovits. Poursuivant ses recherches sur l’Afrique, il les a inscrites dans une perspective d’histoire mondiale/globale, entreprenant en particulier une histoire « globale » du commerce des esclaves [14].

A partir des années 1990, les ouvrages d’histoire mondiale ont proliféré aux États-Unis ; parmi les livres de référence, on peut citer notamment A World History de William H. McNeill (1998), Navigating World History: Historians Create a Global Past (2003) de Patrick Manning, ou Holt World History: The Human Journey (2005) d’Akira Iriye [15]. Dans Navigating World History, qui se veut un « guide » pour aider le lecteur à s’orienter, à « naviguer » dans un domaine de plus en plus vaste, Manning inclut plus de mille titres, dont plus de la moitié datent d’après 1990, ce qui illustre bien le caractère récent de ce courant et son essor quasi-exponentiel. Ane Lintvedt a elle aussi mesuré la croissance frappante du nombre des travaux d’histoire mondiale/globale aux États-Unis dans les années récentes [16]. Cet extraordinaire engouement s’est poursuivi dans la décennie 2000, avec par exemple la création de la revue Globality Studies Journal, publiée depuis 2006 par le Center for Global History (New York).

De la world history à la global history

Si le terme de world history a dominé dans les débuts, peu à peu cette appellation s’est vue concurrencée par celle, proche, mais distincte, de global history. Ainsi en 1989 l’historien Bruce Mazlish a réuni un petit groupe d’universitaires autour du projet d’une “New Global History Initiative” (NGH). De cette entreprise est né l’ouvrage Conceptualizing Global History, paru en 1993, qui se veut un manifeste en faveur de la global history, par opposition à la world history [17]. Mazlish définit l’objectif de la global history comme l’analyse de la naissance et de l’évolution du phénomène de « globalization ». D’où en français une ambiguïté de traduction de l’expression « global history », puisque l’adjectif anglais « global » se traduit traditionnellement en français par « mondial », et « globalization » par « mondialisation ».

Pour Mazlish, l’histoire globale serait la meilleure manière d’étudier le monde de plus en plus interdépendant et interconnecté qui est le nôtre depuis quelques décennies, et d’analyser la société « globalisée » qui en découle. Pour lui, l’histoire globale devrait même devenir une nouvelle période de l’histoire, après l’histoire moderne et l’histoire contemporaine. Elle se centrerait sur l’histoire de la mondialisation économique, technologique, culturelle, etc., et des processus qui y sont liés, comme l’émergence d’une société de consommation planétaire, l’exploration de l’espace, la menace nucléaire, les risques technologiques, les problèmes environnementaux. Selon lui, ces phénomènes, qui ont comme caractéristique de transcender les frontières des États, peuvent être beaucoup mieux étudiés d’un point de vue global que d’un point de vue national, régional, ou local.

Un courant qui se structure sur un plan transnational

La création récente de réseaux continentaux d’histoire globale – l’European Network in Universal and Global History (ENIUGH) en 2000, le Réseau africain d’histoire mondiale en 2009, la Asian Association of World Historians (AAWH) en 2008, chapeautés par le Network of Global and World History Organizations (NOGWHISTO, créé en 2010), et les congrès qu’ils organisent, de même que les congrès annuels de la World History Association, à quoi s’ajoute la création de nouvelles revues comme en France la revue Monde(s). Histoire, espaces, relations, créée en 2012 sous l’impulsion de Robert Frank, apparaissent prometteurs de nouveaux travaux et de synergies transnationales en histoire globale.

D’après : Chloé Maurel (dir.), Essais d’histoire globale, Paris, L’Harmattan, 2013.

[1] Karl-August Wittfogel, Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power, Yale University Press, New Haven, 1957.

[3] Lucien Febvre, « Sur une nouvelle collection d’histoire », Annales ESC, vol IX, n° 1, janv./mars 1954, pp. 1-6.

[5] René Grousset, Histoire universelle, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1987 (première édition 1964).

[6] Jean-Baptiste Duroselle (dir.), Civilisations, Peuples et Mondes. Grande encyclopédie des civilisations depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine,Paris, Lidis, 1966 (7 vol,).

[7] Arnold Toynbee, A Study of History, 1934-1961, 12 vol., Oxford University Press, États-Unis ; Étude de l’histoire, trad. de l’anglais par Jacques Potin et Pierre Buisseret, L’Histoire, Paris, Payot, 1996.

[8] Krystof Pomian, “World History: histoire mondiale, histoire universelle”, Le Débat, n° 154, 2009/2 ; Gilbert Allardyce, « Toward World History: American Historians and the Coming of the World History Course », Journal of World History, vol. 1, n° 1, 1990.

[12] Andre Gunder Frank, World Accumulation, 1492-1789, Monthly Review Press, 1978 ; et ReOrient: Global Economy in the Asian Age, University of California Press, 1998.

[15] William H. McNeill, A World History, 1998 ; et The Human Web: A Bird’s-Eye View of World History, 2003 ; Akira Iriye, Cultural Internationalism an World Order, 1997 ; et Holt World History: The Human Journey, 2005 ; Patrick Manning, Navigating World History: Historians Create a Global Past, Palgrave-McMillan, 2003.

[16] Ane Lintvedt, « The Demography of World History in the United States, » World History Connected 1, no. 1 (Nov. 2003). Available at http://worldhistoryconnected.press.uiuc.edu/1.1/lintvedt.html.

[17] Bruce Mazlish et Ralph Buultjens, Conceptualizing Global History, Westview Press, 1993.