Il était un géant parmi les historiens. William H. McNeill est décédé vendredi 8 juillet 2016 à Torrington (Connecticut, États-Unis), à l’âge de 98 ans. Père fondateur de la World/Global History, ce pionnier laisse lui derrière une œuvre immense.

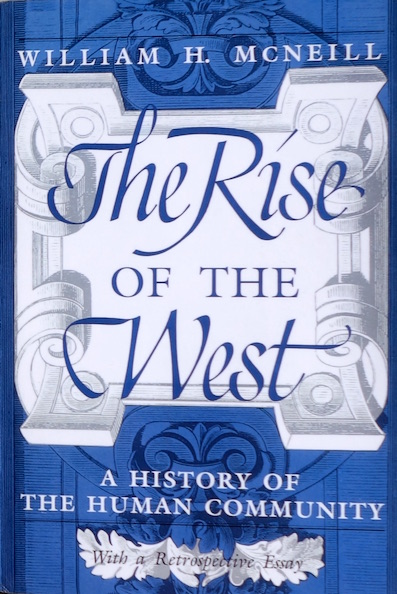

En 1963, William H. McNeill publie The Rise of the West. A History of the Human Community aux Presses de l’Université de Chicago, fruit d’une décennie de travail. Il y étudie l’histoire humaine, à l’échelle du Monde, sur cinq millénaires. Dès sa sortie, l’ouvrage est acclamé par la critique. Il est couronné par le prix National Book Award, catégorie histoire. Dans l’influent New York Times, l’historien Hugh Trevor-Roper ne tarit pas d’éloges, y voyant « le livre le plus savant, le plus intelligent, le plus stimulant, le plus fascinant jamais rédigé. » Cet imposant pavé de plus de 800 pages se vendra à 75 000 exemplaires dans la décennie qui suit.

William H. McNeill n’est pourtant pas le premier à se colleter à une histoire d’ampleur planétaire. Arnold J. Toynbee (A Study of History, 14 tomes, publiés entre 1934 et 1961), Oswald Spengler (Le Déclin de l’Occident, 2 tomes, 1918 et 1922) ou Herbert G. Wells (The Outline of History, 1920), pour ne citer que les plus connus, se sont déjà livrés à cet exercice. La différence est que les travaux de William H. McNeill feront école, amenant des générations d’étudiants à porter un nouveau regard sur l’histoire des autres. Ils encourageront d’autres historiens, d’abord anglo-saxons, puis espagnols, allemands, japonais, indiens, chinois, africains, arabes, et même aujourd’hui français…, à explorer la nouvelle voie d’une histoire mondiale « à parts égales ».

L’histoire globale comme un antidote

Comme l’essentiel des sciences humaines, l’histoire académique a été conçue au 19e siècle, une époque où l’Europe dominait le monde, par ses empires coloniaux et ses politiques d’influence sur les rares États qui échappaient à sa mainmise directe. Les minorités raciales étaient priées de se tenir au service du Blanc, les femmes n’avaient nulle voix au chapitre. Cette histoire académique était souvent raciste. Elle bâtissait notamment des récits nationaux fondant la légitimité des conquêtes – le mythe de Charles Martel écrasant les troupes « arabes » à la bataille de Poitiers en fournit un exemple… Comme toute histoire en train de s’écrire, elle était subjective : elle entendait expliquer le présent à la lumière du passé. Le présent manifestait une supériorité militaire et géopolitique écrasante de l’Occident. D’où une histoire téléologique, s’efforçant de déterminer le ou les facteurs qui avaient amené à cet état de choses – dont on ne pouvait deviner à l’époque qu’il serait transitoire.

.

.

William H. McNeill, comme il le souligne dans sa préface à l’édition révisée de The Rise of the West, sous-titrée With a Retrospective Essay (publiée en 1991, University of Chicago Press), voyait ce livre comme un antidote aux vision d’Oswald Spengler et d’Arnold Toynbee (pour lequel il conserva toute sa vie un très grand respect). Dans leurs ouvrages respectifs, ces deux auteurs concevaient les civilisations comme des entités autonomes voire figées dans leur essence – même si, dans la vision organiciste d’Oswald Spengler, une civilisation était tel un être vivant, croissant vigoureusement avant de décliner et de s’éteindre. Dès cet ouvrage de 1963, William H. McNeill ambitionnait de revoir à nouveaux frais l’histoire, de la libérer du déterminisme eurocentré. Il confesse que la première édition était entachée de défauts – ne serait-ce que parce que les sources disponibles à cette époque surévaluaient systématiquement le rôle des Européens dans l’histoire mondiale.

En 1991, les travaux de William McNeill et de ceux qui l’avaient rejoint avaient entraîné la fusion de nombre de département d’area studies (des laboratoires d’enseignement supérieur spécialisé dans l’étude d’aires culturelles données) autour de cursus généraux en World History. Des chercheurs influents avaient produit des études séminales… L’histoire mondiale n’était désormais plus documentée ni enseignée de la même façon. Il y avait eu un avant et un après The Rise of the West – même si cet ouvrage, relu après le nettoyage historiographique qu’il avait contribué à engendrer, semble désormais souffrir, à son tour, d’eurocentrisme, car rédigé à la lumière de sources qui étaient alors, à l’époque, forcément eurocentrées.

Aux sources des histoires connectée et environnementale

Le grand apport de The Rise of the West a été de s’attarder sur les données démographiques (élaborant une démarche réellement transdisciplinaire), de prendre en compte le temps long et les grands espaces (cinq millénaires d’histoire, le Monde pour terrain), de procédéer par jeux d’échelles et de souligner ainsi que la dynamique de l’Occident était au plus vieille de cinq siècles. Que cette dynamique s’était nourrie des apports orientaux. Et que les civilisations, comme les gens, ne vivaient qu’en échangeant, que ce soient des biens, des coups, des gènes ou des germes. « Le moteur des changements sociaux, insistait William H. McNeill, est le contact avec des étrangers dépositaires de techniques nouvelles et non familières. (…) On ne peut concevoir d’histoire mondiale qui ne prenne pas en compte la circulation des idées et des techniques. » Ce faisant, William H. McNeill ne faisait pas que rédiger le premier ouvrage, à proprement parler, d’histoire globale. Il semait aussi les graines à venir d’une histoire connectée magnifiquement relayée par Jerry H. Bentley, et aussi celles d’une histoire environnementale, incarnée aujourd’hui, entre autres, par son fils John R. McNeill, avec lequel il a cosigné, en 2003, le superbe et synthétique essai d’histoire mondiale environnementale The Human Web: A Bird’s View of World History (W.W. Norton & Company).

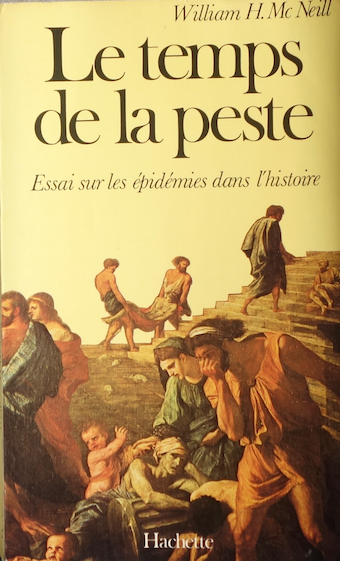

Né à Vancouver (Canada), William H. McNeill a passé les quarante ans de sa carrière d’enseignant-chercheur à l’Université de Chicago (1947-1987), signant une vingtaine de livres. Mentionnons juste deux d’entre eux, qui ont eu la chance insigne (à l’inverse de The Rise of the West) d’avoir été traduits en français – même si ils sont épuisés). Plagues and Peoples (Anchor Press Book, 1977), a été traduit par Claude Yelnick sous le titre Le Temps de la peste. Essai sur les épidémies dans l’histoire (Hachette, 1978). Et The Pursuit of Power: Technology, Armed Force, and Society since A.D. 1000 (The University of Chicago Press, 1982), est devenu, traduit par Bernadette et Jean Pagès, La Recherche de la puissance. Technique, force armée et société depuis l’an Mil (Économica, 1992). Ces deux ouvrages développent un regard complémentaire, quasi biologique, des évolutions des sociétés, que ce soit à travers le prisme des épidémies ou celui de la technologie guerrière. Ils n’ont pas pris une ride et s’imposent comme des classiques fondateurs d’une histoire environnementale innovante, prise au sens large. Respect.