L’histoire de l’océan Indien met souvent l’accent sur les diasporas arabes, persanes, gujaratis ou cholas, dans la formation de réseaux commerciaux qui s’étagent sur presque trois millénaires. On sait le rôle des diasporas indiennes dans l’implantation du bouddhisme et de l’hindouisme en Asie du Sud-Est. On connaît l’importance des Arabes et Persans dans la diffusion de techniques commerciales et financières qui précèdent les réussites génoises ou vénitiennes en la matière. Mais, comme souvent, les diasporas commerciales africaines restent partiellement dans l’ombre. Leur rôle a pourtant été déterminant dans l’ouest de l’océan Indien : c’est en particulier la société swahilie, implantée dans des sites portuaires et urbains le long d’un corridor allant de Mogadiscio aujourd’hui jusqu’au sud du Mozambique, qui doit être mise à l’honneur pour sa pérennité, sa spécialisation commerciale presque exclusive, sa capacité aussi à s’adapter aux changements de l’histoire globale.

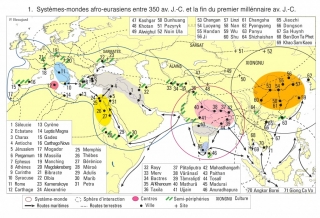

Si l’on recherche les origines de cette population originale il faut d’abord souligner qu’un commerce est-africain, dans l’océan Indien, pourrait avoir débuté dès l’âge du Bronze. On a en effet retrouvé des formes précoces de mil spécifiquement africain, en Arabie ou dans le nord de l’Inde, dès la fin du 3e millénaire avant l’ère commune. De même, dès 2500 avant notre ère, les objets fabriqués en résine de trachylobium, plus connue sous le nom de copal, auraient voyagé d’Afrique de l’est vers la Mésopotamie. On ne sait cependant pas si ces transferts ont fait partie d’un commerce régulier, ni même si des Africains en étaient les acteurs : il faut donc rester assez prudent malgré ces présomptions. En revanche, c’est sans doute au 1er siècle av. J.-C. que la côte est africaine est indubitablement entrée dans le grand commerce de l’océan Indien. Si, jusqu’alors, des navigateurs égyptiens, hellénistiques ou romains, avaient fréquenté la région via la mer Rouge, c’est bien juste avant notre ère que la structure future des échanges se met en place. Des commerçants, pour l’essentiel arabes et indiens, viennent désormais régulièrement chercher de l’ivoire pour le transporter dans les ports situés sur le parcours reliant la mer Rouge, le golfe Persique et la côte indienne. Au début de notre ère, le port de Rhapta, dominé par des Yéménites, marque une réelle institutionnalisation de ces échanges (voir chronique du 24 mai sur ce blog).

La légende voudrait que les premiers marchands arabes soient à l’origine du peuplement swahili… Il est beaucoup plus probable que les premiers Swahilis aient été en continuité avec des populations bantoues pratiquant l’agriculture mais dotées assez tôt d’une réelle technologie maritime [Horton et Middleton, 2000, pp. 37-46]. L’idée d’une origine purement arabe des Swahilis est donc aujourd’hui complètement abandonnée même si les interactions matrimoniales entre Africains et Arabes ou Persans seront nombreuses, constituant ainsi une population en partie métissée. Il n’en reste pas moins que l’identité swahilie se maintiendra au cours des siècles, absorbant les individus extérieurs et contrôlant souvent ses alliances matrimoniales (notamment au 18e siècle face aux conquérants omanais) pour ne rien perdre de son pouvoir commercial. Par ailleurs, ce métissage n’est pas une réelle surprise et résulterait de l’intégration de l’Afrique de l’Est comme périphérie du système-monde, entre 6e et 10e siècle [Beaujard, 2007, p. 43], laquelle imposait un lien fort entre les courtiers africains que furent les Swahilis et les commerçants de longue distance, de fait largement musulmans.

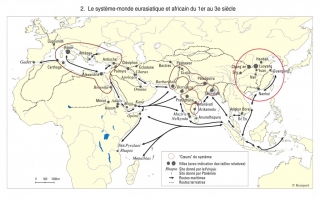

Aux premiers siècles de notre ère, ce « commerce pré-swahili » a incontestablement pâti de la disparition de l’Empire romain, laquelle devait raréfier les voyages via la mer Rouge, laissant donc toute la place aux Orientaux. À leur place, des commerçants perses sassanides viennent de fait, au 6e siècle, s’approvisionner en esclaves. C’est avec la montée de l’islam, au 7e siècle, que le commerce swahili allait prendre toute sa dimension. Le premier califat omeyyade, plutôt centré sur la Syrie et la Méditerranée, laissait une certaine liberté à des groupes musulmans dissidents pour développer le commerce de l’océan Indien. Ce sont les Kharidjites de Bassora et leurs alliés Ibadites d’Oman qui allaient saisir l’opportunité, en développant d’abord le commerce des esclaves destinés à assainir les marais du sud de l’Irak, à partir des ports négriers de Pemba et de Zanzibar. Sous le califat abbasside, après 750, l’ivoire deviendrait une denrée de plus en plus importante, réexportée par les Arabes vers l’Inde et surtout la Chine [Horton et Middleton, pp. 75-76] tandis que la demande d’esclaves devait faiblir suite à la révolte de ces derniers en Irak (868). À côté de ces deux produits, c’est aussi le bois de construction qui est exporté (bois dur et poteaux extraits de la mangrove), la corne de rhinocéros (à destination de la Chine), l’ambre gris utilisé dans la parfumerie, enfin les carapaces de tortue servant à fabriquer des peignes… Au total, le commerce entre le golfe Persique et l’Afrique de l’Est était devenu régulier, voire routinier, dès les 9e et 10e siècles.

La liaison avec la mer Rouge allait cependant reprendre aux 10e et 11e siècles sous l’impulsion de la dynastie égyptienne des Fatimides. Ces derniers viennent d’abord en Afrique de l’Est pour l’or (exploité dans la région du Grand Zimbabwe) qu’ils fondent ensuite pour obtenir le dinar, véritable monnaie de référence de l’époque. Ils y exercent aussi, en partie pour répondre à des besoins byzantins et européens, une forte demande pour l’ivoire. C’est enfin le cristal de quartz qui rejoint les produits traditionnellement exportés et sera remarquablement travaillé dans les ateliers cairotes. Sur cette lancée, les marchands swahilis deviennent plus ambitieux, allant peut-être jusqu’à fréquenter le port d’Aden au 13e siècle [ibid., p. 81]. Et de fait les marchands d’Aden concurrencent activement ceux venus d’Égypte ou originaires du Golfe dans le commerce est-africain. Ils s’intéressent notamment à l’or, permettant à la ville swahilie de Kilwa de devenir le centre régional incontesté de ce trafic. C’est au 15e siècle que les marchands indiens, notamment de Cambay, deviennent sans doute prépondérants, apportant riz, blé, indigo, savon, cornaline, huile, poterie vulgaire et surtout du textile : la production textile swahilie pourrait alors avoir diminué, voire disparu [ibid., p. 82] au profit de ces tissus et vêtements prestigieux importés…

À partir du 16e siècle le commerce swahili change de nature avec l’intrusion portugaise, puis la conquête omanaise. Les Portugais s’implantent dans les ports swahilis et cherchent à monopoliser le commerce de l’or et de l’ivoire, tant avec l’intérieur que vers l’extérieur, en créant des forts militarisés. Mais ils ne gênent que marginalement les affaires de la diaspora qui, étant moins présente sur l’or et sur l’ivoire, se replie sur une multitude d’autres produits d’exportation (copal, ambre gris, bois de construction, coquillages, esclaves et plusieurs produits alimentaires, céréales, noix de coco, vinaigre, coprah). Il en ira de même au 18e siècle après la conquête par Oman des forts portugais en Arabie du Sud puis, dans la foulée, sur la côte est-africaine. Le commerce swahili connaît alors son âge d’or, se développant sur l’ivoire et les esclaves (à destination des plantations omanaises, comme des établissements français sucriers des Mascareignes et de Madagascar) en dehors des taxations omanaises. Au début du 19e, c’est la production du clou de girofle sur Zanzibar et Pemba qui fournit une autre recette d’exportation. Les choses commenceront à changer en 1832 avec l’établissement de la capitale du sultanat à Zanzibar (au lieu d’Oman), la militarisation de la côte et la saisie progressive du commerce swahili par les Omanais, enfin avec la mainmise anglaise sur l’administration du sultanat après 1888.

Cette chronologie étant posée, il importe aussi d’analyser la structure des échanges des marchands swahilis, tant avec leurs partenaires étrangers, Arabes ou Indiens, qu’avec leurs fournisseurs de l’intérieur. Ce qui frappe d’emblée, c’est la remarquable capacité de ces commerçants à ne pas régler leurs achats intérieurs de produits destinés à l’exportation via le transfert de produits importés. Plus précisément, ils paient l’or, l’ivoire, les esclaves, obtenus à l’intérieur du continent, en remettant d’abord leur propre production urbaine de textile, de produits métalliques (fer et cuivre), ou de coquillages. Ce n’est qu’accessoirement qu’ils transmettent les perles et pièces de verre d’importation, la céramique chinoise ou les textiles indiens, tout au moins jusqu’au 15e siècle. Ces produits serviraient longtemps de marqueurs sociaux, d’indicateurs de statut et de bon goût, et à ce titre seraient jalousement conservés dans une société où le waugwana, le statut de « patricien » est assimilable à une élégance, une culture, un style spécifique. Tout se passe donc in fine comme si les commerçants swahilis échangeaient ces signes importés de statut social contre leur propre production urbaine. Mais avec, à travers la médiation des produits exportés de l’intérieur, une conséquence économique potentiellement désastreuse : la relégation des populations non côtières dans un statut de fournisseur de produits primaires non transformés, dont la « fabrication » relève moins de l’économie que du brigandage (razzias esclavagistes) ou du pillage des ressources naturelles (massacre des éléphants et rhinocéros). Il en irait de même des monnaies obtenues parfois dans l’échange : les dinars d’or venus du Yémen resteraient dans l’économie urbaine côtière tandis que seules les pièces locales de cuivre et d’argent circuleraient sur le corridor swahili et, plus marginalement, vers l’intérieur.

Au total, la société swahilie a certainement construit une des diasporas commerciales parmi les plus durables de l’océan Indien. Sa forte culture élitiste, son souci de maintenir les structures de base de son commerce, sa capacité à gérer intelligemment ses contacts avec l’intérieur des terres comme ses alliances extérieures ont assuré son succès sur plus de deux millénaires. En revanche sa faiblesse militaire et surtout sa difficulté apparente à voyager en dehors de la côte africaine ne lui ont pas permis de s’adapter au mieux au contexte, de fait militarisé, de l’économie globale, à partir du 17e siècle.

BEAUJARD P. [2007], « L’Afrique de l’Est, les Comores et Madagascar dans le système-monde eurasiatique et africain avant le 16e siècle », in : L’Afrique et Madagascar, D. Nativel et F. Rajaonah (éds.), Paris, Karthala, pp. 29-102.

HORTON M. et MIDDLETON J. [2000], The Swahili: The Social Landscape of a Mercantile Society, Oxford, Blackwell.