1704, Nouvelles de la république des lettres :

« Description de l’isle Formosa en Asie. Du Gouvernement, des Loix, des Mœurs, & de la Religion des Habitans. Dressée sur les Mémoires du Sieur George Psalmanaazaar, natif de cette isle. Avec une ample & exacte relation de ses voyages dans plusieurs endroits de l’Europe, de la persécution qu’il y a soufferte, de la part des Jésuites d’Avignon, & des raisons qui l’ont porté à abjurer le paganisme, & à embrasser la religion chrétienne réformée. Par le Sieur N. F. D. B. R. Enrichie de cartes & de figures. A Amsterdam, aux dépens d’Etienne Roger, marchand libraire, chez qui on trouve un assortiment général de toute sorte de musique. 1705, in 12, pagg. 406. sans la préface & les tables. D’un caractère plus gros que celui de ces Nouvelles.

Celui qui fait l’occasion & en quelque sorte le sujet de ce livre est né dans l’île Formosa, & par conséquent païen de naissance. On lui donna pour précepteur un jésuite, qui passait pour Japonais & païen comme lui. Ce jésuite le persuada de quitter son pays avec lui, s’imaginant que l’ayant dépaysé, il lui serait facile de le porter à embrasser la religion catholique romaine. Il le mena à Avignon, où il employa, instructions, promesses, & menaces, sans le pouvoir gagner. Notre Japonais persécuté, trouva le moyen d’échapper, & après plusieurs aventures, il arriva dans les Pays-Bas où il rencontra un ministre de l’Église Anglicane, qui eut le bonheur de le persuader. II alla en Angleterre, où il est à présent faisant profession de la religion dominante du Royaume. Il n’avait que dix-neuf ans lorsqu’il sortit de son pays ; mais sa vivacité, sa pénétration, son discernement, & la netteté avec laquelle il conçoit les choses & les exprime doivent lever la prévention qu’on pourrait avoir contre un livre, qui est dressé sur ce qu’on a ouï dire de son pays à un homme, qui en est sorti si jeune, ou sur les Mémoires qu’il en a dressés en latin , qui est de toutes les langues de l’Europe celle qu’il écrit avec le plus de facilité. Il en parle neuf ou dix, qu’il a apprises en très peu de temps. On verra ici des choses fort différentes, de ce qu’on a écrit jusques à présent de l’île Formosa, & même tout à fait contraires.

Ce à quoi on aura bien de la peine d’ajouter foi est ce sacrifice horrible, de plusieurs milliers d’enfants, que les Formosans font à leur Dieu. Si cette relation en est crue, on lui immole dix-huit mille enfants mâles toutes les années ; & cela dans l’espace d’environ cent trente lieues de pays, sans compter ceux que les accidents & les maladies enlèvent. Aucun auteur, qui ait fait mention de l’île Formosa, n’a parlé de ces sacrifices ; & il semble que, quelque peuple que fût un royaume, il n’en faudrait pas davantage pour y éteindre en peu de temps la race des nommes.

C’est une objection qu’on se fait dans la préface, à peu près dans les termes, que nous l’avons proposée. On répond, que ces sacrifices, quelque barbares qu’ils soient, ne sont pas sans exemple. A l’égard du nombre, 1e Japonais a dit plusieurs fois, que leur loi est positive sur le sacrifice de dix-huit mille enfants par an ; mais qu’il ne sait pas, si elle s’exécute à la lettre. Cependant, il semble qu’on le suppose comme un fait incontestable, dans toute la suite du livre. D’ailleurs l’île est fort peuplée, & la polygamie y étant permise, on prétend que les familles y sont fort nombreuses. On oppose à ce fait d’autres faits plus incroyables rapportés au sujet de cette île, par d’autres écrivains. »[1]

Figure 1. Page de titre de l’édition anglaise (1704)

1791, Curiosities of literature :

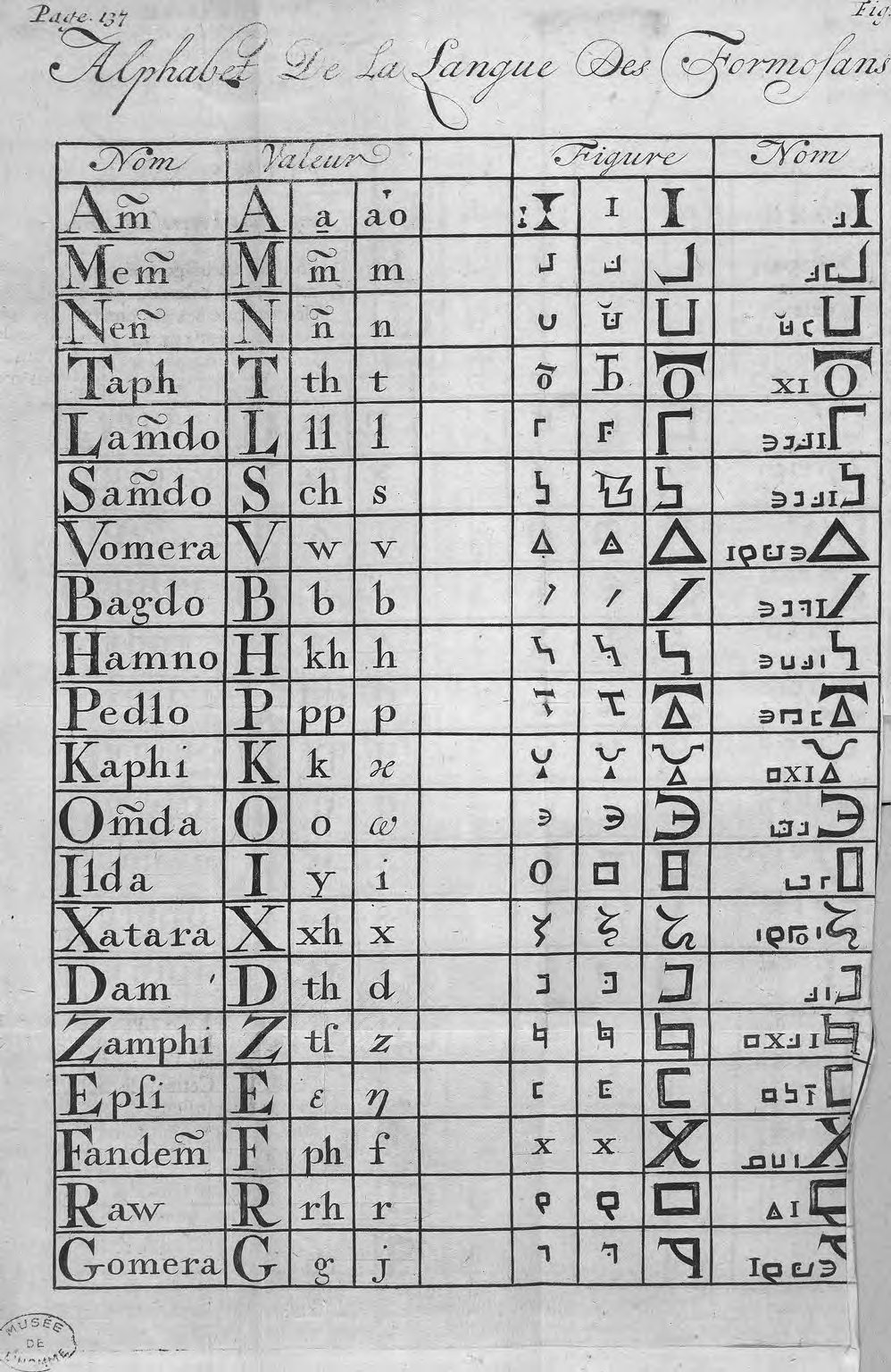

« Georges Psalmanazar, bien connu dans le monde littéraire, surpassa, par le talent de la supercherie, les plus grands imposteurs . Son Île de Formose était une illusion d’une audace inouïe, et entretenue avec autant de bonheur que de savoir. I1 fallait en effet beaucoup d’érudition pour former, sur des principes scientifiques, une langue ainsi que sa grammaire. »[2]

Voici en deux textes qui encadrent le dix-huitième siècle, ce qu’on a pu écrire de celui que nous serons bien obligés de nommer George Psalmanazar. Étonnante imposture en effet, poussée au point que cet auteur reste à ce jour anonyme de son vrai nom. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir laissé ses mémoires, parues à titre posthume en 1765 : Memoirs of ***, commonly known by the Name of George Psalmanazar. Mais s’il semble s’y livrer avec sincérité, il a emporté son nom dans sa tombe.

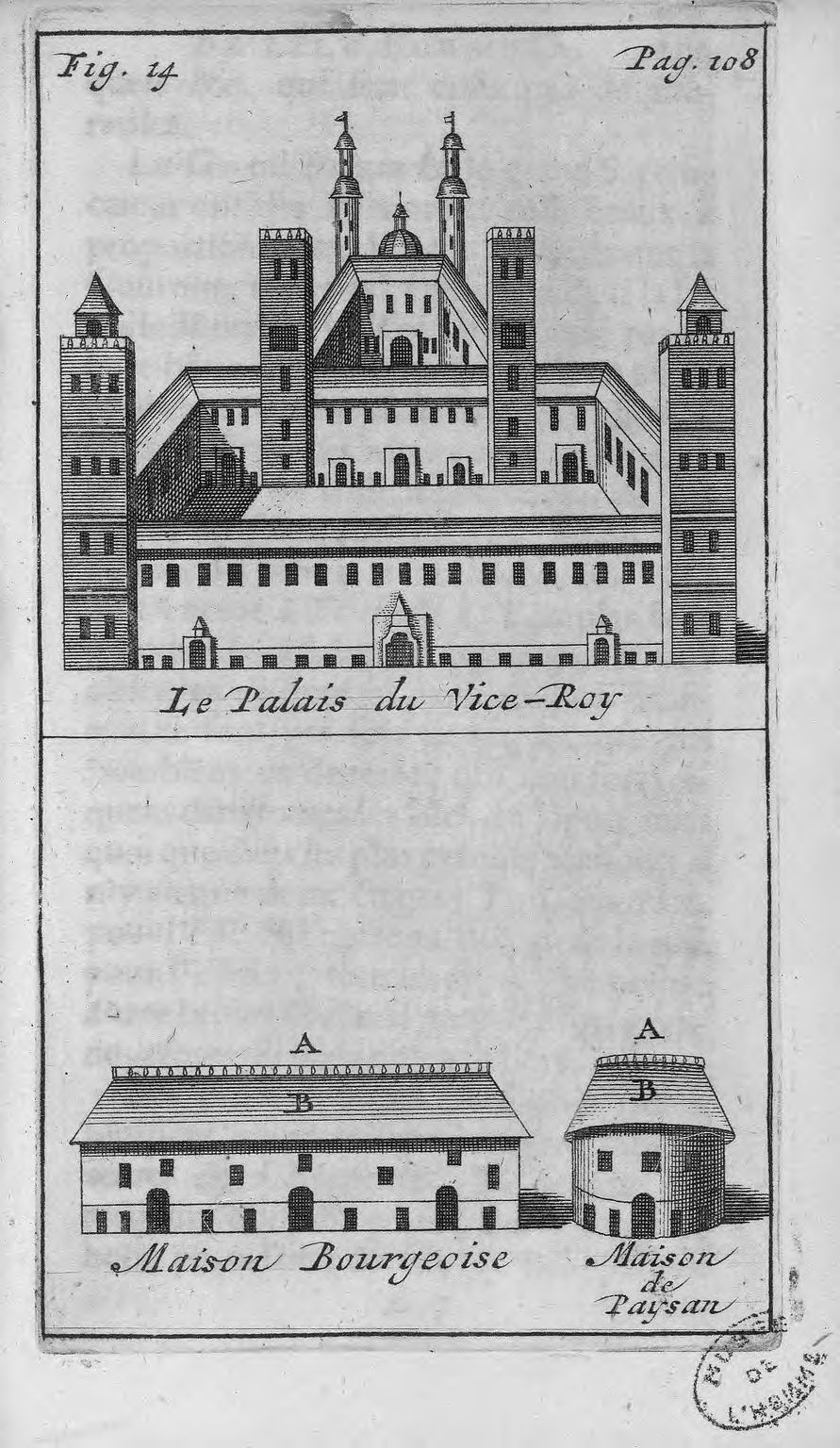

À l’en croire, il serait né de parents catholiques dans le Sud de la France dans les années 1680. Il suivit des études dans une école franciscaine puis dans un collège de jésuites. Brillant selon ses dires, notamment dans les langues, il abandonna vers l’âge de 15 ou 16 ans, et partit. Mais réduit à la misère, il tomba dans la mendicité et décida alors de se faire passer pour un Irlandais catholique persécuté dans son propre pays et en pèlerinage vers Rome. Parvenu au terme de son périple, il changea de rôle et devint un Japonais converti au christianisme. Il traversa ainsi les Pays Bas, où il servit à l’occasion de mercenaire. C’est ainsi qu’il fit la rencontre d’Alexander Innes, qui servait comme chapelain dans un régiment écossais. Il comprit rapidement sa fortune et informa l’évêque de Londres de sa découverte. Il baptisa alors son protégé George Psalmanaazaar, d’un nom vaguement dérivé d’un roi assyrien, Salmanasar, cité dans l’Ancien Testament. Arrivé à Londres en 1703, il fut reçu par l’évêque, Henry Compton, à qui il offrit une Bible traduite en « formosan » ; il devint immédiatement l’attraction. Soumis à examen lors d’une séance de la Royal Society en février 1704, il parvint à l’emporter sur ses deux détracteurs, l’astronome Edmond Halley, puis le jésuite français, Jean de Fontaney, qui revenait d’un long séjour en Chine (1688-1699, 1701-1703). Dès 1704, George Psalmanazar publia un livre dans lequel il décrivit la population, le régime politique, les mœurs, la langue, la religion de Formose : An Historical and Geographical Description of Formosa, Island subject to the Emperor of Japan. L’ouvrage était dédié à l’évêque de Londres, manière de le remercier, mais aussi de se protéger. Le livre fut très rapidement traduit en français, en hollandais, puis en allemand. L’invention de Psalmanazar était totale : maisons, costumes, alphabet…, tout en empruntant des faits ici et là, soit aux descriptions de Formose, soit à celles du Japon, quand ce ne sont les récits des sacrifices aztèques.

Figure 2. Palais royal et maisons (Psalmanazar, 1705, BNF)

Figure 3. Costumes (Psalmanazar, 1705, BNF)

Figure 4. L’alphabet « formosan » (Psalmanazar, 1705, BNF).

Passé de mode, George Psalmanazar se spécialisa dans l’histoire ancienne, notamment dans l’histoire hébraïque, et contribua à la monumentale Universal History from the Earliest Account of Time to the Present, éditée à partir de 1736. Il mourut en 1763.

Le moins qu’on puisse dire, donc, est que l’histoire de George Psalmanazar n’est pas banale. Est-elle pour autant globale ? On pourrait légitimement s’interroger. Quoiqu’il en soit, on y trouvera matière à réflexion sur la distance et sur l’ignorance en un âge de pré-globalisation. Je ne suis pas le premier à remettre à l’ordre du jour cet auteur, célébrité éphémère du Tout Londres au début du 18e siècle. Tzvetan Todorov lui a consacré quelques pages à propos des relations troubles entre histoire et fiction (Todorov, 1991) ; plus récemment, Michael Keevak a publié un ouvrage sur cet imposteur, selon une problématique intéressante (Keevak, 2004). On peut en effet se gausser a posteriori de la crédulité de cette société londonienne qui a réservé un si bon accueil à ce méridional qui se faisait passer pour un Formosan. La question serait plutôt : comment comprendre que le faux a pu paraître vrai ?

La première pensée qu’on pourrait avoir concerne le physique même de George Psalmanazar. Comment un Français, blond semble-t-il, a-t-il pu être pris pour un habitant de l’île de Formose ? La réponse est donnée par l’auteur lui-même :

« Quoique cette île soit dans un climat fort chaud, les habitants ne sont ni basanés, ni olivâtres, comme plusieurs se l’imaginent. Il est vrai que les paysans, les domestiques & tous ceux qui font exposés aux ardeurs du Soleil, ou obligés de travailler à l’air, ont le teint fore brûlé, mais les gens de qualité, les personnes riches & principalement les femmes sont naturellement fort belles & fort blanches. Ils habitent pendant la grande chaleur des souterrains fort frais, & ils ont dans leurs jardins des allées & arbres si touffus, qu’elles font impénétrables aux rayons du Soleil. »[3]

« Ceux donc qui ont cru que les habitants de Formosa étaient olivâtres, doivent à présent se détromper […]. »[4]

L’argument est d’autant plus recevable qu’il s’appuie sur une explication tout à fait plausible au regard des conceptions anthropologiques de l’époque : le degré d’exposition au soleil et l’inégale blancheur en fonction des classes sociales. Mais l’argument, répété une deuxième fois, vise sans doute un auteur particulier, George Candidius (1597-1647), dont la relation vient précisément d’être publiée en 1704, et où le terme « olivâtre » est employé (« olive colour » en anglais).

« Les habitants sont tous sauvages, farouches de regard aussi bien que d’humeur. Les hommes sont hauts, & ont la peau d’un brun tirant sur le noir, ainsi que presque tous les Indiens ; mais ils ne sont pas aussi noirs que les Cafres. En été, ils vont tout nus. Les femmes sont de petite taille, grasses & vigoureuses, d’un teint entre brun & jaune. Elles sont vêtues, & marquent quelque pudeur naturelle dans la plupart de leurs actions ; il n’y a que quand elles se lavent le corps, qu’elles s’exposent aux yeux de tous les passants. »[5]

Or, Candidius a vécu dix ans à Formose, en temps que missionnaire, de 1628 à 1638, et constituait la principale référence qu’on puisse opposer à Psalmanazar. Dans la préface à l’édition française, la critique à l’encontre de Candidius est explicite. Alors que celui-ci explique qu’il n’y a pas de gouvernement central et que dans chaque village, les décisions sont prises grâce des sortes de conseils régulièrement renouvelés et d’assemblées, Psalmanazar balaie cette description, la considérant comme inepte. Il ne rate pas d’ailleurs les invraisemblances de ces « vrais » témoins, comme ce passage où Candidius affirme que les femmes ne peuvent avoir d’enfant avant l’âge de 36 ans, et que jusqu’à celui-ci elles doivent se faire avorter (Candidius, 1704, p. 531).

Par ailleurs, pour comprendre la bonne réception accordée dans un premier temps à l’ouvrage de Psalmanazar, il importe de souligner la charge qu’il porte contre les jésuites. Ce qui prend sens dans le contexte des tensions entre protestantisme et catholicisme, mais aussi par rapport aux agissements des jésuites en Asie orientale :

« Il y a longtemps qu’on soupçonne les Jésuites de n’aller dans les Indes, à la Chine, au Japon, etc., que dans des vues purement humaines. L’or, les perles, les diamants sont, dit-on, bien plus vraisemblablement l’objet de leurs longs et périlleux voyages, que le zèle de la gloire de Dieu & le désir de la conversion des idolâtres au christianisme. Comme ils sont déjà les maîtres dans les principales cours d’Europe, ne pourrait-on pas raisonnablement penser, en les voyant s’insinuer si avant auprès de ces grands potentats de l’Asie (qui sont assurément les plus riches monarques du monde) qu’ils ont dessein de se rendre un jour les arbitres de l’univers ? »[6]

La Compagnie de Jésus fut officiellement créée en 1540. Dès 1542 François Xavier débarquait à Goa et y fondait un collège de jésuites ; en 1549, il arrivait au Japon. En 1640, la Compagnie célébrait son centenaire, et son succès, mais lors de la deuxième moitié du 17e siècle, les controverses se multiplièrent. Or, la querelle des rites chinois aboutit en 1704 à l’interdiction de ceux-ci par un décret de Clément XI. Il est évident que le livre de Psalmanazar entendait profiter de cette perte de légitimité pour échapper aux contradictions que pourraient apporter les seuls vrais connaisseurs de l’Asie à l’époque. Se faire passer pour une victime des jésuites contribuait à la captatio benevolontiæ.

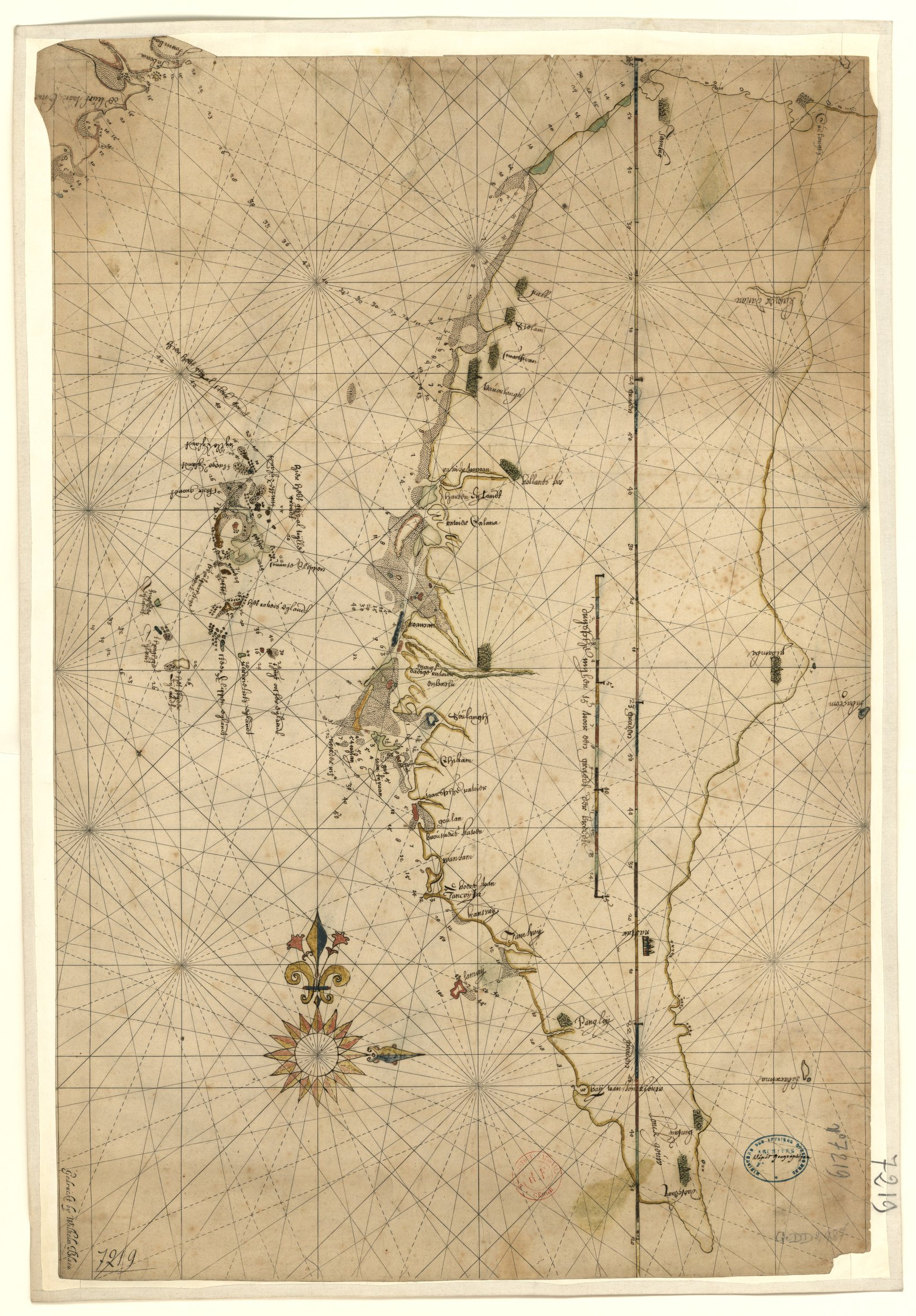

Enfin, Psalmanazar s’inscrit dans une lacune géographique. Repérée au 16e siècle par les Portugais qui lui donnèrent son nom, Ihla Formosa, « Belle Île », elle reste au début du 18e siècle fort mal connue. Certes, les marchands hollandais s’y implantèrent dans les années 1620, mais ils en furent chassés en 1662 par Koxinga, corsaire chinois au service des Ming déchus. L’implantation des Hollandais a donc été limitée dans le temps, mais aussi dans l’espace. Au début du 18e siècle, la connaissance géographique par les Européens de certaines régions du Monde est souvent réduite au simple trait de côte.

Figure 5. Carte hollandaise de Formose, dessinée par Willem Blaeu, début du 17e siècle (BNF)

Le principal établissement de la VOC était le fort Zeelandia, établi sur une langue de sable la mettant à l’abri de la terre et offrant un accès direct à la pleine mer.

Figure 6. Vue de la ville de Taiowan et du fort Zeelandia, 17e siècle (BNF)

Et Psalmanazar joue de cette distance. Il démultiplie les îles et celle décrite par Candidius ne serait tout simplement pas la bonne.

Figure 7. La carte du Japon, d’après Psalmanazar (1705, BNF) : Formose ne constituerait qu’une des îles de l’archipel

L’auteur de la préface de l’édition française, N.F.D.B.R., qui pourrait très bien être Psalmanazar lui-même, va encore plus loin et opère une réfutation de sa description en l’assimilant à une synecdoque abusive.

« Depuis les côtes de la Chine jusqu’au Japon, il y a une chaîne d’îles qui remplit une étendue de mer de plus de 200 lieues en longueur. Ces îles sont au nombre de 1000, ou 1200, petites ou grandes, la plupart désertes & inhabitées. Proche de cette partie de Formosa appelée le grand Peorko, à la distance d’une lieue ou environ, en tirant vers la Chine, il y a une petite île à l’extrémité de laquelle les Hollandais ont bâti un fort, fur une petite dune, qu’ils ont nommé Tiowan ou Thyovan ayant répandu leur colonie tout autour. Cette petite île était déjà habitée par quelques montagnards fort sauvages, & c’est apparemment de ces gens-là dont Candidius veut parler. Il appelle cette petite île Formosa, parce qu’elle en est toute proche, & que le nom de celle-ci étant plus connu, les Hollandais s’en sont toujours servis peur désigner le lieu de leur colonie ; car la véritable île de Formosa, où plutôt les cinq îles connues en Europe, sous le nom de Formosa, à la Chine, sous celui de Pak-Ando, & que les naturels nomment Gad-Avia, n’ont jamais été, ni en tout ni en partie, en la possession des Hollandais. Peut-être aussi que Candidius a cru que ces îles, étant si voisines les unes des autres, il ne devait pas y avoir beaucoup de différence dans les coutumes de tous ces insulaires, & que n’ayant jamais été à Formosa, non plus que les Hollandais qui, quoi qu’ils y commercent depuis plusieurs années, n’ont pas la liberté de s’avancer dans les terres de cette île, comme on le verra par la suite de cet ouvrage, il a jugé des mœurs & des coutumes des Formosans, par ce qu’il a vu pratiquer aux environs du Fort de Tyowan. Je m’explique davantage : si quelques Japonais venaient en Europe, & obtenaient la permission du Roi ou de la Reine d’Angleterre de s’établir dans quelques-unes des îles Hébrides ou Westerns, ou des Orcades ou de Shetland, qu’ils y eussent un fort avec une colonie, sans néanmoins qu’il leur fût permis d’approcher les côtes d’Écosse ou d’Angleterre, que pour leur commerce. Si quelqu’un d’entre eux s’avisait de publier au Japon une description de ces deux royaumes, ne jugeant des lois, des mœurs, des coutumes, des richesses, du gouvernement & de la religion de ce beau pays, que par ce qu’il aurait oui dire, ou qu’il aurait pu remarquer, parmi les habitants naturels du lieu où ils se seraient établis, & qu’il soutint que c’est dans un tel pays, & chez une telle nation qu’ils ont une colonie pour faciliter leur commerce avec ces peuples barbares (car il n’y a point de doute qu’ils ne passassent pour tels dans leur esprit) à quel reproche ne s’exposerait pas un tel écrivain ? principalement si un Anglais ou un Écossais allait au Japon, & se hasardait de les vouloir détromper, en leur donnant lui-même une description exacte de son pays. »[7]

Au-delà de l’invention et du faux, il y a une vraie maîtrise de la question des points de vue et des jeux de miroir. L’auteur comprend très bien les limites de la connaissance globale des Européens et en inversant la perspective, il met à nu les risques de l’européocentrisme. Psalmanazar, dans la nouvelle préface de la deuxième édition anglaise, parue dès 1705, multiplia les réponses aux objections, signe d’un certain scepticisme à l’encontre de sa description. Mais ce n’est qu’en 1747, de façon anonyme, qu’il reconnut son imposture dans un chapitre de l’ouvrage d’Emanuel Bowen, Complete System of Geography, où il parle du « prétendu Formosan ». L’imposture avait laissé place à la mauvaise conscience.

Bibliographie

Candidius G., 1704, « A short Account of the Island of Formosa in the Indies, situate near the Coast of China ; ad of the Manners, Customs, and Religions of its Inhabitants » ,1704, A Collection of Voyages and Travels, Londres, Awnshm & John Churchill, Vol. I, pp. 526-533.

-, 1706, « Relation de l’état de l’île Formose, écrite par George Candidius, ministre du Saint Évangile, envoyé dans cette île pour la propagation de la foi chrétienne », in : Recueil des voiages qui ont servi à l’établissement et aux progrès de la Compagnie des Indes orientales, formées dans les Provinces Unies des Païes-bas, Vol. 5, Amsterdam, Étienne Roger.

D’Israeli I., 1791, Curiosities of literarure, Londres, J. Murray.

Imbault-Huart C., 1893, L’île Formose. Histoire et description, Paris, Ernest Leroux.Michael Keevak, 2004, The Pretended Asian : George Psalmanazar’s Eighteenth-Century Formosan Hoax, Wayne State University Press.

Psalmanazar G., 1704, An Historical and Geographical Description of Formosa, Island subject to the Emperor of Japan, Londres.

-, 1705, An Historical and Geographical Description of Formosa, Island subject to the Emperor of Japan, Londres, 2nde édiction avec une nouvelle préface.

-, 1765, Memoirs of ***, commonly known by the Name of George Psalmanazar, Londres (2e éd.).

Todorov T., 1991, Les morales de l’histoire, Paris, Grasset.

Notes

[1] Novembre 1704, Nouvelles de la République des lettres, Amsterdam, pp. 511-514.

[2] Isaac D’Israeli, 1791, Curiosities of literarure, Londres, J. Murray, p. 142, trad. de l’anglais.

[3] George Psalmanazar, 1705, Description de l’île Formosa en Asie, Amsterdam, Estienne Roger, pp. 103-104.

[4] Ibid., p. 105.

[5] « Relation de l’état de l’île Formose, écrite par George Candidius, ministre du Saint Évangile, envoyé dans cette île pour la propagation de la foi chrétienne », in : 1706, Recueil des voiages qui ont servi à l’établissement et aux progrès de la Compagnie des Indes orientales, formées dans les Provinces Unies des Païes-bas, Vol. 5, Amsterdam, Étienne Roger, p. 75.

[6] George Psalmanazar, 1705, Description de l’île Formosa en Asie, Amsterdam, Estienne Roger, préface, pp. III-IV.

[7] Ibid., pp. XIX-XXII.