Les grandes navigations chinoises du premier tiers du 15e siècle sont sans doute un lieu commun de l’histoire globale. Elles n’en sont pas moins un fait majeur qui a le paradoxe de constituer un non-événement. Cependant, je préfère le souligner d’emblée et l’assumer, les interprétations qui suivent ne sont que de frêles esquisses dont l’erreur n’est pas forcément absente. L’histoire globale est aussi cela : une recherche à venir et un projet d’écriture permettant de nouer des archives éparses d’horizons divers.

On le sait, les documents chinois sur les sept grandes expéditions menées par l’eunuque Zheng He entre 1405 et 1433 manquent suite à la destruction d’une grande partie des archives les concernant. Il demeure cependant quelques textes, dont celui de Ma Huan (ca. 1380-1430), le Ying-yai Sheng-lan (L’Étude globale des rivages des océans). Ma Huan participa à plusieurs de ces expéditions, notamment la dernière, et fit partie de ceux qui en 1432 visitèrent La Mecque, point ultime de ces voyages.

Voici, partiellement, ce qu’il écrit à propos du pays de La Mecque :

« Mettant les voiles à partir du pays de Ku-li [Calicut], vous allez vers le sud-ouest ‒ le point shen sur le compas ; les bateaux voyagent durant trois lunes, et atteignent alors l’embarcadère de ce pays. Le nom étranger pour celui-ci est Chih-ta [Jedda] ; il y a un grand chef qui le contrôle. De Chih-ta vous allez vers l’ouest [en réalité vers l’est], et après un jour de voyage, vous atteignez la ville où les rois résident ; cette capitale est appelée Mo-chieh [La Mecque].

Ils professent la religion musulmane. Un saint homme exposa et répandit cette loi en l’enseignant à travers le pays, et jusqu’à aujourd’hui, les gens de ce pays observent tous les règles de cette loi dans leurs actes, sans jamais commettre la moindre transgression.

Les gens de ce pays sont vigoureux et de belle apparence, leurs membres et leurs visages sont de couleur violet très foncé.

Les hommes coiffent leurs têtes d’un turban ; ils portent de longs vêtements ; à leurs pieds, ils mettent des chaussures de cuir. Les femmes portent toutes un voile sur leurs têtes, et vous ne pouvez pas voir leurs visages.

Ils parlent la langue A-la-pi [arabe]. La loi de ce pays interdit de boire du vin. Les mœurs de ces gens sont pacifiques et admirables. Il n’y a pas de familles misérables. Ils observent tous les préceptes de leur religion, et les contrevenants sont peu nombreux. En vérité, c’est un pays très heureux.

Pour les rites du mariage comme pour ceux des funérailles, tous les conduisent en accord avec les règles de leur religion.

Si vous voyagez d’ici pendant environ la moitié d’un jour, vous arrivez à la mosquée de la salle céleste ; le nom étranger pour cette salle est K’ai-a-pai [Kaaba].

[…]

En la cinquième année du règne de Hsuän-te [1430], un ordre de la cour impériale fut reçu enjoignant le grand eunuque Cheng Ho et d’autres de gagner tous les pays étrangers pour y lire les décrets impériaux et accorder des récompenses.

Lorsque une partie de la flotte atteignit le pays de Ku-li, le grand eunuque Hung vit que ce pays envoyait des hommes pour voyager jusqu’ici ; sur ce, il choisit un interprète et d’autres personnes, sept hommes en tout, et les envoya avec un chargement de musque, d’objets en porcelaine, et d’autres choses ; ils joignirent un bateau de ce pays et partirent là-bas. Cela leur prit un an d’aller et revenir.

Le roi du pays de Mo-chi’eh dépêcha également des envoyés qui portèrent quelques articles locaux, accompagnèrent les sept hommes, dont l’interprète, qui avaient été envoyés là-bas, et présentèrent les objets à la cour. »[1]

Le texte comprend donc deux parties : d’abord, un résumé assez général des mœurs locales, fortement liées à l’islam ; ensuite, un bref récit de son propre voyage à La Mecque, alors qu’il accompagnait Zheng He lors la septième grande expédition chinoise vers les « mers occidentales » (1431-1433).

Face à ce témoignage, il existe des documents arabes, dont la recension reste cependant à faire. Je n’en citerai qu’un, trouvé dans un ouvrage de l’historien égyptien Ahmad al-Maqrīzī (1364-1442) :

« L’an 835 [1431/1432], plusieurs jonques chinoises étant venues trafiquer sur les côtes de l’Inde, deux d’entre elles chargées de porcelaine, de soie, de musc et autres objets de prix, se détachèrent des autres, et allèrent aborder au port d’Aden. Mais n’ayant pas pu trouver à y vendre leurs marchandises, à cause de l’état malheureux où le Yémen se trouvait à cette époque, le commandant des deux jonques écrivit au shérif Aboul-berekat Ibn Hasan, émir de La Mecque, et à Saad-ed-Din Ibrahim, inspecteur de Djiddah, leur demandant une autorisation pour venir débarquer au port de cette ville. Les deux officiers ayant consulté le sultan, et lui ayant représenté que le commerce avec les Chinois lui procurerait une branche de revenus considérable, il ordonna de leur accorder la permission qu’ils avaient demandée, et de les recevoir avec toutes sortes d’honneurs. »[2]

Ces jonques, dont l’arrivée est présentée ici comme accidentelle, font-elles partie de la septième et dernière expédition de l’amiral chinois Zheng He ? Ma Huan écrit que les sept Chinois qui sont parvenus à Jedda et à La Mecque ont voyagé sur des navires indiens, ou arabes (le texte est un peu flou) ; il ne mentionne pas de jonques chinoises. Pourtant, le reste du texte d’al-Maqrīzī correspond de façon assez juste au fait que les Chinois qui parviennent à Jedda font partie d’une flotte plus vaste arrivée à Calicut. Il explique également les raisons de cette « excursion » jusqu’à La Mecque : les difficultés que traverse alors le Yémen. On ne peut cependant exclure qu’il s’agisse là simplement d’autres marchands chinois, dont la présence dans la mer Rouge, certes rare, ne serait pas exceptionnelle, comme le montre Éric Vallet dans sa magistrale étude de l’Arabie marchande (début du 13e siècle – milieu du 15e siècle).

Du reste, rien dans ce texte ne vient dénoter l’exceptionnel, le surprenant qu’on aimerait pouvoir accorder à ces expéditions chinoises de la « Flotte Trésor ». Les Chinois arrivant à Jedda ne sont pas les Européens débarquant dans le Nouveau Monde. Nul choc des civilisations. L’événement a lieu dans le système eufrasien, les liens dans l’océan Indien ont été noués depuis des siècles. Comme l’écrivait déjà le voyage arabe Ibn Battūta, qui passa à Calicut à plusieurs reprises dans les années 1340 : c’est « un des grands ports du Malabar où abondent mes navires en provenance de la Chine, de Java, de Ceylan, des Maldives, du Yémen et du Fars et où se réunissent les marchandises de tous les horizons car c’est un des plus grands ports du monde »[3].

Au-delà de la question du non-étonnement, un point mérite explication : pourquoi les navigateurs chinois n’ont pas atteint l’isthme central de l’Eufrasie ? Tout d’abord, al-Maqrizi le souligne bien : le principal port en relation avec les ports indiens était Aden. C’était là que se faisait la connexion entre deux systèmes de réseau. Mais le Yémen est alors ruiné, ce qui oblige les navigateurs chinois à poursuivre leur route à l’intérieur de la mer Rouge. Or le principal port, jusqu’à peu, « un des ports les plus fréquentés qui fussent au monde » (Ahmad al-Maqrīzī), était celui d’ ‘Aydhab, situé sur la côte égyptienne, détruit en 1426.

« Les marchands de l’Inde, du Yémen et de l’Abyssinie arrivaient par mer au port d’Aïdab, traversaient le désert jusqu’à Kous, et de là descendaient à Fostat [Le Caire]. Ce désert était toujours couvert de caravanes de pèlerins et de marchands, qui partaient et qui arrivaient. On trouvait quelquefois des charges de poivre, de cannelle, et d’autres épices, jetées sur la route, et qui restaient là jusqu’à ce que le possesseur vînt les chercher. »[4]

Jedda, situé un peu plus au sud de ‘Aydhab, mais sur la rive arabique de la mer Rouge, doit sans doute plutôt être considéré comme un port par défaut, et non comme la destination choisie par les navigateurs chinois, sauf pour les marchands musulmans venus en pèlerinage. Quoi qu’il en soit, il est en effet difficile d’aller plus loin que ‘Aydhab et Jedda.

En effet, les remarques du pilote arabe Abū Zay Hasan, certes plus anciennes (vers 916), montrent bien les dangers qu’il y avait pour un navire à remonter la mer Rouge au-delà de cette limite et l’absence totale d’aménités aux yeux d’un marchand du golfe Persique :

« Les navires appartenant à des armateurs de Sîraf [grand port du golfe Persique], lorsqu’ils sont arrivés dans cette mer qui est à droite (c’est-à-dire à l’ouest) de la mer de l’Inde (la mer Rouge) et qu’ils sont parvenus à Judda [le port de La Mecque], restent dans ce port. Les marchandises qu’ils ont apportées et qui sont destinées à l’Égypte, y sont transportées sur des [navires spéciaux, d’un moindre tirant d’eau, appelés] navires de Kulzum. Les navires des armateurs de Sîrâf n’osent pas faire route [dans la partie septentrionale] de la mer [Rouge] à cause des difficultés qu’y rencontre la navigation et du grand nombre d’îlots [coralligènes] qui y croissent. Sur les côtes, il n’y a ni roi (ni gouvernements), ni endroits habités. Un navire qui fait route dans cette mer, doit tous les soirs chercher un mouillage abrité par crainte des îlots [sur lesquels il ne manquerait pas de se briser, s’il naviguait pendant la nuit]. [La règle, dans cette mer,] est de naviguer de jour et de mouiller de nuit, car cette mer est sombre et il s’en exhale des odeurs désagréables. Il n’y a rien de bon dans cette mer, ni au fond, ni à la surface. »[5]

Ce sont ces mêmes contraintes que décrit, au tout début du 16e siècle, le voyageur portugais Ludovico di Varthema dans le récit de son voyage aux Indes orientales :

« La raison pour laquelle on ne peut naviguer de nuit est qu’il y a beaucoup d’îles et d’écueils, et qu’il faut toujours qu’un homme monte en haut du mât du vaisseau pour observer la route, ce qu’on ne peut faire la nuit. »[6]

Ou bien encore, à la fin du 18e siècle, Jacques Capper, colonel au service de la Compagnie des Indes orientales :

« Il y a des bas-fonds assez dangereux entre Mocha et Gedda [Jeddah], mais il n’y a rien à craindre dans cette saison, lorsque le vent porte au Nord. […] C’est à Gedda que commence la partie désagréable du voyage ; à un ou deux degrés de là la mousson vous abandonne. Vous trouvez le vent du Nord-Ouest qui contrarie votre course. »[7]

Arrivés au point extrême du réseau commercial maritime de l’océan Indien, les marchands chinois ne purent découvrir l’existence d’un isthme qui aurait été la porte vers la Méditerranée et vers l’Europe. Mais là où on voit aujourd’hui un isthme, une mince barrière entre deux mers, il faut donc imaginer un véritable espace-tampon faisant obstacle entre deux mondes. C’est cette distance que n’ont pas franchie les jonques chinoises, et à cause de laquelle leur présence aux bornes de la « Très Grande Méditerranée » braudélienne est passée inaperçue.

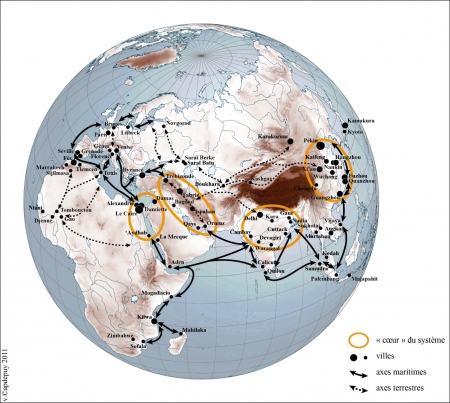

Figure 1. Le système eufrasien au 13e et 14e siècles (d’après Beaujard, 2007)

Sur ce point précis, je voudrais citer un autre document, d’interprétation difficile. Il s’agit d’un extrait du livre de Bertrandon de La Broquière (mort en 1459), Le Voyage d’outremer. Bertrandon de la Broquière avait été envoyé au Levant en 1432-1433 par le duc de Bourgogne pour y collecter secrètement des informations. Alors qu’il revenait en France par voie de terre, à Pere, dans cette ville proche de Constantinople où se retrouvaient nombre de marchands et de voyageurs européens, Bertrandon de La Broquière rencontre un Napolitain qui lui raconte qu’il a été avec un Français et un Espagnol au « pays du Prêtre Jean », c’est-à-dire dans le royaume d’Éthiopie, où il a vécu quelque temps, aux alentours de l’année 1430. Or, parmi les diverses merveilles de son récit, on trouve ceci :

« Item, me dit qu’il [le roi d’Éthiopie] fait toujours la guerre contre un grand seigneur qui est près de son pays, devers le Soleil levant, lequel ils nomment Chinemachin, et nous l’appelons le Grand Can.

[…]

Item, me dit que ce grand seigneur que l’on nomme Chinemachin a bien huit grosses naves trop grosses qu’il n’y a nulle part deça ; et que en son pays se trouvent les pierres précieuses et les épices et les autres merveilles qu’Alexandre raconte. »[8]

À côté de la référence au récit merveilleux d’Alexandre le Grand, très répandu en Asie, il se pourrait que ce soient bien les jonques chinoises à la taille exceptionnelle pour un Européen du 15e siècle, qui soient ici mentionnées. Pour désigner la Chine, les « Éthiopiens » utilisent une expression, dont l’origine est mal identifiée, et qui est attestée notamment dans le Shah Nahmeh du poète persan Firdawsi, « Chin et Machin », tandis que Bertrand de La Broquière traduit l’expression par le terme de « Grand Khan », qui provient, lui, des langues altaïques et qui renvoie à l’époque de la domination mongole sur la Chine, donc avant 1368. On a ainsi une illustration, à une époque où l’Eufrasie fonctionne encore comme un archipel de mondes, des deux grandes voies de mise en relation entre l’Europe et la Chine, soit par les steppes de l’Asie centrale, soit par les mers du Sud.

Il n’y a pas eu de guerre entre l’Empire chinois et l’Éthiopie, mais on sait qu’effectivement, les navires de la flotte chinoise eurent à faire usage de la force devant certains ports de la Corne de l’Afrique. Il se pourrait que ce texte en soit l’écho lointain et étouffé.

Ces trois documents, de Ma Huan, d’al-Maqrīzī et de Bertrandon de La Broquière, mériteraient incontestablement une exploitation plus fouillée, mais ils montrent les jeux possibles d’une histoire polycentrique et réticulaire, et les difficultés inhérentes à l’épaisseur du monde.

Bibliographie

Beaujard Ph., 2007, « L’Afrique de l’Est, les Comores et Madagascar dans le système-monde avant le XVIe siècle », in D. Nativel et F.V. Rajaonah (dir.), Madagascar et l’Afrique, Paris, Karthala, pp. 29-102.

Vallet E., 2010, L’Arabie marchande. État et commerce sous les sultans rasūlides du Yémen (628-858/1229-1454), Paris, Presses universitaires de la Sorbonne.

[1] Ma Huan, Ying-yai Sheng-lan, The Overall Survey of the Ocean’s Shores [1433], trad. et éd. par Feng Ch’eng-Chün, introduit et annoté par J.V.G. Mills, Bangkok, White Lotus Press, 1997 (1re éd. Hakluyt Society , 1970), pp. 173-178.

[2] Macrizy, « Mémoire sur les relations des princes mamlouks avec l’Inde », in : Mémoires géographiques et historiques sur l’Égypte, et sur quelques contrées voisines, éd. et trad. par E. Quatremère, Paris, 1811, Tome II, pp. 290-291, d’après le mns arabe 673 fol. 498 r° (BNF).

[3] Ibn Battuta, « Voyages et périples », in : Voyageurs arabes, trad. par P. Charles-Dominique, Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade », 1995, p. 913.

[4] Macrizy, « Description du désert d’Aïdab », in : Mémoires géographiques et historiques sur l’Égypte, et sur quelques contrées voisines, éd. et trad. par E. Quatremère, Paris, 1811, Tome II, p. 162, d’apr. le mns arabe 682 fol. 111 (BNF).

[5] Voyage du marchand arabe Sulaymân en Inde et en Chine, rédigé en 851, suivi de remarques par Abû Zayd Hasan (vers 916), trad. de Gabriel Ferrand, Paris, 1922, p. 130 sq.

[6] Ludovico di Varthema, Voyage de Ludovico di Varthema en Arabie et aux Indes orientales (1503-1508), trad. de l’italien par P. Teyssier, Paris, 2004, p. 78.

[7] Jacques Capper, Voyages du colonel Capper, dans les Indes, au travers de l’Égypte et du grand désert, par Suez et par Bassora, en 1779, in Makintosh, Voyages en Europe, en Asie et en Afrique, trad. de l’anglais, Paris, 1786, Tome II, p. 306.

[8] Bertrandon de La Broquière, Le Voyage d’Outremer, in : Schefer C. & Cordier H. (dir.), Recueil de voyages et de documents pour servir à l’histoire de la géographie, depuis le XIIIe jusqu’à la fin du XVIe siècle, Paris, 1892, Tome 12, pp. 143-144.