Introduction de « La grande histoire de l’Afrique »,

Sciences Humaines Histoire n° 8 – décembre 2019 – janvier 2020.

Sommaire sur https://www.scienceshumaines.com/la-grande-histoire-de-l-afrique_fr_741.htm

L’Afrique est le plus vieux des continents. C’est là où est née l’humanité. C’est aussi là qu’ont été expérimentées les composantes fondamentales de nos sociétés, plus ou moins simultanément à l’Asie. La sédentarisation au Soudan est contemporaine de celle du Croissant fertile il y a douze mille ans. L’agriculture et l’élevage s’inventent au nord du Continent noir quelques millénaires après leurs débuts au Proche-Orient et en Chine il y a dix mille ans. L’écriture apparaît en Égypte vers -3150, en léger décalage avec la Mésopotamie (vers -3400) ; et cette Égypte fonde alors ex aequo le premier, et de loin le plus durable empire de l’histoire (lire l’article de Claire Somaglino). Contemporain de l’Empire de Sargon (situé en actuel Irak, que l’on présente souvent comme le premier empire de l’histoire), celui d’Égypte va durer trois millénaires quand le Mésopotamien s’effondre en trois siècles. Constat : tout le monde sait qui étaient les pharaons, les Sargonides ne sont guère connus que des archéologues.

Superficie et diversité

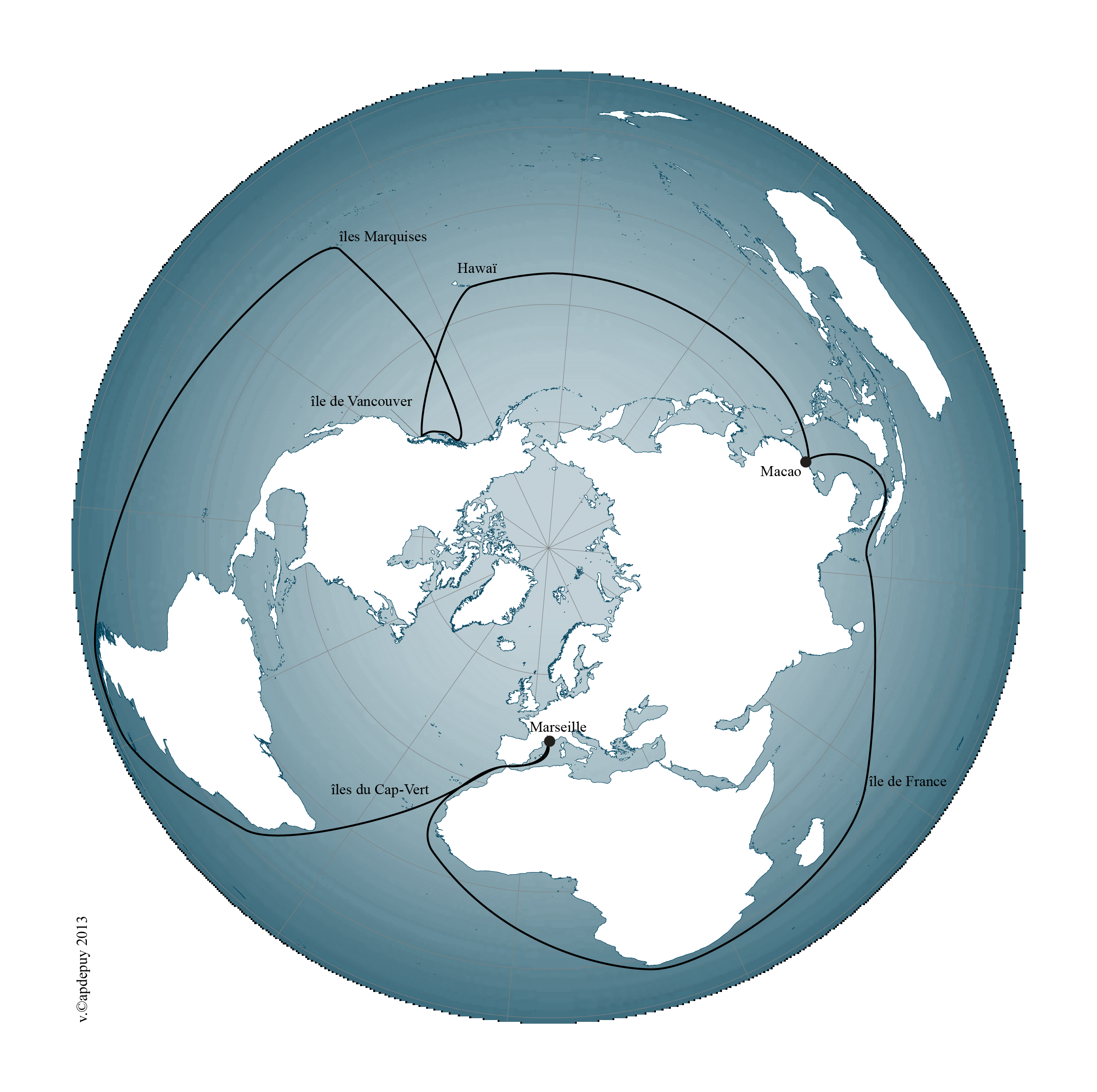

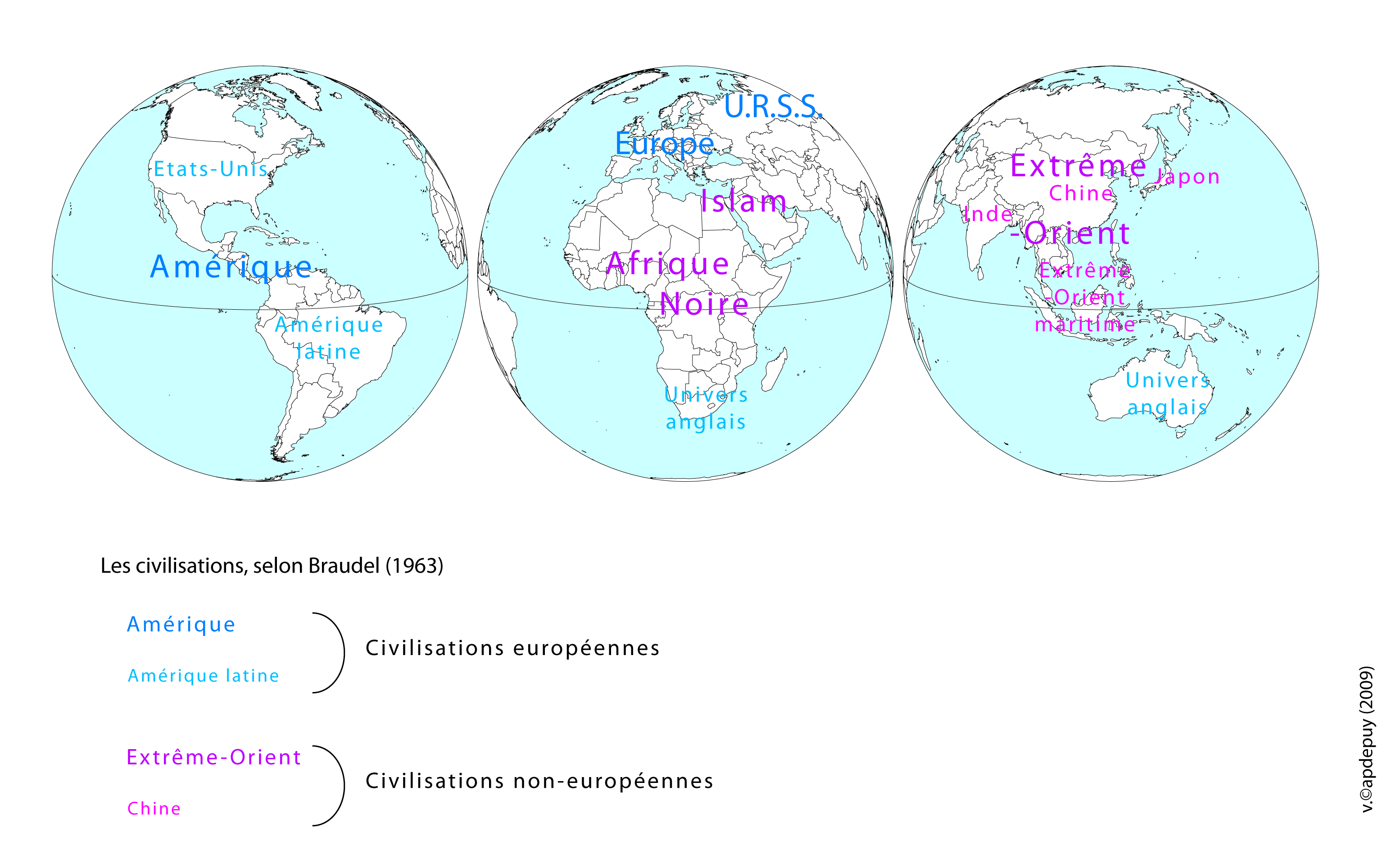

C’est dire si, à rester fidèle à la vision évolutionniste de l’histoire de l’humanité dont nous sommes coutumiers, loin de faire de l’Afrique un continent sans passé, nous devrions au contraire postuler que cette immense étendue abrite la matrice même de l’histoire. Pas seulement parce que nous autres Homo sapiens sommes tous descendants d’Africains (lire l’article de François Bon). Mais parce que les Africains, confrontés à une variété sans équivalent de milieux et de situations, ont pratiqué une gamme d’organisations sociétales, de modes de production alimentaires et de structures politiques plus étendue qu’ailleurs sur la planète. Géographies et histoires ont convergé pour aboutir à une histoire particulière, éloignée de nos références eurocentrées (lire l’article de Vincent Capdepuy), étendu au large par ses îles (lire l’article de Vincent Capdepuy).

Commençons par les distances impliquées. Poser une carte de l’Afrique entière, c’est faire tenir sur une même surface la superficie cumulée de la Chine, des États-Unis et de l’Union européenne, en y ajoutant l’Australie pour faire bonne mesure. Oui, nous parlons de plus de 30 millions de km2, abritant aujourd’hui un peu moins de 1,3 milliard de personnes. Soit 20 % de la surface des terres émergées, pour 17 % de la population mondiale.

Et comme nous mentionnons une démographie dynamique, saisissons-la en quelques étapes. Jusqu’au 15e siècle, l’Afrique comptait pour environ 20 % de la population mondiale. Au début du 19e, après la saignée démographique des traites négrières (lire l’article de Catherine Coquery-Vidrovitch), environ 10 %. Or si les tendances démographiques se poursuivent pour un siècle – attention vertige ! –, les Africains compteront pour le quart de la population mondiale en 2050 (leur nombre aura doublé en trente ans) ; et pour le tiers en 2100 (leur nombre aura quadruplé en soixante-dix ans). Ils formeront en tous cas la population la plus jeune de la Terre pour ce siècle à venir.

Géographie et histoire

Et avant d’entrer plus en avant dans cette histoire, cernons-en les bornes géographiques. Abordons par le nord les rivages de la Méditerranée africaine, aujourd’hui assimilée au Maghreb. Ce terme arabe signifie le Couchant (du Soleil), synonyme de notre « occident ». Lors des conquêtes arabo-musulmanes d’il y a quatorze siècles, le Maghreb désignait les territoires des actuels Maroc et Algérie. La Tunisie et la Libye formaient alors l’Ifriqiya, terme arabe inspiré du latin Africa. Cette « Afrique » qui pour les Romains se réduisait peu ou prou à la Tunisie, province la plus fertile que l’on puisse trouver dans l’Empire – oui, la Tunisie d’il y a deux millénaires produisait bien plus de céréales que les Gaules !

Le Maghreb était habité de longue date par des Berbères, locuteurs de langues attestées depuis très longtemps dans le tiers nord de l’Afrique. Ils y étaient quand le Sahara (lire l’article de Bernard Nantet), couvert de prairies entre les 8e et 2e millénaires avant notre ère, devint aride et se transforma en océan de sable. Il en subsiste des populations qui, grâce à l’importation du dromadaire depuis l’Asie au cours du 1er millénaire avant notre ère, grâce à l’entretien permanent de routes à travers le plus vaste désert du monde, purent servir de traits d’union entre les côtes de la Méditerranée et l’Afrique subsaharienne, les plus connues de ces populations étant les Touaregs.

Autre passerelle entre nord et sud, la vallée du Nil, sur laquelle se replièrent les populations chassées par l’assèchement du Sahara. Remonter le cours du Nil, franchir les cataractes toujours plus au sud, c’était traverser le continent, atteindre les hauts-plateaux d’Éthiopie, puis toujours plus au sud, les massifs des Grands Lacs, centre hydraulique du continent.

Sa position géographique fit de l’Empire pharaonique un carrefour entre Afrique et Moyen-Orient. Via l’Égypte, des dynamiques technologiques (métallurgie, utilisation des chevaux…) pénétrèrent vers le sud. Elles croisèrent des dynamiques commerciales, notamment des flux d’ivoire, d’or et d’esclaves…

Plus à l’est encore, troisième voie nord-sud après les routes du Sahara et du Nil, la mer Rouge, artère indispensable aux échanges, donnait accès à l’océan Indien et donc à la côte orientale de l’Afrique. À travers ces trois voies, les échanges ne cessèrent jamais. L’Afrique subsaharienne n’était pas physiquement séparée du reste de l’Ancien Monde, l’Asie et la Méditerranée, par le désert du Sahara, elle restait connectée – même si les difficultés à parcourir ces voies expliquent un relatif isolement et, conséquemment, une originalité des processus familiaux et linguistiques à l’œuvre en Afrique sur le temps long.

Des langues, des milieux et des sociétés

En effet, nulle part au monde n’ont été parlées autant de langues (carte ci-dessous) : il en subsiste 2 400 encore de nos jours, ayant survécu à l’homogénéisation linguistique planétaire. Nulle part au monde ne se trouve autant de diversité génétique, ce qui signale à la fois la présence des foyers d’origine de l’humanité, et aussi les difficultés pour des conquérants à imposer durablement l’hégémonie de leurs groupes. Nulle part au monde enfin ne trouve-t-on une diversité aussi marquée de structures familiales, claniques et sociétales.

Anthropologiquement, avant que la Modernité européenne n’imprime sa marque sur les mentalités, la majeure partie des sociétés africaines se définissaient souvent par des appartenances multiples, articulées sur des jeux d’échelle, membre de telle famille, incluse dans telle alliance clanique, insérée elle-même dans un dispositif étatique lâche (chefferie, royauté…), et non par des dimensions territoriales. À cet égard comme en d’autres, fait exception l’Éthiopie (lire l’article d’Amélie Chekroun), dont le cœur est marqué depuis longtemps par des conceptions monothéistes : il fallait mettre en valeur un territoire, contre une nature hostile. Et les animaux symboles de cette nature, autrefois esprits des religions animistes, devenaient alors des démons ou djinns, à exorciser ou à tenir éloignés via des pratiques syncrétiques. En cela l’évolution religieuse de l’Éthiopie des hauteurs a précédé celle du continent entier, où l’animisme a cédé la place à l’islam ou au christianisme – dont les expressions pentecôtistes et évangéliques sont souvent fusionnelles (lire l’article du regretté Henri Tincq).

Quittons l’Égypte et l’axe qu’elle traçait vers le sud, pour arpenter un autre axe, d’est en ouest, juste sous le Sahara. Voici le Sahel. Milieu steppique, favorable à l’agriculture lorsque les fleuves coulent encore, lorsque les humains continuent de se battre contre l’avancée du désert. Vers le sud, lui succède à l’ouest la forêt, à l’est la savane.

Savane qui, tout au long de la côte orientale, bordée par l’océan Indien, se montra favorable au pastoralisme. Le bétail s’est diffusé, du nord au sud, en marquant des formations politiques spécifiques, selon des cohabitations particulières, liées à d’autres façons d’occuper cet espace. Des agriculteurs semi-sédentaires, par exemple, pratiquant le brûlis périodique ou écobuage, travaillant la terre quelques années après l’avoir fertilisée de cendres, l’abandonnant en jachère ensuite. Ces façons de faire, diffusées par les migrations dites bantoues, associées depuis au moins deux millénaires à une métallurgie du fer originale, sont présentes dans une bonne part de l’Afrique australe et orientale.

Sur l’autre façade océanique, ouverte sur l’Atlantique, la forêt équatoriale appelle à d’autres agricultures vivrières, d’autres structures sociétales, moins bien documentées que d’autres car faibles en vestiges archéologiques.

Toutes ces considérations, pour générales qu’elles soient, ne doivent pas masquer deux évidences : d’abord, que rien n’est figé, à l’encontre des affirmations d’une certaine imagerie coloniale. Des populations changent fréquemment de mode de vie. Ainsi, au 19e siècle, les populations pastorales d’Afrique équatoriales ont vu périr leur bétail, victime de la peste bovine venue d’Europe. Leurs formations politiques se sont effondrées, ce qui a facilité la colonisation européenne et notamment britannique. Mais les victimes se sont adaptées à la nouvelle donne écologique, comme elles avaient su s’adapter à la présence de la mouche tsé-tsé, vecteur de la maladie du sommeil.

Ensuite, l’évidence que l’Afrique a eu un destin contraint par le climat tropical, favorable aux endémies. La présence du paludisme (dans sa variante Plasmodium falciparum, la plus létale) et surtout de la fièvre jaune a constitué une gêne récurrente, par exemple pour l’établissement de grandes agglomérations auprès des fleuves. Mais aussi pour les conquérants, comme l’ont bien noté les Européens, qui ont dû attendre de disposer de la quinine et de moyens modernes de prophylaxie à la fin du 19e siècle avant de pouvoir envahir la quasi-totalité du continent. La colonisation n’a été qu’une brève parenthèse (lire l’article de Christine de Gemeaux), courant de la toute fin du 19e siècle aux années 1950-1970. Mais une parenthèse qui, pour être brève, n’en est pas moins génératrice de lourds traumas (interview de Seloua Luste Boulbina par Régis Meyran) et de situations de violence où se mêlent héritages coloniaux et dynamiques endogènes, au nord du Nigeria (lire l’article de Vincent Hiribarren), dans le Rwanda de 1994 (lire l’article d’Hélène Dumas) ou ailleurs (lire l’article de Sonia Le Gouriellec). Ajoutons à cela une situation économique étrange, où un continent se voit sommé de suivre la trajectoire de développement qui a réussi à un autre (interview de Kako Nubukpo par Hugo Baudino), sans qu’il puisse réellement se poser la question de ses potentiels (interview de Felwine Sarr par Matthieu Stricot).

Une histoire de surprises

Après les limites géographiques, poser une histoire de l’Afrique implique d’en identifier les bornes temporaires. Et là aussi, l’hégémonie du récit européen masque ce que l’histoire africaine a d’hétérogène par rapport à notre vision linéaire. L’Antiquité, qui s’envisage par rapport à une présence grecque en Égypte, puis romaine en Égypte et au Maghreb (lire l’article de Christophe Hugoniot), ne doit pas faire oublier que les deux civilisations, gréco-égyptienne et romano-berbère, ont été des métisses, mêlant divers apports pour mieux s’insérer dans des réseaux diplomatiques et commerciaux étendus.

Puis vient le Moyen Âge (interview de Bertrand Hirsch par Hélène Frouard). C’est un âge de grandes formations politiques sahéliennes, converties à l’islam à partir du 11e siècle, dont la plus connue est l’Empire du Mâli (le circonflexe distinguant cette entité de l’État moderne du Mali). Des empires marqués par leur insertion dans des échanges de longue distance qui vont jusqu’à l’océan Indien. Mais la société féodale est un non-sens dans cette Afrique-là, où la conversion des élites à l’islam se comprend comme un acte pragmatique ouvrant la porte des échanges aux commerçants musulmans.

Quant à la Modernité, elle est marquée par l’intensification du commerce des esclaves. Ce commerce, attesté depuis l’Antiquité, est d’abord interne aux sociétés africaines. Il se nourrit ensuite, du 7e au 19e siècle, de la demande musulmane ; et se voit enfin dopé entre les 15e et 19e siècles par la volonté des Européens d’exploiter les terres des Amériques avec une main-d’œuvre servile et innombrable – une histoire à l’origine d’une diaspora importante (lire l’article de Justine Canonne). Ces Temps modernes voient aussi apparaître des formations politiques originales, qui toujours se montrent capables d’évoluer avec les donnes géopolitiques.

En réalité, l’Afrique a un passé si divers qu’il ne pourrait pas tenir dans ces pages, et qu’il lasserait le lecteur. Qui a entendu parler des dynasties almohades, almoravides, fatimides, etc., qui se sont succédé au Maghreb ? Nous avons choisi ici de les analyser (lire l’article de Mehdi Ghouirgate), mais une telle étude aurait pu porter sur d’autres régions, tout aussi riches en successions dynastiques. Au passage jaillissent aussi bien des surprises, telle cette Nana Asma’u conseillère au 19e siècle du califat de Sokoto (lire l’article de Dag Herbjørnsrud).

C’est pourquoi ce numéro est construit sur des jeux d’échelles, adoptant des points de vue divers, des histoires de pays particuliers (comme l’Éthiopie, et l’Afrique du Sud, lire l’article de Gilles Teulié) aux événements affectant en profondeur le continent entier (traites esclavagistes, colonisation). Il s’agissait de restituer ces passés incomparablement divers, échappant à toute catégorisation, parfois en s’attachant à restituer la vie d’un individu, tel l’esclave devenu écrivain Olaudah Equiano. Il y eut sur ce continent une multiplicité de trajectoires individuelles, et bien des modèles de sociétés.

L’Afrique a une histoire, la plus longue de toutes. Elle commence dans les pages à venir, s’y déploie jusqu’à l’époque contemporaine. Fermez les yeux, imaginez la transition d’échelle, et commençons. Il était une fois, dans un lieu que l’on a longtemps dit sans histoire, des êtres bipèdes qui taillèrent des outils il y a plus de trois millions d’années. Ils inauguraient sans le savoir la plus performante des success stories de tous les temps, celle d’un être – l’humain – qui allait changer la planète… ●

Chronologie

3,3 millions d’années : premiers outils taillés par des hominiens.

2 millions d’années : Homo erectus sort d’Afrique pour se répandre en Eurasie.

330 000 ans : Homo sapiens serait présent dans toute l’Afrique. 150 000 ans plus tard, il sort d’Afrique pour se répandre dans le monde entier.

De -9000 à -2000 : le Sahara alors fertile et l’Éthiopie connaissent le Néolithique, avec la domestication de diverses céréales et l’élevage de la vache.

≈ -3200 : apparition des hiéroglyphes, suivie de l’unification de l’Égypte (≈ -3100) puis de la construction de grandes pyramides lisses (≈ -2500).

≈ -3000 : début de l’expansion des locuteurs de langue bantoue depuis le Nigeria-Cameroun vers le sud, puis à partir de ≈ -1500 vers l’Afrique orientale, avant d’atteindre l’Afrique australe ≈ 500.

-146 : Carthage est détruite par Rome.

-30 : Rome parachève sa conquête de l’Afrique du Nord en soumettant l’Égypte.

≈ 330 : conversion du roi Esana d’Aksoum (Éthiopie) au christianisme.

640-705 : conquête musulmane du Maghreb.

À partir du 8e siècle : mise en place de circuits commerciaux transahariens, extension des échanges vers l’océan Indien. L’Afrique fournit désormais au Moyen-Orient et à l’Asie des esclaves et d’autres marchandises. Début de la culture marchande swahili sur la côte orientale.

≈ 10e siècle : des Austronésiens, plus tard rejoints par des Africains, peuplent Madagascar.

1039-1147 : l’Empire berbère des Almoravides domine Andalousie, Maroc, Tunisie et Mauritanie, avant d’être vaincu par les Almohades (1121-1269).

14e siècle : conversion à l’islam du souverain de l’Empire du Mâli, Mansa Moussa (1312-1337). La production d’or dans ses domaines aurait fait de lui l’homme le plus riche ayant jamais vécu.

À partir de 1348 : la peste noire ravage l’Afrique du Nord et l’affaiblit face à l’expansion européenne.

1415 : prise de Ceuta (Maroc) par les Portugais.

1487 : les navigateurs portugais contournent l’Afrique par le sud afin d’atteindre l’Asie. Parsemant les côtes du continent de forts, ils mettent en place les traites atlantiques. Dans les quatre siècles qui suivent, 12 millions de captifs sont déportés dans les Amériques par les Européens (Portugais, Français, Anglais…). Des royaumes négriers africains nourrissent ce commerce.

16e siècle : apogée de royaumes africains. 25 000 étudiants sont hébergés dans l’université islamique de Tombouctou.

1652 : fondation de la ville du Cap par des colons calvinistes néerlandais, sous l’égide de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC).

1692 : mort du philosophe rationaliste éthiopien Zera Yacob, à l’âge de 93 ans.

1830 : prise d’Alger par les armées françaises, qui conquièrent l’Algérie en dix-sept ans – le temps de vaincre la résistance dirigée par l’émir Abd-el-Kader.

1833 : après avoir aboli la traite en 1807, la Grande-Bretagne décrète l’abolition de l’esclavage. La France fait de même en 1815 (interdiction de la traite) et 1848 (abolition de l’esclavage).

1835-1841 : En Afrique australe, Grand Trek des Boers, colons néerlandais fuyant les Britanniques.

1885 : traité de Berlin, étape d’enregistrement du partage de l’Afrique entre puissances européennes. En 1885, les colons contrôlent 10 % du continent, contre 90 % en 1905. Seule l’Éthiopie reste indépendante, le Liberia étant un cas particulier, une colonie occupée et gérée depuis 1847 par des esclaves affranchis revenus des États-Unis.

Autour de 1960 : la vague des indépendances, ouverte en 1951 (Libye libérée de l’Italie), culminant dans les années 1960, s’achevant dans les années 1970, crée nombre de nouveaux États, souvent dépendants des anciennes métropoles, d’un point de vue culturel, économique et sécuritaire. Alors que l’Asie parvient à s’autonomiser de la tutelle de l’Occident, les économies africaines restent globalement dépendantes de l’exportation de matières premières, ce qui entraîne souvent corruption des élites et inégalités. Reste que l’Afrique, déjouant les pronostics pessimistes, réussit à nourrir sa population, qui entame un spectaculaire essor.