Les programmes scolaires des collèges comme des lycées ont toujours, plus ou moins, fait apparaître « l’autre » comme objet d’étude, même si la trame centrale restait une histoire nationale et, de plus en plus, européenne. La notion de mondialisation, de monde global paraissait davantage réservée à des questions géographiques. Que ce soit au collège ou au lycée, chaque fois que ces aspects ont été abordés au fur et à mesure des réformes successives, les études sur « les grandes découvertes » évoquent la plupart du temps la vision d’échanges unilatéraux, où l’Europe, non contente de dominer les échanges internationaux, économiques, scientifiques et culturels comme politiques, semble même enfanter ce monde dit moderne. Si l’on étudie l’Inde, c’est par le biais de la colonisation, idem pour l’Afrique.

Cependant, peu à peu le regard historique change, lentement, et s’avance également à l’école sur des chemins moins traditionnels. Les dernières réformes semblent en avoir tenu compte. Ainsi, les programmes du lycée général comme professionnel abordent des thèmes communs mais avec encore, malgré les querelles médiatiques (1), une vision européocentriste axée, en seconde bac professionnelle, autour de la dynamique expansionniste européenne à travers les « voyages-découvertes », la Renaissance et plus tard la philosophie des Lumières aboutissant à la Révolution française. Ainsi, à relire l’introduction du programme d’histoire de la classe de Seconde bac professionnelle, il est clairement notifié que « les Européens grâce à leur supériorité technique en sont les acteurs essentiels ». De fait, les quatre sujets d’histoire de la première année fabriquent un « récit » thématique qui offre une vision linéaire et « simplifiée » de la « conquête » européenne des savoirs et du monde également. Si des problématiques plus ouvertes comme l’esclavage et la controverse de Valladolid semblent permettre d’accéder à la vision de « l’autre », c’est toujours dans une optique d’un dialogue européen sur son propre regard du monde, rarement dans la logique d’échanges ou de confrontations des points de vue, même si pourtant, là encore, l’analyse des grandes lignes du référentiel de seconde générale indique, très succinctement que « c’est bien à une histoire globale qu’il s’agit d’initier les élèves ».

Depuis 2009, j’ai testé avec six classes de seconde bac pro et deux de secondes générales et technologiques (soit près de 200 élèves) différentes propositions de cours toutes en lien avec les référentiels, que ce soit dans leur totalité ou en partie. Quatre des cinq axes proposés ici (à l’exception du « Grand échange colombien ») ont été traités dès le début et sans cesse remaniés jusqu’à présent. Plusieurs éclairages l’ont été de manière ponctuelle, à la fois presque dès le départ, souvent en rajout, mais jamais de manière récurrente (2). Les axes choisis ont été conçus avec comme objectif principal de créer une vision d’ensemble de ces phénomènes historiques, à la fois en changeant le regard par trop européocentriste et en montrant également les « mécanismes » à l’œuvre et les changements qui en découlent.

1) Dresser une autre carte des espaces internationaux entre le second quart du 15e siècle et la fin du 16e siècle

Quelles que soient les formulations proposées – « Nouvelles visions de l’homme et du monde à l’époque moderne (XVe-XVIIIe siècle) » en seconde générale, ou « Les Européens et le monde (XVIe-XVIIIe siècle) » en seconde professionnelle –, la démarche générale reste identique. In fine, c’est toujours l’Europe qui façonne ce nouveau monde (3), qui « occidentalise » (4) la planète. Si cette affirmation est quasiment indéniable à partir de la fin du 18e siècle et au cours du 19e siècle, les phases qui ont amené à ces résultats, les situations initiales, ne le sont pas forcément. Souvent dans les manuels scolaires avant la nouvelle réforme de 2010, les thèmes étant « Humanisme et Renaissance », c’est sous l’angle des « nouvelles terres découvertes et conquises par les Européens » que les cartes proposées présentent les espaces que vont « découvrir » et conquérir les Européens, avec parfois quelques indications sur les civilisations qu’ils vont côtoyer. Par contre, depuis cinq ans et les éclairages initiés par la réforme, de nouvelles représentations plus précises qu’auparavant permettent de mieux appréhender une vision géopolitique internationale plus complexe.

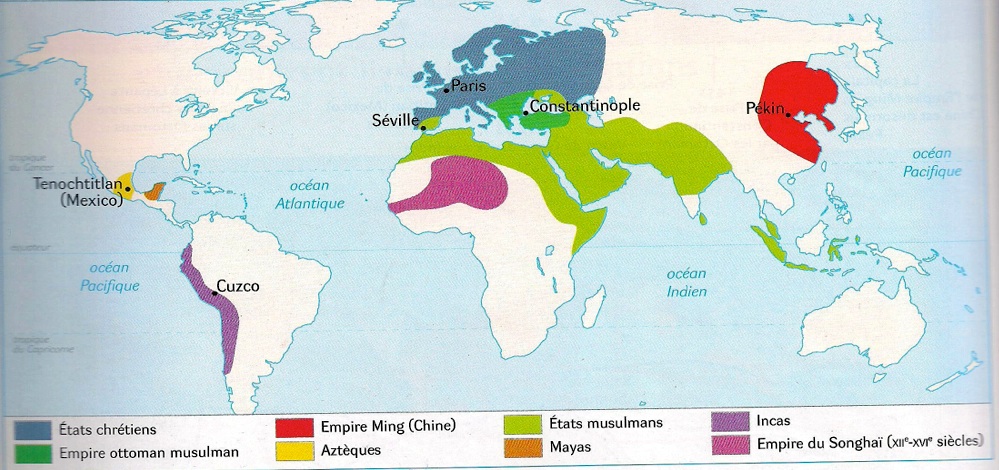

Fig. 1 : Le Monde vers 1450, dans Manuel Hachette éducation, avril 2014, p. 168.

Mais là encore, il ne s’agit que de documents, d’une certaine manière « illustratifs », qui ne permettent pas forcément d’appuyer un travail comparatif nécessaire dans une optique d’histoire globale. C’est donc bien à l’enseignant de décider de ses choix, d’orienter de manière plus déterminée le regard hors d’une perception européocentriste du Monde. C’est pourquoi, la première séance que j’aborde en classe propose une réflexion sur l’état du monde au cours d’une période comprise entre 1405 (le premier voyage de l’amiral Zheng He) et 1492 (le premier voyage de Christophe Colomb). L’objectif clairement défini avec les élèves est de présenter la plupart des « grandes » civilisations entre ces deux dates et d’observer leur développement, leurs « particularités » économiques, culturelles et sociales. En s’appuyant à l’aide de cartes que l’on trouve facilement désormais (Fig. 1) dans les manuels scolaires les plus récents, les élèves vont élaborer à leur tour, à partir d’un fond de carte fourni par le professeur, un planisphère « géopolitique » comprenant les « grandes puissances » ou les États fortement structurés de cette période de près de quatre-vingts ans, les relations entre différentes zones géographiques comme l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, ou entre la Chine, Calicut en Inde et le détroit d’Ormuz jusqu’à la côte australe de l’Afrique, sans oublier les zones relativement isolées ou éloignées de ces grands axes commerciaux (la Méso-Amérique, l’Océanie). Pour chaque puissance étudiée, les élèves notent de manière très succincte les points forts, culturellement, les technologies maîtrisées, les « faiblesses éventuelles » :

La grande maîtrise architecturale des Aztèques, des Mayas et des Incas, leurs connaissances poussées en matière d’astronomie et d’agriculture combinées à l’ignorance de la roue pour les transports ainsi qu’un armement possédant des caractéristiques de l’âge de pierre…

La puissance militaire ottomane, son importance économique, culturelle et diplomatique.

Le haut degré de civilisation de la Chine impériale, montrant à quel point cette puissance pouvait rivaliser avec, voire largement dépasser le monde européen.

L’importance du commerce transsaharien, le rôle de l’or soudanais dans les échanges avec l’Europe et l’Asie, l’importance du commerce des esclaves en Afrique, vers le Moyen-Orient, l’Inde et la Chine.

Une partie de ces informations sont reportées sur la carte. Puis avec d’autres supports (vidéos), il leur est également proposé deux éclairages plus importants, l’un sur la construction de l’Empire ottoman (Le dessous des cartes), l’autre sur les sept expéditions navales de l’amiral chinois Zheng He (Fig. 2) de 1405 à 1433 (film documentaire de Chen Qian, 2006, diffusé par Arte en 2009).

Dans le premier cas, la visualisation des différentes étapes de la construction de l’Empire ottoman, ainsi que de ses enjeux en Europe, permet d’aborder les effets de l’émergence de cette nouvelle grande puissance, entre Orient et Europe, au 16e siècle, et les incidences sur les routes commerciales continentales et maritimes, en Méditerranée, influençant sans doute la recherche de ces nouvelles voies maritimes qui contournent l’Afrique ou traversent l’océan Atlantique avec les conséquences que l’on connaît. Dans le second cas, il s’agit de présenter les expéditions chinoises qui explorèrent une grande partie de l’Asie du Sud-Est, les côtes de l’Inde, le détroit d’Ormuz et la côte orientale de l’Afrique bien avant l’arrivée des navires de Vasco de Gama dans l’océan Indien. Même si le ton un peu « hagiographique » de ce film nécessite quelques explications, entre autres sur la dimension idéologique de la réappropriation par la Chine actuelle de son histoire passée (5), les informations archéologiques, les sources diverses ainsi que les restitutions historiques en 3D révèlent aux élèves les capacités importantes de la puissance chinoise de la période Ming. Elles interrogent également des enjeux stratégiques bien différents de ceux des Européens, puisque l’empereur Yongle ordonnera de détruire cette flotte afin d’orienter la politique chinoise vers le coûteux prolongement de la muraille de Chine face à la menace Mandchoue (6).

Fig. 2 : Comparaison entre la caravelle portugaise et un navire de l’amiral Zheng He. Source : http://comaguer.over-blog.com/article-la-chine-au-xv-siecle-113453925.html

Ainsi, par ce premier travail préparatoire, l’Espagne et le Portugal n’apparaissent pas comme les seules grandes nations, s’élançant à la conquête d’un monde vaste mais aux contours géopolitiques flous. Elles sont confrontées à d’autres puissances plus ou moins en capacité de leur résister, elles-mêmes ayant des visées expansionnistes autant commerciales que militaires (l’Empire ottoman, le sultanat de Delhi, l’Empire Ming en Chine, pour n’en citer que quelques-unes).

(1) Des débats particulièrement médiatisés eurent lieu notamment en 2010 autour de l’enseignant et historien Dimitri Casali sur la disparition supposée de l’enseignement de Louis XIV et Napoléon dans les programmes des collèges. Plusieurs pétitions furent relayées par des journaux comme Le Figaro. Voir « Louis XIV, Napoléon, c’est notre Histoire, pas Songhaï ou Monomotapa » et http://aggiornamento.hypotheses.org/1035

(2) Il s’agit de pistes qui ne seront pas traitées dans cet article et ont été proposées aux élèves depuis 2008, comme l’analyse de ces phénomènes économiques et culturels mettant en place une sorte de première mondialisation étudiée à partir de l’ouvrage de Timothy Brook (Le Chapeau de Veermer. Le XVIIe siècle à l’aube de la mondialisation, Payot, 2008. De la même manière à partir de la thématique intitulée « l’essor d’un nouvel esprit scientifique et technique » en filière générale, il paraissait intéressant de montrer des exemples de développements technologiques de la part de civilisations qui pouvaient sembler pourtant dépassées, contredisant ainsi les discours habituels d’une science devenue essentiellement occidentale : les essais de fusées de Lagâri Hasan Çelebi au-dessus du palais de Topkapi à Istanbul en 1633, et l’utilisation de « rockets » par les troupes de Tipu Sultan lors des guerres du Mysore contre les Anglais, en Inde, à la fin du 18e siècle.

(3) Serge Gruzinski, L’Histoire, pour quoi faire ?, Fayard, Paris, 2015, pp. 146-152.

(4) Serge Gruzinski, ibid., pp. 152-154.

(5) Serge Gruzinski, ibid., pp. 51-53.

(6) Texte tiré de Philippe Ché, « La marine chinoise du Xe au XVe siècle », Publication de l’IUFM de la Réunion, 1998.

Quel est le point commun entre une beauté métisse mystérieuse et une pièce d’artisanat mexicain ? À gauche, la photographie immortalise une indigène de la haute société Sangley, issue d’un métissage entre la communauté chinoise des Philippines et les conquistadores espagnols.

Quel est le point commun entre une beauté métisse mystérieuse et une pièce d’artisanat mexicain ? À gauche, la photographie immortalise une indigène de la haute société Sangley, issue d’un métissage entre la communauté chinoise des Philippines et les conquistadores espagnols.  Ci-dessous, il s’agit d’une pièce de céramique appelée talavera, typique de la ville mexicaine de Puebla. C’est un objet symbolique du syncrétisme artistique qui a eu lieu dans ce pays, combinant les influences de la couronne espagnole, des civilisations indigènes, et même de la Chine. La Chine en Amérique latine ? Effectivement, des échanges ont existé depuis le 16e siècle entre « l’Extrême-Occident »

Ci-dessous, il s’agit d’une pièce de céramique appelée talavera, typique de la ville mexicaine de Puebla. C’est un objet symbolique du syncrétisme artistique qui a eu lieu dans ce pays, combinant les influences de la couronne espagnole, des civilisations indigènes, et même de la Chine. La Chine en Amérique latine ? Effectivement, des échanges ont existé depuis le 16e siècle entre « l’Extrême-Occident »