Au 18e siècle, l’Europe amorce une hégémonie mondiale. Cet essor inédit est associé aux Lumières. Un mouvement très divers, fédérant des acteurs partageant le refus de l’absolutisme, et le postulat qu’il est possible d’améliorer l’homme.

Il y a deux ans, le magazine Sciences Humaines me proposait de diriger un hors-série sur les Lumières. J’eus un bref instant d’hésitation. Est-il possible de porter un regard non eurocentré sur un phénomène qui prit place en Europe ? Eh bien oui, si on prend les Lumières pour ce qu’elles furent : un moment particulier de la pensée, qui connut des déclinaisons multiples, et dont certains pans furent a posteriori institués comme mythe fondateurs de la Modernité. Démonstration aujourd’hui avec la publication de mon introduction publiée dans cet hors-série (sommaire ici) sous le titre original « Et les Lumières se levèrent sur l’Europe ».

« Les Lumières. Une révolution dans la pensée », coordonné par Laurent Testot, Sciences Humaines Grands Dossiers, n° 56, septembre-octobre-novembre 2019. pdf de l’édito, du sommaire et de l’introduction en ligne sur Academia

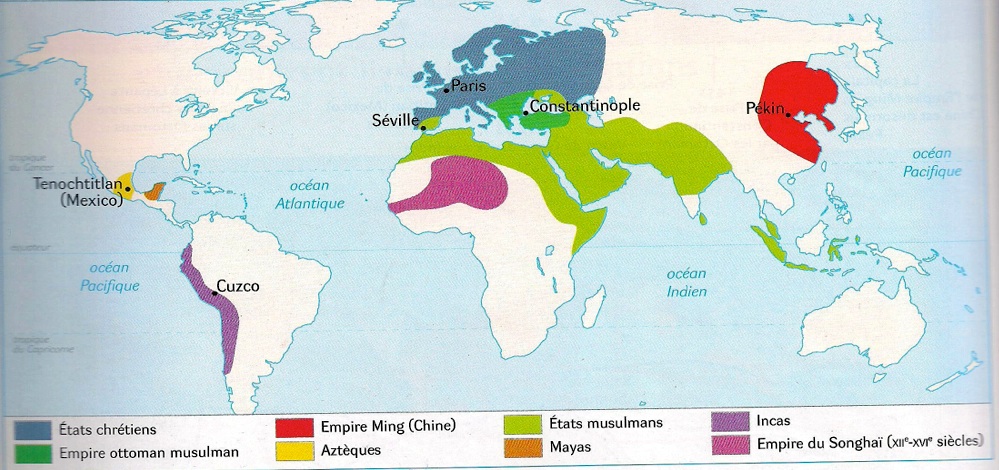

« Il importe peu que l’Europe soit la plus petite des quatre parties du monde (…) puisqu’elle est la plus considérable par ses Lumières. » En écrivant ces lignes dans l’Encyclopédie, ouvrage collectif coordonné par Diderot entre 1751 et 1772, le chevalier Louis de Jaucourt prend acte d’un tournant de l’histoire mondiale. L’Europe, jusqu’ici périphérie de l’Asie, trône désormais au centre.

Le siècle de l’Europe optimiste

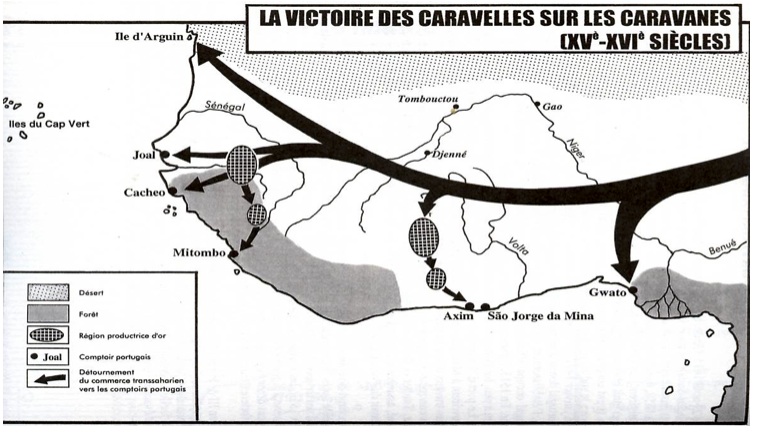

Mais l’Europe a eu la chance inouïe de conquérir les Amériques. Elle en siphonne les ressources, avec avidité. L’argent des mines péruviennes du Potosí (auj. Bolivie) permet la monétarisation des économies nationales ; le sucre des Caraïbes et du Brésil nourrit d’énergie immédiatement métabolisable les corps et les esprits. Gonflée à bloc, l’Europe se découvre optimiste. Elle s’étonne des humanités diverses qu’elle croise lors de ses explorations, Amérindiens, Africains, Asiatiques, et discute de leurs mœurs. C’est même désormais en prenant en exemple cette diversité que certains penseurs européens, qu’on va appeler philosophes, appellent à rejeter la pesante tutelle du christianisme sur les esprits. Il y a désormais autre chose à attendre de l’avenir qu’une fin des temps, un autre horizon que le retour du Christ. L’humanité peut s’éclairer par la raison, et améliorer son ordinaire. Le programme est connu, mais avant de l’accomplir, il lui faut un contexte spécifique.

Cela commence par l’invention de concepts, le déplacement de champs sémantiques. On réexamine ce que veulent dire liberté ou tolérance…

« Écrasez l’infâme », aime à écrire Voltaire lorsqu’il paraphe sa correspondance, abrégeant la formule en « Écr. l’inf. ». L’infâme ? En 1762, le protestant toulousain Jean Calas est battu à mort et brûlé par la justice, qui l’accuse à tort du meurtre de son fils. En 1766, le chevalier de la Barre est décapité à Abbeville pour blasphème – il ne s’est pas découvert lors d’une procession. Les Parlements, tribunaux régionaux où ne siègent que les notables en capacité d’acheter leur charge, sont des citadelles de conservatisme. En signant son Mahomet ou le fanatisme, ironiquement dédicacé au pape, Voltaire cible surtout son archie-ennemie, l’Église catholique.

Pour entrer en ce 18e siècle qui s’est confondu avec les Lumières, on retiendra donc qu’il se forge d’abord dans un combat pour la liberté d’expression. L’image d’Épinal montrant une lutte herculéenne, menée par une poignée de philosophes, contre l’hydre de la censure, l’arbitraire et l’injustice, n’est pas dénuée de fondement. L’objectif des philosophes a été atteint pour le long terme : faire admettre à tous qu’une société apaisée fait privilégier la discussion sur le conflit nous semble aujourd’hui banal. Au 17e siècle, seul l’inverse était pensable. L’absolutisme reposait sur une idée qui se vivait sur le mode de l’évidence : un prince fort garantit la concorde sous réserve qu’il ne soit pas contesté. C’est pourquoi, à l’échelle de l’Europe, le long 18e siècle commence réellement en 1688, quand la Glorieuse Révolution d’Angleterre trouve sa conclusion : un monarque de droit divin est renversé, une royauté parlementaire est organisée, un équilibre des pouvoirs s’instaure.

Mais en ce qui concerne la France, les premiers rayons de l’astre de la raison tombent en 1715, quand s’éteint Louis XIV. C’est encore un temps où certains sujets ne sont pas négociables, où tout ce qui chatouille l’autorité politique et la foi est susceptible de vous mener à l’obscurité éternelle, au cachot, à la mort. Le pouvoir ne se conçoit que comme vertical. Huit décennies plus tard, en 1792, lorsque le soleil des Lumières s’éclipse derrière l’orage de la Terreur, on en a terminé avec les oripeaux de l’Ancien Régime. Les Lumières ont accouché de la nation. Le pouvoir se visualise, dans l’idéal, comme un pacte horizontal, soudé par l’idée de l’élection. Désormais, l’imaginaire des Européens est habité par l’idée d’une égalité plus ou moins réelle des citoyens.

Voltaire, misogyne et élitiste, n’est pas forcément un modèle. Mais il a su résumer ce programme en six lettres : « Écr. l’inf. » appelle dans l’enthousiasme à en terminer avec l’intolérance, à fonder une nouvelle coexistence, à envisager une harmonie entre croyants de différentes transcendances en incluant jusqu’aux athées. Il s’agit évidemment de se prémunir du retour de la sauvagerie extrême des guerres de religion, mais surtout de pallier des difficultés pratiques. Tant qu’il n’y avait pas séparation de l’Église et de l’État, les non-catholiques n’étaient pas des sujets de droit. Il fallait un acte de baptême pour acter juridiquement, se marier ou hériter.

Un bouleversement total

En 1685, la révocation de l’édit de Nantes, qui depuis Henri IV assurait la cohabitation des réformés et des catholiques, est un coup de tonnerre qui précède les premiers rayons des Lumières. Les protestants, qui sentent le vent mauvais de la persécution se lever à nouveau, décampent en terres amies, Angleterre et Pays-Bas. Les finances du royaume de France auront du mal à récupérer de cette saignée. Plus tard, les philosophes en concluront qu’il faut un État neutre, indépendant du religieux, qui doit être relégué à la sphère de l’intime. Les pouvoirs l’admettront, non sans résistance. En 1787, Louis XVI signera un édit reconnaissant le baptême protestant, en une vaine tentative d’aplanir l’injustice pour sauvegarder l’existant. Trop tard. La Révolution sera plus radicale : l’organisation de l’état civil sera indépendante de la confession. Le mariage n’est plus un sacrement, il devient un contrat. Il est donc réversible. S’introduit la possibilité du divorce. C’est bien un autre monde qui est né de la tête des philosophes, un étrange univers où en disant oui aujourd’hui, vous vous gardez la possibilité de revenir avec un non en bouche demain.

Au-delà de la famille, le 18e siècle européen est bouleversé dans tous les domaines, de fond en comble. Société, technologie, pensée, économie, rapports à la nature…, c’est en Occident que l’histoire semble s’accélérer en ce 18e siècle. Au hasard des événements, ces mutations vont converger vers l’avènement d’un homme nouveau, vers la construction d’une notion de progrès. S’il fallait résumer l’intention d’une phrase ? L’homme est perfectible. Le diplomate Jean-Baptiste Dubos saisit la formule juste en 1733, en un discours qui soulève un écho sans pareil : « La perfection où nous avons porté l’art de raisonner (…) est une source féconde en nouvelles lumières » Lumières. Voici le mot déposé sur les fonds baptismaux, vite internationalisé dans toutes les langues européennes : Enlightenment, Aufklärung, Ilustración, Illuminismo… La Babel qu’est l’Europe adopte le terme. Condition sine qua non de son efficacité, il fait système.

Le programme de la raison triomphante

Entrons dans la machine à métamorphoser la société par les idées, démontons maintenant l’horlogerie de ce long 18e siècle européen.

Le programme s’ouvrait sur un défi immense, la contestation de l’absolutisme, royal ou ecclésial. Telle est la porte d’entrée que nous ouvre l’historien Pierre-Yves Beaurepaire. Il montre notamment comment le 18e siècle a marqué la pratique du pouvoir, par l’instauration des grands corps de l’État et la création de la « machine administrative ». Louis XV et Louis XVI ne peuvent pas être aussi absolutistes que leur aïeul solaire. Il leur faut moins de guerres, qui coûtent trop cher, et davantage de rentrées fiscales ; mais réformer l’impôt est déjà une dangereuse gageure. Progressivement s’impose l’idée que la loi ne découle pas de la royauté, mais que le pouvoir du prince émane de la loi. Et c’est jusqu’au droit pénal, soutient Luigi Delia, qui est issu de ce contexte particulier de construction d’un État de droit.

L’Europe bénéficie d’une conjoncture favorable. Le 17e siècle a été le moment le plus froid depuis au moins trois millénaires, et la plupart des sociétés de la planète en sont sorties affaiblies. Famines, guerres et épidémies ont prélevé leur lot. Alors que le climat s’adoucit à partir de 1715, les récoltes vont croissant, alors que les réseaux de transports s’améliorent. Nouveauté : l’Europe occidentale tient désormais à distance le terrifiant spectre de la faim. Qu’une province connaisse une baisse de ses rendements, on fera venir du grain d’une autre. La France a la chance d’avoir la fertile Bretagne, qui produit presque toujours un excédent de blé. Ventres pleins, cerveaux optimistes, le progrès naît aussi d’un climat radouci. Nul hasard si la pensée économique dominante est celle des physiocrates, mené par le docteur François Quesnay, qui fait de l’agriculture le moteur de la prospérité d’une nation. C’est la logique d’un temps où les récoltes de blé restent la chose la plus vitale qui soit, souligne Steven L. Kaplan.

La société peut désormais se rêver plus prospère, plus juste, libérée des carcans de l’Église et de l’aristocratie. Pour autant, souligne Christophe Martin, il faut se garder de projeter sur le 18e siècle nos notions de liberté et d’individu. Cacophonie chez les philosophes, qui en ces moments carrefours où tout s’invente, ne donnent pas tous le même sens aux mots. Ainsi de la nature humaine, qui fait l’objet de vifs débats exposés par Silvia Sebastiani.

Entamée à la Renaissance, la révolution scientifique s’enflamme au 18e siècle, explique Jean-François Dortier, car la circulation des idées s’accélère. L’ancienne cosmogonie est morte avec Louis XIV, et plus personne ne défend sérieusement que le Soleil et l’univers tournent autour de la Terre, alors que s’opposer à ce dogme valait bûcher moins d’un siècle avant. Les progrès de l’optique, de la chimie, de la physique, des mathématiques et de la biologie semblent fulgurants, c’est qu’ils bénéficient de deux siècles de réflexion à l’échelle d’une Europe soudainement mise en connexion intense.

Alors que les services postaux voient se densifier leurs réseaux aux échelles des nations et du continent, la circulation des idées s’amplifie. On imprime à tour de bras. Robert Darnton dépeint cette effervescence éditoriale grâce au voyage du commis voyageur en librairie qu’est Jean-François Favarger. Les magazines de mode, de médecine, d’art et de politique se multiplient, luttant désormais pied à pied avec les almanachs et horoscopes. Surfant sur un raz-de-marée littéraire, les idées des philosophes – parfois insérées dans des ouvrages pornographiques, explique Colas Duflo – nourrissent l’explosion des conversations et des lectures publiques. En France, le taux d’alphabétisation grimpe en flèche dans les villes. Il double ou triple en un siècle, monte plus vite au nord de la France qu’au sud, en régions protestantes que catholiques.

Mais les villes n’abritent que 20 % des populations. La campagne, qui voit au moins s’améliorer son ordinaire alimentaire, est moins touchée par ces processus. Même si l’Église se soucie de l’éducation des masses, afin de combattre l’influence de la Réforme. Les patois dominent, le français a beau être langue de la diplomatie internationale, à domicile il n’est courant que chez les élites. Le monde des Lumières est une mer de paysannerie de laquelle émergent des îles de savoir, qui seules nous ont légué des écrits. Dans le microcosme bourgeois des salons décrit par Mélinda Caron s’agite, grâce au dynamisme des femmes, toute une population minoritaire de lettrés. Ils correspondent, nourrissent et relaient des idées. De plus en plus vite, de plus en plus intensément. Et toujours plus nombreuses sont les élites qui partagent la conviction qu’elles devraient avoir la liberté de choisir leurs gouvernants, voire leur façon de vivre.

Nos héritages

Oser penser par soi-même ! Georges Minois nous montre ainsi comment l’athéisme se raffermit, fondant une tradition française de lutte radicale contre les excès de l’Église. Didier Masseau brosse le portrait des anti-Lumières. Une galaxie hétéroclite de réactionnaires purs, de conservateurs, de pamphlétaires et de figures en demi-teintes. Avec Rousseau au milieu du gué, qui contre un droit divin rendant la royauté intouchable défend le contrat social, mais pour lequel le progrès corrompt les hommes et les rend mauvais.

Au terme de ce court 18e siècle, ouvert sur l’agonie du Roi-Soleil en 1715, qui va se refermer sur l’avènement de la Révolution française, se pose la question des héritages des Lumières. Trois actes, Révolution, Europe, Modernité. Les philosophes ont-ils pavé la voie à la Révolution française, et au-delà à nos pratiques de démocratie ? Évidemment oui, pour Jonathan Israel, historien britannique iconoclaste qui décrit dans Une révolution des esprits (Agone, 2017) un projet subversif porté par la frange la plus radicale de ces penseurs. Non, rétorque son collègue français Jean-Clément Martin, qui souligne que les révolutionnaires ont puisé leurs idées à bien des sources. La pensée des philosophes étant très hétérogène, nul étonnement si a posteriori, nous pouvons croire déceler des filiations…

Les Lumières, qui ont vu se densifier des réseaux de penseurs européens soudés par des idées communes, sont-elles mères de l’idée d’Europe ? Certes, selon Céline Spector, pour laquelle la chrétienté cède alors la place, comme conception spatiale et historique, à autre chose. Le moment de l’Europe advient quand des élites élargies, au-delà de la grande aristocratie et du clergé, ont formulé le sentiment de partager un même espace, sociétal et civilisationnel. Citons comme jalon la date de 1784, qui voit la publication du premier guide touristique, le Guide des voyageurs en Europe de l’écrivain allemand Heinrich August Ottokar Reichard (1751-1828). Il sera traduit en français neuf ans plus tard, puis deviendra une référence polyglotte, permettant à d’autres nations que l’Angleterre d’envoyer dans un « Grand Tour » éducatif sa jeunesse à la découverte du continent, via les salons à la mode, les villes balnéaires, les sites prestigieux…

Au final, sommes-nous les héritiers des Lumières ? Oui, répondent tant Steven Pinker qu’Antoine Lilti. Pour le psychologue américain S. Pinker, le legs est absolument positif ; il met au crédit des Lumières notre présente prospérité, notre science, notre éducation, notre démocratie, notre pacification, le fait que nous vivions plus vieux et en meilleure santé, et qu’une part record de l’humanité peut aujourd’hui manger à sa fin ! En historien, A. Lilti tempère : « Les Lumières ne désignent pas un ensemble cohérent de propositions théoriques dont on pourrait aisément se réclamer. Il faut plutôt y voir l’ensemble des débats qui ont accompagné l’effort des écrivains européens pour penser la transformation, sous leurs yeux, des sociétés traditionnelles. »

Les Lumières seraient donc une précieuse boîte à outils pour comprendre un monde dont les métamorphoses s’étaient accélérées ! Si nous sommes bien les héritiers des Lumières, c’est parce qu’elles sont la gamme de références qui nous a accompagnés depuis deux siècles. Elles nous ont fourni un jeu de valeurs et d’idées dont nous pouvons nous réclamer en confiance. À commencer par le rejet du fanatisme, de l’injustice et de la bêtise. Parions sur la raison : « Écr. l’inf. » restera toujours d’une actualité universelle.