Il a beaucoup été question de l’invention des continents, un peu moins des océans. Un article coécrit avec Christian Grataloup, à paraître cette semaine dans le dernier numéro de Monde(s), entend corriger cela. Toutefois, un point évoqué à l’intérieur de celui-ci m’a semblé mériter un petit éclairage complémentaire dans la perspective de l’histoire globale.

Figure 1. Monde(s), n°3, « Invention des continents », sous la direction d’Isabelle Surun et de Hugues Tertrais

Pour faire droit, rappelons simplement que le découpage de l’espace maritime qui fait de la Terre une « planète bleue » repose essentiellement sur une convention, même si on pourra contester que celle-ci n’est pas purement nominaliste et prend appui sur des éléments bien réels. Cette convention tient aujourd’hui en un livre, publié par l’Organisation hydrographique internationale, dont la troisième et dernière édition remonte à 1953, et dont la nouvelle mouture en préparation ne devrait guère changer le système global. On compte actuellement cinq océans : l’océan Atlantique, l’océan Indien, l’océan Pacifique, l’océan Arctique et l’océan Austral – sept pour être précis, l’océan Atlantique et l’océan Pacifique étant divisés en deux par l’équateur. Or ce Pentateuque aquatique trouve sa constitution à la fin du 18e siècle, lors de la Révolution française.

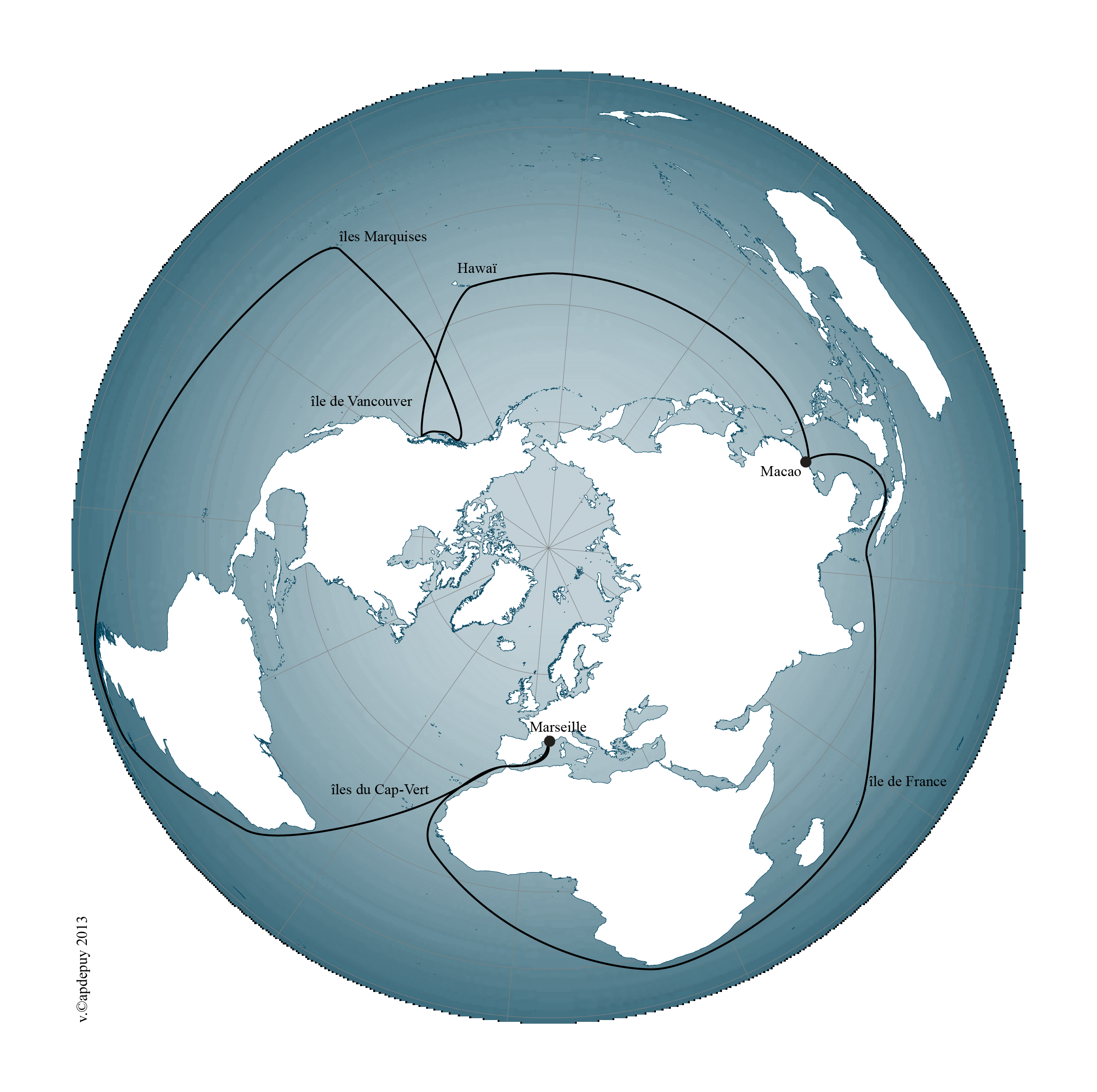

Ce siècle fut celui des grandes explorations dans les mers du Sud : Bougainville, Cook, La Pérouse… Moins connue est la circumnavigation réalisée par Étienne Marchand à bord du navire « La Solide » entre 1790 et 1792. Cet oubli s’explique sans doute par les motifs de cette entreprise. Initialement, il ne s’agissait nullement d’une de ces grandes expéditions scientifiques comme celles menées par les marins susnommés. Son but était beaucoup plus mercantile. Le projet était de s’approvisionner en fourrures de loutres de mer et autres animaux, auprès des Indiens de la baie de Nootka (Nord-Est de l’Amérique), de revendre celles-ci en Chine et de revenir en France avec un chargement de thé, de soie et de porcelaine. Ce qui rappelle, si nécessaire, la place de la Chine dans le commerce mondial au 18e siècle (cf. le billet de la semaine dernière sur La Chine et le Monde), et le problème de la balance des paiements auquel étaient confrontés les Européens. Les commerçants marseillais voulaient imiter les marchands anglais qui commençaient tout juste à s’implanter dans la région au détriment des Espagnols (affaire de Nootka, 1790).

Figure 2. Expédition du Solide (Cliquez pour agrandir)

Sur le plan commercial, l’expédition française fut un échec. La concurrence des marchands anglais, l’accord signé entre Catherine II et l’empereur de Chine accordant l’exclusivité de l’importation de fourrures aux Russes, la Révolution française rendaient le contexte trop difficile. En revanche, le voyage aboutit à l’écriture de quatre volumes au contenu scientifique non négligeable, ce qui peut justifier de classer finalement ce voyage avec les précédents. C’est un passage du quatrième volume qui a retenu mon attention.

On connaît l’œuvre de la Révolution française en matière de redéfinition des cadres spatio-temporels, on sait moins que celle-ci s’étendit aux étendues océaniques et à la question de leur dénomination. Charles Pierre Claret, comte de Fleurieu, ancien ministre de Louis XVI, participa à l’expédition menée par Étienne Marchand. Devenu simple citoyen, il fut membre du Bureau des longitudes créé en 1795. Or, en 1799, Fleurieu proposa une nouvelle nomenclature hydrographique du globe, qui, après examen, fut acceptée et proposée comme nouveau référentiel :

« Le citoyen Fleurieu, membre du bureau des longitudes, ayant accompagné d’une Carte générale, la relation qu’il publie du Voyage de Marchand, navigateur marseillais, autour du Monde, a changé, dans cette carte, la division hydrographique du globe, et la nomenclature générale et particulière de l’hydrographie.

Un mémoire détaillé accompagne la relation : le citoyen Fleurieu y expose les motifs qui ont décidé les changements qu’il s’est permis.

Le bureau des longitudes, après avoir entendu la lecture du mémoire, a cru devoir nommer les citoyens Méchain, Bougainville et Buache, commissaires pour l’examiner et lui en rendre compte : et, d’après le rapport des commissaires, le bureau des longitudes approuve les changements proposés par le citoyen Fleurieu.

Il est de toute évidence que l’ancienne division hydrographique est inexacte, incomplète, et induit en erreur par son expression même. La nouvelle donne une vision juste, claire, et présente à tous les peuples, quelque position qu’ils occupent sur le globe, des dénominations également exactes.

A l’égard des changements qui regardent les terres inconnues aux anciens, et donc la découverte est due à la navigation moderne ; ces changement ont le mérite de rendre à chacun des découvreurs ce qui lui est dû. […]

En conséquence, le bureau des longitudes invite les géographes et les professeurs d’hydrographie à prendre en considération et la nouvelle division hydrographique et les autres changements qui enrichissent la carte du citoyen Fleurieu. »[1]

En quoi consiste cette révolution de la toponymie océanique ? Au 18e siècle, l’usage était encore fréquent de parler d’« océan Occidental », d’« océan Oriental » ou d’« océan Septentrional », conformément à la vision antique d’un Océan unique découpé en fonction des points cardinaux. Mais ceci n’avait évidemment de sens que par rapport à l’Europe. Certes, d’autres noms existaient : « mer Atlantique », « mer Éthiopique » (pour l’Atlantique Sud ou bien l’océan Indien), « mer des Indes », tous trois issus de la géographie grecque, et « mer Pacifique » ou « mer du Sud », inventés au début du 16e siècle, mais l’usage restait confus. Néanmoins, parler d’« océan Occidental » pour désigner l’Atlantique alors que cet océan se trouvait à l’est de l’Amérique pouvait apparaître absurde et c’est bien ce qu’écrivait déjà Edward Wells en 1706 :

« Le globe terraqué est composé de deux grandes parties, la terre et la mer. Je dois commencer par la description de cette dernière, car elle englobe et délimite la première.

La mer a été distinguée par les Anciens en fonction des quatre coins du monde, en océans septentrional, méridional, oriental et occidental. Et bien que cette même distinction pourrait encore servir, un autre continent, entre-temps, a été découvert à côté de celui-ci connu depuis longtemps, et situé de telle façon que le vieil océan Occidental est son océan Oriental, et vice versa ; aussi, pour éviter toute ambiguïté, semble-t-il plus commode d’appeler la mer située entre la côte Ouest du Vieux Continent et la côte Est du Nouveau Continent, océan Atlantique, nom tiré du célèbre Mont Atlas sur la côte la plus occidentale de Afrique, et donné par les Anciens eux-mêmes pour autant qu’ils connaissaient l’océan Occidental. »[2]

Cette critique ne semble guère avoir été entendue, et il fallut donc attendre la fin du siècle et le mémoire de Fleurieu pour qu’elle trouve de l’écho.

« Mon premier objet a été de ramener la division hydrographique, la division des mers, à des principes pris dans la nature, et de réformer les qualifications, les désignations, les dénominations vicieuses, que le hasard des circonstances, une prédilection de territoire, et le plus souvent l’ignorance, ont fait imposer aux différentes portions de la grande masse des eaux. »[3]

« Les Européens qui ont tout fait à cet égard, ont rapporté tout à l’Europe ; et, selon eux, le Monde entier doit aboutir à ce centre : ainsi, ils ont appelé Océan Occidental, la partie de l’Océan qui est situé à l’occident par rapport à l’Europe. Mais depuis qu’à l’occident de cet Océan, il existe à notre connaissance une autre terre ; depuis que l’Europe et l’Afrique y ont successivement versé une partie de leur population ; exigerons-nous des hommes qui l’habitent, qu’ils donnent le nom d’Océan Occidental, d’Océan où le soleil se couche [Sol occidens], à la Mer où ils voient le soleil se lever [Sol oriens] ? »[4]

Fleurieu balaie vigoureusement cet européocentrisme entaché d’erreurs pour adopter un point de vue qu’il souhaite global :

« Le géographe ne doit appartenir ni à un continent ni à l’autre ; il doit, pour ainsi dire, planer sur le globe, et, en le voyant tourner au-dessous de lui, attacher à chaque partie de l’Océan qui environne de ses eaux les deux masses terrestres, des dénominations qui puissent convenir également aux situations de toutes les contrées, et à tous les peuples de la Terre. Effaçons donc sans ménagement, des noms que l’ignorance, le hasard, les circonstances, le préjugé territorial, ont introduits ; des noms que le temps et l’habitude semblaient autoriser, mais que ni l’habitude ni le temps, qui ne justifient pas ce qui est absurde et incongru, ne peuvent avoir consacrés de manière à les rendre indélébiles. »[5]

La posture apparaît si radicale qu’il serait presque tentant de la qualifier anachroniquement de « post-moderne ». Cependant, sur la table rase d’une géographie hypercritique, quelle carte dessiner ? Fleurieu opère avec méthode et en revient aux concepts scientifiquement définis. Il constate ainsi qu’il n’y a qu’un seul océan et que deux continents :

« Quand on considère le globe terrestre sous un point de vue général, on voit que la portion de sa surface qui fut destinée à être l’habitation des hommes, est partagée en deux continents, en deux grandes îles, dont l’une comprend dans ses limites, l’Europe, l’Asie et l’Afrique, et l’autre présente les deux Amériques liées par un isthme étroit qui résiste à l’action continue des eaux : je ne parle pas des îles formées en groupes ou éparses, qui se trouvent jetées dans les intervalles ; ce ne sont pas des limites de l’Océan […]. »

« L’Océan est un, universel ; ses eaux, d’un pôle à l’autre, et sur toute la circonférence du globe, se communiquent et se maintiennent en équilibre. »

« Le globe terrestre ne présente proprement que deux îles et un océan »[6]

Fleurieu finit donc par considérer que ces deux grands continents constituent un cloisonnement de l’océan mondial et qu’il y a donc deux océans. L’un est l’océan Atlantique. L’autre, Fleurieu refuse les termes de « mer du Sud » et de « mer Pacifique », jugés impropres, et propose de l’appeler Grand Océan. Il englobait dans ce dernier l’océan Indien, qu’il préférer désigner comme le grand golfe de l’Inde. Enfin, au Nord et au Sud, il adopta les cercles polaires pour distinguer un océan glacial Arctique et un océan glacial Antarctique.

Figure 3. Carte hydrographique réalisée par Beautemps-Beaupré, An v, d’après la nomenclature de Fleurieu (BnF)

Fleurieu concluait son mémoire avec une certaine note de scepticisme, doutant que sa nomenclature soit reprise.

« La défaveur que porte avec soi l’idée d’une innovation, surtout quand elle attaque des dénominations que le temps semble, en quelque sorte, avoir consacrées, s’est si souvent offerte à ma pensée dans le cours du long examen auquel je me suis livré, que j’aurais hésité à proposer mes idées, si la nécessité d’une réforme ne se faisait péniblement sentir à celui qui, occupé de l’histoire des navigations, promène sans cesse ses regards sur la surface de ces plaines liquides dont l’homme, ambitieux d’accroître son domaine, osa tenter de franchir et franchit l’immense étendue. Il est si rare de combattre avec succès un usage enraciné ! Si cependant on veut considérer que je n’ai fait , pour ainsi dire , que remettre chaque chose à sa place; peut-être ne sera-t-on point arrêté par l’idée d’une innovation qui n’est qu’en apparence ; peut-être n’y verra-t-on qu’une réforme naturelle, nécessaire pour se mieux entendre en géographie, pour s’entendre partout et toujours. J’ose croire que, si la force de l’habitude peut céder à la raison, les géographes des différentes nations seront amenés, du moins insensiblement, à adopter une division et une nomenclature hydrographiques qui, n’étant celles d’aucun temps, d’aucun pays, d’aucun peuple, en particulier, conviennent également à tous les peuples, à tous les pays, à tous les temps, et doivent être invariables, comme les principes qui leur servent de fondements. »[7]

L’œuvre de Fleurieu fut le point de départ de nombreux débats au cours du 19e siècle, mais surtout, au regard de cet horizon d’une géographique universelle qui serait de nulle part, on ne peut constater que la remise en question par Fleurieu de l’européocentrisme ne lui permet pas réellement de s’en échapper. La nature comme référence absolue et débarrassée de tout prisme culturel est une utopie. Reste donc la convention, ce qui fut l’objet des discussions de la commission réunie à Londres en 1845, de la conférence hydrographique internationale de 1919, puis du Bureau hydrographique international fondé en 1921, et devenu par la suite l’Organisation hydrographique internationale.

Au-delà, l’absence de solution sub speciae eternitatis ne doit pas étouffer la radicalité de la critique qui doit sous-tendre l’écriture de toute histoire globale et qui donne toute sa légitimité à une entreprise de métahistoire et de métagéographie comme mise à nu des implicites, narratifs ou naturalistes.

Bibliographie

Voyage autour du Monde, pendant les années 1790, 1791, et 1792, par Étienne Marchand, Paris, Imprimerie de la République, 1800, 4 vol.

Christian Grataloup, 2009, L’invention des continents. Comment l’Europe a découpé le Monde, Paris, Larousse.

Christian Grataloup et Vincent Capdepuy, 2013, « Continents et océans : le pavage européen du globe », Monde(s), n° 3, pp. 29-52.

Martin W. Lewis et Kären E. Wigen, 1997, The Myth of Continents. A Critique of Metageography, Berkeley, University of California Press.

Olivier Serret, « L’océan mondial de la planète bleue », M@ppemonde, n° 97, 2010.

Edward Wells, 1706, A Treatrise of Antient and Present Geography, Londres, A. & J. Churchill.

Notes

[1] « Extrait du procès-verbal des séances du bureau des longitudes du 14 ventôse, an VIII de la République » in : Voyage autour du Monde, pendant les années 1790, 1791, et 1792, par Étienne Marchand, Paris, Imprimerie de la République, 1800, Vol. 4, n.p.

[2] Edward Wells, 1706, A Treatrise of Antient and Present Geography, Londres, A. & J. Churchill, p. 13.

[3] Charles Fleurieu, « Observations sur la division hydrographique du globe et changements proposés dans la nomenclature générale et particulière de l’hydrographie », in : Voyage autour du Monde, op. cit., Vol. 4, p. 2.

[4] Ibid., p. 3.

[5] Ibid., p. 8.

[6] Ibid., pp. 8-9

[7] Ibid., p. 73