À l’occasion de récents débats radiophoniques, sur France Culture et sur Radio Goliard[s], une référence est revenue : la Grammaire des civilisation de Fernand Braudel, modèle d’un enseignement géohistorique et d’histoire globale.

On le sait, l’ouvrage aujourd’hui connu sous ce titre, est la réédition, après la mort de Braudel, d’un manuel scolaire paru en 1963 ; ou plus exactement, d’une partie de ce manuel. Celui-ci, destiné aux classes terminales, aux propédeutiques et aux classes préparatoires aux Grandes Écoles, était l’œuvre de Suzanne Baille, de Fernand Braudel et de Robert Philippe. Or il s’avère que le titre choisi pour la réédition de 1987 est assez discutable puisqu’il ne s’applique à l’origine qu’aux trois premiers chapitres de la partie rédigée par Braudel, sur les 24 qui la composent. « Une grammaire des civilisations » ne constituait initialement qu’une sorte d’introduction théorique et c’est par synecdoque que ce titre est devenu celui du tout. Le livre aurait dû en réalité s’intituler : Jadis, hier et aujourd’hui, les grandes civilisations du monde actuel.

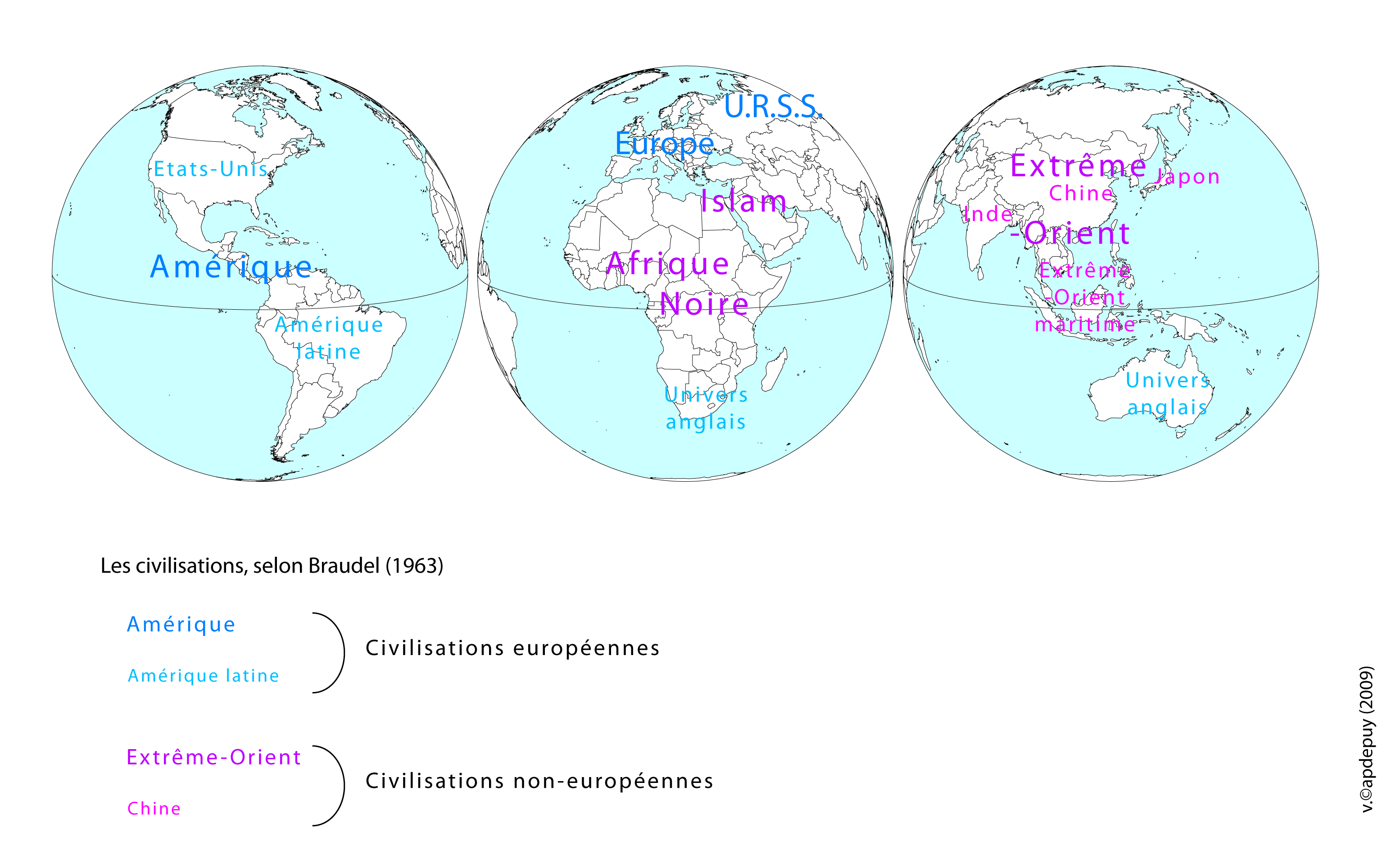

Figure 1. Le monde actuel, 1963

1) Une histoire au long cours

D’emblée, le titre originel mettait le point sur une des originalités de ce manuel. Il ne s’agissait pas d’un manuel d’histoire, ou pas d’une histoire comme on continue d’imaginer celle-ci. Ce que souligne l’introduction : « Histoire et temps présent ». L’aujourd’hui est le point de départ et le point d’aboutissement de cette analyse historique. Or le temps présent occupe une place majeure dans la pensée de Braudel, et il ne pouvait qu’être sensible à cette nouvelle temporalité des programmes. Certes, en 1950, il avait exprimé une certaine méfiance à propos de la capacité de l’historien à penser le présent :

« Privilège immense ! Qui saurait, dans les faits mêlés de la vie actuelle, distinguer aussi sûrement le durable et l’éphémère ? Pour les contemporains, les faits se présentent trop souvent, hélas, sur un même plan d’importance, et les très grands événements, constructeurs de l’avenir, font si peu de bruit – ils arrivent sur des pattes de tourterelles, disait Nietzsche – qu’on en devine rarement la présence. » [1]

Mais dès 1955, il précisait sa réflexion :

« vous savez bien que la limite entre le monde des morts et le monde des vivants se déplace à chaque instant, qu’il n’y a pas de limite entre passé et présent, si bien que l’histoire et la sociologie devraient toujours collaborer, alors qu’elles se heurtent quelquefois comme des visions différentes du monde.

[…] Il faut donner sa pleine signification à la très forte remarque de Lucien Febvre : l’histoire n’est pas seulement l’étude du passé, mais aussi l’étude du temps présent. » [2]

Si Fernand Braudel n’est pas l’instigateur des nouveaux programmes adoptés en 1957, contrairement à une affirmation souvent répétée, Lucien Febvre a de toute évidence influencé le mouvement de réforme dont ils sont l’aboutissement (Legris, 2011), et Braudel s’en est littéralement emparé.

À croire les auteurs, ce manuel se découperait en trois explications successives : un premier livre consacré à l’histoire récente, « Le monde de 1914 à nos jours », un deuxième portant sur l’histoire lointaine, « Jadis, hier et aujourd’hui, les grandes civilisations du monde actuel », et un troisième sur les grands problèmes du monde actuel, « Demain. Le monde en devenir ». En réalité, le livre deuxième, plus de 330 pages sur les quelques 530 du livre, occupe une place de poids et brouille cette tripartition. Le titre lui-même le dit, l’analyse de Fernand Braudel porte à la fois sur le présent, sur hier, sur le passé lointain, et sur le futur. C’est une « télé-histoire », comme il l’écrit à plusieurs reprises, et celle-ci transcende le temps, s’enfonçant dans le passé le plus reculé et se tournant, certes avec quelques hésitations, vers l’avenir. Les quelques livres indiqués en fin d’introduction portent tous sur cette dimension :

– Daniel Halévy, Essai sur l’accélération de l’histoire, Paris, Self, 1948 ;

– Émile Callot, Ambiguïtés et antinomies de l’histoire, Paris, Rivière, 1962 (avec un accent mis sur le chapitre vi, « L’histoire anticipée ») ;

– Jean Fourastié, La civilisation de 1975, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 1953 ;

– Jean Fourastié et Claude Vimont, Histoire de demain, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 1956.

Pour Braudel, « la civilisation est ainsi la plus longue des histoires » [3]. Toutefois, elle n’est pas toute l’histoire ; et on retrouverait là une mise en garde bien connue des historiens de la globalité :

« Dans ces conditions, n’acceptons pas trop vite que l’histoire des civilisations soit “toute l’histoire”, comme disait le grand historien espagnol Rafaël Altamira (1951) et, bien avant lui, François Guizot (1855). C’est toute l’histoire, sans doute, mais vue dans une certaine perspective, saisie dans ce maximum d’espace chronologique possible, compatible avec une certaine cohésion historique et humaine. » [4]

2. Les sciences de l’homme

En introduction, les auteurs de ce manuel avertissent :

« Le nouveau programme d’histoire des Classes Terminales pose des problèmes difficiles. Il se présente comme une explication du monde actuel tel qu’il se révèle, en termes souvent obscurs, tel qu’on ne peut le comprendre aux lumières multiples d’une histoire qui ne fait fi d’aucune des sciences sociales voisines : géographie, démographie, économie, sociologie, anthropologie, psychologie… » [5]

Plus loin, Fernand Braudel le répète :

« On ne peut définir la notion de civilisation qu’aux lumières jointes de toutes les sciences de l’homme, y compris l’histoire. Mais il ne sera pas encore franchement question de celle-ci au cours du présent chapitre.

C’est par rapport aux autres sciences de l’homme que l’on essaiera cette fois de définir le concept de civilisation, en faisant appel tour à tour à la géographie, à la sociologie, à l’économie, à la psychologie collective. » [6]

Là encore, ceci n’est pas le seul fait de Fernand Braudel, mais le résultat d’une réforme discuté depuis une dizaine d’années. En 1952, l’UNESCO crée un comité international d’experts en charge de promouvoir l’enseignement des sciences sociales en France. Parmi eux, Louis François est un acteur actif de cette ouverture de l’histoire-géographie :

« Il est évident qu’aujourd’hui notre enseignement doit donner à l’élève tout ce qui lui permettra de comprendre les conditions de l’existence de l’homme, ce qui nécessitait évidemment des notions de sciences humaines […]. Il ne s’agit pas d’introduire une nouvelle matière de type social studies, mais bien d’intégrer à l’enseignement littéraire, historique, géographique, des notions de sciences sociales qui donneront aux élèves des ouvertures sur le monde contemporain qui les aideront à la comprendre, et qui leur permettront de mieux se situer. » [7]

Ce programme intellectuel est aussi celui qui est défendu par la VIe section de l’EPHE, créée en 1947, et dirigée par Fernand Braudel à partir de 1956. Comme il l’écrivait en 1951 :

« Pour nous, il n’y a pas de sciences humaines limitées. Chacune d’elles est une porte ouverte sur l’ensemble du social et qui conduit dans toutes les pièces et à tous les étages de la maison.

[…]

Tout cloisonnement des sciences sociales est une régression. Il n’y a pas d’histoire une, de géographie une, d’économie politique une ; il y a un groupe de recherches liées et dont il ne faut pas desserrer le faisceau. » [8]

Aux yeux de Braudel, il n’y a pas plus d’homo geographicus que d’homo economicus. La différence entre les sciences sociales n’est qu’une question de point de vue et de méthode. Ce qui aboutit à la « maison des sciences de l’homme », fondation créée en 1963 et dirigée par Fernand Braudel jusqu’à sa mort en 1985.

On comprend ainsi pourquoi une méprise a pu s’insinuer dans les esprits à propos de la paternité de ce nouveau programme de terminale. Il aurait pu être l’œuvre de Braudel.

3. Un Monde pavé de civilisations

L’approche des civilisations doit donc être multidimensionnelle. Dans le cadre de ce billet, on s’en tiendra cependant à la seule dimension géographique.

« Les civilisations sont des espaces » [9]

« Les civilisations (quelle que soit leur taille, les grandes comme les médiocres) peuvent toujours se localiser sur une carte. Une part essentielle de leur réalité dépend des contraintes ou des avantages de leur logement géographique. » [10]

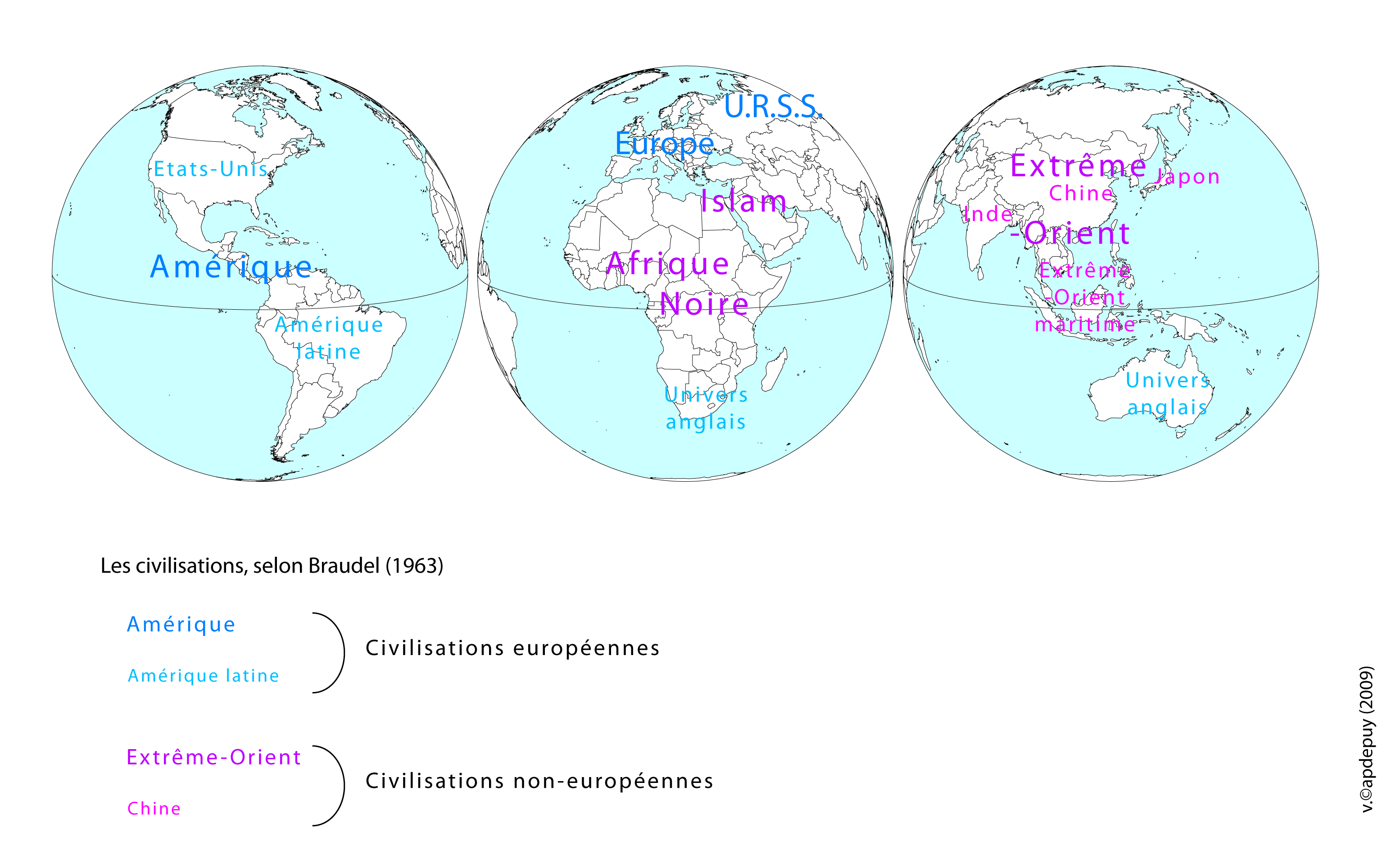

Pourtant, si on trouve de nombreuses cartes à l’intérieur de ce manuel, il n’y en a aucune donnant une vision d’ensemble, globale, de ces civilisations. On est obligé de l’imaginer à partir de la classification qui est donnée de chapitre en chapitre.

Liste des civilisations :

1. Les civilisations non-européennes

1.1. L’Islam et le monde musulman

1.2. Le continent noir « l’Afrique Noire, ou mieux les Afrique Noire »

1.3. L’Extrême-Orient

1.3.1. La Chine

1.3.2. L’Inde

1.3.3. Indochine, Indonésie, Philippines, Corée : « un Extrême-Orient maritime »

1.3.4. Japon

2. Les civilisations européennes

2.1. L’Europe

2.2. L’Amérique

2.2.1. L’Amérique latine

2.2.2. Les Etats-Unis

2.2.3. L’univers anglais (Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande)

2.3. L’autre Europe (U.R.S.S.)

Figure 2. « Les civilisations du monde actuel » (d’après Braudel, 1963)

Le choix de ne pas donner de limites à ces civilisations est une manière ici de respecter l’absence de carte, qui est peut-être due à cette difficulté, voire à l’impossibilité, à délimiter les espaces civilisationnels. Il y aurait peut-être un refus braudélien de donner à voir un pavage de civilisations, au contraire de la fameuse carte réalisée dans les années 1990 par Samuel Huntington. Néanmoins, il ne faudrait pas considérer que ces espaces sont flous dans la pensée de Braudel :

« chaque civilisation est liée à un espace aux limites à peu près stables ; d’où, pour chacune d’elles, une géographie particulière, la sienne, qui implique un lot de possibilités, de contraintes données, certaines quasi permanentes, jamais les mêmes d’une civilisation à l’autre. »[11]

La grammaire des relations entre civilisations est assez simple. Soit l’échange et la composition :

« La fixité des espaces solidement occupés et des frontières qui les bornent n’exclut pas la perméabilité de ces mêmes frontières devant les multiples voyages des biens culturels qui ne cessent de les franchir. »[12]

Soit la confrontation, « les chocs de civilisations » :

« Le raisonnement, jusqu’ici, suppose des civilisations en rapport pacifique les unes avec les autres, libres de leurs choix. Or les rapports violents ont souvent été la règle. Toujours tragiques, ils ont été assez souvent inutiles à long terme. »[13]

Le meilleur exemple qu’il donne est celui-ci de la colonisation :

« Le colonialisme, c’est par excellence la submersion d’une civilisation par une autre. Les vaincus cèdent toujours au plus fort, mais leur soumission reste provisoire, dès qu’il y a conflit de civilisations. »[14]

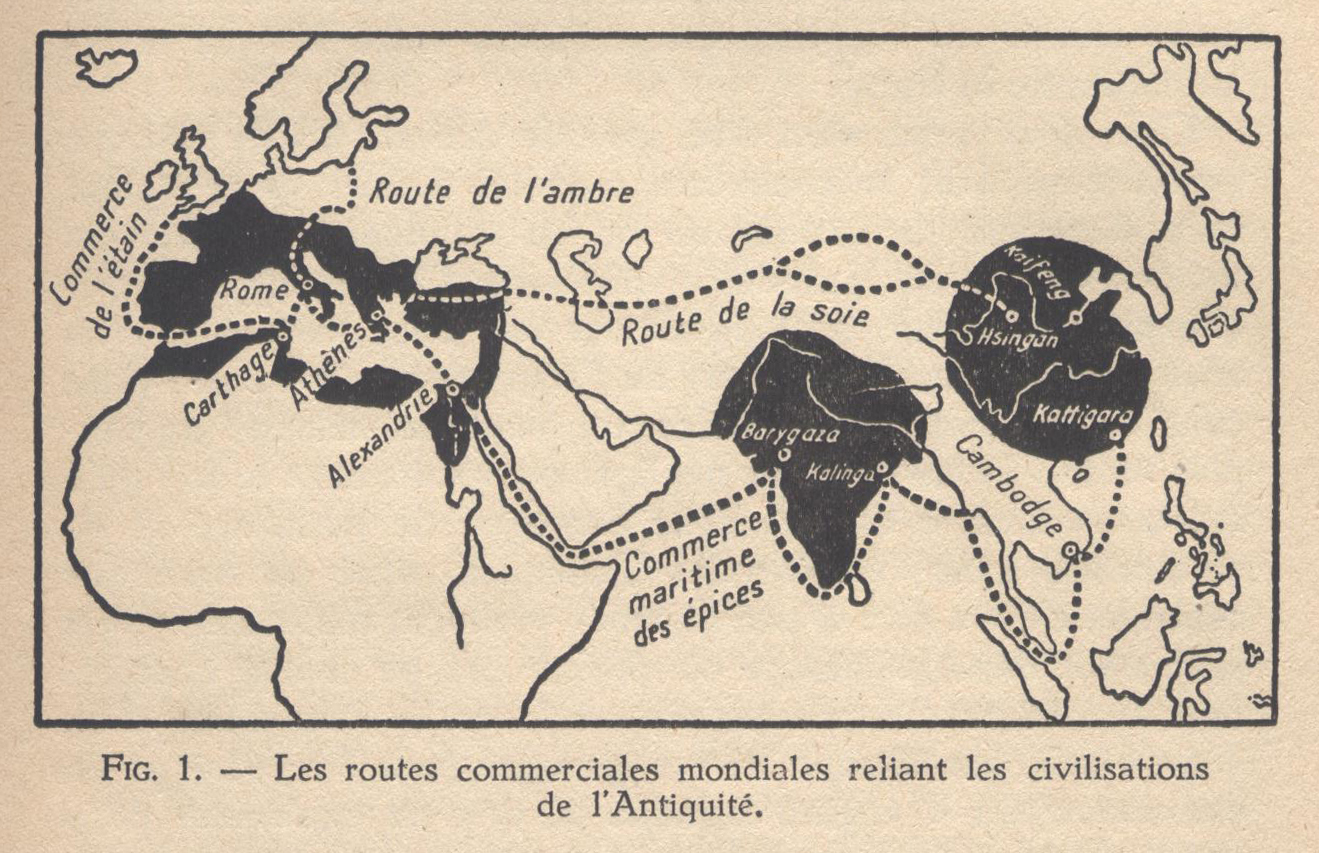

4. Civilisations et mondialisation

Le terme de « mondialisation » est encore rare au début des années 1960 et Fernand Braudel ne l’a semble-t-il jamais employé. Pourtant l’idée est là et elle constitue sans doute la problématique centrale de sa réflexion sur le « monde actuel ».

« Au singulier, civilisation ne serait-ce pas aujourd’hui, avant tout, le bien commun que se partagent, inégalement d’ailleurs, toutes les civilisations, “ce que l’homme n’oublie plus” ? Le feu, l’écriture, le calcul, la domestication des plantes et des animaux ne se rattachent plus à aucune origine particulière ; ils sont devenus les biens collectifs de la civilisation.

Or ce phénomène de diffusion de biens culturels communs à l’humanité entière prend dans le monde actuel une ampleur singulière. Une technique industrielle que l’Occident a créée, s’exporte à travers le monde entier qui l’accueille avec frénésie. Va-t-elle, en imposant partout un même visage : buildings de béton, de verre et d’acier, aérodromes, voies ferrées avec leurs gares et leurs haut-parleurs, villes énormes, qui, peu à peu, s’emparent de la majeure partie des hommes, va-t-elle unifier le monde ? “Nous sommes à une phase, écrit Raymond Aron, où nous découvrons à la fois la vérité relative du concept de civilisation et le dépassement nécessaire de ce concept… La phase de civilisation s’achève et… l’humanité est en train, pour son bien ou pour son mal, d’accéder à une phase nouvelle”, celle, en somme, d’une civilisation capable de s’étendre à l’univers entier.

Cependant la “civilisation industrielle” exportée par l’Occident n’est qu’un des traits de la civilisation occidentale. En l’accueillant, le monde n’accepte pas, du même coup, l’ensemble de cette civilisation, au contraire. Le passé des civilisations n’est d’ailleurs que l’histoire d’emprunts continuels qu’elles se sont faits les unes aux autres, au cours des siècles, sans perdre pour autant leurs particularismes, ni leurs originalités. Admettons pourtant que ce soit la première fois qu’un aspect décisif d’une civilisation particulière paraisse un emprunt désirable à toutes les civilisations du monde et que la vitesse des communications modernes en favorise la diffusion rapide et efficace. C’est dire seulement, croyons-nous, que ce que nous appelons civilisation industrielle s’apprête à rejoindre cette civilisation collective de l’univers dont il était question, il y a un instant. Chaque civilisation en a été, en est, ou en sera bouleversé dans ses structures.

Bref, en supposant que toutes les civilisations du monde parviennent, dans un délai plus ou moins court, à uniformiser leurs techniques usuelles et, par ces techniques, certaines de leurs façons de vivre, il n’en reste pas moins que, pour longtemps encore, nous nous retrouverons, en fin de compte, devant des civilisations très différenciées. Pour longtemps encore, le mot de civilisation gardera un singulier et un pluriel. Sur ce point, l’historien n’hésitera pas à être catégorique. »[15]

On ne peut s’empêcher de penser ici à l’œuvre de Paul Vidal de la Blache, dont on sait par ailleurs qu’elle a tant influencé l’école des Annales, et Fernand Braudel en particulier. Vidal de la Blache, dans le Tableau de la géographie de la France, décrit « la France d’autrefois ». L’ouvrage sert d’introduction à L’histoire de la France depuis les origines jusqu’à la Révolution, collection dirigée par Ernest Lavisse. Or les temps ont changé, en ce début du XXe siècle, la France est prise dans deux mouvements majeurs, l’industrialisation et la mondialisation, qui ne peuvent qu’en affecter la physionomie et que Vidal de la Blache n’ignore pas :

« Lorsque se produisent de grandes révolutions économiques, comme celles que les découvertes du XIXe ont amenées dans les moyens de transport, quels habitants du globe pourraient se flatter d’échapper à leurs conséquences ? »[16]

Cependant, cette problématique géographique des permanences et des mutations, posée à l’orée du XXe siècle, Vidal de La Blache tend quelque-peu à l’esquiver en privilégiant les structures du temps long, sans en faire la démonstration puisque son ouvrage ne traite pas de la France contemporaine. Il s’agit seulement d’une sorte de confiance placée dans le territoire national et affirmée avec force dans la conclusion du livre. Les fondements géographiques de la France demeurent les mêmes et garantissent en quelque sorte son adaptation :

« Nous croyons fermement que notre pays tient en réserve assez de ressources pour que de nouvelles forces entrent en jeu et lui permettent de jouer sa partie sur un échiquier indéfiniment agrandi, dans une concurrence de plus en plus nombreuse. Nous pensons aussi que les grands changements dont nous sommes témoins n’atteindront pas foncièrement ce qu’il y a d’essentiel dans notre tempérament national. La robuste constitution rurale que donnent à notre pays le climat et le sol est un fait cimentée par la nature et le temps. »[17]

Si le temps long de la nation est déterminé par les structures fondamentales de son espace, le temps court de l’histoire se réduit alors à n’être qu’un épiphénomène :

« Lorsqu’un coup de vent a violemment agité la surface d’une eau claire, tout vacille et se mêle ; mais, au bout d’un moment, l’image du fond se dessine de nouveau. »[18]

Et Vidal de La Blache de conclure :

« L’étude attentive de ce qui est fixe et permanent dans les conditions géographiques de la France doit être ou devenir plus que jamais notre guide. »[19]

Le temps de la géographie ne serait donc pas celui du présent, mais celui par excellence de l’immobilité, le temps de ce qui échappe au temps. « La mondialisation n’est-elle qu’un coup de vent qui agite la surface du globe ? » Telle serait finalement la question que pose Fernand Braudel à une histoire globale qui s’ignore encore, et à laquelle il apporte une réponse très proche de celle de Paul Vidal de la Blache :

« Le machinisme, avec ses innombrables conséquences, est à coup sûr capable de tordre, détruire et reconstruire mainte structure d’une civilisation. Non pas toutes. Il n’est pas, à lui seul, une civilisation. L’affirmer serait prétendre que l’Europe d’aujourd’hui est née tout à neuf, au temps de sa Révolution Industrielle qui n’a pas manqué, pour elle aussi, d’être un choc brutal. Alors qu’elle plonge bien au delà, par toutes ses racines. C’est en songeant aux nations d’Europe, que l’on peut se permettre de douter fortement du pouvoir du machinisme à unifier ou à uniformiser l’univers. Participant déjà à une civilisation d’ensemble, celle de l’Occident chrétien et humaniste, entraînées presque au même moment, il y a déjà plus d’un siècle, dans la même aventure de l’industrialisation, dotées des mêmes techniques, de la même science, d’institutions analogues, de toutes les formes sociales du machinisme, ces nations auraient dû perdre, il y a belle lurette, ces formes particularités qui permettent de parler d’une civilisation française, allemande, anglaise, méditerranéenne… Or il suffit à un Français de traverser la Manche, à un Anglais d’aborder le continent, à un Allemand de gagner l’Italie, pour qu’ils se persuadent, sans mal, qu’industrialisation n’est pas uniformisation. Incapable de détruire les particularismes régionaux, comment la technique annihilerait-elle les puissantes personnalités que sont les grandes civilisations, fondées sur des religions, des philosophies, des valeurs humaines et morales foncièrement différentes ? »[20]

On comprend mieux ainsi en quoi le dernier livre de Fernand Braudel, dont Christian Grataloup écrivait qu’il avait « le charme d’un grenier ancien », n’est pas en contradiction avec tout le reste de son œuvre. L’attachement à la longue durée de l’identité nationale et de l’identité civilisationnelle n’était pas pour lui contradictoire avec la nécessité épistémologique et historiographique d’« ouvrir les fenêtres ». Sans forcément partager toutes les analyses de Braudel, on peut s’entendre sur cette leçon que l’histoire nationale et l’histoire globale ne sont pas antithétiques. Ce que certains « historiens de garde » n’ont malheureusement pas compris.

Bibliographie

Braudel F., 1950, « Pour une économie historique », Revue économique, Vol. 1, n° 1, p. 37-44.

‑‑‑, 1951, « a géographie face aux sciences humaines », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Vol. 6, n° 4, p. 485-492.

‑‑‑, 1958, « Histoire et Sciences sociales. La longue durée », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Vol. 13, n° 4, p. 725-753.

‑‑‑, 1963, « Une grammaire des civilisations », in Baille S., Braudel F. & Philippe R., Le monde actuel. Histoire et civilisations, Paris : Belin, pp. 143-475 ; 1987, Grammaire des civilisations, Paris : Arthaud/Flammarion.

‑‑‑, 1997, Les ambitions de l’Histoire, Paris : Éditions de Fallois.

Legris P., 2010, L’écriture des programmes d’histoire en France (1944-2010), thèse de doctorat, Paris Panthéon-Sorbonne : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00579269/

Vidal de La Blache Paul, 1994 (1903), Tableau géographique de la France, Paris : La Table Ronde.

Notes

[1] Fernand Braudel, « Pour une économie historique », Revue économique, Vol. 1, n° 1, p. 38.

[2] Fernand Braudel, 1997, Les ambitions de l’Histoire, Paris : Éditions de Fallois, p. 167.

[3] Fernand Braudel, 1963, « Jadis, hier et aujourd’hui, les grandes civilisations du monde actuel », in Baille S., Braudel F. & Philippe R., Le monde actuel. Histoire et civilisations, Paris : Belin,p. 166

[4] Ibid., p. 167.

[5] Ibid., p. 3.

[6] Ibid., p. 153.

[7] Louis François, Comité « Éducation », Compte-rendu sommaire de la réunion du 12 janvier 1954, 19 janvier 1954, AN, F1717809, f° 4, cité par Patricia Legris, 2010, p. 109.

[8] Fernand Braudel, 1951, « La géographie face aux sciences humaines », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Vol. 6, n° 4, p. 491, 492

[9] Fernand Braudel, « Jadis… », p. 153.

[10] Ibid., p. 153.

[11] Ibid., p. 154.

[12] Ibid., p. 154.

[13] Ibid., p. 166.

[14] Ibid., p. 166.

[15] Ibid., p. 148.

[16] Paul Vidal de La Blache, 1994, Tableau de la géographie française, Paris : La Table Ronde (éd. originale 1903), p. 546.

[17] Ibid., p. 547.

[18] Ibid.

[19] Ibid.

[20] Fernand Braudel, « Jadis… », p. 211.