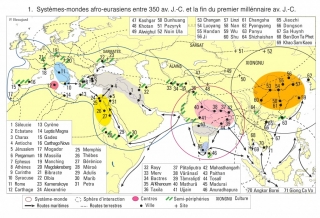

Le 4e siècle avant notre ère correspond à une phase d’essor généralisé du commerce dans l’Ancien Monde. Il est possible de considérer l’existence de trois systèmes-mondes, que j’ai fait figurer sur la carte 1 ci-après (cf. aussi Beaujard [2010], sous presse, Journal of World History) :

1. Un système oriental centré sur la Chine, que le royaume de Qin va unifier en 221 av. J.-C. En écho à l’unification chinoise, une « confédération » des peuples des steppes (que les Chinois appellent Xiongnu) se met en place en 204 av. J.-C., signe de l’importance des contacts (commerciaux et militaires) par les futures « routes de la Soie » et par une route des steppes, plus septentrionale. Une autre route permet le transport de marchandises du Sichuan et du Yunnan en Inde par la Haute-Birmanie.

2. Un système-monde centré sur l’Inde, où la dynastie Maurya construit un empire, à partir de 322 av. J.-C. Il favorise l’expansion du bouddhisme, dont le développement accompagne l’essor des échanges à l’intérieur de l’Inde et vers l’extérieur, en direction notamment de l’Asie du Sud-Est [Ray, 1994].

Un système d’échanges à travers la baie du Bengale est en place dès le milieu du 1er millénaire av. J.-C. sans doute, et des sociétés complexes apparaissent en Asie du Sud-Est, parallèlement à l’arrivée d’une métallurgie du fer, introduite soit de l’Asie orientale soit de l’Inde. Ces sociétés, toutefois, ne sont pas simplement le fruit d’influences venues de l’extérieur : elles représentent aussi le résultat d’évolutions internes, stimulées par les échanges et le développement d’une riziculture humide. Des Indiens sont sans doute présents en Asie du Sud-Est vers le 3e ou le 2e siècle av. J.-C. (voir les sites thaïlandais de Ban Don Ta Phet, et de Khao Sam Kaeo – Bellina et Glover, [2004] ; Bellina-Pryce et Silakanth, [2006]).

3. Un système-monde occidental qui englobe la Méditerranée, avec quatre cœurs, représentés par l’Empire séleucide, l’Empire ptolémaïque, Carthage et Rome. Les interactions avec le système-monde indien se font notamment par le golfe Persique, et par des routes de l’Asie centrale. L’essor d’un royaume gréco-bactrien, vers 250 av. J.-C., représente ici un fait notable.

La crise du système-monde occidental

Ce système-monde occidental connaît au 2e s. av. J.-C. une période de transition hégémonique où le centre de gravité de l’espace méditerranéen se déplace vers l’ouest : l’Italie, et plus précisément la ville de Rome, acquièrent alors une position prééminente, après l’élimination de la menace carthaginoise. Dans le même temps, on note un déclin des cœurs égyptien et mésopotamien. Ces transformations interviennent dans une phase de refroidissement global, qui initie des mouvements de population dans l’ensemble de l’Asie centrale, en Iran et dans le Nord-Ouest de l’Inde. L’Empire maurya disparaît vers 185 av. J.-C., ce que Frank et Gills [1993] ont relié, avec raison sans doute, à la restructuration du système-monde occidental. Cette disparition favorise l’expansion du royaume gréco-bactrien, puis d’un royaume indo-grec. Un Empire parthe se constitue peu après, en Perse et en Mésopotamie, dont l’émergence va couper les Grecs de l’océan Indien, du côté du golfe Persique tout au moins, et entraîner un certain glissement du commerce maritime vers la mer Rouge et l’Égypte, et par les caravanes d’Arabie. À partir du 2e siècle av. J.-C., Grecs et Romains commencent à utiliser les vents de mousson pour se rendre en Inde.

Si les changements climatiques sont l’un des facteurs de ce bouleversement global, l’essor d’un proto-État xiongnu dans les steppes orientales constitue une autre cause des mouvements de population observés en Asie centrale, par un effet de dominos. Cet essor xiongnu est lui-même le contrecoup des changements qui surviennent en Chine avec l’organisation de l’Empire chinois des Qin.

L’essor du système-monde centré sur la Chine

L’espace est-asiatique est en croissance au 2e siècle av. J.-C. ; il n’est donc pas uni aux systèmes indien et occidental. La formation d’un Empire Han, qui succède aux Qin, s’accompagne de multiples progrès techniques, et d’un essor du commerce sur les routes de la Soie. En outre, la conquête du Guangdong et du Nord-Vietnam en 111 av. J.-C. impulse un développement des échanges avec l’Asie du Sud-Est. Un vaste espace asiatique ayant la Chine pour cœur se met en place vers cette époque, articulé avec les systèmes-mondes indien et ouest-asiatique.

Les populations d’Asie du Sud-Est jouent un rôle actif dans la croissance des échanges. Leurs navires bénéficient sans doute à cette époque d’innovations techniques diverses. Les données linguistiques montrent que les Malais se rendent en Inde et en Chine vers le 2e s. av. J.-C. [Mahdi, 1999].

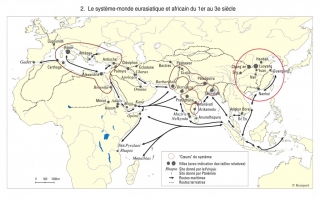

Du côté occidental, ces derniers siècles ont vu une poussée grecque puis romaine vers l’océan Indien. Rome échoue à prendre la Mésopotamie, mais par l’Égypte, soumise en 30 av. J.-C., elle gagne un accès à la mer Rouge et à l’océan Indien. Ces évolutions annoncent le tournant de l’ère chrétienne (carte 2).

Une interconnexion des espaces

Dès cette époque, la demande en produits de luxe et en fer qui émane du monde grec et romain, l’existence de grands États en Inde (kushan au nord, shatavahana plus au sud) et l’essor de l’Empire chinois des Han, lui aussi demandeur de produits des mers du Sud, créent des conditions favorables à l’interconnexion des différents espaces de la Méditerranée à la mer de Chine, par des routes maritimes et par les routes de la Soie. La formation du système-monde se traduit par un mouvement grec et romain vers l’Inde, une « indianisation » de l’Asie du Sud-Est et l’apparition sur la côte est-africaine d’une culture pré-swahilie.

L’archéologie révèle l’importance du commerce indo-romain, en Inde, et dans la mer Rouge, que des Indiens devaient aussi fréquenter (cf. les fouilles du site de Bérénice, Wendrich et al., [2003]). Le commerce des aromates et des parfums joue un rôle crucial, de même que celui des textiles (cotonnades de l’Inde et soieries de Chine). Sont encore échangés d’autres produits manufacturés (verre, céramiques, navires), des matériaux bruts (bois…) et des denrées agricoles. Contrairement aux périodes précédentes, les échanges ne sont pas organisés par l’État, mais plutôt par des entreprises privées. Les Occidentaux paient largement ce commerce par l’exportation de pièces d’or et d’argent. Outre l’archéologie, nous disposons de textes, comme le Périple de la Mer Erythrée, récit anonyme d’un Grec d’Égypte daté ca. 40 apr. J.-C. (cf. Casson, [1989]), et pour les siècles qui suivent, la Géographie de Ptolémée, un Grec d’Alexandrie du 2e siècle (mais le manuscrit que nous connaissons daterait du 4e siècle), des textes tamouls anciens, et des textes chinois…

Si le Périple de la mer Erythrée s’intéresse d’abord à l’océan Occidental, les échanges, cependant, sont peut-être déjà plus importants dans l’océan Indien oriental, par des ports indiens comme Arikamedu (Pondichéry) et Sopatma (Supatana, vers Madras), où des navires venaient de la côte Ouest de l’Inde mais aussi du Gange et de Chrysé, terme qui semble désigner la péninsule malaise et Sumatra. Kanchipuram devait toutefois être le centre prééminent, puisque les chroniques chinoises relatent l’arrivée d’une ambassade de Huangzhi (=Kanchi) en 2 ap. J.-C. Il convient d’insister ici sur l’importance de la navigation indienne ancienne, sans doute encore sous-estimée. Le manuscrit sanskrit Yukti Kalpataru ne mentionne pas moins de quinze sortes de bateaux aptes à une navigation en mer, certains de grande taille.

Révolution commerciale et routes maritimes

La « révolution commerciale » de cette époque est liée aussi à l’extension de la technologie du fer, qui permet une amélioration des armes, et celle des outils agricoles, qui fournit les bases d’une urbanisation et d’un essor global. On note à cette période l’émergence d’États centralisés sur tout le pourtour de l’océan Indien. L’Asie du Sud-Est, avec l’État du Funan et la côte cham, affirme son rôle d’intermédiaire entre la mer de Chine et l’océan Indien, mais les Austronésiens des îles participent aussi activement au développement du commerce, ce que l’on perçoit par les textes chinois, qui décrivent des navires de très gros tonnages. Pour l’année 132 est mentionnée pour la première fois une ambassade de Yediao, terme qui correspond sans doute au sanskrit Yawadvîpa, désignant Sumatra ou Java. Des Austronésiens naviguent aussi jusqu’à la côte est-africaine, puis aux Comores et à Madagascar, qui est peuplée entre les 5e et 7e siècles.

Les trouvailles d’objets en rapport avec l’Inde témoignent d’échanges avec toute l’Asie du Sud-Est. Ils dessinent plusieurs faisceaux de routes maritimes qui seront aussi plus tard les routes empruntées par d’autres commerçants : une route suit les côtes du Vietnam vers la Chine. Une autre longe l’Ouest de Kalimantan, passe en mer de Sulawesi et se dirige vers les Moluques par le nord. Une troisième, plus importante en ce qui concerne les Indiens, va de Sumatra à Java, Bali, Sulawesi puis les Moluques. Les trouvailles de perles ou de poteries indiennes et de bronzes dongsoniens (du Nord-Vietnam ou influencés par le Nord-Vietnam) montrent l’extension des réseaux dans le Pacifique, jusqu’à l’ouest de la Nouvelle-Guinée. L’expansion des échanges s’accompagne de l’adoption par les élites locales d’éléments religieux indiens susceptibles d’asseoir leur autorité.

J’ai souligné l’importance du commerce dans l’océan Indien oriental. Depuis le début de l’ère chrétienne, en fait, l’Asie orientale représente la partie la plus active du système-monde, dont la Chine est le « cœur ». L’Empire Han s’ouvre vers l’extérieur, en s’appuyant sur la façade maritime du Guanxi et du Guangdong. Plus au sud, les armées Han occupent la plaine du fleuve Rouge. En Asie centrale, les Chinois reprennent le contrôle des oasis à partir de 73 ap. J.-C. Le bouddhisme arrive en Chine vers le 1er siècle avec des marchands d’origines diverses. Les Han mènent une politique commerciale et diplomatique active, incluant des dons importants de soieries, notamment aux nomades xiongnu. Des navires marchands de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est fréquentent les ports du Sud de la Chine et de l’embouchure du Yangze.

Ce système-monde afro-eurasien, qui résulte comme nous l’avons vu de la fusion de trois systèmes-mondes distincts autour du début de l’ère chrétienne, va être soumis au tournant des 2eet 3e siècles ap. J.-C. à un certain nombre de facteurs qui entraîneront son déclin puis son éclatement. Le récit et l’analyse de cet effondrement feront l’objet d’un troisième et dernier article.

Systèmes-mondes afro-eurasiens entre 350 avant J.C. et la fin du premier millénaire avant J.C.

cliquez sur l’image pour agrandir

Système-monde euroasiatique africain du 1er au 3e siècle

cliquez sur l’image pour agrandir

SOURCES

BEAUJARD, P., [2010], « From Three Possible Iron Age World-Systems to a Single Afro-Eurasian One », Journal of World History, 21(1), pp. 1-43.

BELLINA, B., et GLOVER, I. C., [2004], « The archaeology of early contacts with India and the Mediterranean world from the fourth century BC to the fourth century AD », in : Southeast Asia, From Prehistory to History, I. C Glover et P. Bellwood (eds.), Abingdon, New York, Routledge Curzon Press, pp. 68-89.

BELLINA-PRYCE, B., et SILAKANTH, P., [2006], « Weaving cultural identites on trans-Asiatic networks : Upper Thai-Malay Peninsula – An early socio-political landscape », in : Bulletin de l’École Française d’Extrême-Orient, 93, pp. 257-293.

CASSON, L. (ed.), [1989], Periplus Maris Erythraei, Princeton, Princeton University Press.

FRANK, A. G. et GILLS, B. K. (eds.), [1993], The World System: Five Hundred Years or Five Thousand?, London, New York, Routledge.

MAHDI, W., [1999], « Linguistic and philological data towards a chronology of Austronesian activity in India and Sri Lanka », in : Archaeology and Language IV. Language change and cultural transformation, R. Blench et M. Spriggs (eds.), London/New-York, Routledge, pp. 160-242.

RAY, H. P., [1994], The Winds of Change: Buddhism and the Maritime Links of Early South Asia, New Delhi, Manohar Publish.

WENDRICH, W. Z., TOMBER, R. S., SIDEBOTHAM, S. E., HARRELL, J. A., CAPPERS, R. T. J., et BAGNALL, R. S., [2003], « Berenike Cross-roads: the Integration of Information », Journal of the Economic and Social History of the Orient, XLVI (1), pp. 46-87.