Dans un billet précédent, Philippe Norel s’interrogeait sur les retombées économiques des Croisades. Il montrait que le 12e et le 13e siècles avaient constitué un moment important dans la constitution des réseaux commerciaux européens et dans l’articulation de ces derniers aux réseaux asiatiques. Il insistait également sur le rôle de certaines villes, comme Gênes. Les documents rassemblés à la fin de ce nouveau billet ne portent pas directement sur Gênes, mais sur une de ses filles, Caffa, sise au fond de la mer Noire, en pays mongol. Il y a là en effet une excellente étude de cas pour l’histoire globale.

Rappelons que l’objet central de ce courant historiographique est bien dans l’étude des processus de mise en relation des différentes parties du monde, y compris dans les siècles de pré-globalisation. Mais l’histoire globale tient aussi à sa capacité à décentrer le regard. D’où le choix du document incipit : un extrait de la relation d’Ibn Battûta (1304-1377), dans lequel le voyageur tangérois, de passage à Caffa au début de l’année 1334, livre un témoignage où se mêle étonnement et apeurement [texte 1].

L’étonnement d’Ibn Battûta est suscité par le nombre de navires dans le port :

« Nous allâmes jusqu’au port et nous fûmes surpris de voir près de deux cents navires de guerre et marchands, petits et grands. »

Mais il reconnaît immédiatement que Caffa est « un des ports les plus connus au monde ». Cette vitalité du trafic commercial justifie l’implantation des Génois un demi-siècle plus tôt sur ce rivage criméen. Toutefois, on regrettera sur ce point l’absence de précisions. Ibn Battûta, homme de religion, et non de commerce, ne dit rien des marchandises transportées.

Quant à l’effroi, il est causé par les cloches de la ville qui se mettent soudainement à retentir :

« Un moment après nous êtres installés, nous entendîmes les cloches sonner de toutes parts. Je n’avais jamais entendu ce bruit et je fus effrayé. Je demandais donc à mes compagnons de monter dans le minaret, de réciter des passages coraniques, d’invoquer Dieu et d’appeler à la prière. »

À la fin du 14e siècle, en additionnant les églises des différentes communautés, latine, grecque et arménienne, on estime qu’il existait plus d’une trentaine d’édifices religieux, dont le plus important était la cathédrale Sainte-Agnès (Balard & Veinstein, 1980). On pourrait s’étonner qu’un voyageur comme Ibn Battûta prenne peur pour si peu. L’explication tient tout simplement à sa méconnaissance du monde chrétien. Ibn Battûta, au cours de sa vie, a voyagé du Maroc à la Chine, du Mali à la Tartarie, mais sans jamais vraiment sortir du monde musulman, qui occupe alors pleinement le centre du monde eufrasien (Hodgson 1974, 1998). Caffa semble même être la seule ville chrétienne qu’il ait traversée. On remarquera au passage l’usage des mots arabes pour parler d’une société qu’Ibn Battûta ignore. Il parle ainsi de « l’émir al-Damadîr » à propos sans doute du consul, peut-être nommé Dimitri. On retrouve là les difficultés que les historiens connaissent bien par ailleurs dans les récits des voyageurs européens lorsqu’ils décrivent des sociétés non européennes.

Nous sommes ainsi amenés à poser la question de la place de Caffa par rapport à l’espace européen d’un côté, et par rapport à l’espace musulman de l’autre. La présence d’Ibn Battûta à Caffa et l’accueil qu’il y reçoit montrent bien la situation particulière de la ville. Caffa apparaît comme une sorte d’enclave chrétienne à l’intérieur du monde musulman, du dâr al-islam, voire comme un lieu d’interpénétration, car si Caffa est dans le territoire de l’Islam, l’islam est présent dans Caffa, ne serait-ce que par les mosquées et les minarets, où Ibn Battûta, apeuré, trouva refuge.

L’installation des commerçants italiens dans les ports du Nord de la mer Noire est une conséquence indéniable des Croisades. Au milieu du 13e siècle, la Crimée et la basse Volga constituent une des interfaces vers l’Asie. C’est par là que passent, entre autres, le père et l’oncle de Marco Polo en route pour la Chine [texte 2]. Mais en 1260, la porte d’entrée de la Crimée est Soldaia, l’actuelle Soudak. C’est à ce moment que les Génois fondèrent l’établissement de Caffa.

Les origines de Caffa sont incertaines. Les Grecs avaient fondé dans cette anse de l’antique Chersonèse une colonie du nom de Théodosia, mais on ne sait quand celle-ci disparut. La région, restée byzantine jusqu’au 11e siècle, passa ensuite sous la domination des Coumans, avant d’être intégrée dans le khanat de la Horde d’or après la soumission de la Crimée par les Tatars en 1249. On sait comment la prise de Constantinople en 1204 permit aux Vénitiens de contrôler le commerce de la mer Noire. Mais, en conflit avec les Vénitiens, les Génois se rapprochèrent de Michel Paléologue et signèrent en mars 1261 le traité de Nymphée qui accordait la liberté de commercer en mer Noire aux Génois en échange du soutien maritime de la République de Gênes. En juillet, Constantinople fut reprise et Michel VIII fut sacré empereur à Sainte-Sophie. Au bénéfice des Génois.

Cependant, ceux-ci ne pénètrent réellement en mer Noire qu’à la fin des années 1260. Ils s’installèrent d’abord à Soldaia, contrôlée par les Vénitiens, mais la concurrence avec ces derniers les incita à demander au khan l’autorisation de s’établir dans la baie de l’ancienne ville grecque de Théodosia. L’essor de la nouvelle ville fut très rapide et dès 1281 un consul génois est en place. Grâce à la « paix mongole », des relations se développèrent entre les régions pontiques et l’intérieur de l’Asie au point qu’entre 1290 et 1340 de nombreux marchands occidentaux se risquent jusqu’en Inde et en Chine à la suite de Marco Polo (Balard 2006).

La situation de la ville n’en resta pas moins assez précaire et en 1307 les Génois furent obligés de l’abandonner face aux armées de Toqtaï, khan de la Horde d’Or (*1290-1312). Mais les intérêts commerciaux étaient assez importants et dès la mort du khan connue, Gênes envoya une ambassade à son successeur Öz Beg Khan (*1313-1341), obtenant le retour de ses concitoyens sur un site à reconstruire. C’est à ce moment que la ville fut organisée selon un plan précis constitué notamment de deux remparts, décrits par Johannes Schiltberger, soldat allemand fait prisonnier par les Turcs à la bataille de Nicopolis en 1396, puis par Tamerlan à la bataille d’Ankara en 1402 [Texte 3]. Caffa devait alors avoir des petits airs de ville italienne.

Cependant, on ne saurait oublier l’hégémonie tatare sous laquelle Caffa était placée. Lors du passage de Ibn Battûta, le pouvoir est encore aux mains d’Öz Beg Khan, qui est installé dans la ville de Qirim, que les Italiens nomment Solcata, et qui a fini par donner son nom à toute la région : Crimée. Le traité signé entre le Khan Jarcas et les représentants génois en 1380, dont la version génoise a été traduite par Sylvestre de Sacy [texte 4], donne un aperçu des relations diplomatiques entre Caffa et le pouvoir tatar :

« Ils promettent donc audit seigneur Cheikh stipulant au nom (et comme représentant de l’empereur), et ils s’obligent envers lui, ainsi que tous les Francs qui demeurent à Caffa et dans les villes de la grande commune, qu’ils seront tous fidèles et loyaux à l’empereur, qu’ils seront amis de qui est son ami, et ennemis de ses ennemis, et ne recevront point les ennemis de l’empereur dans leurs villes et leurs châteaux, ni ceux qui détourneraient le visage de l’empereur. »

La soumission paraît totale pour les Génois, qui sont en même temps reconnus comme les représentants de tous les « Francs », c’est-à-dire les Latins, qui seraient amenés à résider dans la région. Ceci, toutefois, ne saurait faire oublier les relations conflictuelles d’une pax mongolica somme toute relative. En 1346, la ville fut assiégée et selon le témoignage du notaire Gabriele de’ Nussi, on considère généralement qu’elle fut le point de départ de l’épidémie de peste qui ravagea l’Europe dans les années qui suivirent, peste apportée de Chine où elle était présente dans les années 1330.

De fait, Caffa constituait alors l’un des ports européens de l’Asie, l’aboutissement de la route septentrionale de la soie (Lopez 1977).

Mais Caffa est également un des ports de la traite esclavagiste à destination de l’Égypte, mais aussi de l’Europe (Balard 1996). En 1420, dans son Traité sur le passage en Terre Sainte, le Vénitien Emmanuel Piloti dénonçait le rôle des Génois dans l’approvisionnement en esclaves de l’armée mamelouke, par ailleurs combattue par l’Europe chrétienne [texte 5].

Enfin, les ports de Crimée étaient des lieux d’approvisionnement en poissons de la Volga et en fourrures de Sibérie.

Cependant tout ceci ne dit pas précisément ce qu’apportaient les Génois (draps, fer…), ce qui pose la question de la place exacte de l’économie européenne dans le système eufrasien.

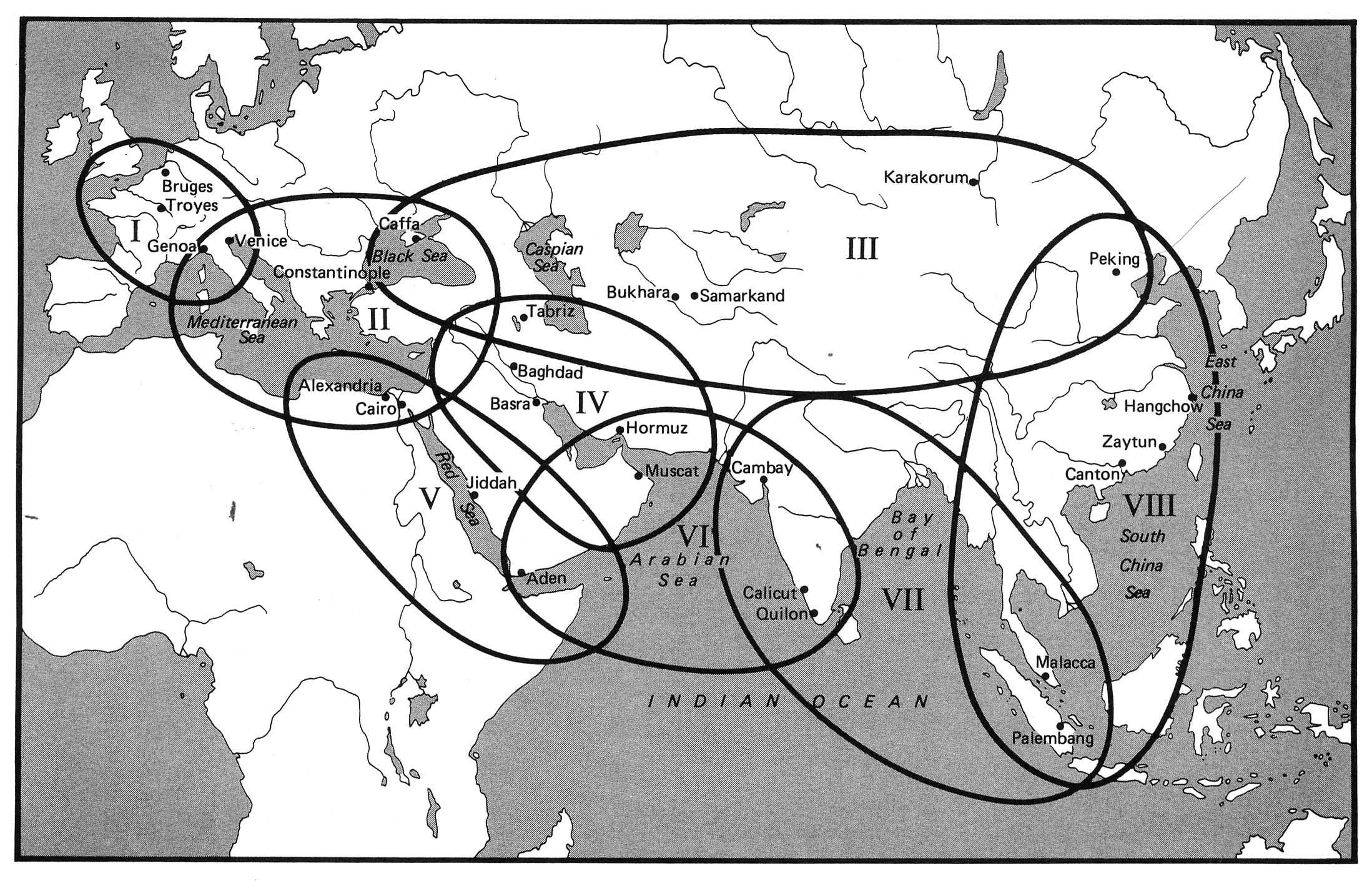

Figure 1. Les sous-systèmes (Abu-Lughod 1989)

Figure 1. Les sous-systèmes (Abu-Lughod 1989)

La prise de Constantinople en 1453 affecta considérablement le commerce génois, déjà affaibli depuis quelques années, et en 1475, les Génois durent abandonner la ville face à l’avance des troupes ottomanes. La mer Noire devint alors un lac ottoman. Mais Caffa resta un port de commerce important, bien décrit par Jean Chardin qui y passa lors de son deuxième voyage en Perse, entrepris en 1671 [texte 6]. Dans une édition ultérieure (1711), Jean Chardin donne une étymologie fausse mais intéressante du nom de la ville Caffa :

« Ce fut alors que son nom lui fut changé & qu’elle prit celui de Caffa, qui vient de caffer, terme originairement arabe, lequel signifie infidèle dans toutes les langues des mahométans. Les Tartares lui donnèrent ce nom, pour signifier que c’était le boulevard des chrétiens, qu’ils appellent communément caffers, ou Infidèles, comme nous autres chrétiens les appelions par retaliation. »

La Crimée génoise aurait été ainsi une sorte de Cafrerie septentrionale…

Bibliographie

Abu-Lughod J.L.,1989, Before European Hegemony. The World System A.D. 1250-1350, New York/Oxford, Oxford University Press.

Balard M. & Veinstein G., 1980, « Continuité ou changement d’un paysage urbain ? Caffa génoise et ottomane », in : Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public. 11e congrès, Lyon, pp. 79-131.

Balard M., 1996, « Esclavage en Crimée et sources fiscales génoises au XVe siècle », in : Henri Bresc (dir.), Figures de l’esclavage au Moyen-Âge et dans le monde moderne, Paris, L’Harmattan, pp. 77-87.

Balard M., 2006, Les Latins en Orient, XIe-XIVe siècle, Paris, Puf, coll. « Nouvelle Clio ».

Ibn Battuta, 1995, « Voyages et périples », in : Voyageurs arabes, trad. de l’arabe par P. Charles-Dominique, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade ».

Beaujard P., 2005, « The Indian Ocean in Eurasian and African World-Systems before the Sixteenth Century », Journal of the World History, Vol. 16, N°4, pp. 411-465.

Beaujard P., 2009, « Un seul système-monde avant le XVIIe siècle ? L’océan Indien au cœur de l’intégration de l’hémisphère afro-eurasien », in : P. Beaujard, L. Berger et P. Norel (dir.), Histoire globale, mondialisations et capitalisme, Paris, La Découverte, pp.

Boucheron P., 2012, Inventer le monde. Une histoire globale du XVe siècle , Paris, La documentation française, coll. « La documentation photographique ».

Chardin J., 1686, Journal du voyage du chevalier Chardin en Perse & aux Indes Orientales, par la mer Noire & par la Colchide, Londres, chez Moses Pitt.

Chardin J, 1711, Journal du voyage du chevalier Chardin en Perse & aux Indes Orientales, par la mer Noire & par la Colchide, Amsterdam, chez Jean-Louis de Lorme

Hodgson M.G.S., 1974, The Venture of Islam. Conscience and History in a World Civilization, Chicago/Londres, University of Chicago Press.

Hodgson M.G.S., 1998, L’Islam dans l’histoire mondiale, Sindbad, Paris.

Lombard M., 1950, « V. Histoire routière. Caffa et la fin de la route mongole », Annales. Économie, Sociétés, Civilisations, Vol. 5, N°1, pp. 100-103.

Lopez R.S., 1977, « Nouveaux documents sur les marchands italiens en Chine à l’époque mongole, communication du 11 février », in : Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Vol. 121, N° 2, pp. 445-458.

Piloti E., « Traité sur le passage dans la Terre Sainte », in : F. de Reiffenberg, 1846, Monuments pour servir à l’histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, Vol. IV, Bruxelles, M. Hayez, pp. 312-419.

Polo M., 1998, La description du monde, éd., trad. et présenté par P.-Y. Badel, Paris, Le Livre de poche, coll. « Lettres gothiques ».

Schiltberger J., 2008, Captif des Tartars, trad. de l’allemand par J. Rollet, Toulouse, Anarchasis, p. 115.

Texte 1. Ibn Battûta à Caffa, 1334

« L’endroit où nous avions débarqué faisait partie de la plaine de Dasht Qifjaq (dasht en turc signifie “plaine”) qui était verdoyante, mais où on ne voyait ni arbre, ni montagne, ni col. […] On ne voyage dans cette plaine que dans des chariots. Il faut six mois pour la traverser : trois dans les États du sultan Muhammad Uzbak et le reste dans d’autres États.

Le lendemain de notre arrivée dans ce port, un marchand de nos compagnons alla trouver la tribu des Qifjaq qui est chrétienne et qui campe dans cette plaine. Il loua un chariot tiré par un cheval. Nous y montâmes pour gagner al-Kafâ, grande ville qui s’étire sur le rivage et qui est habitée par des chrétiens pour la plupart génois. Leur émir se nommait ad-Damadîr. Nous y logeâmes dans une mosquée.

Un moment après nous êtres installés, nous entendîmes les cloches sonner de toutes parts. Je n’avais jamais entendu ce bruit et je fus effrayé. Je demandais donc à mes compagnons de monter dans le minaret, de réciter des passages coraniques, d’invoquer Dieu et d’appeler à la prière. Ce qu’ils firent. C’est alors qu’apparut un homme en cotte de mailles et en armes. Il nous salua et nous lui demandâmes ce qu’il voulait. Il nous apprit qu’il était le cadi de la ville et ajouta : “Quand j’ai entendu que vous récitiez des passages coraniques et que vous appeliez à la prière, j’ai tremblé pour vous et je suis venu comme vous me voyez.” Puis il nous quitta et nous n’eûmes qu’à nous féliciter de notre sort !

Le lendemain, l’émir vint nous rendre visite pour inviter à un repas. Nous le prîmes chez lui et nous fîmes un tour en ville où nous découvrîmes de beaux marchés. Tous les habitants sont des infidèles. Nous allâmes jusqu’au port et nous fûmes surpris de voir près de deux cents navires de guerre et marchands, petits et grands. C’est, il est vrai, un des ports les plus connus au monde.

Nous louâmes un chariot et nous gagnâmes al-Qirim, grande et belle ville, appartenant au sultan illustre Muhammad Uzbak Khân. »

Ibn Battûta, 1995, « Voyages et périples », in : Voyageurs arabes, trad. de l’arabe par P. Charles-Dominique, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », p. 671.

Texte 2. Nicolo et Maffeo Polo à Soldaia, 1260

« Au temps où un Baudouin était empereur de Constantinople – c’était en 1250 [1260] –, qu’il se trouva deux frères, messire Nicolo Polo, le père de messire Marco, et messire Maffeo, le frère de Nicolo, étaient en la cité de Constantinople, arrivés de Venise pour commercer. Ils étaient connus pour leur expérience et leur sagesse, assurément. Ils discutèrent et décidèrent d’aller en mer Noire pour y faire du profit. Ils achetèrent quantité de joyaux, partirent de Constantinople et allèrent par mer à Soudaia.

Quand ils furent à Soldaia, après réflexion il leur sembla bon d’aller plus loin. Ils partirent de Soldaia, se mirent en route et chevauchèrent tant qu’ils arrivèrent chez un seigneur tartare nommé Berké Khan qui se trouvait à Sary et à Bolghar. »

Marco Polo, 1998, La description du monde, éd., trad. et présenté par P.-Y. Badel, Paris, Le Livre de poche, coll. « Lettres gothiques », pp. 51, 53.

Texte 3. Johannes Schiltberger à Caffa, fin 14e ou début 15e siècle

« Kaffa est une ville sur la mer Noire qui a deux murailles circulaires. À l’intérieur de la première, il y a six mille maisons, habitées par des Walen*, des Grecs et des Arméniens. C’est une vraie ville et à l’intérieur du deuxième mur, il y a onze mille maisons habitées par des chrétiens de différentes confessions, romaine, grecque, arménienne et syrienne. Y habitent aussi de nombreux Infidèles avec leurs propres temples. Il y a aussi trois évêques, un romain, un grec et un arménien. Dans la ville, il y a, en outre, deux sortes de Juifs qui ont deux synagogues. Quatre autres villes sur la mer sont soumises à Kaffa. »

* Le terme germanique de Walen désigne les Italiens.

Johannes Schiltberger, 2008, Captif des Tartars, trad. de l’allemand par J. Rollet, Toulouse, Anarchasis, p. 115.

Texte 4. Un traité entre les ambassadeurs génois et le représentant du khan de la Horde d’Or, 1380

« Au nom de Dieu, ainsi soit-il. Amen

Avec l’autorisation de l’empereur, autorisation donnée au seigneur Jharcas, quand il fut envoyé a Solcat comme seigneur de ladite ville, et avec celle du peuple de l’île de Solcat, à l’effet de rechercher l’amitié et l’amour, cette même amitié, veux-je dire, que les Francs étrangers entretenaient dans les temps passés avec les empereurs …. Le Cheikh exécute les ordres qu’il a reçus de l’empereur. II a fait les promesses et conventions suivantes : à savoir, que ledit seigneur Cheikh, seigneur de Solcat, avec le commandement de l’empereur, comme envoyé dudit empereur, et son messager, venant avec les gens du pays de l’empereur , au nom de l’empereur, et au sien propre, comme seigneur de Solcat, d’une part ; et messire Janon de Bosco, consul de Caffa et de tous les Génois dans 1’empire de Gazarie, et de tous les Génois qui y habitent, au nom de la grande commune (de Gènes), et messires Barnabé Riço et Theram Pichinotto, syndics et massiers de la commune de Caffa, de l’ordre de la grande commune, en présence des conseillers de Caffa, et avec (l’autorisation) d’iceux, d’autre part : ont fait les promesses au nom de la grande commune, et ont juré en la manière suivante. Ils ont promis et sont convenus qu’ils ne contreviendront point a ces engagements. Ils promettent donc audit seigneur Cheikh stipulant au nom (et comme représentant de l’empereur), et ils s’obligent envers lui, ainsi que tous les Francs qui demeurent à Caffa et dans les villes de la grande commune, qu’ils seront tous fidèles et loyaux à l’empereur, qu’ils seront amis de qui est son ami, et ennemis de ses ennemis, et ne recevront point les ennemis de l’empereur dans leurs villes et leurs châteaux, ni ceux qui détourneraient le visage de l’empereur ; enfin qu’ils augmenteront, de tout leur pouvoir, la renommée de l’empereur, comme ils le faisaient au temps des précédents empereurs. Ils promettent encore que (les officiers de l’empereur) pourront venir à Caffa, et que les hommes de l’empereur, allant et venant, ces officiers pourront leur rendre justice. En outre, messire le consul qui est en exercice, et ceux qui viendront après lui, feront justice à tous ceux qui habitent dans les limites du territoire de Caffa, de quelque qualité qu’ils soient. Ils promettent de plus que le percepteur des droits de l’empereur pourra résider à Caffa et y percevoir les droits de l’empereur, suivant les anciens usages. Le seigneur Cheikh , au nom de l’empereur, et encore en son nom, comme seigneur de Solcat, prend les engagements suivants envers messire le consul et envers les syndics et le conseil du consul stipulant au nom de la grande commune de Gènes et de celle de Caffa. Les dix-huit villages qui étaient soumis et annexés à Soldaia quand la commune prit Soldaia, et qu’ensuite le seigneur Marnai lui a enlevés de force, seront à la disposition et au pouvoir de la commune et du consul, et affranchis de l’Empire. Semblablement la Gothie, avec ses villages et avec son peuple, lesquels sont chrétiens, depuis Cembalo jusqu’à Soldaia, appartiendra à la grande commune, et les villages susdits seront affranchis (de l’Empire), le peuple ainsi que le terrain et les eaux. Le seigneur Jharcas les a donnés à la grande commune, et il a promis et juré de ne point contrevenir à ces paroles. Le seigneur Cheikh s’oblige encore et promet que toute personne qui se fera connaître pour Génois pourra ensemencer dans le territoire de l’Empire, et que ses bestiaux et ses attirails pourront aller dans telle partie de l’Empire que bon lui semblera. De plus, tous les marchands qui vont et viennent jouiront d’une pleine sûreté sur les terres de l’Empire, et on ne leur imposera aucun nouveau droit ou usage. En outre, si des esclaves de l’un ou de l’autre sexe s’enfuient de Solcat à Caffa, ou de Caffa à Solcat, ils devront être rendus, et il ne pourra être rien pris pour cela en outre de 35 aspres de droit de trouvaille. Si un sujet du khan a quelque affaire ou quelque réclamation à l’encontre d’un Génois, messire le consul en décidera, suivant qu’il le jugera convenable. Quant aux affaires des sujets du khan entre eux, elles seront décidées à Solcat par le seigneur Jharcas, et à Caffa, par le Titan, conformément aux conventions ci-dessus. Les présentes promesses et conventions ont été faites entre Caffa et la montagne de Jachim, devant les Trois Puits, à l’encontre de Caffa. Témoins : Lucien de Liturffi, Marc Spinora, Raffe de Façio, Jean de Cainogi. Messire le consul faisant lesdites conventions avec le seigneur Cheikh, Jean Rico, truchement de Caffa, a servi de truchement entre eux. Témoins : Akboga bey, fils d’Escander bey, Tholus bey, fils de Cachimas bey, Molana Moharram, envoyé du seigneur, Coscheldi Omar khodja, envoyé de l’empereur, Conach bey. Moi Sichassam, écrivain, j’ai écrit les noms des témoins soussignés sur la copie du seigneur, de l’ordre du seigneur Cheikh. Date des Sarrasins : l’année 782, le dernier jour du mois de chaban, a été écrit le présent. »

Silvestre de Sacy, 1827, « Pièces diplomatiques tirées des archives de la république de Gènes », in : Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du roi et autres bibliothèques, Paris, Imprimerie royale, Vol. 11, pp. 55-58.

Texte 5. Emmanuel Piloti, un point de vue vénitien sur la traite génoise, 1420

« La cité de Caffa est aux Génois, et elle est voisine et entourée de pays païens, comme les Tatars, les Circassiens, les Russes et autres nations païennes. Jusqu’à ces régions, le sultan du Caire mande ses facteurs et fait acheter des esclaves, lesquels n’ont nulle autre voie de prendre la mer qu’en la cité de Caffa. Quand ils viennent mener audit lieu de tels esclaves génois, les gouverneurs dudit lieu, font demander s’ils veulent être chrétiens ou païens. Ceux qui disent vouloir être chrétiens, ils les retiennent, et ceux qui répondent vouloir être païens, les laissent aller, et ils demeurent dans la liberté du facteur du sultan. Lequel les vient à charger sur les navires de très faux et très mauvais chrétiens, qui les apportent à Alexandrie ou à Damiette, et de là au Caire. Et si ce ne fut la nécessité que les Génois ont de la cité d’Alexandrie, ils ne laisseraient passer aucun desdits esclaves. »

Emmanuel Piloti, « Traité sur le passage dans la Terre Sainte », in : F. de Reiffenberg, 1846, Monuments pour servir à l’histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, Vol. IV, Bruxelles, M. Hayez, pp. 312-419.

Texte 6. Caffa, ottomane, décrite par le chevalier Chardin au début des années 1670

« Caffa est une grande ville bâtie au bas d’une colline sur le rivage de la Mer. Elle est plus longue que large. Sa longueur s’étend à peu après du midi au septentrion. Elle est entourée de sortes murailles. Il y a deux châteaux aux deux bouts qui avancent un peu dans la mer, ce qui fait que quand on regarde la ville de dessus un vaisseau, elle paraît bâtie en demi-lune. Le château du côté du midi est sur une éminence qui commande les environs. Il est fort grand, & le pacha y demeure. L’autre est plus petit, mais il est bien muni d’artillerie. La mer en baigne le côté qui la regarde. On compte quatre mille maisons dans Caffa, 3200 de Mahométans Turcs &Tartares, 800 de Chrétiens, Grecs & Arméniens. Les Arméniens y sont en plus grand nombre que les Grecs. Ces maisons sont petites, & toutes de terre. Les bazars, on appelle ainsi les lieux de marché, les places publiques, les mosquées, & les bains en sont aussi bâtis. On ne voit dans la ville aucun édifice de pierre, si l’on en excepte huit anciennes églises un peu ruinées, qui ont été bâties par les Génois. Caffa s’appelait auparavant Théodosie. Les Grecs la fondèrent dans le cinquième siècle. Les Génois s’en rendirent maîtres, & de plusieurs autres villes maritimes en divers endroits de cette mer dans le 13 siècle, du temps de la guerre sainte, & de la grande faiblesse des empereurs d’Orient. Mahomet second les conquit sur les Génois vers la fin du 16 siècle. Caffa fut prise l’an 1574. »

« La rade de Caffa est à l’abri de tous les vents, excepté du nord & du sud-ouest. Les vaisseaux y sont à ancre assez proche du rivage à dix ou douze brasses, sur un fond limoneux qui est bon & bien assuré. II s’y fait un grand commerce, & plus qu’en aucun port de la mer Noire. Pendant quelques quarante jours que j’ai été là, j’y ai vu arriver & partir plus de quatre cents voiles, sans compter les petits bâtiments qui vont & viennent le long de la côte. Le commerce le plus ordinaire & le plus considérable, est celui du poisson salé, & de caviar, qui vient du Palus Méotide, & qui se transporte dans toute l’Europe, & jusques aux Indes. La pêche de poisson qui se fait dans ce Marais est incroyable, pour son peu d’étendue. La raison que les gens du pays rendent de la multitude presque infinie de poissons qu’on y prend, c’est que l’eau de ce Palus étant limoneuse, grasse, & peu salée à cause du Tanaïs qui se jette dedans, elle attire, disent-ils, le poisson non feulement du Tanaïs, & de la mer Noire, mais encore de l’Hellespont & de l’Archipel, & le nourrit & l’engraisse en peu de temps. J’ai vu cent personnes assurer qu’il s’y prend ordinairement des poissons qui pèsent huit & neuf cents livres chacun, & dont on fait trois à quatre quintaux de caviar. Je n’en ai point vu de si gros en vie à Caffa ; mais je ne laisse pas de le croire par les pièces de poisson que j’y ai vues, & par la merveilleuse quantité qu’on en transporte en mille lieux. La pêche se fait depuis octobre jusqu’en avril. C’est peut-être le limon de cette eau Méotide qui lui a fait donner le nom de marais ; car d’ailleurs elle serait mieux nommée Lac puisqu’elle porte des vaisseaux, qu’elle ne hausse ni ne baisse, & qu’elle communique incessamment avec un grand fleuve, & avec la mer. Outre le transport de caviar & de poisson, le plus important qui se fasse de Caffa est de blé, de beurre, & de sel. Cette ville fournit de cela Constantinople , & quantité d’autres lieux. »

Jean Chardin, 1686, Journal du voyage du chevalier Chardin en Perse & aux Indes Orientales, par la mer Noire & par la Colchide, Londres, chez Moses Pitt, Vol. I, p. 62, 63.