Faut-il parler d’ « économies-monde » ? À lire certains auteurs, et des meilleurs, il semblerait bien que oui. Le monde serait singulier. Mais sans -s n’impliquerait-il pas avec un M- à l’initiale ? Le géographe nourri des travaux d’Olivier Dollfus insisterait : le Monde n’est pas un simple monde, mais LE monde, global, unique, de l’espace terrestre fait un par une humanité interconnectée. Pourtant, le Monde n’est pas l’horizon nécessaire de ces « économies-monde », qu’il serait plus juste d’écrire « économies-mondes ». On pourra trouver la remarque tatillonne, mais ce -s a du sens. Le monde, en mode minuscule, n’est qu’une partie du Monde ; il lui est même antérieur, car ce n’est qu’après la circumnavigation magellanesque que le globe est devenu le Monde, enclos de l’humanité. Un monde, donc, est un ensemble ; et comme tels, les mondes peuvent s’emboîter, se juxtaposer, s’intersecter.

Lorsqu’on parle d’« économie-monde », que faut-il alors entendre ? Au départ, en allemand Welwirtschaft, sans doute « économie mondiale », soit « économie-Monde ». C’est le sens du mot au 19e siècle. Mais son utilisation à rebours pour des périodes anciennes en a changé le sens : die Weltwirtschaften des Altertums ; le piège est là. Ni singulier ni pluriel à Welt, antéposé, ou du moins sans nombre visible.

C’est à Fernand Braudel, qui rédigea pour partie sa thèse dans les geôles allemandes durant la Seconde Guerre mondiale, que nous devons l’introduction de la notion en France et surtout cette traduction particulière : « économie-monde ».

« Il ne suffit point de répéter les expression des historiens économistes allemands : Welttheater ou Weltwirtschaft, qu’ils emploient volontiers à propos de l’ensemble historique et vivant de la Méditerranée, pour marquer que, univers en soi, économie-monde, il vécut longtemps sur lui-même, sur son circuit de soixante jours, n’entrant en contact avec le reste du monde et spécialement l’Extrême-Orient, que pour le superflu. Le drame du XVIe siècle, et de la Méditerranée en particulier, c’est qu’autour de cet univers de soixante jours, le vaste, l’immense monde vient de se révéler… »[1]

Notion qu’il reprend quelques pages plus loin :

« Cet espace économique organisé à la façon du monde d’aujourd’hui, c’est ce que les Allemands appellent une Weltwirtschaft, pour conclure que la Méditerranée, au XVIe siècle, en est une à elle seule. À quoi on répondrait : oui et non, si la réponse ne paraissait trop normande. Non, car elle est assez démantelée sur ses pourtours : la fortune turque à l’Est, c’est le développement avec Constantinople d’une ville-pieuvre et, par elle, la mise hors du circuit méditerranéen (ou peu s’en faut) de la mer Noire. À l’Ouest, les grandes découvertes l’ont brusquement, largement ouverte sur l’économie de l’Atlantique. Non encore, dirons-nous, car les spécialisations n’y sont jamais impérieuses, contraignantes et surtout stables… Et cependant, oui, car pour l’essentiel elle vit encore sur elle-même ; oui, car elle a ses zones particulières adaptées à la vie générale et une vie générale qui circule à côté, au-dessus, au travers de ces petits univers économiques, jamais complètement fermés sur eux-mêmes, entre quoi se partage, quand on l’examine d’un peu près, le vaste espace de la mer. »[2]

Et qu’il décline au pluriel dans une note de bas de page, évoquant « l’effondrement d’économies-mondes (Antiquité, Moyen Âge, le monde de 1939) »[3].

Trente ans plus tard, Fernand Braudel y revint, et consacra quelques paragraphes du Temps du monde, troisième volume de Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, aux « économies-mondes » :

« Pour engager le débat, il faut s’expliquer sur deux expressions qui prêtent à confusion : économe-mondiale, économie-monde.

L’économie-mondiale s’étend à la terre entière ; elle représente, comme disait Sismondi, le “marché de tout l’univers”, “le genre humain ou toute cette partie du genre humain qui commerce ensemble et ne forme plus aujourd’hui, en quelque sorte, qu’un seul marché”.

L’économie-monde (expression inattendue et mal venue dans notre langue, que j’ai forgée autrefois, faute de mieux et sans trop de logique, pour traduire un emploi particulier du mot allemand de Weltwirtschaft) ne met en cause qu’un fragment de l’univers, un morceau de la planète économiquement autonome, capable pour l’essentiel de se suffire à lui-même et auquel ses liaisons et ses échanges intérieurs confèrent une certaine unité organique. »[4]

Ce qui m’amène au livre du jour, ouvrage non négligeable pour l’historiographie de l’histoire globale et plus encore comme source de celle-ci, un livre passé de mode, écrit par un économiste nazi, tare sans doute, mais dûment cité par Fernand Braudel. Il s’agit du Tournant de l’économie mondiale, de Ferdinand Fried, de son vrai nom Ferdinand Friedrich Zimmerman (1898-1967). Le livre, Die Wende der Weltwirtschaft, est paru en 1937, avant d’être traduit en français en 1942. Notons que le traducteur a opté pour la solution la plus simple, et peut-être la plus logique : l’adjectif plutôt que l’apposition, « économie mondiale » plutôt que « économie-monde ».

Ferdinand Fried part d’un constat, lieu commun de son temps : l’espace mondial est désormais clos.

« L’humanité se voit pour la première fois placée devant ses frontières : c’est de cette constatation que se dégage la mission de notre époque. La tâche consistant à s’organiser dans ces frontières est si nouvelle et si exceptionnelle que c’est seulement au prix des combats et des convulsions les plus terribles qu’il a été possible aux hommes de la concevoir et qu’il leur sera possible de la mener à bonne fin. »[5]

Ferdinand Fried, qui entend réfléchir sur la situation de l’économie mondiale fortement ébranlée par la crise des années 1930, introduit alors une digression historique au cours de laquelle il explique l’application de la notion de Weltwirtschaft à des espaces restreints, par l’usage de la notion de Weltreich, d’« empire mondial » :

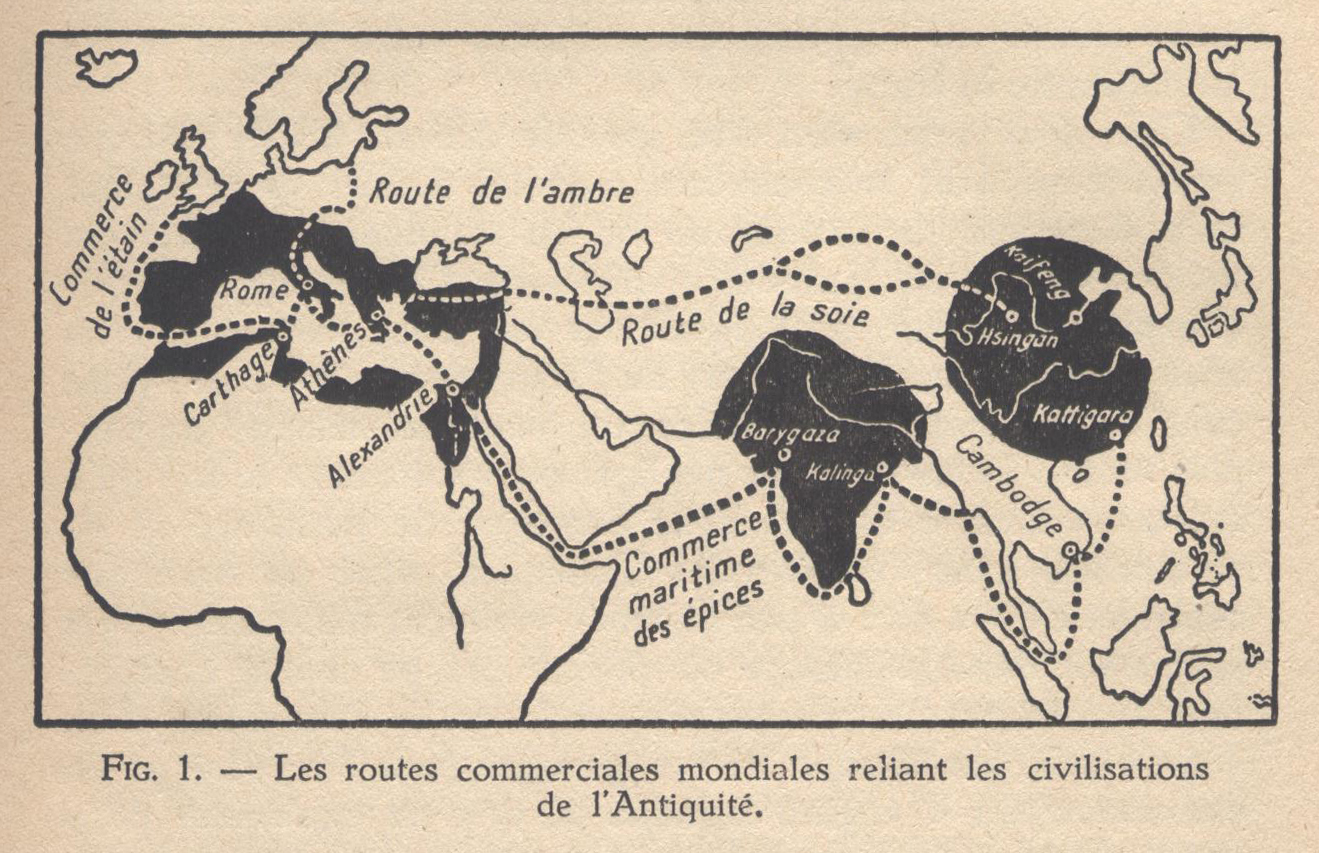

« Si l’on veut emprunter à l’histoire une comparaison qui, d’ailleurs, révèle en même temps de grandes différences par rapport à la situation présente, on peut se référer à l’ancien empire mondial des Romains et à son “économie mondiale romaine”. Cette expression recèle, à vrai dire, une contradictio in adjecto qui, au surplus, caractérise les contradictions particulières auxquelles on se heurte dès que l’on aborde toutes ces catégories de problèmes. L’économie de l’Empire romain constituait une économie mondiale dans la mesure même où l’imperium était un empire mondial. Nous sommes habitués à parler d’empires mondiaux lorsque nous considérons tous les grands États constitués dans l’Antiquité ; nous connaissons des empires mondiaux, sinon égyptien, du moins babylonien, assyrien, perse, hellénique et romain. Aucun de ces empires n’embrassait la totalité du monde alors connu ; l’Empire romain lui-même fut constitué par la jonction et la fusion progressives de presque tous les empires mondiaux antérieurs et devint un organisme de domination et d’hégémonie qui n’englobait pas de loin tout le monde connu d’alors, mais qui se maintenait, soit sur le pied de guerre, soit sur le pied de relations commerciales pacifiques avec les autres organismes analogues de l’univers antique. Depuis qu’Alexandre le Grand avait forcé avec ses armées les portes du monde connu de son temps et dépassé ses frontières, et que les regards des anciens avaient pu plonger dans des horizons naguère insoupçonnés ou incertains, la physionomie du monde antique bordé par la Méditerranée, avait été bouleversée et défigurée, les anciens acquirent alors une notion, d’ailleurs imprécise, de la civilisation indienne et une appréhension tout à fait vague du vaste milieu lointain de la grande civilisation chinoise ; les relations entre ces différentes zones oscillaient entre l’impression d’un éloignement planétaire, de distances inaccessibles et d’isolement réciproque, d’une part, et de prétentions naïvement instinctives à faire valoir les unes à l’égard des autres des attributs de puissances et de souveraineté, d’autre part.

Le contact entre les deux grands milieux civilisés de l’Occident et de l’Orient, entre l’empire mondial des Romains et celui des Chinois, nous apparaît comme mystérieux et passionnant : ce fut là une des rares minutes où l’histoire semble retenir son souffle pour continuer à progresser tranquillement et sans hâte. […]

Après ce premier contact passager, les différents grands empires mondiaux, les économies mondiales et les civilisations continuèrent à coexister avec une indépendance complète, chacun vivant à sa mode, satisfait de lui-même et autonome. […]

C’était donc, pour ainsi dire, avec de délicats fils de soie que s’était noué alors tout le commerce mondial d’alors, pour autant qu’il dépassait les bornes du milieu d’influence proprement dit de chacune des grandes civilisations. »[6]

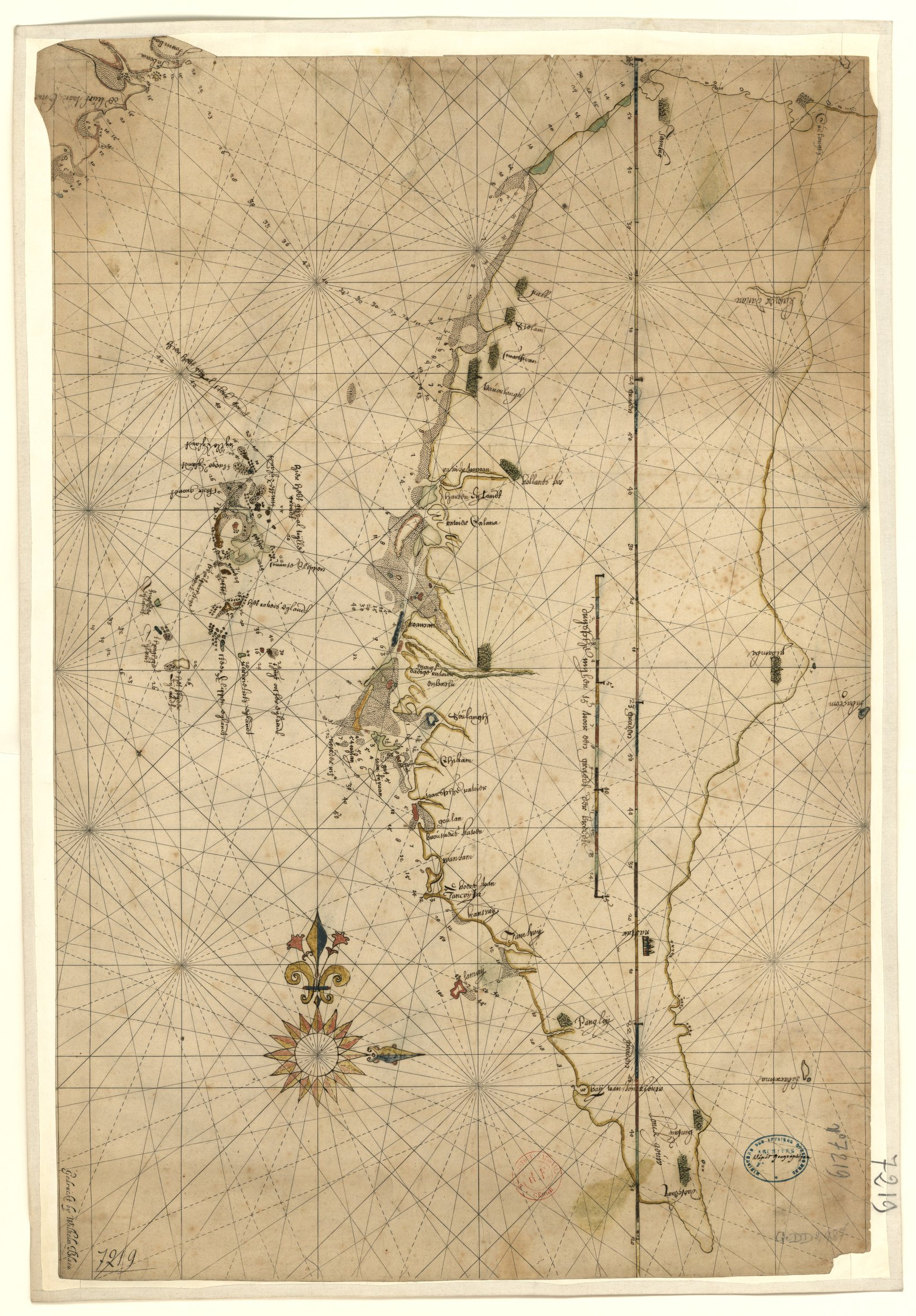

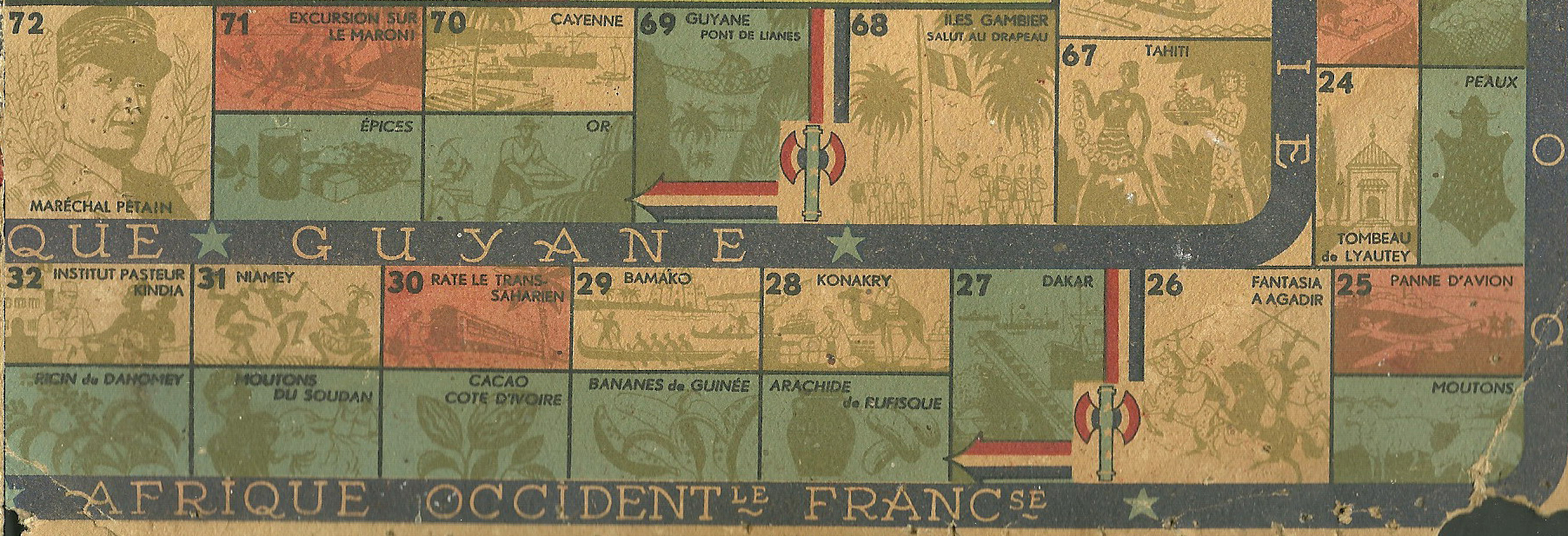

Figure 1. Des mondes distants, mais inter-reliés (Ferdinand Fried, 1942, p. 17)

Le tableau qu’il dresse d’une juxtaposition d’économies-mondes aux frêles interactions au début du Ier millénaire de notre ère serait tout à fait recevable aujourd’hui. Mais par cette comparaison, où Ferdinand Fried veut-il en venir ?

« Ici se pose la question de l’économie mondiale en général. Si l’on désigne par ce terme l’économie mondiale capitaliste, libre de ses mouvements, du XIXe et du XXe siècle, qui était fondée sur l’hypothèse trompeuse d’une civilisation mondiale unifiée, on doit reconnaître qu’elle a constitué dans l’histoire de l’humanité un phénomène tout à fait unique et exceptionnel, causé par différentes circonstances spécifiques, et qui devait disparaître après que celles-ci auraient cessé d’agir. Mais si l’on entend par économie mondiale la coopération de peuples, de civilisations et de groupements économiques différents, se complétant réciproquement à beaucoup de points de vue, sans pour autant être placés dans la dépendance les uns des autres, une économie mondiale a toujours existé et elle existera de nouveau lorsqu’aura pris fin la crise actuelle de l’économie mondiale capitaliste. L’indépendance des civilisations, celles-ci étant fondées, par conséquent, sur une base raciale, constitue la condition nécessaire de l’indépendance économique des différents groupes civilisés et, par voie de conséquence, la condition d’une coopération solide sur le plan économique mondial. Cette collaboration économique mondiale, c’est-à-dire le commerce mondial, ne doit jamais, si elle doit être vraiment durable, constituer pour un peuple une nécessité impérieuse et pressante. En effet, un peuple ne peut supporter de dépendre du commerce mondial que s’il existe une civilisation mondiale unifiée – ou que ce peuple domine lui-même le commerce mondial. Comme la première solution doit, de nos jours, être considérée comme éliminée, seule la seconde vient en ligne de compte et il s’agit là déjà d’une solution raciale : économie mondiale doit, dans ce cas, se traduire par domination mondiale d’un peuple. Cependant cette formule (qui, comme nous le verrons, correspond à la solution spécifiquement anglaise du problème) devient elle-même inopérante lorsqu’elle peut être contestée avec succès par d’autres peuples. C’est précisément ce qui se passe au cours de la crise actuelle et ce qui contribue à accélérer l’évolution orientée dans le sens d’une véritable coopération économique mondiale entre tous les peuples qualifiés. »[7]

Autrement dit, la situation antique devrait être le modèle d’une mondialisation équilibrée, juxtaposant des économies-mondes, et donc des Empires-mondes.

« Cette mission ne peut s’accomplir que par la communauté et la collaboration, par une communauté politique et sociale des grands peuples pris en eux-mêmes, par une communauté nationale des peuples dans les grands espaces qui leur sont dévolus, et enfin par une collaboration, pacifique et respectueuse des droits de tous, de tous les grands espaces économiques et des Empires mondiaux. Il n’en naîtra, certes, aucune culture, ni aucune civilisation mondiale unifiée, mais seulement une vie en commun féconde des différentes grandes cultures originales, vivant ensemble dans une communauté mondiale. »[8]

Loin de tout globalisme libéral, il ne pouvait, il ne devait y avoir, pour Ferdinand Fried, aucun espace économique mondial unique, mais un partage du Monde en grands espaces, en économies-mondes, dont, on l’aura compris, le Lebensraum du IIIe Reich. L’idéologie nazie peut ainsi se comprendre comme un anti-mondialisme.

Bibliographie

Fernand Braudel, 1949, La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, Armand Colin.

Fernand Braudel, 1979, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin.

Olivier Dollfus, 1984, « Le système Monde. Proposition pour une étude de géographie », Actes du Géopoint 1984. Systèmes et localisations, Groupe Dupont, Université d’Avignon, p. 231-240.

Ferdinand Fried, 1942, Le Tournant de l’économie mondiale, trad. de l’allemand par G. Fain, Paris, Payot (Die Wende der Weltwirtschaft, 1937).

Notes

[1] Fernand Braudel, 1949, La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, Armand Colin, p. 320.

[2] Ibidem, p. 325.

[3] Ibidem, p. 333, note 1.

[4] Fernand Braudel, 1979, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, vol. 3, Le Temps du monde, Armand Colin, Paris, p. 12.

[5] Ferdinand Fried, 1942, Le Tournant de l’économie mondiale, Paris, Payot, p. 9.

[6] Ibidem, pp. 15-16, 17, 18.

[7] Ibidem, pp. 14-15.

[8] Ibidem, p. 406.