Qu’est-ce qu’un document d’histoire globale ? La question est délicate et n’a guère été posée en France, où l’on s’est peu soucié jusqu’à présent d’éditer des manuels d’histoire globale, alors qu’il en existe en anglais depuis près de vingt ans (par exemple : Andrea & Overfield 1990). Le risque majeur est de prendre tout document et de tomber ainsi dans l’histoire universelle, dont on sait qu’elle est l’ornière de l’histoire globale. Il est donc évident qu’un choix raisonné s’impose, mais sur quels critères ? Car un autre risque surgit alors, celui d’une histoire œcuménique, qui serait une histoire représentative de l’humanité dans sa diversité, mais sans véritable problématique structurante, et qui ne serait ainsi qu’une variation sur le thème du « patrimoine mondial de l’humanité ».

L’expression même d’histoire globale est sans doute trop brève, trop vaste pour dire ce qu’elle est. À titre personnel, je préfère parler d’une histoire mondiale, réticulaire et polycentrique.

‑ « Mondiale » car le monde en est l’horizon ; c’est l’échelle à laquelle le fait historique est posé.

‑ « Réticulaire » car les réseaux sont les liens tissés entre les parties du monde ; ils sont le moyen de traverser les cloisons entre les aires géographiques, et académiques, de regarder par les fenêtres ouvertes de l’espace, pour reprendre une métaphore chère à Fernand Braudel.

‑ « Polycentrique » car il s’agit de dépasser le localisme, sans pour autant le nier ; c’est le point de vue, non pas unique, dans une distance planétaire, mais pluriel, démultiplié par des approches qui demeurent ancrées dans des lieux.

En outre, l’histoire globale se fonde sur un constat qui en constitue l’axe central : le globe sur lequel les hommes vivaient en des poussières de mondes est devenu le Monde, l’espace unique d’une humanité unifiée, ou en voie d’unification. La dimension téléologique est évidente et ne peut être complètement écartée ; l’histoire globale est d’abord une réponse aux questions de sociétés vivant dans un monde devenu un. Cependant, l’objectif n’est pas seulement de comprendre comment nous en sommes arrivés là, d’expliquer le passé pour le seul présent et de donner un roman mondial coécrit à une société cosmopolite. L’objectif de l’histoire globale est aussi de faire ressurgir le champ des possibles, ce qui aurait pu être et qui n’a pas été. Le monde d’aujourd’hui ne doit pas cacher les autres mondes.

Ce premier billet n’apportera pas de réponse à la question posée à l’incipit ; il entend simplement ouvrir un champ d’exploration, à la fois épistémologique et didactique. En effet, l’idée même d’un document d’histoire globale peut apparaître paradoxale dans la mesure où un document (texte, carte, objet…) porte le plus souvent sur un espace-temps très circonscrit. Comment dès lors faire du mondial avec du local ? De la longue durée avec du temps court ? En piochant dans les tableaux de Vermeer, Timothy Brook a donné un bon exemple de ce qu’il est possible de faire. On ne prétendra pas l’imiter. Ce qui suit n’est qu’un premier essai ; d’autres devraient venir.

La journée d’un bourgeois de Paris

Au regard des difficultés précédemment énumérées, le premier document choisi ne présente pas de risques majeurs. Il s’agit d’un texte extrait d’un ouvrage de Francis Delaisi, Les Contradictions du monde moderne, paru à Paris en 1925. C’est une réflexion sur la « mondialisation ». Certes, le mot n’apparaît pas, même s’il a déjà été utilisé (Otlet, 1916), mais l’idée y est.

« Le matin, dès son réveil, M. Durand se lave à l’aide d’un savon (fabriqué avec l’arachide du Congo) et s’essuie avec une serviette de coton (de la Louisiane). Puis il s’habille : sa chemise, son faux-col sont en lin de Russie, son pantalon et son veston en laine venue du Cap ou de l’Australie ; il orne son cou d’une cravate de soie faite avec les cocons du Japon ; il met ses souliers dont le cuir fut tiré de la peau d’un bœuf argentin, tannée avec des produits chimiques allemands.

Dans la salle à manger – garnie d’un buffet hollandais fait avec du bois des forêts hongroises ‑, il trouve mis son couvert de ruoltz, fait avec le cuivre du Rio-Tinto, l’étain des Détroits et l’argent de l’Australie. Devant lui se trouve un pain bien frais, fait avec du blé qui, selon l’époque de l’année, vient de la Beauce, à moins que ce ne soit de la Roumanie ou du Canada. Il mange des œufs récemment arrivés du Maroc, une tranche de « pré salé » qu’un frigorifique a peut-être amené de l’Argentine, et des petits pois en conserve qui ont poussé au soleil de Californie ; pour dessert, il prend des confitures anglaises (faites avec des fruits français et du sucre de Cuba) et il boit une excellente tasse de café du Brésil.

Ainsi lesté, il court à son travail. Un tramway électrique (mû par les procédés Thompson-Houston) le dépose à son bureau. Là, après avoir consulté les cours des Bourses de Liverpool, Londres, Amsterdam ou Yokohama, il dicte son courrier, dactylographié sur une machine à écrire anglaise, et il signe avec un stylographe américain. Dans ses ateliers, des machines construites en Lorraine d’après les brevets allemands, et mues par du charbon anglais, fabriquent avec des matières de toutes provenances des « articles de Paris » pour des clients brésiliens. Il donne l’ordre de les expédier à Rio-de-Janeiro par le premier paquebot allemand qui fera escale à Cherbourg.

Puis il passe chez son banquier pour faire encaisser un chèque en florins d’un client hollandais, et acheter des livres sterling pour payer un fournisseur anglais. Le banquier profite de cette occasion pour lui faire remarquer que son compte est fortement créditeur, et que les valeurs de pétrole sont en hausse. Il lui conseille de faire un placement. M. Durand se laisse persuader ; toutefois, comme il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il donne l’ordre d’acheter en même temps quatre actions de la Royal Dutch et dix d’une compagnie française affiliée à la Standard Oil.

Après quoi, tout heureux de sa journée, il propose à sa femme de passer la soirée au théâtre. Madame met donc sa plus belle robe (de chez Paquin Limited), sa jolie cape en renard bleu (de Sibérie), ses diamants (du Cap), puis ils s’en vont dîner dans un « restaurant italien ». Là ils se demandent s’ils iront voir les « ballets russes » ou entendre au music-hall Raqel Meller – à moins qu’ils ne préfèrent voir une pièce de Gabriel d’Annunzio, jouée par Ida Rubinstein dans un décor de Bakst.

Enfin, après avoir soupé dans un cabaret « caucasien » au son d’un jazz-band nègre, ils rentrent chez eux. Et, fatigué d’une journée si bien remplie, M. Durand s’endort sous son couvre-pied (en plumes de canards norvégiens) en rêvant que décidément la France est un grand pays qui se suffit à lui-même et peut faire la nique au reste de l’univers…

Faut-il insister davantage ? Qu’il s’agisse de sa nourriture, de son vêtement, de son travail ou de ses plaisirs, chacun de nous est tributaire de tous les pays sous le soleil. Il ne peut faire un geste sans déplacer un objet venu des régions les plus lointaines ; et réciproquement tout événement important à la surface du globe a son retentissement sur les conditions de sa vie. L’homme moderne est vraiment citoyen du monde.

Mais il ne s’en doute pas ; et c’est ici que commence le drame de conscience qui tourmente notre époque et la jette depuis six ans aux solutions contradictoires. »[1]

On peut juger le récit très « petit-bourgeois ». Il l’est. L’intention de l’auteur est bien là, dénoncer la contradiction dans la vie quotidienne d’un bourgeois de Paris entre l’étroitesse d’esprit du confort et l’ampleur des implications mondiales de ce même confort.

L’intérêt du texte est multiple. Dans un premier temps, on peut tout simplement essayer de mettre en carte le monde invoqué ici, en soulignant les différentes facettes de cette mondialisation qu’on ne peut réduire à la seule dimension économique.

1) Une géographie des matières premières : arachide (Congo), argent (Australie), blé (Beauce / Roumanie / Canada), bois (Hongrie), café (Brésil), charbon (Angleterre), coton (Louisiane), cuir (Argentine), cuivre (Brésil), diamants (Le Cap), fourrure de renard bleu (Sibérie), fruits (France), laine (Le Cap / Australie), lin (Russie), œufs (Maroc), petits pois (Californie), plumes de canard (Norvège), soie (Japon), sucre (Cuba), viande (Argentine).

Fig. 1. Une géographie des matières premières

2) Une géographie industrielle : « articles de Paris » (Lorraine), confitures (Angleterre), machine à écrire (Angleterre), meubles (Hollande), produits chimiques (Allemagne), stylo (États-Unis)

3) Une géographie de la recherche et du développement : brevets (Allemagne), procédés (États-Unis)

4) Une géographie financière : bourses (Amsterdam, Liverpool, Londres, Yokohama)

5) Une géographie culturelle : des musiques étatsuniennes (jazz-band nègre et music-hall), des restaurants italiens ou caucasiens, des ballets russes, des artistes d’origines diverses (russe : Ida Rubinstein, Léon Bakst ; italienne : Gabriel d’Annunzio ; espagnole : Raquel Meller).

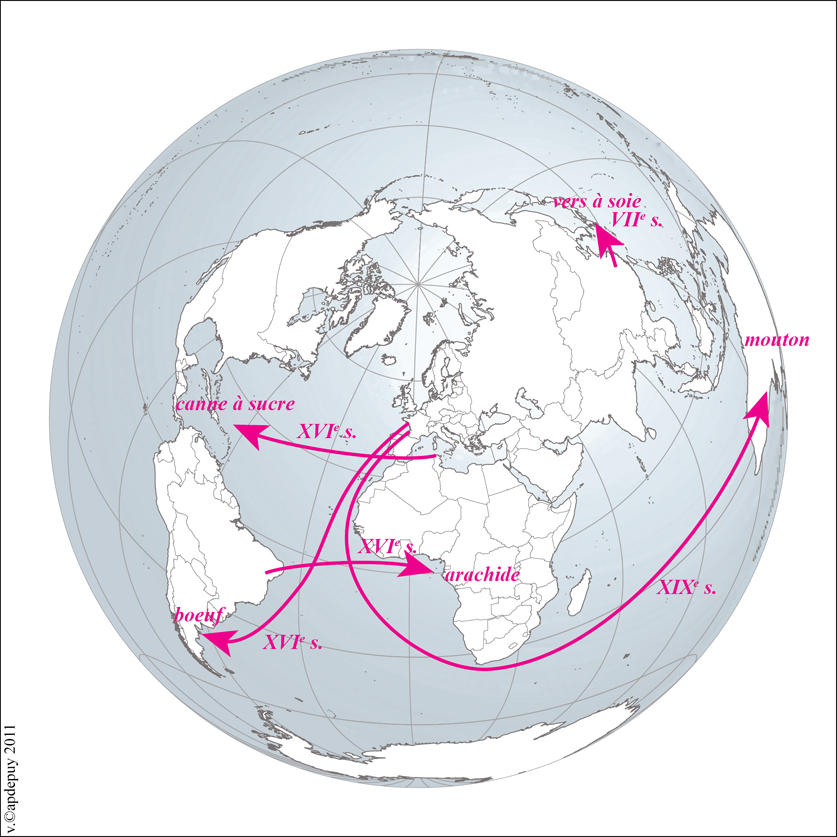

Mais cet exercice cartographique appelle immédiatement une mise en perspective géohistorique, qu’on ne fera ici qu’esquisser, pour les matières premières en particulier :

‒ La soie du Japon est l’héritage d’un savoir-faire antique, copié sur la Chine aux alentours du VIIe siècle, mais industrialisé au XIXe siècle sur le modèle de la technologie européenne. Le Raw Silk Exchange de Yokohama est créé en 1894 sur le modèles d’autres bourses mondiales dédiées aux matières premières.

‒ Le sucre de Cuba est un exemple, parmi d’autres, de cette production née de l’importation de la canne en Amérique par les Européens, même si l’activité sucrière de Cuba est assez tardive puisque celle-ci ne se développe véritablement qu’au XIXe siècle.

‒ La laine d’Australie, le cuir d’Argentine sont les produits d’une agriculture menée par ces émigrés européens du XIXe siècle partis dans les terres tempérées de l’hémisphère Sud. Quant au « pré salé », comme le souligne Francis Delaisi, son transport n’est possible que grâce aux navires frigorifiques, dont le premier, le Frigorifique, rallia l’Argentine à la France en 1876.

‒ L’arachide du Congo est un autre exemple de plantes ayant traversé l’Atlantique grâce aux Européens. Il s’agit d’une plante consommée autrefois par les populations amérindiennes (Caraïbes, Brésil), décrite pour la première fois au XVIe siècle par les Européens et exploitée industriellement pour son huile dans les nouvelles colonies créées à la fin du XIXe siècle.

Fig. 2. Les transferts de plantes et d’animaux : la dimension biologique de la mondialisation

Dans un deuxième temps, il convient de revenir sur l’intention de l’auteur. Francis Delaisi (1873-1947), journaliste économiste, fut proche des socialistes (il participa à La Guerre sociale et à La Vie ouvrière), il fut secrétaire générale de l’Union pan-européenne entre 1927 et 1932. Compromis par son engagement sous Vichy, il a été depuis oublié. Peut-être à tort. Dans Les contradictions du monde moderne, l’auteur présente la mondialisation comme un fait irréversible. Pour lui, on ne peut plus penser la situation présente sans avoir une conscience de l’inscription du local dans le mondial. Tout est lié :

« Le globe est véritablement un être unique. Le Dr Jaworski a voulu donner un nom à cet animal nouvellement évolué, dont nous ne sommes que des cellules éphémères : il l’a appelé le Géon (γὴ = terre, ὀν = être). Ce terme exprime assez bien le stade présent de l’évolution économique. Il mérite d’être repris. »

On présente parfois Francis Delaisi comme un tenant du libéralisme. Son positionnement est sans doute plus ambigu. Delaisi plaide incontestablement en faveur des échanges économiques mondiaux, mais aussi et surtout pour un encadrement de ces mouvements. À ses yeux, les trois organismes fondamentaux mis en place à la fin de la première guerre mondiale sont la Société des nations, la Chambre de commerce internationale et le Bureau international du travail, tous les trois créés en 1919.

Enfin, dans un troisième temps, il est intéressant de mettre en parallèle l’analyse de Francis Delaisi avec celles de Karl Jaspers et de Paul Valéry au début des années 1930.

1) « C’est seulement au cours des derniers siècles que les conséquences de ces trois principes ont été développées, et le XIXe siècle a apporté leur complète réalisation extérieure. La terre est accessible en tous ses points ; l’espace est entièrement occupé. Pour la première fois, l’habitat du genre humain tout entier se trouve unifié aux dimensions de la planète elle-même. Tout est en relation avec tout. La domination technique de l’espace, du temps et de la matière s’accroît indéfiniment, non plus par des découvertes particulières dues au hasard, mais par un travail systématique dans lequel la découverte elle-même peut être méthodiquement provoquée.

Les diverses civilisations humaines se sont développées séparément pendant des milliers d’années ; mais depuis quatre cent cinquante ans, les Européens n’ont cessé de progresser dans la conquête du monde et, au siècle dernier, ils sont arrivés au terme de cette entreprise. Ce siècle, au cours duquel le mouvement de conquête s’est réalisé de façon accélérée, a produit un grand nombre de personnalités qui ne se fiaient qu’à elles-mêmes, il a été dominé par une volonté orgueilleuse de direction et de domination, par une audace calculée, il a connu l’expérience des limites extrêmes, et aussi celle de l’infériorité qui, en face d’un tel monde, n’a cessé de maintenir tous ses droits. Aujourd’hui, ce siècle tout entier n’est plus que du passé pour nous. Il ne nous apparaît cependant pas encore de façon positive mais seulement sous forme de difficultés qui s’accumulent à l’infini : le mouvement de la conquête extérieure a touché ses limites ; le mouvement d’expansion se réfléchit pour ainsi dire sur lui-même par un choc en retour. »[2]

2) « Or, toute politique jusqu’ici spéculait sur l’isolement des événements. L’histoire était faite d’événements qui se pouvaient localiser. Chaque perturbation produite en un point du globe se développait comme dans un milieu illimité ; ses effets étaient nuls à distance suffisamment grande ; tout se passait à Tokyo comme si Berlin fût à l’infini. Il était donc possible, il était même raisonnable de prévoir, de calculer et d’entreprendre. Il y avait place dans le monde pour une ou plusieurs grandes politiques bien dessinées et bien suivies.

Ce temps touche à sa fin. Toute action désormais fait retentir une quantité d’intérêts imprévus de toutes parts, elle engendre un train d’événements immédiats, un désordre de résonances dans une enceinte fermée. »[3]

Finalement, les trois auteurs cités insistent donc sur une caractéristique majeure : la mondialisation qui au XIXe siècle a été le fait de l’expansion de l’Europe, au temps des « Bourgeois conquérants » (pour reprendre le titre d’un grand livre de ce qui ne s’appelait pas encore l’histoire globale), est devenue au début du 20e siècle, réflexible. La mondialisation, accélérée par les Européens grâce à l’industrie, « se réfléchit » sur des pays non-européens qui s’industrialisent et se modernisent à leur tour. Désormais, les États européens ne sont plus les seuls acteurs d’un Monde devenu système, ils peuvent aussi en subir les conséquences. Pour Francis Delaisi, en 1925, il était temps que les Européens en prennent conscience et mettent un terme au « mythe national ».

Bibliographie

Andrea A.J. & Overfield J.H., 2012, The Human Record. Sources of Global History, Wadsworth, deux volumes (1ère éd. 1990).

Arrault J.-B., 2007, Penser à l’échelle du Monde. Histoire conceptuelle de la mondialisation en géographie (fin du XIXe siècle/entre-deux-guerres), thèse de doctorat, Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Brook T., 2010, Le chapeau de Vermeer – Le XVIIe siècle à l’aube de la mondialisation, Paris, Payot (ed. anglaise 2008).

Capdepuy V., à paraître, « Au prisme des mots. La mondialisation et l’argument philologique », Cybergéo.

Delaisi F., 1925, Les contradictions du monde moderne, Paris, Payot.

Grataloup C., 2007, Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du Monde, Paris, Armand Colin.

Jaspers K., 1952, La situation spirituelle de notre époque, Paris/Louvain, Desclée de Brouwer/E. Nauwelaerts (trad. de l’éd. de 1932, 1ère éd. 1930).

Morazé C., 1957, Les bourgeois conquérants, XIXe siècle, Paris, Armand Colin.

Sloterdijk P., 2010, Globes. Sphères II, trad. de l’allemand, Paris, Méta-Éditions (éd. originale 1999).

Valéry P., 1931, Regards sur le monde actuel, Paris, Librairie Stock.

[1] Francis Delaisi, Les contradictions du monde moderne, Paris, 1925, pp. 186-188.

[2] Karl Jaspers, 1952, La situation spirituelle de notre époque, Paris/Louvain, Desclée de Brouwer/E. Nauwelaerts (trad. de l’éd. de 1932, 1ère éd. 1930), pp. 23-24.

[3] Paul Valéry, 1931, Regards sur le monde actuel, Paris, Librairie Stock, pp. 37-38.