Au début du 19e siècle, même si le monde était déjà globalement reconnu, le sentiment fut très vif d’un immense progrès des connaissances géographiques européennes et c’est en faveur de celui-ci que le géographe danois installé en France Conrad Malte-Brun (1775-1826) plaidait avec énergie en 1807 lorsqu’il créa les Annales des voyages, de la géographie et de l’histoire. Dans l’éditorial du premier numéro, il soulignait l’étendue très vaste des connaissances contemporaines, tout en regrettant un certain retard de la géographie française en matière de publication, et défendait la nécessité de promouvoir l’activité géographique :

« Les préjugés des Anciens ont disparu ; les bornes qui resserraient le Monde, sont tombées de toutes parts ; il n’y a plus de Colonnes d’Hercule ; la fabuleuse Inde et l’obscure Thulé ne sont plus les extrémités de la terre. Plus hardi, plus actif, l’esprit humain embrasse, dans une seule et vaste idée, toutes les contrées du Monde, avec toutes leurs productions variées et avec les innombrables Nations qui les habitent. »[1]

Cependant, on peut penser avec Paul Claval que cette « histoire de la géographie comme épopée de la découverte de la Terre » a quelque peu souffert de son lien avec l’entreprise coloniale (Claval, 2007) et demeure aujourd’hui quelque peu ignorée. C’est le cas par exemple du géographe Louis Vivien de Saint-Martin (1802-1897), qui reprit l’entreprise de Conrad Malte-Brun, en dirigeant à partir de 1840 les Nouvelles annales des voyages et des sciences géographiques.

Figure 1. Vivien de Saint-Martin, par Alexandre Quinet (fin 19e siècle), BNF.

On lui doit l’œuvre peut-être la plus emblématique de cette « histoire géographique », l’Histoire des découvertes géographiques des nations européennes dans les diverses parties du monde. Entamée en 1845, elle resta cependant inachevée, étouffée par l’ampleur du sujet.

« Cette activité infatigable que l’homme d’Europe porte dans toutes les voies ouvertes à la curiosité humaine, a eu en effet l’Univers entier pour théâtre. Tout ce que l’homme peut rechercher et découvrir, tout ce qui lui est donné de savoir et de connaître, l’Européen a voulu le rechercher et le savoir. Sa pensée audacieuse s’est élancée dans les incommensurables profondeurs du monde immatériel, son regard a sondé les espaces infinis où gravitent les astres, ses pas ont sillonné dans tous les sens l’habitation terrestre que Dieu lui a donnée pour domaine. Les mers qui couvrent de vastes parties du Globe ont été pour lui d’impuissantes barrières ; des constructions flottantes, œuvres de son génie, l’ont transporté vers les contrées et sous les climats qui semblaient lui devoir rester à jamais étrangers. Il n’a été arrêté ni par les glaces du pôle ni par les feux du tropique ; sa curiosité, qui semble s’accroître à chaque découverte, l’a conduit partout où habitent d’autres hommes. Il a recherché sous chaque climat les productions du sol pour en enrichir sa propre patrie. Il a mesuré et décrit tous les pays qu’il a visités. Il s’est élevé sur les plus hautes montagnes pour y observer les phénomènes de l’atmosphère qui nous enveloppe ; il est descendu dans les entrailles mêmes de la terre pour en connaître la formation et en rechercher l’origine. La Nature tout entière, dans sa vaste étendue et dans son infinie diversité, est ainsi devenue pour l’Européen un immense champ d’études qu’a fécondé sa haute intelligence, et dont les limites se reculent incessamment devant lui.

Parmi toutes les nations et toutes les races qui partagent avec l’Européen l’habitation du Globe, lui seul donc a porté sa pensée et ses investigations au-delà des bornes étroites de sa contrée natale. Les peuples mêmes les plus anciennement civilisés de l’Asie, les Hindous et les Chinois, n’ont jamais étendu leurs connaissances bien loin au-delà des mers ou des montagnes qui les bornent : pour eux, tout l’univers est dans leur patrie. La patrie de l’Européen, c’est le monde. »[2]

« Au milieu de la variété de tons et de tableaux qu’il comporte, ce magnifique ensemble a néanmoins son unité qui est en même temps pour l’esprit une direction et un point de repos : cette unité, c’est le résultat même de ces explorations multipliées dont il faut raconter les incidents ; c’est la connaissance du Globe terrestre. C’est là le lien commun qui réunit et fait converger vers un même centre les innombrables rayons de ce cercle immense. Suivre à la fois dans le temps et dans l’espace la marche quelquefois lente et comme assoupie, quelquefois brusque et rapide, des événements de toute nature, des voyages, des recherches, des explorations et des découvertes qui ont élevé graduellement les connaissances géographiques des nations savantes au point où elles sont arrivées aujourd’hui ; montrer d’une manière impartiale quelle a été la part de chaque peuple dans ce résultat final ; faire ressortir la mutuelle influence des grandes découvertes géographiques sur le progrès de la civilisation générale et du progrès des civilisations sur l’avancement des découvertes, et rechercher quelle action exerce cette double cause sur le bien-être individuel des peuples et sur la destinée générale de l’humanité ; étudier de ce point de vue et l’histoire géographique de la Terre dans son ensemble le plus général, et successivement celle de chaque région en particulier ; exposer enfin, comme dernier résultat, le tableau bien complet des notions de toute nature que l’Europe possède aujourd’hui sur les pays et les peuples des autres parties du Monde qu’elle a découvertes ou explorées, c’est-à-dire sur l’Asie, l’Afrique, le Nouveau-Continent et l’Océanie : tel est le plan qui nous paraît convenir à un travail de cette nature ; tel est celui que nous nous sommes tracé. »[3]

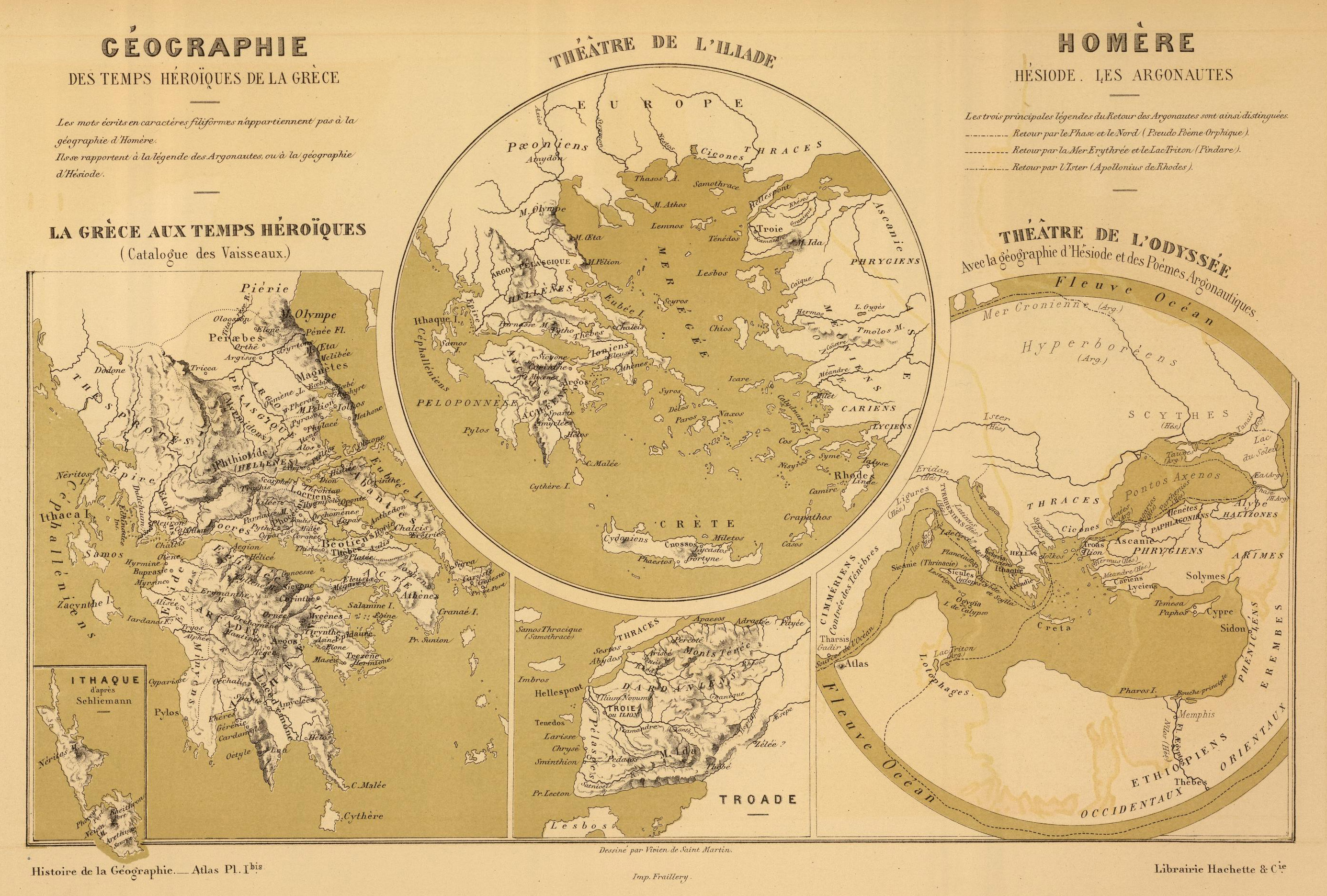

En 1874, Vivien de Saint-Martin reprit son projet initial et publia un Atlas dressé pour l’Histoire de la géographie et des découvertes géographiques depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Composé de 13 cartes, il retrace l’évolution des connaissances géographiques depuis Homère, et donne tout à la fois à voir une histoire de la cartographie et une certaine histoire de l’Europe. Les quatre cartes suivantes sont extraites de cet ouvrage (David Rumsey Map Collection).

Figure 2. Géographie aux temps héroïques de la Grèce (Planche Ibis), d’après Homère et Hésiode.

Figure 3. Le monde connu des anciens au deuxième siècle de notre ère (Planche V), d’après Ptolémée, même si celui-ci n’est pas nommé.

Figure 4. Le monde connu au XIIIe siècle (Planche VIII), que Vivien de Saint-Martin considère comme étant la juxtaposition de « trois grandes coupes historiques » : « l’Empire Mongol, qui comprenait la majeure partie de l’Asie ; le Monde Arabe, ou Monde Musulman, embrassant le Sud-Ouest de l’Asie et les parties alors connues de l’Afrique ; le Monde Chrétien, c’est-à-dire l’Europe moins les parties orientales envahies par les Mongols ».

Figure 5. Planisphère, sur la projection de Mercator (Planche XII), qui représente le monde actuel, c’est-à-dire tel qu’il est connu à la fin du XIXe siècle. On notera que la carte est centrée sur le Pacifique, ce qui est relativement fréquent à l’époque, contrairement à ce qu’on pourrait croire aujourd’hui, et ce qui atténue en partie l’eurocentrisme de l’auteur.

Cependant, si l’œuvre de Vivien de Saint-Martin apparaît aujourd’hui comme une des œuvres emblématiques du discours eurocentriste du 19e siècle, à quand peut-on faire remonter cette vision du monde ? On retrouve là un des débats historiographiques majeurs de l’histoire globale [Blaut, 1993 ; Goody, 2010], et je tenterai de montrer ici que l’histoire de la cartographie peut apporter un certain éclairage.

Le discours triomphaliste de la géographie du 19e siècle est une amplification de la césure entre « géographie ancienne » et « géographie moderne » formalisée au siècle précédent, mais dont l’origine se trouve au 15e siècle, marqué par deux événements contraires : la redécouverte de la Cosmographie de Ptolémée d’une part, la « découverte de l’Amérique » d’autre part. Si le titre du livre du grand géographe grec était connu, on n’en trouvait aucun manuscrit dans la Chrétienté latine. Aussi l’enthousiasme fut-il grand au début du 15e siècle lorsque des exemplaires de la Cosmographie [Le titre Géographie fut traduit par Cosmographie car le mot même de « géographie » n’était pas usité, car quasi inexistant en latin. Il n’a commencé à devenir commun en français qu’au fil du XVIe siècle.] de Ptolémée commencèrent à circuler en Europe sur la base du manuscrit grec que Manuel Chrysoloras avait apporté à Florence en 1397 en provenance de Byzance et de la traduction en latin que réalisa Jacopo Angeli vers 1409. Toutefois, celle-ci ne comprenait aucune carte. Le plus ancien exemplaire d’un manuscrit latin avec des cartes est celui conservé à la bibliothèque de Nancy, qui fut copié en 1418 sur ordre du cardinal Fillastre de Reims après le concile de Constance, mais dont les cartes ne furent ajoutées qu’en 1427. De même, la première édition imprimée de Ptolémée, qui date de 1475, à Vicence, ne comporte pas les cartes, au contraire de l’édition de Bologne de 1477 (Edson, 2007).

Pourtant, paradoxe de l’histoire, cet opus majeur de la géographie antique, en soi sans doute déjà dépassé pour décrire le monde du 15e siècle, est réapparu un siècle à peine avant les Grandes Découvertes. Or celles-ci ont profondément modifié la vision européenne du globe et ont rendu le texte de Ptolémée quasiment obsolète. Dès 1482, de nouvelles cartes, représentant le Nord de l’Europe, sont ajoutées ; et dans l’édition de Strasbourg de 1513, on compte ainsi vingt « nouvelles cartes » (tabulæ novæ). Un demi-siècle plus tard, la séparation introduite entre « ancien » et « nouveau » est accentuée par Abraham Ortelius dont son Theatrum orbis terrarum (1570). Celui-ci, en effet, ne comprend plus que des cartes du monde contemporain, tandis que les cartes anciennes sont regroupées à part dans un ouvrage publié ultérieurement, le Parergon (1579). On notera d’une part, le sous-titre de l’ouvrage : Veteris geographiæ aliquot tabulæ, « Quelques tableaux d’ancienne géographie » ; d’autre part, l’invention (déguisée en reprise) de l’aphorisme : Historiæ oculus geographia, « la Géographie est l’œil de l’Histoire », sous-entendu : la géographie ancienne. Entre-temps, cette disjonction avait déjà conduit Ortelius à publier en 1578 un livre des correspondances toponymiques entre passé et présent, la Synonymia geographica. À partir de là, les ouvrages se multiplient. En 1618, Pierre Bertius publie un Theatrum geographiæ veteris, dans lequel il reproduit l’édition en grec et en latin de la Géographie de Ptolémée avec les annotations de Mercator, ainsi que d’autres œuvres, comme la Table de Peutinger et l’Itinéraire d’Antonin, dont la valeur de documents historiques est évidente. Dix ans plus tard, en 1628, Bertius publie une Geographia vetus ex antiquis et melioris notæ scriptoribus (« Géographie ancienne d’après les meilleurs auteurs antiques »). En 1768, Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville publie à son tour une Géographie ancienne abrégée.

Parallèlement à cela, les géographes publièrent des ouvrages de « géographie moderne » tenant compte des connaissances accumulées au fil des explorations. Ce fut précisément le mérite de Bourguignon d’Anville de blanchir les cartes modernes en les expurgeant de toute information héritée et non actualisée. Le clivage ne fit ainsi que s’accroître. Loin de toute « renaissance », la comparaison entre les anciens et les modernes affirmait la grandeur de ces derniers et révélait par l’image cartographique le progrès européen et la domination de l’Europe sur le Monde. Les géographe du 19e siècle croient triompher en parvenant à un horizon aperçu dès le 16e siècle. La « grande divergence » avant d’être réelle fut imaginée et s’ancre dans une modification de la conception spatiale européenne (Besse, 2003).

Bibliographie

Besse J.-M., 2003, Les Grandeurs de la Terre. Aspects du savoir géographique à la Renaissance, Paris, ENS éditions.

Blaut J.M., 1993, The Colonizer’s Model of the World: Geographical Diffusionism and Eurocentric History, New York, The Guilford Press.

Capdepuy V., 2010, Entre Méditerranée et Mésopotamie. Étude géohistorique d’un entre-deux plurimillénaire, Thèse de doctorat, Université Paris Diderot, Annexe 1 « De la géohistoire ».

Claval P., 2007 (2e éd.), Épistémologie de la géographie, Paris, Armand Colin.

Edson E., 2007, The World Map, 1300-1492. The Persistence of Tradition and Transformation, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

Goody J., 2010, Le Vol de l’histoire. Comment l’Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde, trad. de l’anglais par F. Durand-Bogaert, Paris, Gallimard [éd. orig. 2006].

Malte-Brun C., 1807, « Discours préliminaire sur la nature et le but de cet ouvrage », Annales des voyages, de la géographie et de l’histoire, tome 1, n° 1, pp. 3-15.

Vivien de Saint-Martin L., 1845, Histoire des découvertes géographiques des nations européennes dans les diverses parties du monde, Paris, Arthus-Bertrand.

Vivien de Saint-Martin L., 1874, Atlas dressé pour l’Histoire de la géographie et des découvertes géographiques depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, Paris, Hachette.

Notes

[1] Conrad Malte-Brun, « Discours préliminaire sur la nature et le but de cet ouvrage », Annales des voyages, de la géographie et de l’histoire, 1807, tome 1, n° 1, p. 6.

[2] Louis Vivien de Saint-Martin, 1845, Histoire des découvertes géographiques des nations européennes dans les diverses parties du monde, Paris, Arthus-Bertrand, tome 2, préface, pp. ix-x. À noter qu’il n’existe pas de tome 1, et que la préface du tome 2 définit donc l’objet de l’œuvre.

[3] Louis Vivien de Saint-Martin, 1845, Histoire des découvertes géographiques des nations européennes dans les diverses parties du monde, Paris, Arthus-Bertrand, p. xx.