À l’approche des oraux du CAPES d’histoire-géographie, des collègues ont publié sur le Carnet du réseau historiographique et épistémologique de l’histoire (CRHEH) un exemple de dossier sur l’enseignement d’une partie du programme de seconde en proposant un questionnement axé sur l’histoire globale : « Enseigner “l’élargissement du monde (XVe-XVIe siècle)” au lycée : quels apports de l’histoire globale ? ». On ne peut que se réjouir de voir ce courant historiographique être ainsi progressivement reconnu dans la formation des futurs enseignants. L’auteur anonyme du corrigé ne cache cependant pas un certain scepticisme, notant que l’« “histoire globale” reste plus une étiquette qu’un projet historiographique ayant une unité véritable, la diversité des travaux pas toujours compatibles entre eux que cette étiquette recouvre reste la règle ». Nous ne le contredirons d’ailleurs pas sur ce constat que nous pouvons partager. Le choix récent d’intituler la chaire de Sanjay Subrahmanyam au Collège de France « histoire globale » et non « histoire connectée » en est une illustration – nous aurons l’occasion d’y revenir très prochainement. Dans le dossier, le seul document d’historien cité est extrait de l’introduction de L’Histoire à parts égales, écrite par Romain Bertrand, qui, précisément, se présente comme un partisan de l’histoire connectée, et non de l’histoire globale, à l’égard de laquelle il se montre ouvertement distant. Il s’agit évidemment ici d’une incitation bienveillante du jury pour que le candidat n’oublie pas d’adopter un regard critique sur son sujet.

Reprenant la question proposée aux candidats, je ferai deux propositions distinctes, l’une qui s’inscrirait dans le champ de l’histoire connectée, l’autre qui prétendrait davantage être de l’histoire globale.

Un regard symétrique

Depuis longtemps déjà, il n’est que trop nécessaire de sortir du cloisonnement infligé par le « roman national » et au-delà par le « roman occidental ». L’auteur du corrigé rappelle justement que ceci n’est pas une nouveauté, et de citer l’ouvrage de Nathan Wachtel, La Vision des vaincus. Les Indiens du Pérou devant la Conquête espagnole, 1530-1570 [1971]. On pourrait ajouter à cette référence, deux livres parus au début des années 1980 : La Conquête de l’Amérique : La Question de l’autre, par Tzvetan Todorov [1982], et Récits aztèques de la conquête, qui rassemblent des textes choisis et présentés par Georges Baudot et Tzvetan Todorov [1983], ainsi qu’un troisième, de Serge Gruzinski, L’Amérique de la Conquête peinte par les Indiens du Mexique [1991]. Dans un contexte historiographique différent, les réflexions de l’anthropologue Marshall Sahlins constituent également un jalon majeur dans cette inversion du regard [Des Îles dans l’histoire, 1989 pour l’édition française].

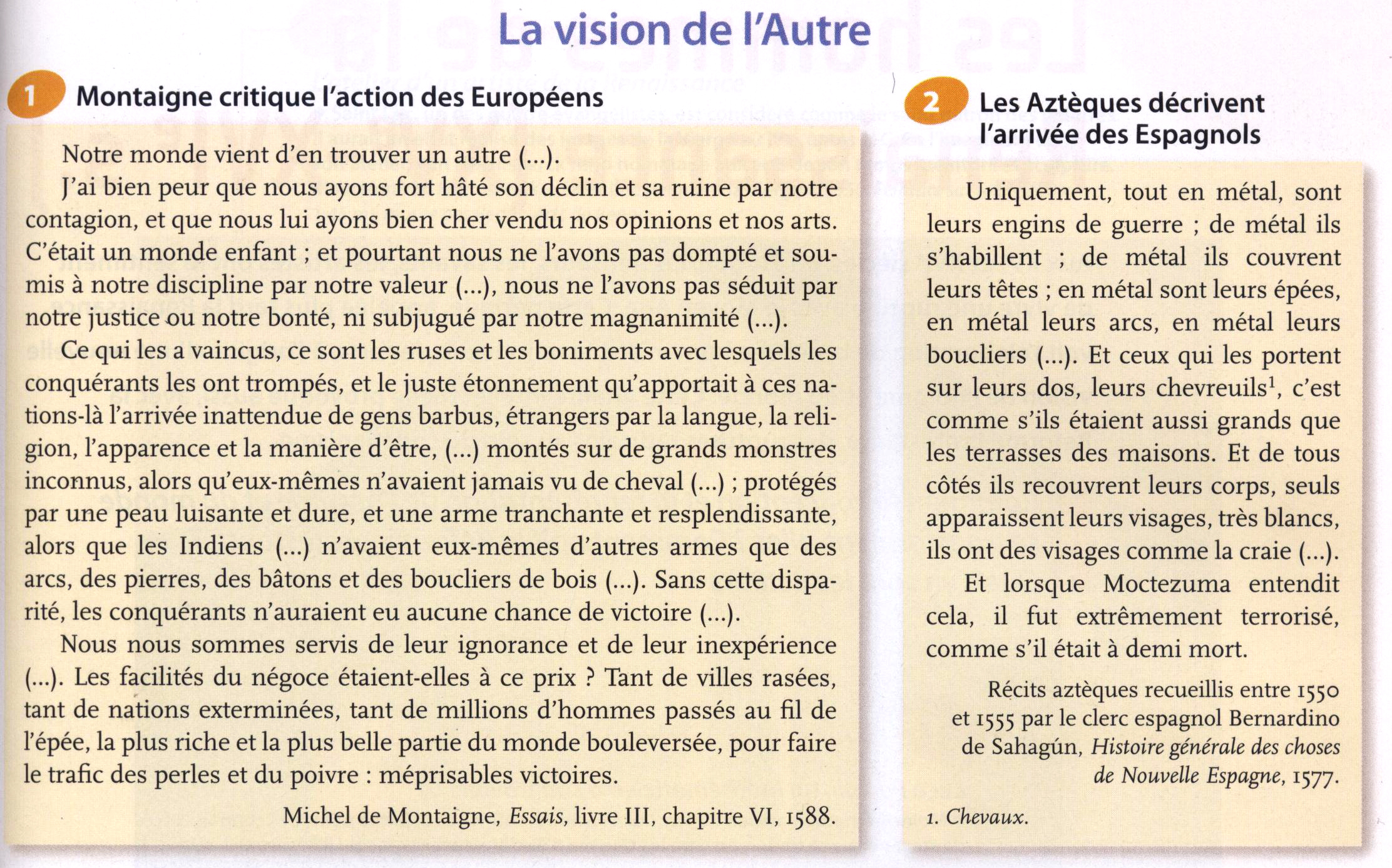

Quel a été l’impact de ces travaux de recherche dans les manuels du secondaire ? Faible. Si on s’en tient aux derniers parus, on trouve de-ci de-là un ou deux documents amérindiens, toujours iconographiques, et parfois mal interprétés (comme c’est le cas dans le Belin, 2006, où la collaboration tlaxcaltèque n’est pas comprise). La vision reste profondément européocentrée, conformément aux injonctions du programme. Une exception notable est un exercice proposé dans le manuel Nathan, qui met en vis-à-vis un texte indien et un texte extrait des Essais. Montaigne y développe une réflexion critique sur la conquête européenne, qu’on retrouvera au 18e siècle [cf. billet du 10 mai 2012].

Fig.1 – Exercice proposé dans le manuel Nathan, coll. Sébastien cote, 2010.

Ceci reste cependant très limité et on pourrait regretter qu’il ne soit pas accordé davantage de place au regard des vaincus. Les textes existent, et de nombreux extraits pourraient être mis à profit.

Comme ce récit de la rencontre entre la première ambassade envoyée par Moctezuma et les Espagnols, tiré du Codex de Florence, mis en forme vers 1550-1555 :

« Et Motecuhzoma, aussitôt, alors, a envoyé, a confié une mission aux seigneurs, que Tziuacpopocatzin, et encore à d’autres, à une foule parmi ses gouverneurs, pour aller à la rencontre des Espagnols, entre le Popocatepetl et l’Iztactepetl, là-bas, à Quauhtechac, à la Pierre-de-Sacrifice-de-l’Aigle.

Ils leur ont donné des étendards garnis d’or, des étendards garnis de plumes de quetzal, et des colliers en or.

Et, quand ils leur ont donné ceci, c’est comme s’ils avaient souri, comme s’ils s’étaient beaucoup réjoui, comme s’ils avaient pris du plaisir. C’est comme des singes à longue queue qui ont saisi de tous côtés l’or. C’est comme si, là, il s’asseyait, comme s’il s’éclairait en blanc, comme s’il se rafraîchissait, leur cœur. Car il est bien vrai qu’ils avaient grandement soif, qu’ils s’en goinfraient, qu’ils en mourraient de faim, qu’ils en voulaient comme des porcs, de l’or.

Et l’étendard garni d’or, ils viennent en le dressant en l’air, ils viennent en l’agitant de tous côtés, ils viennent en le saisissant pour eux. C’était comme s’ils grommelaient, et ce qu’ils disaient, c’était du baragouin. » [1]

Ou encore ce chant, extrait des Annales historiques de Tlatelolco, rédigé par un auteur anonyme mais sans aucun doute témoin direct de la défaite du dernier empereur Quauhtemoc en 1521 [sur Tlatelolco, je renvoie aux travaux d’Arnaud Exbalin sur le site Canopé].

« Et tout est arrivé.

Nous l’avons vu,

nous l’avons admiré.

Avec ce lamentable, ce pitoyable sort

nous avons enduré l’angoisse.Sur les chemins gisent les flèches brisées,

les cheveux sont épars.

Les maisons ont perdu leurs toits,

Les maisons sont devenues rouges.La vermine grouille dans les rues et les places,

et contre les maisons les cervelles ont fait des éclaboussures.

Les eaux sont comme rouges, elles sont comme teintes,

et, quand nous les avons bues,

on buvait de l’eau de salpêtre.

Et nous avons bu, alors, cette eau de salpêtre.Nous avons frappé, alors, les murs de brique,

et notre héritage n’était plus qu’un trou.

Les boucliers ont pu nous protéger,

mais on a voulu en vain peupler la solitude

avec des boucliers.Nous avons mangé le bois coloré du tzompantli,

nous avons mâché le chiendent du natron,

l’argile des briques, de la poussière de crépi,

et de la vermine.Nous avons dévoré ensemble la viande,

quand elle venait d’être posée sur le feu.

Quand la viande était cuite,

ils l’arrachaient de là,

dans le feu même, ils la mangeaient.On fixa notre prix.

On fixa le prix du jeune homme, du prêtre,

de la jeune fille et de l’enfant.Assez ! Le prix d’un homme du peuple

atteignait à peine deux poignées de maïs,

il n’était que de dix galettes de mouche ;

notre prix n’était que de

vingt galettes de chiendent du natron.L’or, le jade, les mantes en coton,

les plumes du quetzal,

tout ce qui est précieux

ne fut compté pour rien. » [2]

Inversement, les illustrations du Lienzo de Tlaxcala, un des rares codex conservés, permettent de montrer la participation de guerriers aztèques à la conquête espagnole du Mexique.

Fig. 2 – Siège de Tenochtitlan, 1521 (Lienzo de Tlaxcala)

Une possibilité parmi d’autres serait de constituer un dossier autour d’une figure importante, à la fois historique et légendaire, de la conquête : la Malinche. Dans un autre billet [6 février 2013], j’avais évoqué le rôle de Pocahontas comme exemple de ces « femmes de l’entre-deux » qu’on retrouve dans ce rôle d’intermédiaire entre conquérants et conquis. La Malinche, Malintzin en nahuatl, Doña Marina selon son nom de baptême, en serait un autre exemple. Donnée aux Espagnols en 1519 par des Mayas, parmi un lot d’esclaves, elle fut d’abord attribuée à Alonso Hernández Puertocarrero, avant de devenir la maîtresse d’Hernán Cortés. Elle servit rapidement d’interprète aux conquérants espagnols, mais joua semble-t-il un rôle plus important comme conseillère de Cortés. Après la mort de ce dernier, elle fut l’épouse d’un autre conquistador, Juan Jaramillo, puis disparut aux alentours de 1529. Un manuel (Belin, 2010) lui consacre explicitement un document, tiré de l’Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne écrite par Bernal Díaz del Castillo, et indique sa présence sur une illustration extraite du Lienzo de Tlaxcala.

Voici, sans les coupes, le portrait dressé par Bernal Díaz del Castillo, avec les attestations de la véracité de son témoignage, qu’on prendra garde cependant de prendre avec une certaine distance critique :

« Avant de nous occuper plus intimement du grand Moctezuma, et des Mexicains, et de Mexico la grande, je veux vous dire ce qui concerne doña Marina ; elle gouverna des pays et commanda à des vassaux dès son enfance. Son père et sa mère étaient en effet seigneurs d’une ville nommée Painala, à laquelle d’autres villages étaient assujettis, environ huit lieues du bourg de Guazacualco. La mort du père l’ayant laissée encore enfant, la mère se remaria avec un autre cacique, fort jeune, et en eut un garçon, sur lequel se porta toute leur affection. Ils convinrent de faire retomber sur lui, après leur mort, les titres de la fille, et, pour qu’il n’y eût point d’obstacle, ils donnèrent la jeune fille, pendant la nuit, à des Indiens de Xicalango, afin qu’on ne la vit plus, et ils répandirent le bruit qu’elle était morte, mettant à profit la mort de la fille d’une de leurs esclaves, qu’on fit passer pour l’héritière. Il résulta que les gens de Xicalango la cédèrent à des habitants de Tabasco, et ceux-ci la donnèrent à Cortès. J’ai connu sa mère et son demi-frère, lorsqu’il était déjà homme et qu’il gouvernait son village conjointement avec sa mère, le second mari étant mort. En se faisant chrétiens, la vieille prit le nom de Marthe et le fils celui de Lazare. Je sais fort bien tout cela, parce que, en l’an quinze cent vingt-trois, après la conquête de Mexico et d’autres provinces, lorsque Christoval de Oli se souleva dans les Higueras, Cortès s’y rendit, en passant par Guazacualco. Presque tous les résidents de ce bourg partirent avec lui (ainsi que je le dirai en son lieu). Comme doña Marina, en toutes les guerres de la Nouvelle-Espagne, fut une excellente femme et une interprète utile, – ce que l’on verra dans la suite –, Cortès la tenait toujours avec lui. Ce fut dans ce voyage qu’elle se maria avec un hidalgo nommé Xaramillo, dans un bourg qu’on appelait Orizaba, en présence de quelques témoins, dont l’un, nommé Aranda, devint résident de Tabasco. Il racontait le mariage d’une façon bien différente du récit de Gomara. Doña Marina était femme de grande valeur ; elle avait un extrême ascendant sur tous les Indiens de la Nouvelle-Espagne. » [3]

Cette présence de la Malinche est bien attestée par les textes aztèques, ainsi dans l’Histoire de Tlaxcala :

« Et, lorsque les messagers et espions de Moctezuma arrivèrent, ils purent vérifier qu’il s’agissait d’hommes, parce qu’ils mangeaient, buvaient et aspiraient à des satisfactions humaines. Ils ramenèrent une épée, une arbalète et une nouvelle encore plus étonnante, qui était la présence d’une femme, belle comme une déesse, car elle parlait la langue mexicaine et celle des dieux, ce qui permettait de savoir ce que voulaient ces gens ; son nom était Malintzin puis, après son baptême, on l’appela Marina. » [4]

Fig. 3 – Ensemble de quatre illustrations montrant l’omniprésence de La Malinche auprès d’Hernán Cortés (Lienzo de Tlaxcala, fin 16e siècle)

De façon nettement plus anecdotique, pour les élèves qui connaissent, signalons que La Malinche a inspiré un personnage des Mystérieuses Cités d’or (Taiyō no ko esteban, « Esteban, enfant du Soleil »), l’un des premiers mangas à avoir connu un succès important,. Ce feuilleton télévisé franco-japonais diffusé pour la première fois en 1982-1983 au Japon et en France, est une réécriture du roman de Scott O’Dell, La Route de l’or (The King’s Fifth, 1966) et retrace l’histoire d’un orphelin parti dans le Nouveau Monde à la recherche de légendaires cités d’or, suivi par des conquistadores avides de richesses. Deux personnages sont inspirés, librement, de l’histoire : le gouverneur Pizarro et Marinché, femme amérindienne peu scrupuleuse, prête à s’associer aux Espagnols et à trahir son peuple pour s’enrichir.

Fig. 4 – Marinche, dans Les Cités d’or

À travers la Maninche, occasion, au passage, de réintroduire les femmes dans l’histoire, il serait possible d’esquisser la complexité d’une conquête qui ne se réduit pas au simple choc de deux mondes.

Un regard global

Si le cœur de l’histoire globale est l’étude de la mondialisation comme processus de mise en interconnexion des différentes parties du globe, il est effectivement difficile d’échapper à un certain européocentrisme dans la mesure où ce sont bien les Européens qui à partir du 15e désenclavent une humanité jusqu’alors parcellisée, même si des dynamiques d’intégration, qu’on pourra qualifier de pré-mondialisations, sont à l’œuvre avant et portées par d’autres sociétés. La nouveauté ici est l’émergence d’un espace global qui n’est plus seulement spéculatif, mais bien une réalité tangible sur laquelle les puissances européennes peuvent dès lors projeter leurs ambitions impérialistes.

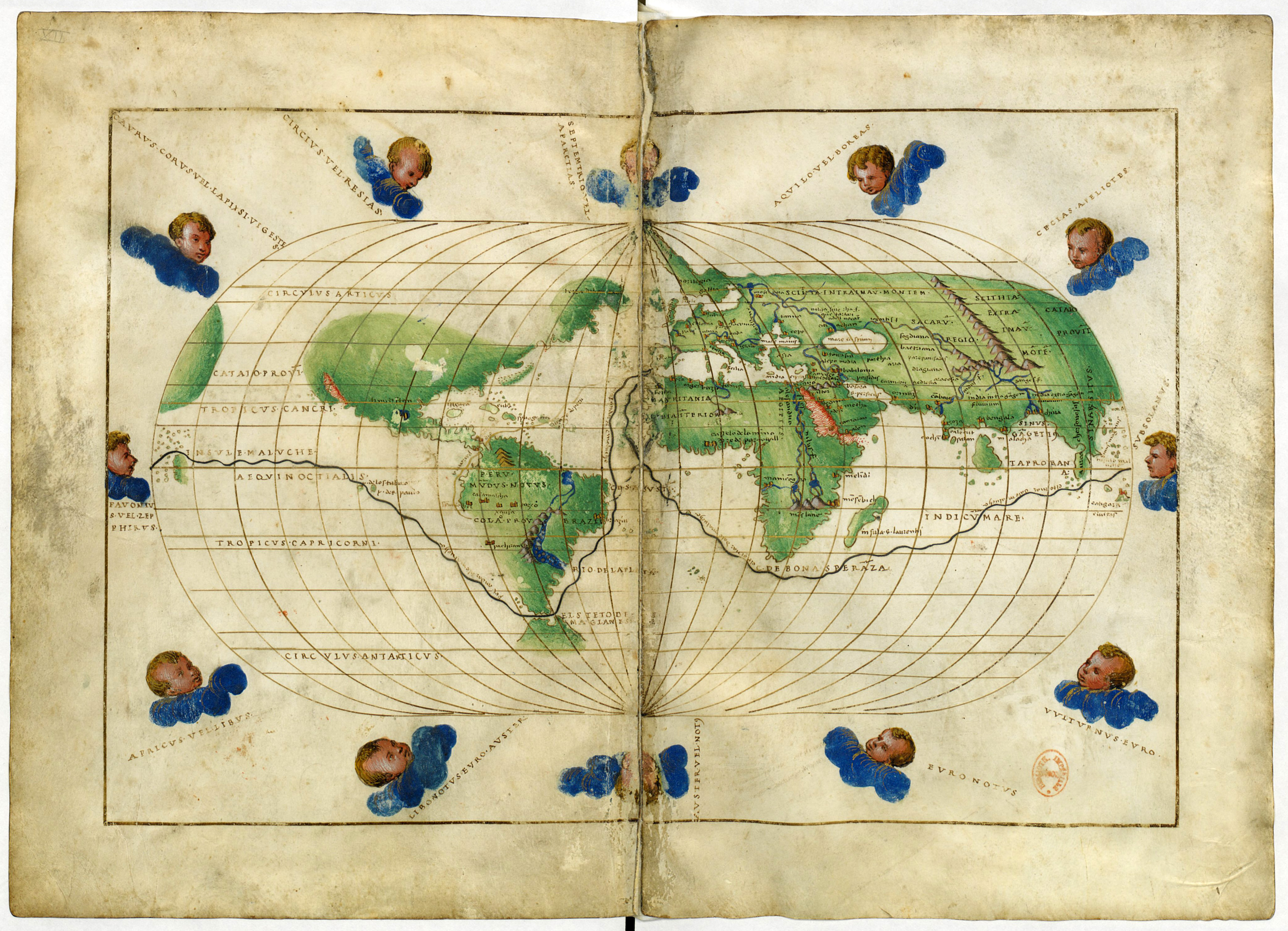

Dans les manuels scolaires, cet aspect est abordé par l’intermédiaire de la cartographie. En effet, les cartes produites à partir du 16e siècle révèlent à elles seules l’essor considérable des connaissances géographiques européennes du globe terrestre. Pour compléter, et en accord avec les programmes qui appellent à se focaliser sur « un navigateur européen et ses voyages de découverte », les manuels consacrent souvent une double page à la circumnavigation initiée par Magellan et achevée par El Cano.

Fig. 5 – Le planisphère d’Agnese Battista (1543) permet à la fois de montrer l’étendue nouvelle des connaissances géographiques européennes et la première circumnavigation (BnF)

Mais on pourrait regretter que le partage du Monde opéré par le traité de Tordesillas en 1494 et complété par celui de Saragosse en 1529 soit limité à deux lignes sur un planisphère sans autre forme d’explication. Il est vrai que les textes eux-mêmes sont assez arides et ne fournissent pas vraiment matière à un document accessible aux élèves…

Voici le premier paragraphe du traité de Tordesillas :

« 1. Et aussitôt lesdits procureurs desdits seigneurs roi et reine de Castille, de Léon, d’Aragon, de Sicile, de Grenade, etc., et dudit seigneur roi de Portugal et des Algarves, etc., ont dit qu’autant qu’il existe entre lesdits seigneurs, leurs constituants, un différend sur ce qui appartient à chacune des deux parties de l’espace qui reste à découvrir jusqu’à cejourd’hui, jour de la présente capitulation, dans la mer Océane ; attendu que, pour le bien de la paix et de la concorde, et pour la conservation de l’amitié qui lie ledit seigneur roi de Portugal aux seigneurs roi et reine de Castille et d’Aragon, il plaît à LL. AA., et que lesdits procureurs, en leur nom et en vertu de leurs pouvoirs, ont accordé et consenti qu’il se fasse et se tire par ladite mer Océane une ligne droite de pôle à pôle, c’est-à-dire du pôle arctique au pôle antarctique, ce qui est du nord au sud, laquelle ligne devant se tirer et se tirant droite, comme il a été dit, à 370 lieues des îles du Cap-Vert, vers le couchant, par degrés ou d’autre manière, comme on pourra le faire pour le mieux et le plus promptement, de façon qu’il n’y ait pas plus de lieues, et que tout ce qui a été découvert jusqu’à présent et se découvrirait à l’avenir par ledit seigneur roi de Portugal et ses vaisseaux, soit îles ou terre ferme, depuis ladite ligne tirée dans la forme susdite, allant par ladite partie du levant, en dedans de ladite ligne du côté du levant, du nord ou du sud, pourvu qu’on ne passe pas ladite ligne, que tout cela soit et appartienne audit seigneur roi de Portugal et à ses successeurs pour à tout jamais, et que tout le reste, tant îles que terre ferme, trouvés ou à trouver, découverts et à découvrir par lesdits seigneurs roi et reine de Castille et d’Aragon, etc., et par leurs vaisseaux, depuis ladite ligne tirée en la forme susdite, allant par ladite partie du couchant et après avoir passé ladite ligne vers le couchant, le nord et le sud, soit et appartienne auxdits seigneurs roi et reine de Castille et de Léon et à leurs successeurs à tout jamais. » [5]

Ce texte, pourtant, est très important en dessinant ce que Carl Schmitt considère comme la première « ligne globale ».

« Elles découlaient d’un certain mode de pensée que je qualifierais de pensée par lignes globales. C’est là un mode de pensée qui représente une étape bien définie dans le développement historique de la conscience humaine de l’espace et qui apparaît immédiatement avec la découverte d’un “Nouveau Monde” et avec le début des “Temps modernes”. Il continua de progresser au rythme des cartes géographiques et des globes terrestres. Le qualificatif global désigne à la fois le caractère planétaire de ce mode de pensée qui embrasse toute la terre, et son caractère plan et superficiel qui repose sur l’équivalence entre surface terrestre et surface maritime. » [6]

La difficulté à calculer les longitudes a retardé le tracé de ces lignes sur les planisphères. C’est chose faite en 1573 sur la carte de Domingos Teixeira. À noter, la projection n’est pas centrée sur l’Europe mais sur la ligne issue du traité de Tordesillas, celle du traité de Saragosse étant dédoublée, à gauche et à droite de la carte. Ceci a pour effet de bien montrer le découpage du Monde à parts égales entre Espagnols et Portugais, dont les blasons respectifs ornent les terres conquises.

Fig. 6 – Planisphère de Domingos Teixeira, 1573 (BnF)

Si on quitte l’espace pour le temps, l’auteur du corrigé proposé rappelle que le chrononyme de « Grandes découvertes » a été inventé au 19e par Alexandre de Humboldt – ou du moins fixé par celui-ci –, en insistant cependant sur le fait que la notion de « découvertes » est déjà présente dans la littérature de l’époque. Sur ce point, un des ouvrages les plus intéressants, car précurseur dans la mise en place d’un récit européen, est celui d’Antonio Galvão, publié en 1563 à Lisbonne. Sanjay Subrahmanyam [2007] a déjà attiré l’attention sur l’originalité de cet auteur, qui, contrairement à Fernão Lopes de Castanheda, João de Barros, Francisco López de Gómara, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, a proposé une synthèse des découvertes réalisées par les Portugais et les Espagnols au lieu de ne traiter qu’un seul de ces empires ; mais deux autres points, à mon sens, mériteraient d’être mis en valeur.

Tout d’abord, la construction même de l’ouvrage est intéressante car Galvão distingue deux temps dans l’histoire des découvertes. La première partie de l’ouvrage se termine sur l’expédition de Gonçalo de Soussa au Kongo, en 1490, qui aboutit à la conversion du roi et à son ralliement à la couronne portugaise ; et la deuxième partie commence immédiatement en 1492 avec le départ de Christophe Colomb. On voit ainsi que dès cette époque, la « découverte de l’Amérique » constitue un moment axial. En cela, Galvão n’est pas unique et participe au grand récit de la modernité qui se construit progressivement à partir du 16e siècle.

Ensuite, Galvão construit sur une problématique qu’on retrouve jusqu’au 20e siècle et qui occupe une place majeure dans la conscience qui accompagne le processus de mondialisation. Le Monde est un espace fini, avons-nous fini de le découvrir ? Deux passages résument la réflexion de Galvão et sont accessibles aux élèves.

En introduction, il rappelle l’interrogation de son temps, marquée par les deux mythes bibliques de la dispersion des fils de Noé et de la confusion des langues consécutive à l’érection de la tour de Babel. La découverte d’humanités distantes et jusque-là inconnues pose la question de la diffusion de ces hommes et donc d’une pré-découverte du Monde :

« Certains disent que le monde a déjà été découvert & pourraient alléguer, pour cette raison, qu’il a donc été colonisé ainsi, qu’il peut être fréquenté & navigué ; et que la plupart des hommes d’autrefois avaient des vies plus longues, des lois et des langues presque toutes unes. D’autres diraient le contraire, affirmant que la Terre ne peut pas être toute connue & que les gens ne peuvent pas communiquer les uns avec les autres parce que cela aurait été perdu autrefois à cause de la malice & l’absence de justice des habitants de la Terre. » [7]

Après avoir retracé l’histoire des découvertes depuis le Déluge, dont il reconnaît que les différents auteurs ne s’entendent pas sur sa datation, Galvão conclut ainsi :

« Ce que j’ai obtenu de ceci, c’est la rotondité de trois cent soixante degrés, selon sa géométrie. Pour un degré, les anciens ont donné dix-sept lieues et demie, ce qui fait six mille trois cents lieues. Les modernes font le degré en 16 et deux tiers, ce qui les amène à six mille lieues. Toutefois, je tiens qu’il est large de dix-sept, ce qui fait le circuit de la terre à six mille deux cents lieues. Quoi qu’il en soit, elle a toute été découverte & naviguée d’Est en Ouest, presque par où le Soleil marche, mais du Sud au Nord il y a une grande différence, parce que vers le Nord il n’a pas été découvert plus de soixante-dix-sept ou soixante-dix-huit degrés, ce qui fait treize cents & quelques lieues. Et du Sud jusqu’à neuf cents lieues, au détroit par où Magellan est passé, ont été découverts cinquante-deux ou cinquante-trois degrés. Tout ensemble, cela fait la somme de deux mille deux cents lieues. Celles-ci soustraites des six mille deux cents, il reste à découvrir quatre mille lieues. » [8]

On pourrait s’en tenir là. Quid alors du décentrement promis dans l’histoire globale ? Trois ouvrages de Serge Gruzinski apportent matière à enseignement

1) Dans Les Quatre parties du monde [2004, cf. la relecture de Philippe Norel, 20 mars 2014], nombre de lecteurs ont pu être séduits par les magnifiques illustrations constituées par les paravents japonais. Je renverrai ici à un précédent billet consacré à Matteo Ricci et à la diffusion d’une géographie globale [billet du 27 juin 2012]. Mais cela ne rentre pas dans le cadre du programme de seconde.

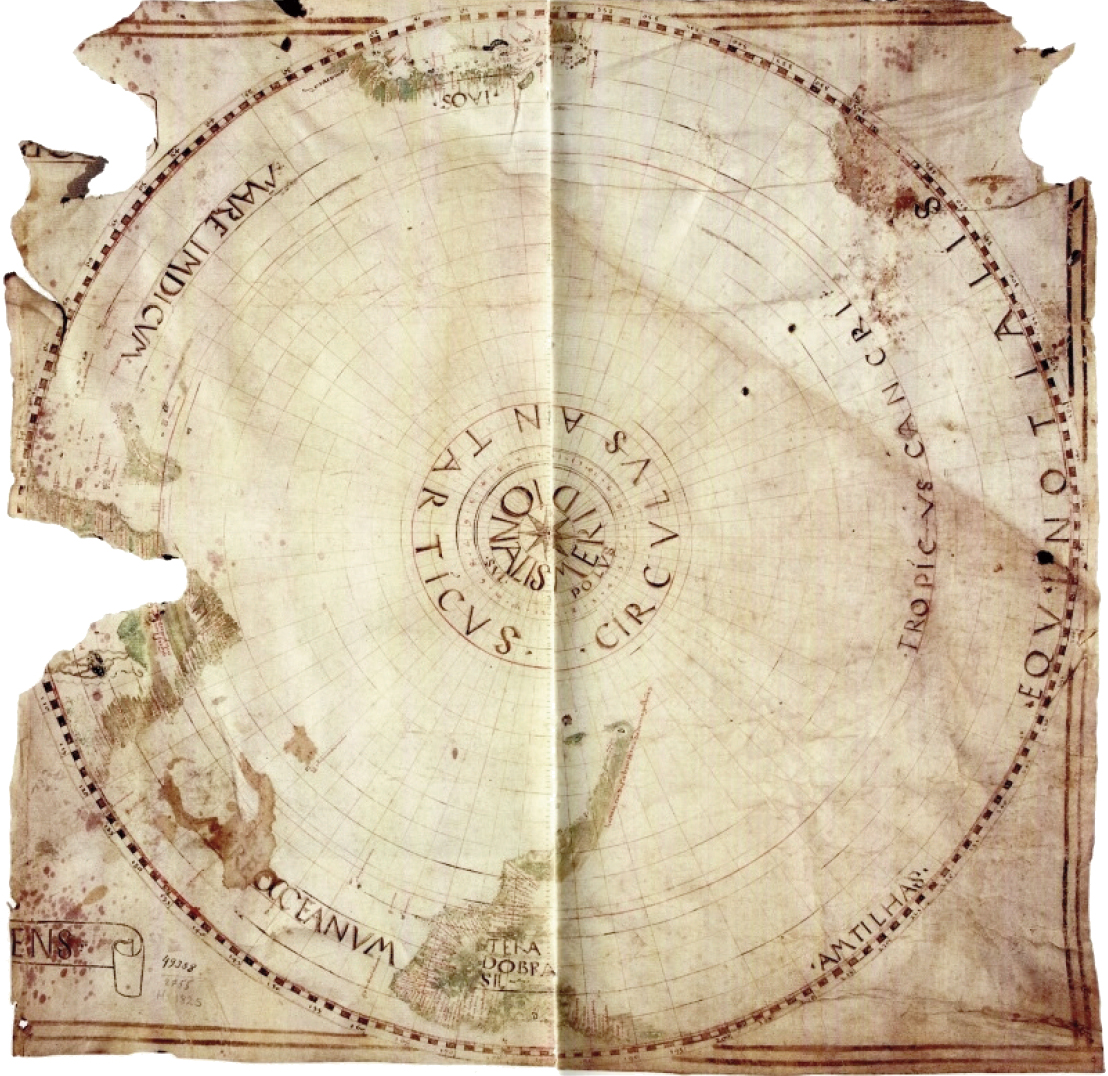

2) Dans Quelle heure est-il là-bas ? [2008], Gruzinski attirait l’attention sur les préoccupations ottomanes face à ces nouvelles découvertes réalisées par les Espagnols, comme l’avait déjà fait avant lui Thomas Goodrich en 1990 dans son étude du Tarih-i Hind-i Gharbi, The Ottoman Turks and the New World. Je m’en suis inspiré pour proposer cette année à mes élèves un document-mystère afin d’entamer précisément ce chapitre du programme de seconde. J’ai distribué à chacun le document suivant, à eux ensuite, en une petite demi-heure, d’essayer de comprendre de quoi il s’agit.

Fig. 7 – Carte attribuée à Jorge Reinel, ca. 1519 (Bibliothèque du Palais de Topkapi, Istanbul)

Cette carte, récemment étudiée par Dejanirah Couto [2013], ne constitue en réalité que la moitié du document originel, puisqu’il s’agit ici d’une représentation de l’hémisphère Sud. Il faudrait donc imaginer son pendant à gauche. L’auteur de cette carte est probablement Jorge Reinel et aurait été réalisée aux alentours de 1519. Comment expliquer sa présence dans la bibliothèque du Palais de Topkapi ? Il semblerait que cette carte, embarquée sur l’un des bateaux de la flotte de Magellan, aurait fait le tour du globe avant d’être donnée/vendue aux Ottomans. Le petit nombre de survivants réduit d’autant celui des suspects possibles. À suivre Dejanirah Couto, il s’agirait du navigateur italien Antonio Piegafetta, par ailleurs auteur du récit de cette première circumnavigation. Qu’importe, au final, qu’un halo de mystère demeure, l’important pour les élèves est de les confronter à l’enquête avec cette carte qui non seulement représente parfaitement la rotondité de la Terre, avec une double projection polaire, mais qui en outre a fait le tour du Monde avant d’être vendue à une puissance concurrente et en l’occurrence menacée par les nouveaux circuits commerciaux que ces découvertes vont pouvoir mettre en place.

3) Dans L’Aigle et le Dragon, Gruzinski compare, de façon originale [cf. le CR de Laurent Testot, 19 janvier 2012], l’entreprise portugaise en Chine à la conquête espagnole du Mexique. Cette « synchronie planétaire » pourrait donner lieu à activité pédagogique, mais ceci est une autre histoire, sur laquelle je reviendrai ultérieurement…

Bibliographie

Récits aztèques de la conquête, textes choisis et présentés par Georges Baudot et Tzvetan Todorov, Paris, Seuil, 1983.

Dejanirah Couto, 2013, « Autour du globe ? La carte Hazine n° 1825 de la bibliothèque du Palais de Tokapi, Istanbul », CFC, N° 216, pp. 119-134 [en ligne].

Antonio Galvano, 1862 (1ère éd. 1601), The Discoveries of the World, from their first original unto the year of our Lord 1555, trad. par Richard Hakluyt, rééd. avec le texte portugais par le vice-amiral C.B. Bethune, Londres, The Hakluyt Society.

Thomas D. Goodrich, 1990, The Ottoman Turks and the New World: A Study of Tarih-i Hind-i Ḡarbi and Sixteenth-century Ottoman Americana, Wiesbaden, O. Harrassowitz.

Serge Gruzinski, L’Amérique de la Conquête peinte par les Indiens du Mexique, Paris, Unesco/Flammarion, 1991

Serge Gruzinski, 2004, Les Quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris, La Martinière.

Serge Gruzinski, 2008, Quelle heure est-il là-bas ? Amérique et islam à l’orée des temps modernes, Paris, Seuil.

Serge Gruzinski, 2012, L’Aigle et le Dragon. Démesure européenne et mondialisation au XVIe siècle, Paris, Fayard.

Marshall Sahlins, 1989 [1985, éd. orig.], Des Îles dans l’histoire, trad. de l’anglais, Paris, EHESS/Gallimard/Le Seuil.

Sanjay Subrahmanyam, 2007, « Holding the World in Balance: The Connected Histories of the Iberian Overseas Empires, 1500-1640 », The American Historical Review, Vol. 112, N° 5, pp. 1359-1385.

Tzvetan Todorov, 1982, La Conquête de l’Amérique : La Question de l’autre, Paris, Le Seuil.

Notes

[1] Récits aztèques de la conquête, textes choisis et présentés par Georges Baudot et Tzvetan Todorov, Paris, Seuil, 1983, p. 71.

[2] Récits aztèques de la conquête, textes choisis et présentés par Georges Baudot et Tzvetan Todorov, Paris, Seuil, 1983, p. 160.

[3] Bernal Díaz del Castillo, Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne, trad. de l’espagnol par D. Jourdanet, Paris, 1877, pp. 82-83.

[4] Récits aztèques de la conquête, textes choisis et présentés par Georges Baudot et Tzvetan Todorov, Paris, Seuil, 1983, p. 200.

[5] Christophe Koch et Friedrich Schoell, 1837, Histoire abrégée des traités de paix entre les puissances de l’Europe depuis la paix de Westphalie, Ouvrage entièrement refondu, augm. et continué jusqu’au Congrès de Vienne et aux traités de Paris de 1815, Bruxelles, Meline, Cans et Cie, p. 409.

[6] Carl Schmitt, 2001 (éd. orig. 1950), Le Nomos de la terre dans le droit des gens du jus publicum europaeum, trad. de l’allemand par L. Deroche-Gurcel, révisé, présenté et annoté par Peter Haggenmacher, Paris, Puf, p. 89.

[7] Antonio Galvano, 1862 (1ère éd. 1601), The Discoveries of the World, from their first original unto the year of our Lord 1555, trad. par Richard Hakluyt, rééd. avec le texte portugais par le vice-amiral C.B. Bethune, Londres, The Hakluyt Society, p. 18.

[8] Ibid., p. 241.