Il y a quelques années, dans Je suis noir et je n’aime pas le manioc, Gaston Kelman se livrait à une déconstruction des préjugés racistes ; cependant, on pourrait, par facétie, l’interpeler : le manioc est-il bien une plante africaine ?

Pour l’abbé Raynal, au 18e siècle, la réponse ne faisait, semble-t-il, aucun doute : OUI.

« Le présent le plus précieux que les îles aient reçu de l’Afrique, c’est le manioc. La plupart des historiens l’ont regardé comme une plante originaire d’Amérique. On ne voit pas trop sur quel fondement est appuyée cette opinion, quoiqu’assez généralement reçue. Mais la vérité en fût-elle démontrée, que les Antillais n’en tiendraient pas moins le manioc des Européens qui l’y ont transporté avec les Africains qui s’en nourrissaient. Avant nos invasions, la communication du continent de l’Amérique avec ces îles était si peu de chose, qu’une production de la terre ferme pouvait être ignorée dans l’archipel des Antilles. Ce qu’il y a de certain, c’est que les sauvages qui offrirent à nos premiers navigateurs des bananes, des ignames, des patates, ne leur présentèrent point de manioc ; c’est que les Caraïbes concentrés à la Dominique et à Saint-Domingue l’ont reçu de nous ; c’est que le caractère des sauvages ne les rendait pas propres à une culture si suivie ; c’est que cette sorte de culture exige des champs très découverts, et que dans les forêts dont ces îles sont couvertes on ne trouve pas des intervalles défrichés qui eussent plus de vingt-cinq toises en carré. Enfin, ce qu’il y a de certain, c’est qu’on ne voit l’usage du manioc établi qu’après l’arrivée des Noirs ; et que de temps immémorial il forme la nourriture principale d’une grande partie de l’Afrique. »[1]

Pourtant, même s’il a fallu le développement de la géographie des plantes au début du 19e siècle pour qu’une réponse commence à être scientifiquement établie (Brown, 1818 ; Moreau de Jonnès, 1824 ; de Candolle, 1855), le fait que le manioc provienne d’Amérique est bien attesté dès le 17e siècle.

L’anecdote est connue. En 1593, le navigateur anglais Richard Hawkins (1562-1622) raconte comment il prit en chasse un navire portugais qui « faisait route vers l’Angola pour faire cargaison de nègres à destination de la rivière de La Plata » :

« Le chargement de ce navire était de la farine de cassavi, que les Portugais appellent Farina de Paw [farinha de pão]. Elle sert de marchandise en Angola, de nourriture pour les Portugais sur les navires, et pour les nègres lors de leur transport vers la rivière de Plata. Cette farine est faite d’une certaine racine que les Indiens appellent yuca, qui ressemble à des pommes de terre. Il y en a de deux sortes : l’une bonne et douce à manger (soit rôtie soit bouillie) comme les patates, et l’autre dont est fait leur pain, appelé cassavi. » [2]

Figure 1. L’Atlantique Sud au 16e siècle, une Méditerranée portugaise (carte portugaise, 1550, BNF)

Plus intéressant est le texte de l’humaniste d’Amsterdam Olfert Dapper (ca.1635-1689) dans sa Description de l’Afrique (parue en flamand en 1668 et en français en 1686) :

« Dans l’île de Massander et sur les bords du Bengo et du Danda, on trouve une plante que les Nègres d’Angole nomment Mandihoca, plusieurs insulaires de l’Amérique Yuca et les Mexicains Quauhcamotli. On moud la racine et on en fait du pain. II n’y a point d’endroit dans tout Angole qui rapporte autant de Mandihoca que les bords du fleuve Bengo, soit à cause de la fertilité du terroir, soit parce que la proximité de Lovando S. Paulo, donnant occasion de la débiter, fait qu’on la cultive avec plus de soin. II y a plusieurs sortes de Mandihoca, particulièrement dans le Brésil, et quoiqu’elles se ressemblent fort, les connaisseurs en savent pourtant bien remarquer la différence. Les feuilles de cette plante ressemblent à celles du noyer, et ont plusieurs filaments, elles sont vertes et pendent cinq ensemble à un rameau. La tige a dix ou douze pieds de hauteur dans l’Afrique, mais dans le Brésil elle ne passe guère la grandeur d’un homme. Ce tronc se divise en plusieurs branches dont le bois est souple comme de l’osier, et n’est bon qu’à brûler aussi peu que la semence qui est comme celle du Palma-Christi. La racine qui est ce qu’on mange, ressemble à nos pastenades et est pleine d’un suc blanc et épais comme le lait.

La culture du Mandihoca se fait de cette manière, on remue, on brise la terre, et on en fait de petits monceaux, comme ceux sous lesquels les taupes se cachent. On coupe en suite des bouts des rameaux du Mandihoca d’un pied de long et d’un doigt d’épais, et on les plante trois ou quatre sur un monceau, penchés l’un contre l’autre, en sorte qu’ils soient quatre doigts hors de terre. Ces petits bâtons jettent en peu de temps de si profondes racines, que dans neuf ou dix mois, ou en un an tout au plus, ils deviennent des arbres de dix ou douze pieds de hauteur qui poussent diverses branches, et dont le tronc est de l’épaisseur de la cuisse. Et afin que les racines grossissent d’autant plus et attirent tout le suc de la terre, on a soin d’en arracher les méchantes herbes deux fois l’année. Quand on juge que la racine est mûre, on coupe l’arbre ras terre, et on l’arrache. Mais avant que de brûler le bois, on en sépare les rejetons par lesquels on provigne le Mandihoca. On ôte à la racine son écorce avant qu’on la réduise en farine. On a pour cela une meule de la grandeur d’une petite roue de chariot, et d’un empan de largeur, couverte de cuivre et parsemée de petites pointes comme une râpe ou une lime. Un esclave fait tourner la meule sur son pivot et un autre applique une racine contre la lime et la farine tombe dans un coffre de bois qui est au dessous. II y a toujours là de petits garçons qui fournissent des racines à râper celui qui les tient contre la roue, et d’autres esclaves qui mettent les râpées de la huche dans un grand chaudron de cuivre pour les faire sécher au feu. On a des maisons de cent pieds de long et de trente ou quarante pieds de large et même plus, qui sont destinées à ce travail. Les chaudrons sont enchâssés le long des murailles, en forme de fourneau, il y en a d’ordinaire dix de chaque côté : les meules sont au milieu, chaque maison en a trois qu’on peut transporter de côté et d’autre. On peut faire du Mandihoca presque autant qu’on veut, pourvu qu’on ait force esclaves, car il en faut beaucoup, et un paysan qui a une maison de vint fourneaux, a besoin de 50 ou 60 personnes, soit pour planter, émonder et couper les arbres, soit pour râper et sécher les racines. II est vrai qu’au travail qui se fait dans la maison, on emploie de vieux esclaves, qu’on ne saurait vendre et qui ne sont bons à autre chose, et même des petits enfants. Le prix ordinaire d’une mesure de farine de 64 livres 1 est de deux à trois cents deniers. »[3]

Le premier élément à souligner est la connaissance certaine de l’auteur ; celui-ci donne trois noms au manioc :

1) mandihoca, qui est le terme portugais dérivé du tupi, langue parlée par les tribus vivant sur les côtes du Brésil au moment de l’arrivée des Européens, et qui a donné notre manioc ;

2) yuca, qui est emprunté au taino, langue des grandes Antilles apparentée à l’arawak ;

3) et qauahcamotli, qui est le nom en nahuatl.

La double zone de contact apparaît ainsi nettement : au Nord, l’espace méso-américain (Caraïbes et Mexique) ; au Sud, le Brésil – ce qui révèle l’extension assez large de cette plante. On pourrait cependant s’étonner que Dapper ne mentionne pas un quatrième terme, pourtant peut-être le plus répandu et présent par exemple dans le texte de Hawkins cité précédemment : celui de cassave, qui désigne le pain de manioc. Lui aussi emprunté au taino, il apparaît dès 1492 lors du premier voyage de Christophe Colomb. Très vite, les Espagnols se rendirent compte des qualités de conservation du pan de cazabi (Oviedo, Livre VII, chapitre 2) et l’utilisèrent comme ration de marine .

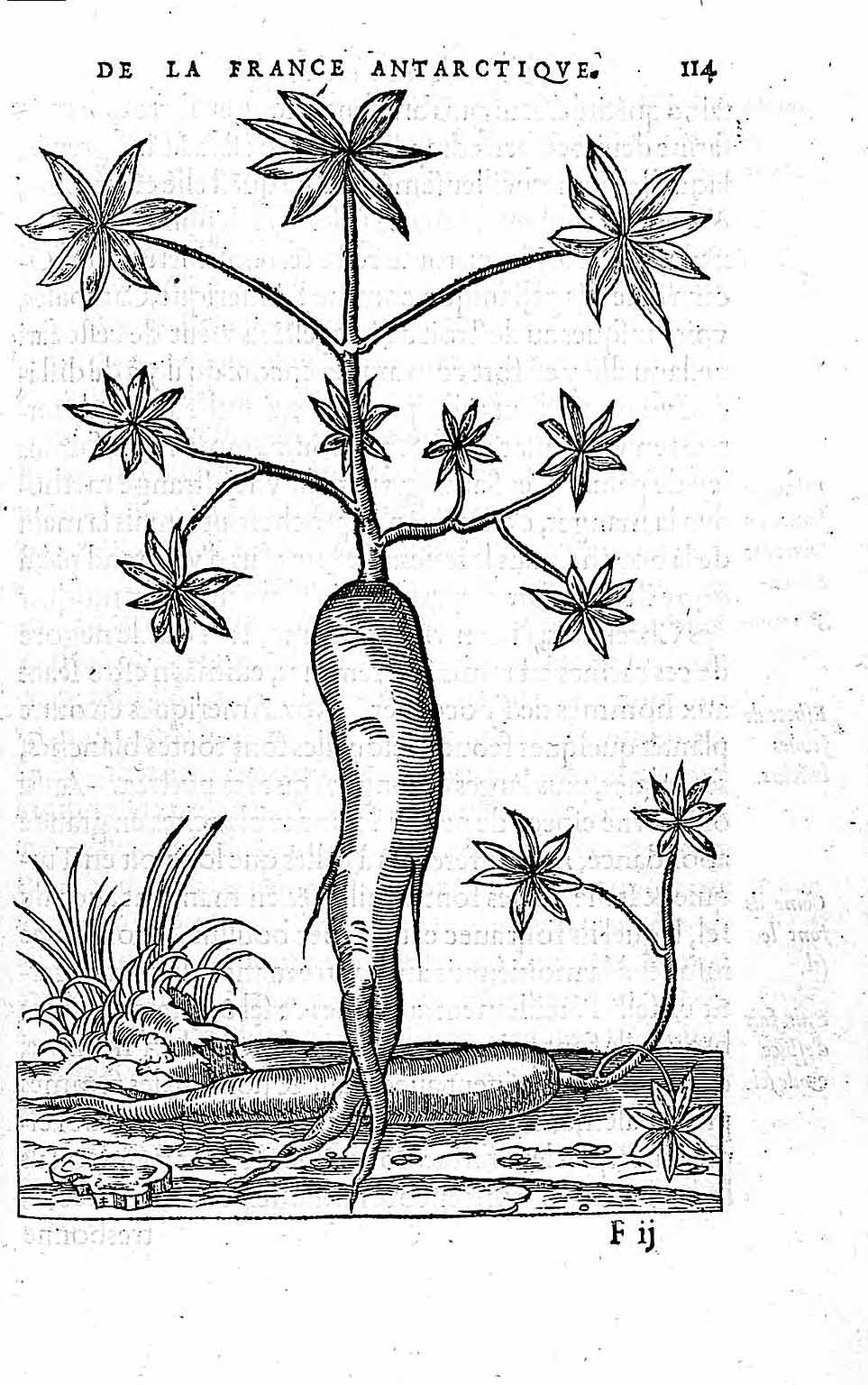

En ce qui concerne la culture et l’usage du manioc au Brésil, d’où s’est sans doute faite la transplantation en Afrique orientale, on citera la description du « manihot » par André Thévet (1516-1590) dans les Singularités de la France antarctique, paru en 1558, à la suite de son voyage au Brésil en 1555-1556.

Figure 2. Racine de manihot (Thévet, 1558, BNF)

Par ailleurs, le texte d’Olfert Dapper nous renseigne sur ce qui fut probablement la première implantation du manioc en Afrique de l’Est par les Portugais. Ceux-ci s’étaient installés le long du littoral atlantique à partir des années 1480 et fondèrent São Paulo da Assunção de Loanda en 1576. Selon Dapper, c’est véritablement cette ville, port important de la traite négrière, qui polarise le marché régional du manioc. Au-delà, il mentionne la culture du manioc dans les îles de Saõ Tomé et Principe, ainsi qu’au Bénin actuel, ce qui dessine un ensemble de points épars dans le golfe de Guinée et montre un début de diffusion.

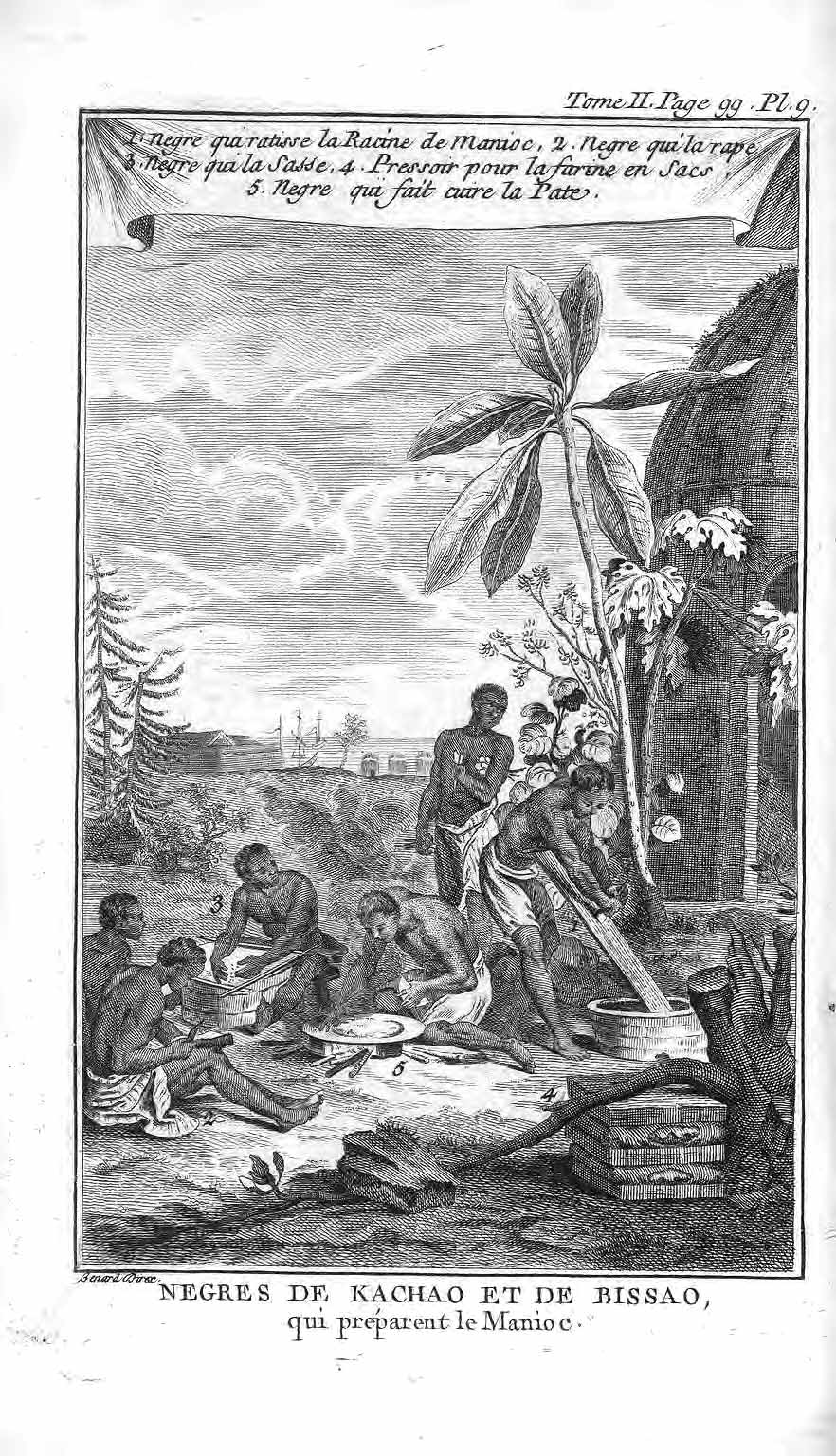

C’est ainsi qu’assez rapidement, entre la fin du 16e siècle et le début du 18e, le manioc fut perçu comme une plante d’Afrique noire, ainsi que l’affirma fermement l’abbé Raynal et comme on peut le voir par exemple sur cette illustration tirée de l’Abrégé de l’histoire générale des voyages.

Figure 3. Nègres préparant le manioc (1780, BNF)

Pour prolonger cette histoire de la diffusion du manioc, je terminerai en évoquant la transposition de cette plante dans l’île de La Réunion, alors île Bourbon, dans les années 1730, à l’instigation du gouverneur de La Bourdonnais :

« L’agriculture n’était pas moins négligée dans les îles et la paresse des habitants profitait d’aucun des avantages du terrain. Le sieur de la Bourdonnais les a tirés de cet état d’indolence, et leur a fait cultiver tous les grains nécessaires pour la subsistance des deux îles afin de prévenir les disettes qui étaient si fréquentes, qu’il n’y avait presque pas d’année où les habitants ne fussent réduits à se disperser dans les bois, pour y chercher à vivre de chasse et de mauvaises racines. Aujourd’hui ces îles ont amplement de quoi fournir à la nourriture des habitants, surtout depuis que le sieur de la Bourdonnais y a introduit la culture du Manioc qu’il apporta du Brésil ; et en cela il croit pouvoir dire qu’il a rendu un service essentiel aux colonies, mais ce n’a pas été sans beaucoup de peines.

En effet, le peuple étant aux îles le même qu’il est partout ailleurs, le sieur de la Bourdonnais fut obligé d’employer l’autorité, pour le forcer à cultiver cette plante, qui, dans un temps de disette, devait lui procurer une ressource infaillible. Il fallut des ordonnances pour assujettir l’habitant à planter 500 pieds de manioc par tête d’esclavage ; encore, la plupart ridiculement attachés à leurs anciennes coutumes, et raidis contre l’autorité, faisaient-ils leur possible pour décréditer l’usage de cette plante. Il y en avait même quelques-uns, qui en détruisaient les plantations, en les arrosant clandestinement avec de l’eau bouillante. Aujourd’hui revenus de leurs préjugés, ils éprouvent et reconnaissent tous l’utilité infinie du manioc, qui met pour toujours les îles à l’abri de la famine. Quand les ouragans, qui y font fréquents, ont détruit leurs moissons, ou quand elles ont été ravagées par les sauterelles, comme cela arrive souvent, ils trouvent dans le manioc de quoi réparer ces malheurs. »[4]

On a beaucoup écrit sur la canne à sucre, sur le café, sur ces nouveaux produits destinés à la consommation des Européens, c’est l’histoire globale des riches, il y aurait sans doute une alter-histoire globale à écrire, celle de ces produits de fond de cale, comme le manioc. Pourtant, il ne s’agit pas d’opposer les uns aux autres. Le sucre et le manioc sont les deux faces d’une même mondialisation, celle fondée sur la traite négrière. Avec l’un comme avec l’autre, on reste dans la zone des « tristes tropiques ».

Bibliographie

Brown R., 1818, « Observations, Systematical and Geographical, on Professor Christian Smith’s Collection of Plants from the Vicinity of the River Congo », Appendice V in Narrative of an Expedition to Explore the River Zaire, usually called the Congo, John Murray, Londres, pp. 420-485.

de Candolle A., 1855, Géographie botanique raisonnée, Paris, Victor Masson, deux volumes.

Dapper O., 1686, Description de l’Afrique, Amsterdam, chez Wolfgang, Waesberge, Boom et van Someren, trad. du flamand (éd. originale 1668).

Hawkins R., 1847, The Observations of Sir Richard Hawkins in his Voyage to the South Sea in the Year 1593, Londres, Haklyut Society (réimpression de l’éd. de 1622),

Jones W.O., 1959, Manioc in Africa, Stanford, Food Research Institute, Stanford University Press.

Kelman G., Je suis noir et je n’aime pas le manioc, Max Milo.

de La Harpe J.-F., 1780, Abrégé de l’histoire générale des voyages, Paris, Hôtel de Thou, vingt-et-un volumes.

Raynal G.T.F., 1773, Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, Amsterdam, six volumes.

Thévet A., 1558, Singularitez de la France antarctique, autrement nommée Amérique, & de plusieurs terres & îles découvertes de notre temps, Anvers, Chrisophe Plantin.

[1] abbé Raynal, 1773, Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, Amsterdam, Vol. 1, pp. 258-259.

[2] Richard Hawkins, 1847, The Observations of Sir Richard Hawkins in his Voyage to the South Sea in the Year 1593, Londres, Haklyut Society (réimpression de l’éd. de 1622), p. 95.

[3] Olfert Dapper, 1686, Description de l’Afrique, Amsterdam, chez Wolfgang, Waesberge, Boom et van Someren, trad. du flamand (éd. originale 1668), pp. 364-365.

[4]1751, Mémoire pour le sieur de La Bourdonnais, Paris, Delaguette, Vol. 1., pp. 18-19.

Un extrait de cet article aurait été le bienvenu pour compléter le panorama de dernière parution la revue Pratiques (n°56) : L’alimentation entre info et intox.

De la préhistoire (voir l’article D. Stordeur : De très vieux condiments) à nos assiettes de 2012, il manquait le lien intercontinental dessiné par les navigateurs du XVIe siècle, et évoqué ici par un géohistorien de talent

Lucien Farhi

Responsable du site Web de la revue « Pratiques, les cahiers de la médecine utopique ».