Début de l’article

2) L’échange colombien et les nouvelles routes commerciales, du 16e siècle au début du 19e siècle

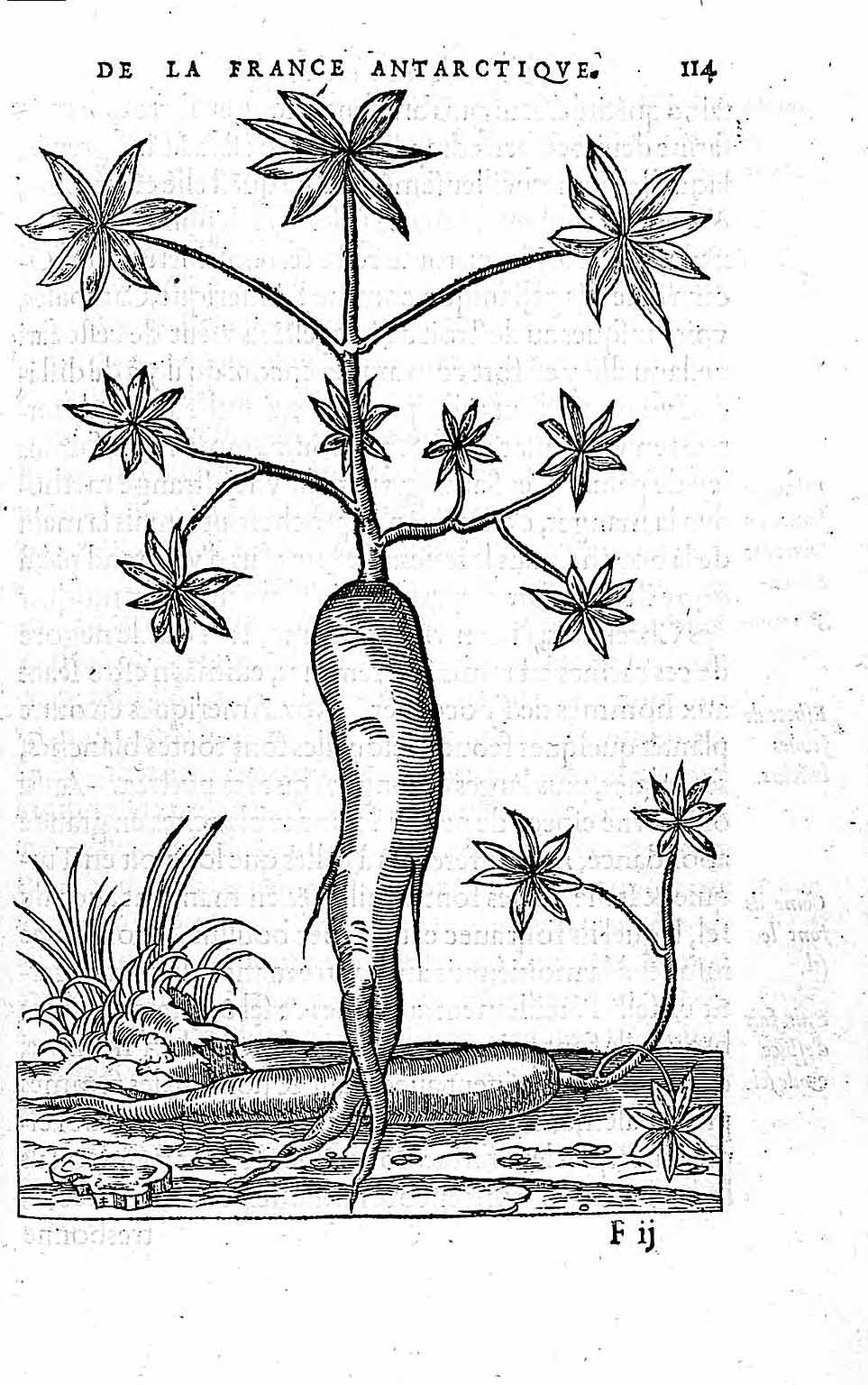

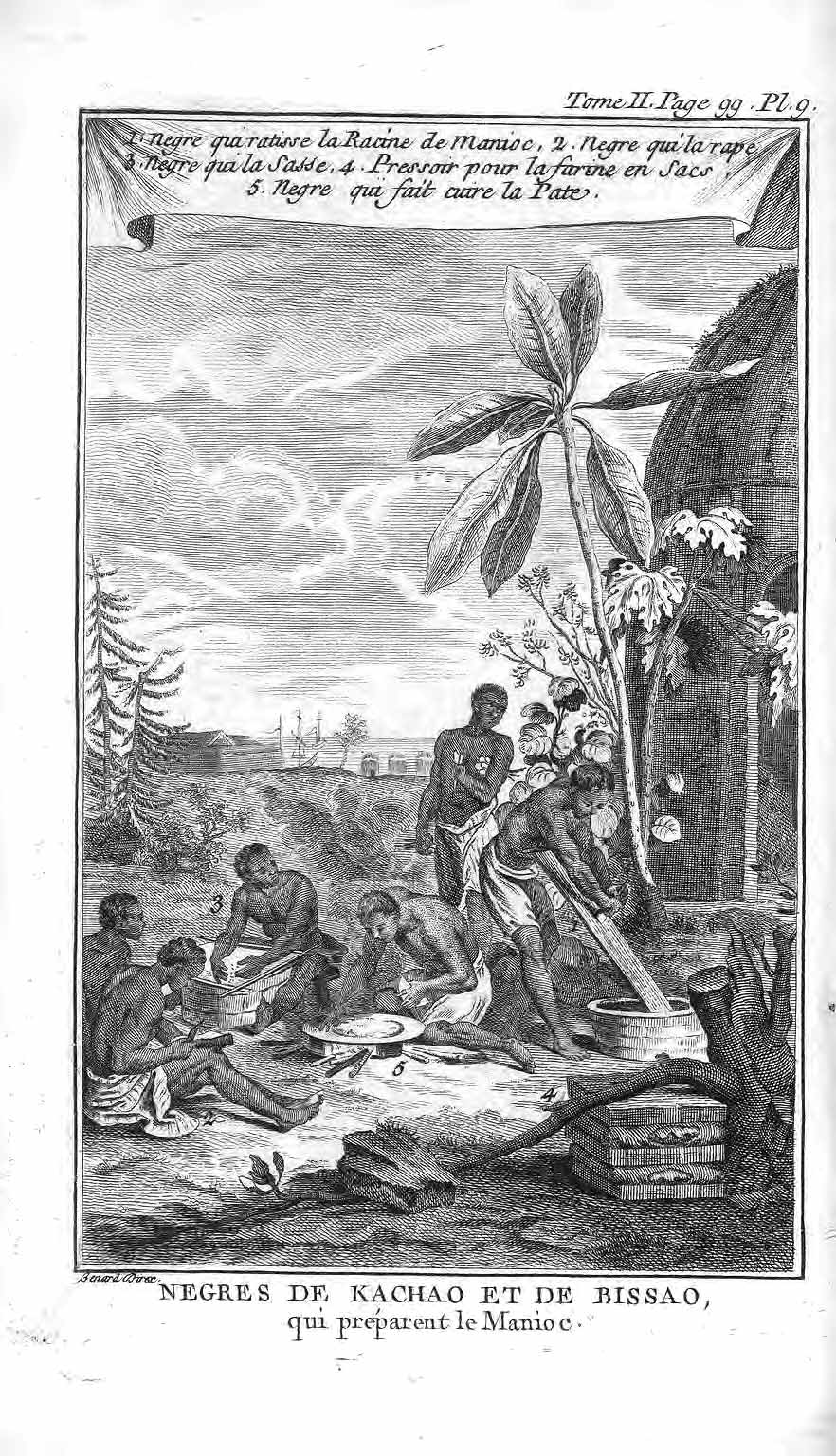

La question de l’échange colombien (ou grand échange) n’est pas abordée systématiquement dans les programmes de seconde générale et professionnelle, mais elle paraît pourtant essentielle et complémentaire des premiers cours sur les relations internationales avant 1492. Ce brassage sans précédent, ces transferts transocéaniques et transcontinentaux qui vont métamorphoser les paysages, les modes d’exploitation agricole, les pratiques culturelles et les rapports sociaux ne peuvent être tout juste évoqués comme un fait établi, une simple évidence. Si l’on parle alors de métissage (7) voire de différentes formes de mondialisation (8), il faut que les élèves en saisissent les mécanismes mais surtout l’impact, et à quel point leur monde actuel est encore lié à ce phénomène – quand bien même, depuis, d’autres mutations plus importantes désormais viendraient en atténuer la portée.

Après l’élaboration de leur première carte, qui leur offre un « instantané » d’une période « charnière » de l’histoire, il leur est alors rapidement présenté les voyages européens, qui, en quelques décennies, élargissent considérablement le regard porté sur le monde, et les connaissances engrangées par les Portugais, les Espagnols, les Hollandais, les Anglais et les Français. Le rappel du long voyage de plus de vingt ans effectué par Marco Polo entre 1271 et 1295 (Fig. 3) permet d’aborder les premières tentatives européennes de mieux connaître les routes commerciales asiatiques (la route de la Soie) et de s’immiscer, déjà, dans un commerce lucratif qu’ils ne contrôlent pas mais qui va devenir une obsession.

Fig. 3 : Carte tiré du manuel Histoire 2de, Hatier, 2014, p. 162.

Si le monde tel qu’il semble exister durant toute la période du 15e siècle est donc bien plus complexe que l’enseignement scolaire dans le secondaire ne le montre, il n’en reste pas moins vrai que les expéditions espagnoles et portugaises entre 1492 et 1520 vont avoir un impact nouveau sur les relations internationales, à la fois brutal et inscrit dans la durée. La première conséquence réside dans ce que l’on appelle le grand échange. Pour le faire saisir aux élèves, l’étude d’une nouvelle carte (Fig. 4) est proposée à l’oral, permettant une première approche de cette notion d’échange colombien.

Fig. 4 : Carte de « L’échange colombien (16e – 18e siècle) », in Jean-François Mouhot, « Plantes et microbes, acteurs de l’histoire », Sciences Humaines, n° 242, nov. 2012, ici dans sa version corrigée publiée dans L. Testot, « La nouvelle histoire du Monde », Sciences Humaines Histoire, n° 3, déc. 2014/janv. 2015. © Légendes cartographie.

Très rapidement, la lecture complémentaire d’un court texte leur offre par des exemples concrets une meilleure compréhension des bouleversements engendrés. Les informations en gras sont celles sur lesquelles nous insistons avec eux davantage :

« Les hommes migrent ; les maladies dont ils souffrent voyagent avec eux, comme les plantes qu’ils cultivent et les techniques matérielles ou sociales qu’ils maîtrisent. Les Amérindiens sont décimés par les affections importées, on le sait depuis toujours, mais Mann insiste sur les ravages généralement ignorés entraînés par le paludisme. Les plantes américaines assurent en bien des lieux le succès de la pénétration européenne : en Virginie où la culture du tabac sauve les premiers colons, ou au fin fond de l’Amazonie deux siècles et demi plus tard, au moment du cycle du caoutchouc. Les plantes américaines élargissent les ressources alimentaires des autres continents. On sous-estime l’impact des contacts sur l’Extrême-Orient. Le maïs et la patate douce permettent la conquête par l’agriculture des collines et des montagnes du sud de la Chine – où l’érosion se déchaîne. L’argent du Mexique devient vite indispensable à l’économie chinoise, qui a renoncé au papier-monnaie. Les contacts favorisent l’essor de la contrebande et de la piraterie sur les côtes de Chine, cependant que le succès de Manille tient à l’activité des commerçants chinois qu’elle abrite – et redoute (9). »

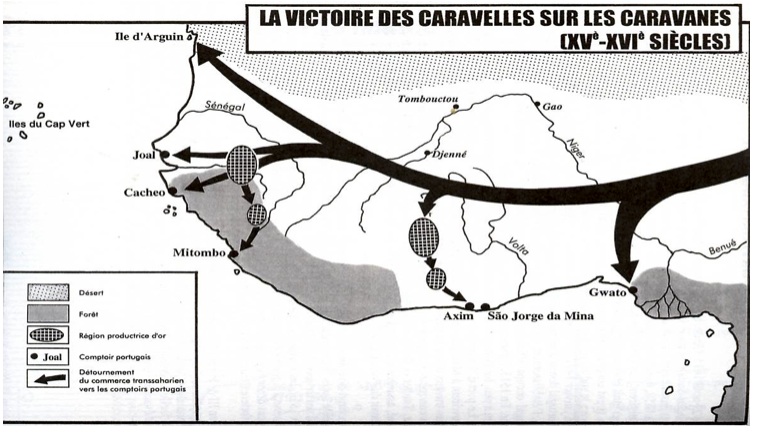

La carte ci-dessous (Fig. 5) permet alors d’insister sur un point spécifique peu connu mais pourtant aux conséquences importantes, puisqu’il montre le détournement progressif des routes habituelles du commerce transsaharien, captées par les circuits maritimes européens. L’or ne passe plus par les grandes routes caravanières, il est détourné par les flottes portugaises avant, peu à peu, d’être dépassé par l’afflux du minerai précieux venu du nouveau continent, perturbant ainsi fortement des équilibres économiques anciens. Les conséquences de ces changements profonds seront l’effacement progressif des grandes puissances locales, et par « ricochet » le développement rapide de la traite négrière.

Fig. 5 : Tiré de Bernard Lugan, Atlas historique de l’Afrique des origines à nos jours, 2001, p. 90.

3) Fabriquer une carte pour évoquer « la première mondialisation » entre 16e et 18e siècle

Les informations tirées de la séance autour du grand échange complétées par la lecture de documents complémentaires comme la carte ci-dessous (Fig. 6) permettent d’élaborer là encore un document élève personnalisé, sur lequel ils vont pouvoir représenter cartographiquement les informations récoltées et montrer les interactions nouvelles, leurs implications entre échange colombien, nouvelles routes commerciales, puissances en expansion (L’Empire ottoman sur trois continents, voguant de la mer Rouge à l’océan Indien), traite négrière… En découvrant les énumérations de produits inscrits de chaque côté du document de la figure 6, les élèves peuvent ainsi mieux saisir que, du 16e au 18e siècle, la « zone d’échanges atlantique » apporte davantage de matières premières transformées plutôt en Europe, tandis que la zone d’échange asiatiques exporte davantage de produits manufacturés, l’Inde et la Chine se taillant la part du lion. On peut distinguer des routes « intermédiaires » transcontinentales (de l’Amérique du Sud à la façade est de l’Amérique du Nord, ou de la Chine à l’Europe via l’Empire ottoman), mais également océaniques (du Brésil à l’Afrique de l’Ouest, ou de l’Arabie à l’Inde et de l’Inde à Malacca).

Fig. 6 : « Du XVIe siècle, quand l’Orient était le centre manufacturier du Monde », Le Monde, article de Philippe Rekacewicz, novembre 2004.

On saisit en un coup d’œil la multiplication des voies de transferts, les brassages extraordinaires qui en résultent mais sans en comprendre tous les mécanismes, tous les enjeux. Le second fond de carte des élèves va donc leur permettre de montrer à la fois les routes commerciales indiquées par la figure 6, mais également de visualiser le grand échange et ses conséquences, dont, entre autres, le commerce dit triangulaire (10). Les premiers empires coloniaux européens sont clairement indiqués, mais aux côtés d’autres puissances déjà évoquées comme les États indiens (entre autre l’Empire moghol), la Chine, sans oublier l’Empire ottoman avec ses nouvelles conquêtes dans la péninsule arabique, son contrôle de la mer Rouge et ses tentatives de s’interposer dans le commerce de l’océan Indien, face, entre autre, aux Portugais…

Fig 7 : Peinture anonyme ottomane du XVIe siècle représentant une flotte turque dans l’océan indien.

Fig 7 : Peinture anonyme ottomane du XVIe siècle représentant une flotte turque dans l’océan indien.

4) Rencontres et métissages : l’exemple de la Malinche ?

La Malinche, Malintzin, Mallinali-Tenépal, Dona Marina (11) sont autant de noms prêtés à un seul personnage, dont la complexité historique et l’importance encore aujourd’hui peuvent se saisir en partie dans cette énumération, ici encore peu exhaustive. Les certitudes historiques sur sa naissance, sa vie et ses actions, comme sa mort, restent très fragiles (12) et souvent émanant de seules sources espagnoles (13), donnant de ce fait un regard unilatéral très contesté par la suite. Scolairement le personnage a jouit d’une curieuse ambiguïté, la montrant régulièrement à travers des images de codex sensés fournir de multiples informations sur tel ou tel événement mais sans forcément la nommer, elle, et permettre ainsi son identification (14). Ou bien, si tel était le cas, rien de la complexité et de l’importance du personnage ne semblait filtrer comme un mystère savamment entretenu. Certes, depuis peu, quelques manuels scolaires des programmes de seconde générale lui offrent une nouvelle réalité plus proche des connaissances actuelles, mais encore de manière très éludée et sans permettre forcément un travail approfondi (15).

Fig 8 : Hernan Cortés et La Malinche rencontrent Moctezuma II dans Tenochtitlan, 8 novembre 1519.

Fig 9 : La rencontre de Cortés et Moctezuma vue par un peintre anonyme du 17e siècle. Facsimile (c. 1890) de Lienzo de Tlaxcala.

Quel intérêt peut-on trouver justement pour les élèves, en secondes générales comme professionnelles, d’approfondir l’étude d’un seul personnage qui ne rentre pas de plain-pied dans les programmes ou les manuels ? La conquête de l’Empire aztèque par les hommes de Herman Cortés n’a pas cessé de fasciner des générations de curieux, d’historiens et même d’élèves. En France, la focale par laquelle cette histoire est abordée reste sensiblement la même. Elle offre immanquablement le point de vue européen, sous l’angle de la naissance d’une Amérique centrale nouvelle, majoritairement espagnole. Certes, parfois, ça et là (notamment en quatrième), quelques documents proposés (textuels, images, etc.) présentent le regard des vaincus, mais celui-ci figure rarement dans les pages « cours » et davantage au détour d’une rubrique : « Pour en savoir plus, approfondissement… », qui n’est pas systématiquement abordée par les enseignants.

La figure de Dona Marina ou Malintzin fait pénétrer de manière frontale dans le vif du sujet d’une rencontre historique et culturelle entre deux mondes antinomiques. Dans un premier temps, au cours d’une leçon d’une heure et demi, il est proposé aux élèves une première approche biographique afin de présenter le contexte, c’est-à-dire les lieux de sa naissance, ses origines, sa rencontre avec Cortés, le rôle qu’elle joue dans la conquête du futur Mexique, en insistant sur le fait que les informations viennent majoritairement du camp espagnol et en précisant davantage les raisons de l’ambiguïté du personnage, liées en grande partie par la conquête brutale et le rôle de traductrice au service des ennemis qui fut le sien.

Dans un second temps, il est proposé aux élèves une recherche documentaire à partir d’Internet sous forme de dossier/exposé, leur permettant d’approfondir ce qui a été vu en cours. Les indications sont nombreuses et détaillées. Ils doivent trouver des informations supplémentaires à partir de plusieurs sites qu’ils confrontent et donner des définitions précises de deux termes qui leur sont indiqués : la LLorona (figure folklorique mexicaine d’une femme tueuse d’enfants et qui est souvent associée à Malintzin) et Chingaga (la violée, terme très péjoratif utilisé par les Mexicains pour la désigner). Puis il leur faut fournir un « corpus » de quatre images représentant ce personnage historique, deux contemporaines de la période (Regard aztèque/ regard espagnol) et deux autres, une de la période moderne (17e-18e siècle) et une actuelle (peinture, publicité, BD…). À chaque fois, ils doivent identifier l’auteur, la date de création et un titre de l’œuvre. Chaque document doit être décrit précisément en insistant sur ce qu’a voulu montrer l’auteur et en comparant ces quatre œuvres : différences, points communs/récurrences…

L’ensemble de l’étude doit aboutir à une réflexion personnelle des élèves sur la Malinche et la manière dont elle est comprise à l’heure actuelle. L’exercice reste difficile mais il permet de se confronter directement aux sources et de saisir la complexité d’un personnage, qui joue encore un rôle symbolique important dans l’appréhension par tout un peuple de son histoire, toute à la fois violente et métissée.

(7) Je renvoie à l’ouvrage de Serge Gruzinski, La Pensée métisse, Fayard, Paris, 1999.

(8) Voir Philippe Norel, « L’histoire de la mondialisation relève-t-elle de l’histoire globale ? », in P. Norel et Laurent Testot (dir.), Une histoire du monde global, Sciences Humaines Éd., Auxerre, 2012, pp. 268-277 ; et Serge Gruzinski, L’Histoire, pour quoi faire ?, Fayard, Paris, 2015, pp. 146-148 (« La première mondialisation européenne »).

(9) Paul Claval, critique de Charles C. Mann, 1493. Comment la découverte de l’Amérique a transformé le monde, Paris, Albin Michel, 2013, dans Géographie et Cultures, n° 88, 2013, pp. 274-275.

(10) Des études récentes à partir des dépouillements des registres de navigation de plus de 35 000 navires négriers sur trois siècles permettent d’offrir une vision précise des départs et destinations, montrant d’une certaine manière que la notion de commerce triangulaire semble désormais inappropriée et se déplace plutôt vers l’Amérique du Sud et plus particulièrement le Brésil, qu’à destination de l’Amérique du Nord. Voir http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2015/09/20/la-traite-transatlantique-des-esclaves-en-2-minutes et http://slavevoyages.org/tast/index.faces

(11) Voir Sandra Cypress Messinger, La Malinche in Mexican Literature: from History to Myth, Austin University of Texas Press, 1991.

(12) Mariane Gaudreau, « Les multiples visages de la Malinche ou la manipulation historique d’un personnage féminin », Altérités, vol. 7, n° 1, 2010, pp. 71-87.

(13) Mariane Gaudreau, ibid., p. 74.

(14) Dans un manuel récent, Histoire 2de Hachette éducation, avril 2014, on trouve dans un sujet d’étude « La controverse de Valladolid » une image du codex Lienzo de Tlaxala intitulée « Une exploitation économique des populations locales ». Des plénipotentiaires aztèques apportent de très nombreuses victuailles aux Espagnols et à Cortés assis sur une estrade et accompagnée de Malintzin qui n’est absolument pas identifiée dans le manuel ni par la légende ni par aucune information annexe.

(15) Ainsi, le manuel Histoire 2de Belin, 2011 propose un sujet d’étude intitulé « Tenochtitlan, une cité confronté à la conquête et à la colonisation » dans lequel deux documents (doc. 2, p. 172 et doc. 4, p. 173) abordent le personnage de Dona Marina « à la rencontre de deux mondes » qui peut être un bon point de départ pour une analyse plus poussée.